マーケティング施策のオンライン化に伴い、リードジェネレーションやリードナーチャリングの手法としてウェビナーが注目されています。これからウェビナーに取り組みたいと考えている方も、多いのではないでしょうか。

本記事では、ウェビナーの事前準備から集客、当日の運営フローやウェビナー後のフォローまで。ウェビナーを成功させるために必要なすべての業務について、進め方をまとめました。

「ウェビナーが初めてで、何から手をつけたらいいかわからない」「ウェビナー参加者をもっと増やしたい」「ウェビナー運営のベストプラクティスを知りたい」などの課題を抱える方にとって、参考になれば幸いです。

ウェビナーを実行するための工程表やクリエイティブ、メール文面のテンプレートも無料でダウンロードできますので、ぜひ活用ください。

本記事内で提供しているテンプレート

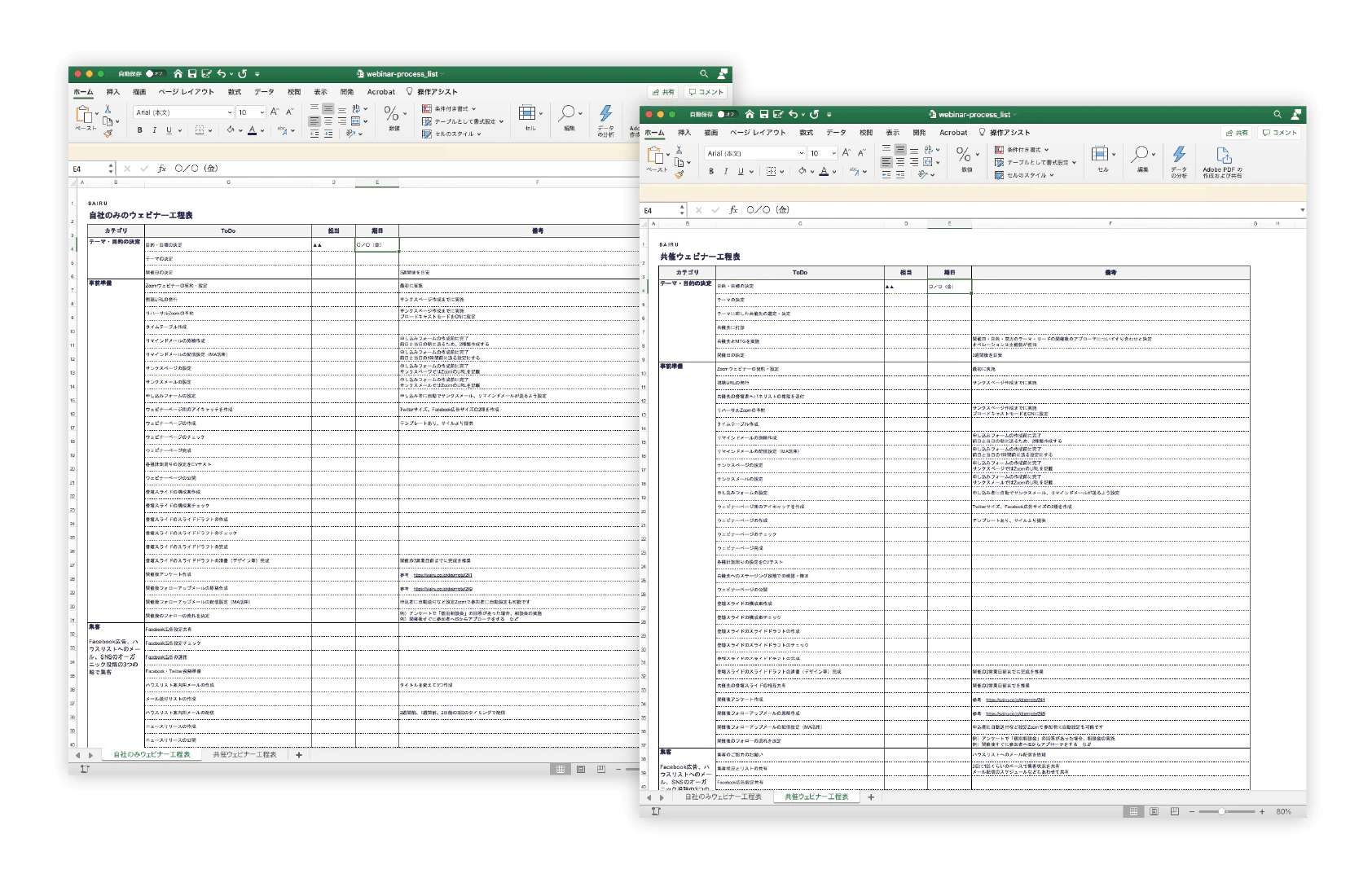

工程表(Excel形式)

ウェビナーページのワイヤーフレーム(PowerPoint形式)

アイキャッチテンプレート(PowerPoint形式)

Facebookアドバナークリエイティブテンプレート(PowerPoint形式)

Webサイトのポップアップバナーテンプレート(PowerPoint形式)

自動返信メールのテンプレート(記事内に記載)

リマインドメールのテンプレート(記事内に記載)※ 個人情報入力なしでダウンロードできます

▼ 工程表のイメージ

ウェビナーのメリット

オフラインのセミナー開催と比較すると、ウェビナーには次のようなメリットがあります。

- 地域、時間、職種・役職の垣根がなくなり、これまでは参加が難しかった人にリーチできる

- 気軽に参加できるためオフラインセミナーより、数倍の集客力がある

- 参加人数を絞った、リード育成・案件化目的のウェビナーと組み合わせることで、新しい受注獲得ルートを構築できる

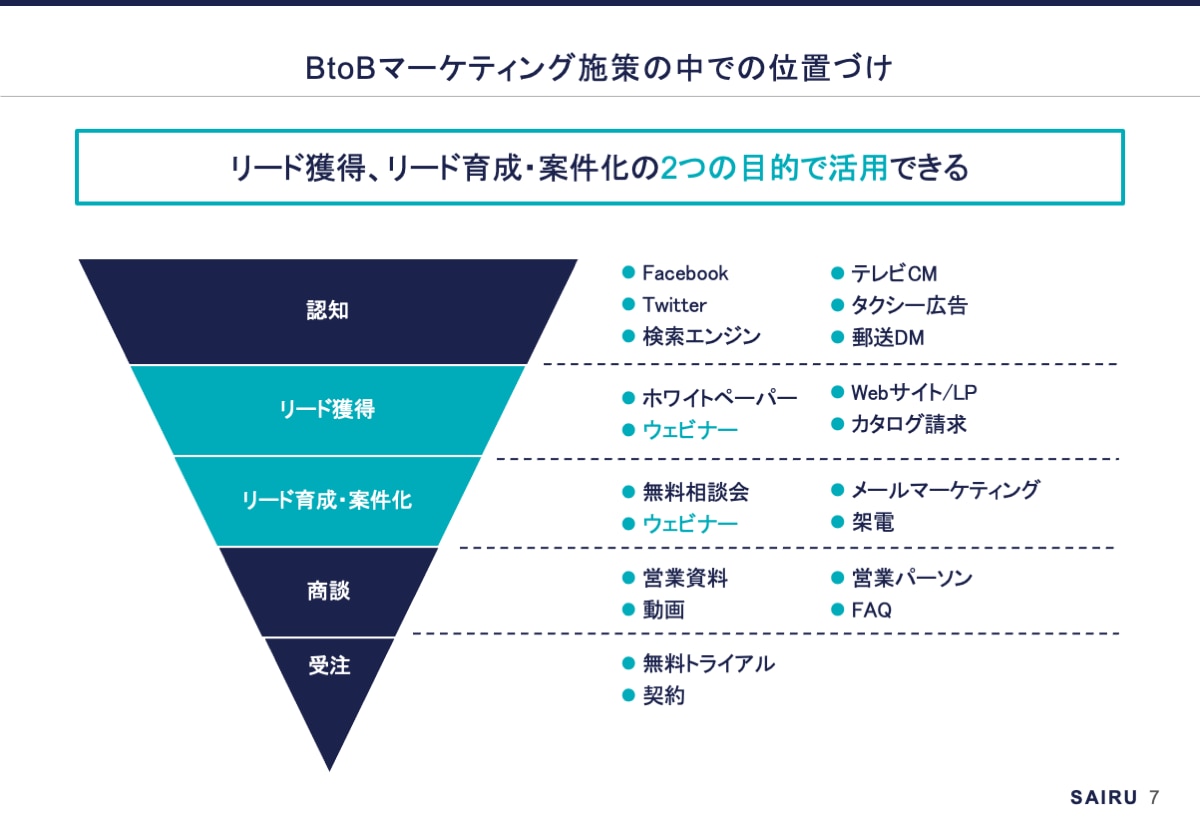

マーケティング目的別のウェビナー形式

ウェビナーの目的は、「リード獲得」と「リード育成・案件化」の2パターンに分類できます。

目的ごとのウェビナー類型を分けると以下の表の通りです

目的 | テーマ | 概要 | 参考事例 |

リード獲得 | カンファレンス | 500~1,000名規模以 上/半日~数日のイベ ントを開催 | |

共催セミナー | 複数社共催でセミナー を実施 | 法人(BtoB)営業・マーケ担当必見! 事例で分かる、オンラインで受注を 増やす方法 | |

著名人セミナー | 大学教授や政治家、芸 能人に登壇してもら い、大企業の経営層を 集客 | LEADERS5.0 | |

最新トレンド 紹介 | 海外の最新情報やトレ ンドをレポートする | ||

ノウハウ紹介 | 自社が保有するノウハ ウをアピール | ||

リード育成 ・案件化 | 顧客登壇 | 顧客に事例企業として 登壇してもらう | ユーザー事例としてローランド・ ベルガーの社長が登壇 ユーザー登壇!最新ソリューショ ンと先行活用事例紹介セミナー |

業界別 | 特定の業界向けのノウ ハウや事例を紹介 | ||

少人数勉強会 | 10名程度のクローズド 勉強会を開催 | 某グローバル企業。月に1~2回 程度、1社2名×6社で少人数の勉強 会を実施。集客は営業がコミット | |

製品説明 | 製品・サービスの説明 | GRACE 製造業向けの製品マニュ アル作成 セミナー <ライティング、e-manualについて> |

配信形式別のウェビナー形式

また、3つの配信形式でウェビナーを分類することもできます。分類は次のとおりです。

リアルタイム配信 | アーカイブ配信 | リアルタイム風 アーカイブ配信 | |

概要 | 生配信 | 収録した映像を配布 | 収録した映像を特定の 時間に配信。 質疑応答だけ、リアル タイム対応も |

メリット | ・リアルタイム性がフッ クとなり、リード獲得し やすい ・ワークショップなどイ ンタラクティブなイベン ト設計ができる | ・配信トラブルが発生し ない ・コンテンツを使い回せ る | ・リアルタイム性がフッ クとなり、リード獲得し やすい ・配信トラブルが発生し ない |

デメリット | ・配信トラブルが発生す る | ・登壇者の熱量が上がり にくい ・ワークショップなどの インタラクティブなイベ ント設計ができない< ・リアルタイムに比べ、 閲覧時間が短い | ・登壇者の熱量が上がり にくい ・ワークショップなどの インタラクティブなイベ ント設計ができない |

コンテンツ 例 | ・質疑応答メインの勉 強会や相談会 ・ワークショップ | ・最新トレンドに関する 講義 | ・オンラインカンファレ ンス |

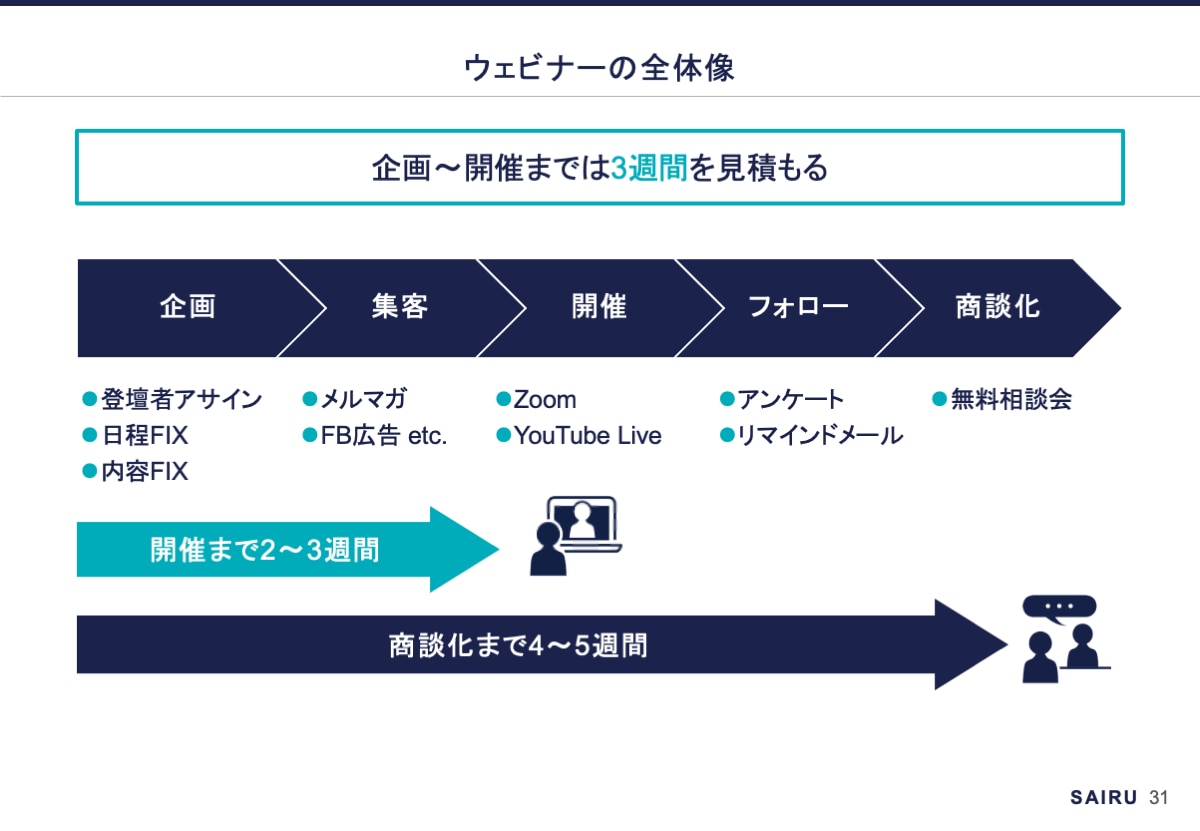

ウェビナーの事前準備

ウェビナーを開催するにあたって、必要な準備を解説していきます。また、本記事で説明するのは、半日〜数日間かけて行うような大規模なカンファレンスなどには該当せず、60〜90分のウェビナーを対象とします。

- 講演内容を企画する

- 共催先と連携する

- 申し込みページを作成する

- 講演資料を作成する

- 参加者アンケートを作成する

- 配信ツールはZoomウェビナーを利用する

- バーチャル背景を作成・設定する

- 必要な機材を揃え、配信環境を構築する

ウェビナーの開催までの準備期間は3週間ほどです。

講演内容を企画する

最初は「テーマ」「ターゲット」のみを決め、細かい構成や資料作成は、集客しながら作成していきましょう。

企画段階で特に気をつけるポイントは次のとおりです。

- テーマは「自分たちが言いたいこと」ではなく、「ユーザーが知りたいことか」

- 自社が専門性を持っている内容か

- ユーザーの役に立つか

- 時流に乗っているか

- 内容に炎上するリスクはないか

- (共催セミナーの場合)共催先にメリットはあるか

もし、他社と共同で開催する場合は、企画がある程度煮詰まったら共催先に企画を持ち込み、登壇の打診をしましょう。

いくら集客施策を実施しても、肝心のコンテンツに魅力がなければ、参加者は集まりません。見込み顧客が気になるコンテンツの内容、タイトルにすることを心がけましょう。

見込み顧客がどのようなコンテンツに興味があるかは、顧客理解を深めるとわかります。ウェビナーを成功させるためにもまずは、顧客解像度を上げ、興味を持ってもらえるコンテンツづくりから始めましょう。

また、ターゲットの界隈で認知度が高い人に登壇してもらえるように企画を作ることも、集客を増やす手段のひとつです。

見込み顧客が興味のあるコンテンツを作るという意味では「著名人に登壇してもらう」ことも重要です。「〇〇さんのセミナーなら聞いてみたい」「〇〇さんは聞いたことがあるので、参加してみよう」などの理由で、参加者が増えるケースもあります。

※関連動画:【ウェビナー】 商談化率を上げる企画の立て方|初心者向け

共催先と連携する

共催先とコミュニケーションを怠らないようにしましょう。合意をとる必要がある項目は、次のとおりです。

▼ 共催先と合意すべき項目

・登壇テーマ

・各タスクの分担とスケジュール

- 申し込みLPの作成

- アンケートの作成

- ミーティングルームのURLの準備

- プロモーションのタイミングと方法

- 当日の進行

・申込期限

・集客目標

・アンケートの内容

・リードの共有方法

・ウェビナーリードへのアプローチ

・ウェビナー録画の活用

また、共催先と打ち合わせを行う場合は次のことをすり合わせておきましょう。

▼ 共催先と打ち合わせする内容

・前述した合意すべき項目について

・実施直前のフローのすり合わせについて

また、共催ウェビナーに関するメリット・デメリット、開催における注意点などは別記事で説明しております。

参考:共催セミナーを開催するメリット・デメリット、注意すべきポイントなどを解説

申し込みページを作成する

(共催ウェビナーの場合、共催先とも)企画の合意が取れたら、次はイベントページの作成です。

ウェビナーLP作成のテンプレートを用意しましたので、こちらをもとにウェビナーのLPを制作してください。

ウェビナーページのワイヤーフレームをダウンロードする(PowerPoint形式)

ウェビナーページのワイヤーフレームをダウンロードする(PDF形式)※個人情報入力なしでダウンロードできます

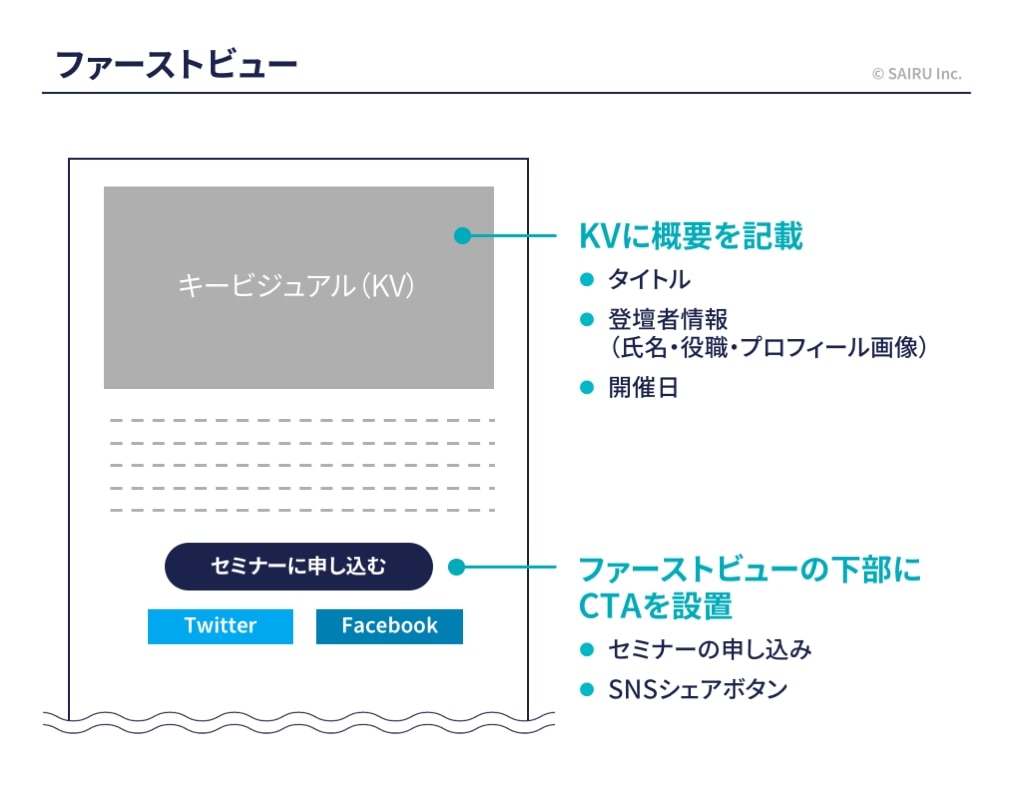

▼ ウェビナーLPのイメージ

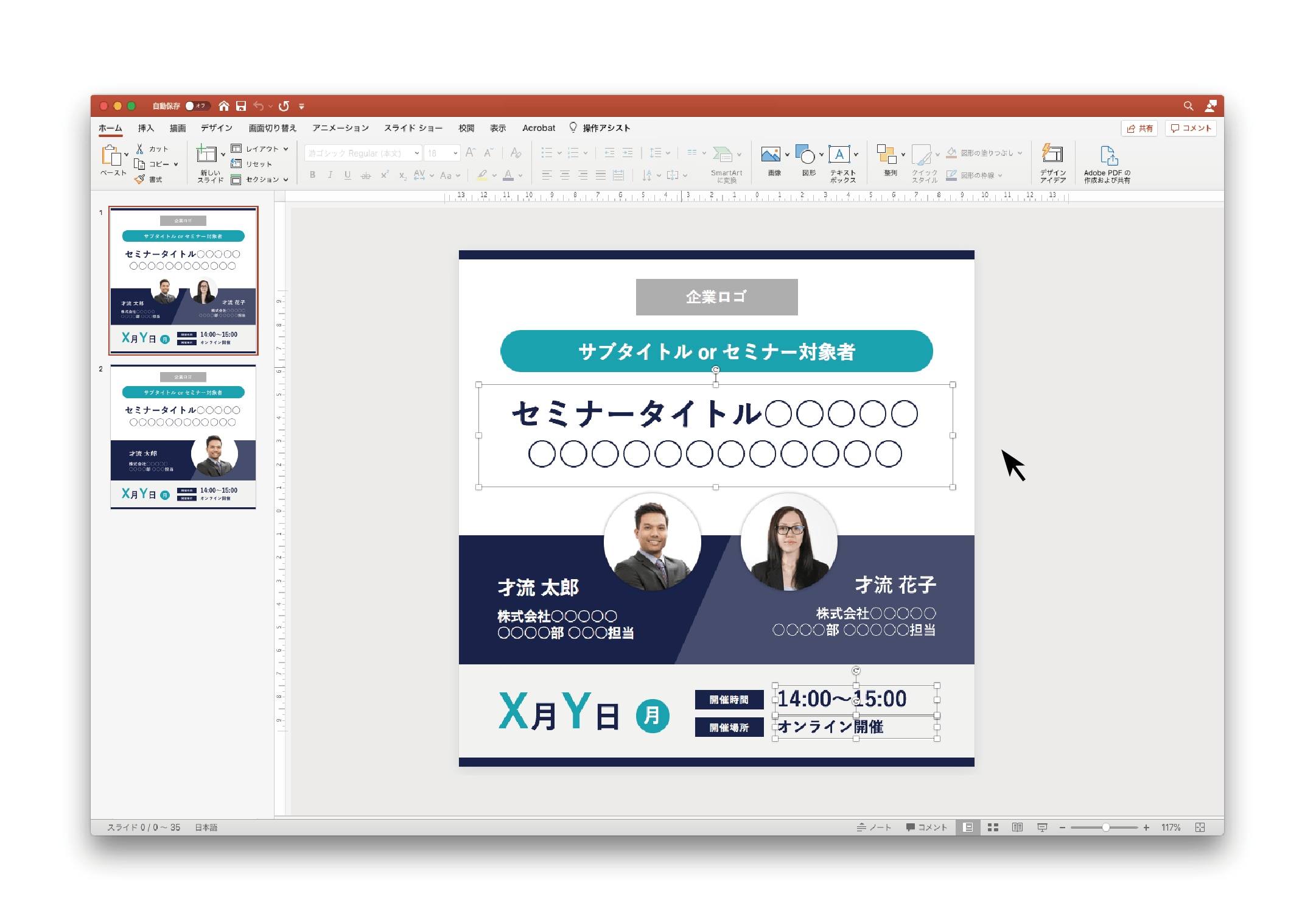

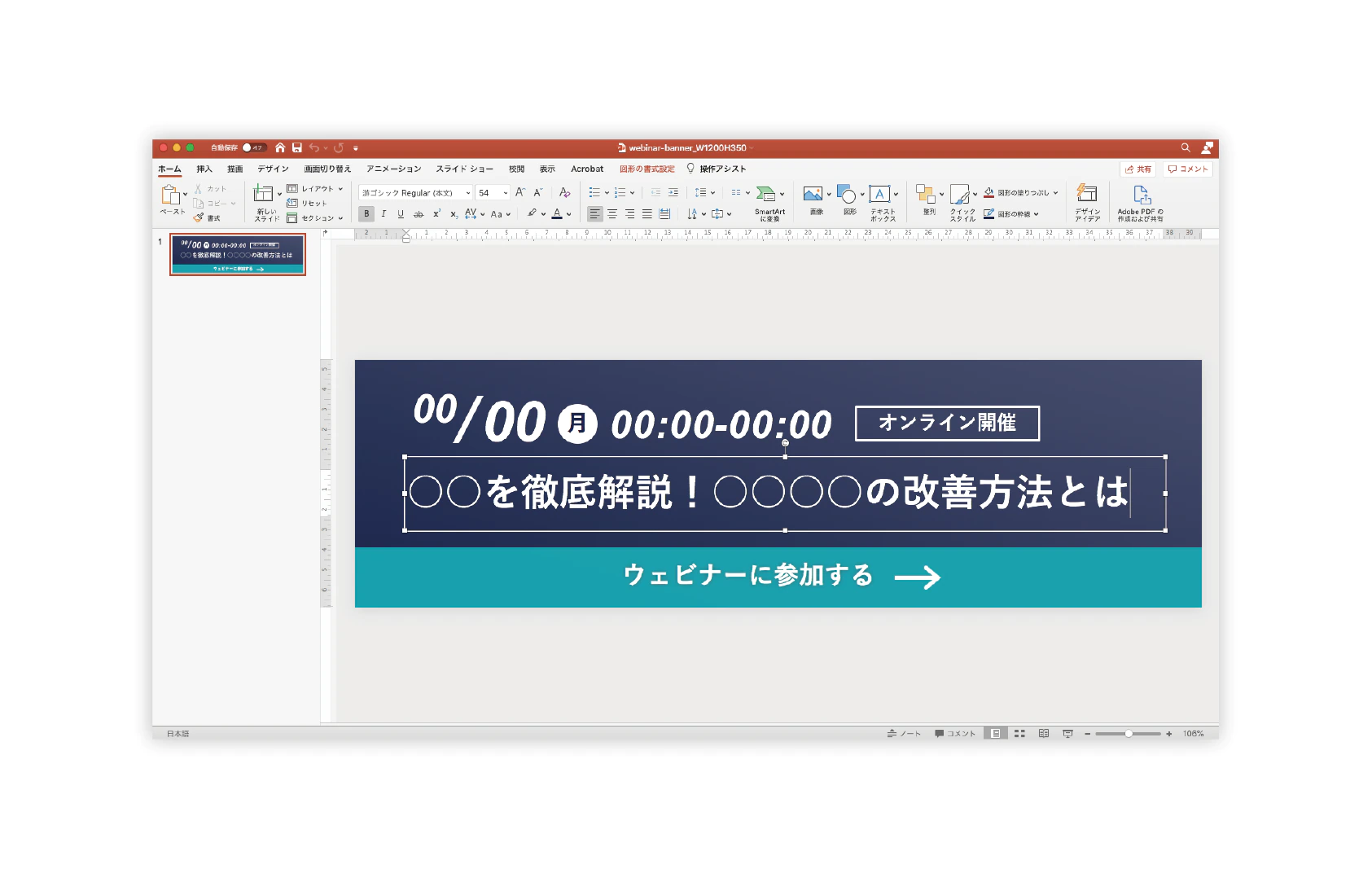

また、SNSのシェアやメルマガで使える、ウェビナーのアイキャッチのテンプレートも用意しました。

ウェビナーのアイキャッチのテンプレートをダウンロードする(PowerPoint形式)

※個人情報入力なしでダウンロードできます

▼ ウェビナーのアイキャッチのイメージ

ウェビナーページのファーストビューには、次の項目を入れましょう。

- アイキャッチ

- タイトル

- 開催日時

- 登壇者情報

- コピー

- 参加申し込みCTA

- SNSのシェアボタン

申し込みフォームの項目は、参加者属性(氏名・会社名・部署名・役職・電話番号・メールアドレス)と事前質問のみにします。離脱を防ぐために最低限の情報にしましょう。

参考:EFO(入力フォーム最適化)設計のチェックリスト~入力項目が減っても営業が困らない「全体最適」のポイント

また、セミナーへの参加を迷っているユーザーに向けて、自社のオウンドメディアへの動線も用意しておきましょう。仮にページにランディングしたのに、セミナーに申し込まなかったユーザーに対しても、他のコンテンツを提供できます。

さらに、ページ内には参加者が当日の講演を想像でき、参加しやすいように、ターゲットやタイムテーブル、アジェンダは詳細に記載しておきましょう。

想定されるQ&Aも、記載しておきましょう。具体的には以下のような質問が多いため、事前にイベントページに記載しておくと、ウェビナーに対する質問の問い合わせが減り、運営が少しラクになります。

- URLの共有タイミング

- ウェビナー資料の送付条件

- 申し込みの締め切り

- 参加者のビデオと音声の有無

加えて、ページ下部に他の研修や過去セミナーの導線を用意しておくと良いでしょう。過去の実績や自社のことを知ってもらい、信頼感を持ってもらいましょう。

講演資料を作成する

ウェビナー開催の1週間前くらいまでには、ウェビナーの講演資料を作成しておきましょう。

- スライド作成の際は、次のことに注意しましょう

- 文字は大きめ

- 情報量は最低限

- 図を積極的に活用

多くの人はPCでウェビナーに参加すると想定されますが、スマホやタブレットなどの小さいディスプレイで閲覧する可能性もあります。文字は大きめ、文字数は少なめにしましょう。

参考:ビジネスマン必見!キレイな提案書を作るためのデザインの基礎知識|株式会社ベイジ

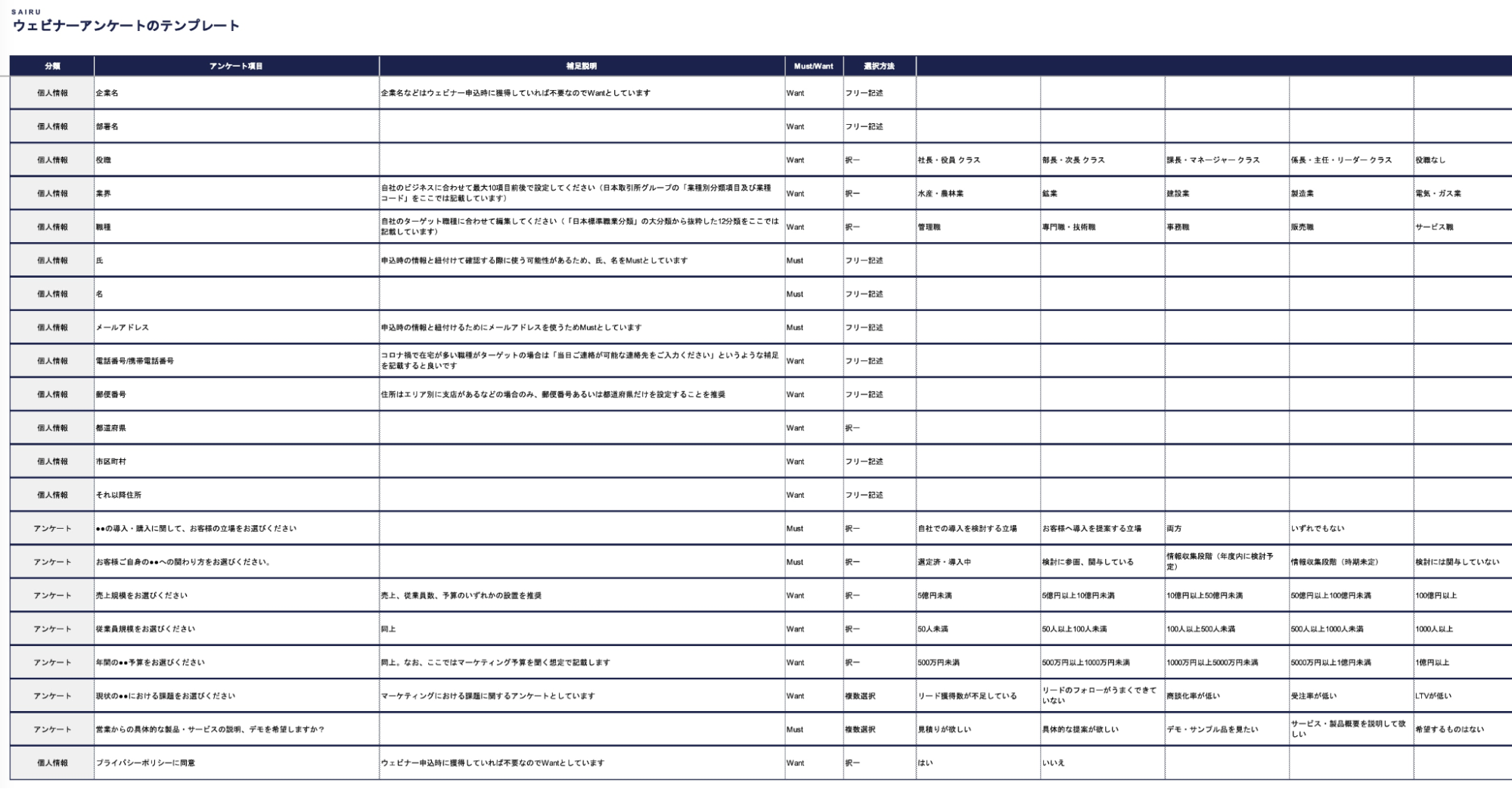

参加者アンケートを作成する

参加者にアンケートを実施する場合は、ウェビナー開催の1週間前までに作成し、共催先に合意をとっておきましょう。

ウェビナーからの商談化率を増やすためのアンケートの作成方法は別記事で解説しています。ウェビナー開催後アンケートの作成の際はこちらを参考にしていただければ幸いです。

参考:ウェビナーからの商談化率を増やすアンケートテンプレート

ウェビナーアンケートのテンプレートをダウンロードする(Excel形式)

※個人情報の入力なしでダウンロードできます。

▼ ウェビナーアンケートのイメージ

配信ツールはZoomウェビナーを利用する

ウェビナー・オンラインイベントで使用する配信ツールZoom(ウェビナー機能)が適しています。

視聴者・登壇者ともにアプリケーションのダウンロードが必要ですが、Zoomウェビナーにはウェビナー開催のために最適な機能が備わっています。

- PC1台で配信可能

- パネリスト(登壇者)が最大300名参加可能

- Q&A、チャット、フォローアップなど豊富な機能

- 参加者の氏名・メールアドレス・エンゲージメントのCSV抽出可能

- HubSpotとの連携が可能

Zoomは、PCに付属されているマイクとインカメラさえあれば使用できるため、追加で機材を購入する必要はありません。PC1台あれば、家からでもウェビナーを配信できます。

また、パネリスト(登壇者)は300名まで参加可能。3〜5名でのセッション形式のウェビナーも可能です。

ほかにも、配信中のQ&A機能やチャット機能、参加者に対してのフォローアップメールの設定、ミーティングルーム退出後のアンケートページヘの誘導も設定できます。

Zoom以外にも配信ツールはありますが、まずは普段利用している方が多いZoomを利用すれば、過不足はないでしょう。

(参考)

バーチャル背景を作成・設定する

家から配信する場合は、生活感が出てしまったり、オフィスから配信する場合はいろいろ映ってしまったりすることもあるので、バーチャル背景の設定は必須です。

Zoomが提供しているデフォルトのバーチャル背景でもいいですが、可能であれば、自社独自のバーチャル背景を作成しましょう。

バーチャル背景には、コーポレートロゴと講演者名を記載しましょう。

▼ バーチャル背景のイメージ

また、バーチャル背景を設定する際は、背景と同化しない服装に気をつけてください。

必要な機材を揃え、配信環境を構築する

ユーザーのウェビナー体験を向上させるために、揃えたい機材を紹介します。

実際のところ、内蔵マイクとインカメラがあるPCであれは追加の機材は不要ですが、

- 音が悪い

- 画質が悪い

- 暗い

などの理由で、参加者のユーザー体験が悪いと、途中で離脱されてしまう恐れもあります。以下の機材は用意しておくと良いでしょう。

- 会議用の外付けマイク、もしくはヘッドセット

- 音声環境の向上

- 外付けの広角Webカメラ

- 動画の向上

- リングライト

- 動画の向上

回線速度が遅い場合、すぐに改善するのは難しいかもしれません。ただ、小さな工夫で回線問題は改善できる場合もあります。

- 速いルーターに変える

- PCのメモリ圧迫を防ぐため、アプリケーションは閉じる

- (自宅からの配信の場合)回線圧迫を防ぐため、家族に動画やSNSのWi-Fi使用を控えてもらうようお願いする

ウェビナーの途中で通信が不安定になったり、切れてしまうと離脱者も増えてしまうため、通信環境には注意しましょう。

リハーサルを行う

社内での準備は入念に行いましょう。

もし、ウェビナー実施の経験が少なく、不安がある場合はトラブル発生時に臨機応変に対処するため、当日までに2、3回のリハーサルを行うとよいでしょう。

リハーサルでは、次のことを確認しておきます。

- 登壇者と運営スタッフで大まかなフロー確認

- 社内の数人に見てもらい参加者視点のフィードバックを得る

- 最終的なフロー確認

もし不安な場合はリハーサルを行ってみてください。どうしても詰まってしまう箇所を見つける、実際に声に出すことにより脚本構成を改善するためには、繰り返しのリハーサルは有効です。

ウェビナーの集客手法

どんなテーマで、誰が登壇するのか。魅力的なコンテンツを考え、ニュースリリースやメルマガ、SNSなどで集客しましょう。

より多くの方に参加してもらうために、施策と注意すべきポイントを解説します。

ハウスリストに向けてメールマガジンで告知する

イベントページが完成、公開されたらメルマガでハウスリストに告知をしましょう。

目安としては、開催の約2週間前、1週間前、申込み期日前々日の3回です。

1度のメルマガ送付だけでは、満足に集客できない場合もあります。複数回メルマガを送る場合は、前回と同じ内容ではなく、セグメントや訴求を変えて配信しましょう。

参考:BtoBのメールマガジンで成果を上げる38のチェックリスト

SNSでシェアする

社員がSNSを運用している場合やコーポレートアカウントがある場合は積極的にSNSでウェビナー告知をしていきましょう。

Facebook広告を出稿する

ウェビナー参加をコンバージョンポイントとしたFacebook広告の場合、CPA数千円未満でコンバージョンを獲得できることもあります。

大規模なウェビナーや短期的に集客を強化したい時は、Facebook広告の出稿も検討しましょう。

また、Facebook広告の運用の際のクリエイティブは、こちらのテンプレートを参考に作成してください。

セミナー集客用バナークリエイティブのテンプレートをダウンロードする(PowerPoint形式)

※個人情報なしでダウンロードできます

▼ セミナー集客用バナークリエイティブのイメージ

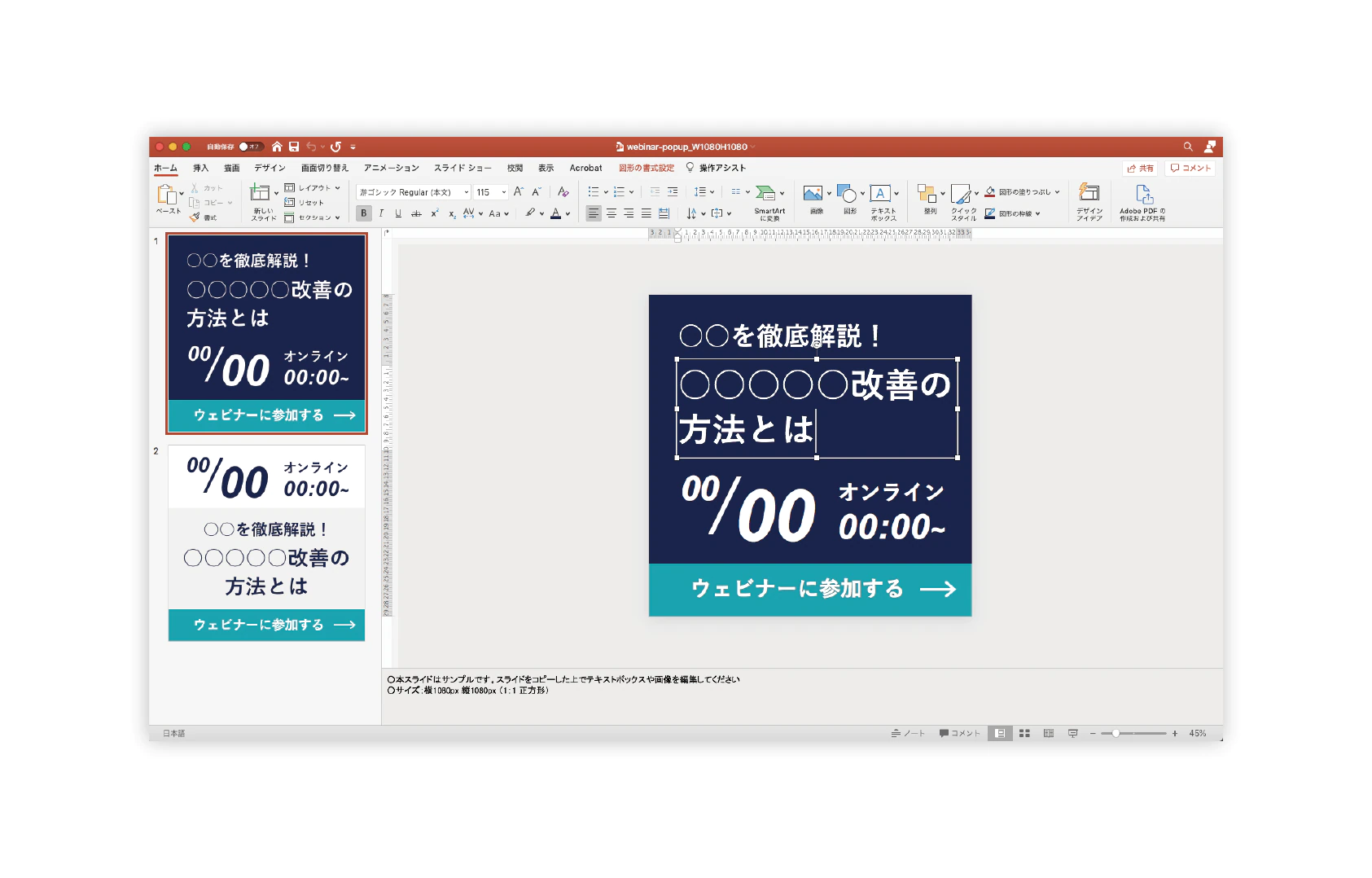

オウンドメディアやWebサイトにポップアップやバナーを設置する

オウンドメディアとWebサイトに訪れるユーザと、ウェビナーのターゲットが近い場合は、ポップアップやバナーの設置を推奨します。

ポップアップ、バナー内には次の情報を記載しておきましょう。

- タイトル

- 日時

- オンライン開催の旨

- 「ウェビナーに参加する」の文言とボタン

▼ ポップアップのイメージ

▼ バナーのイメージ

FAX DM・郵送DMを送る

ターゲットリストに対して、FAXや手紙でウェビナーのリーフレットなど案内を送って参加を促すことも推奨します。

ニュースリリースを出す

自社のお知らせページにセミナー開催のニュースリリースを掲載しましょう。

大規模なカンファレンスを実施する場合は、プレスリリース配信ツールなどを活用して広く告知しましょう。

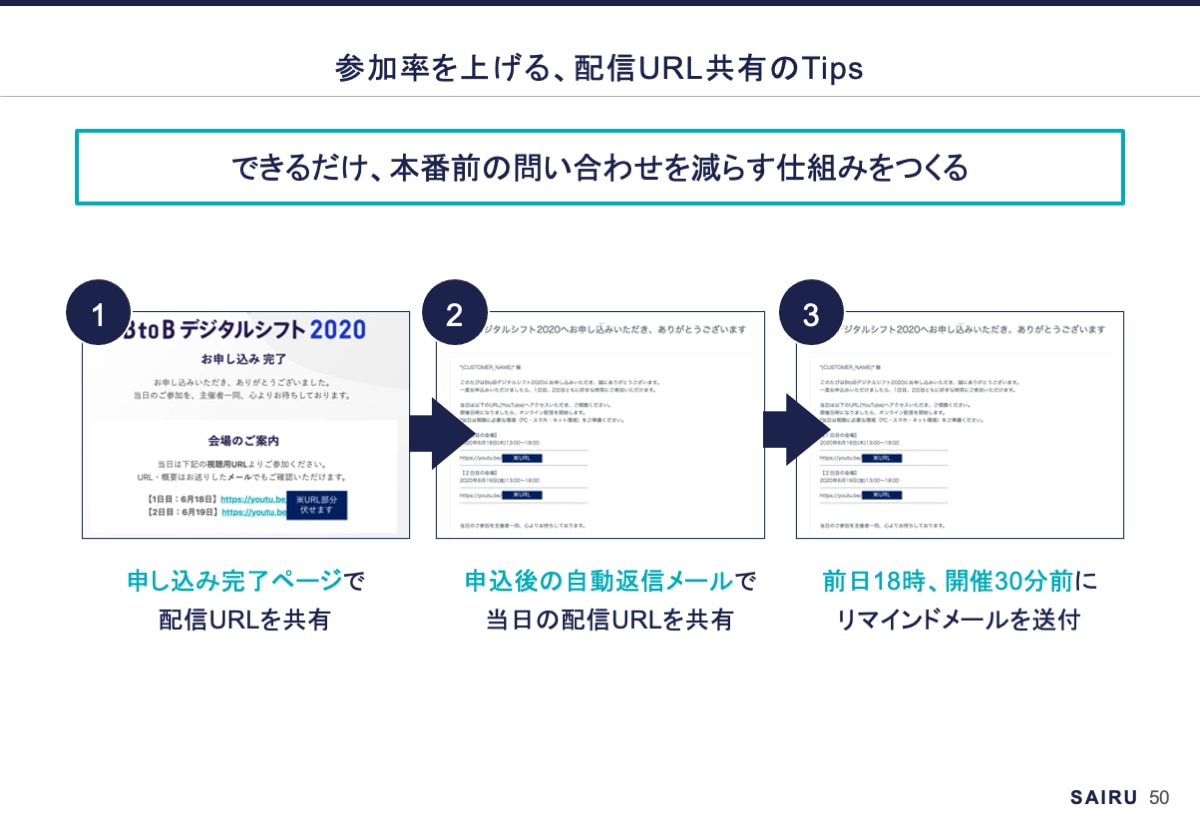

ウェビナー申込者の参加率向上の方法

「申込みはしたものの、当日ウェビナーに参加しない方がいる」という話は、よく耳にします。申込者の参加率を高めるために、4つのタイミングで配信時のURLを共有しましょう。

- 申し込み完了ページ

- 申し込み完了時の自動返信メール

- 前日の夕方のリマインドメール

- 開催の1時間前にリマインドメール

ウェビナーを実際に運営すると「配信URLはどちらから見られますか?」という問い合わせがよくあります。念入りにリマインドしておきましょう。

また、上記はすべてMAツールのワークフローで実施できます。自社がMAツールを導入している場合は、ワークフローを組んで自動配信できる状態にしておくと良いでしょう。

▼ 申し込み完了ページに記載する内容

- 日時

- タイトル

- URL

▼自動返信メールテンプレート

件名:【ウェビナーURLの共有】お申し込みありがとうございました。

お世話になっております。株式会社◯◯の▼▼です。

この度は、弊社のウェビナー「タイトルタイトル」にお申し込みいただき、誠にありがとうございます。

本メールより、ウェビナーのURLを共有いたします。

当日、時間になりましたらこちらのURLよりご参加ください。

URL:hogehoge

※Zoomを用いたウェビナー開催のため、お手数おかけしてしまい恐縮ですが、事前にZoomのアプリケーションのダウンロードいただけますと幸いです。

それでは、当日のご参加をお待ちしております。

引き続き何卒よろしくお願いいたします。

▼開催内容

タイトル

日時

タイムスケジュール

登壇者紹介

▼リマインドメールのテンプレート

件名:mm/dd開催のウェビナーURLのお知らせ

お世話になっております。株式会社◯◯の▼▼です。

先日は、弊社のウェビナー「タイトルタイトル」にお申し込みいただき、誠にありがとうございます。開催日が近づきましたため、ウェビナーのURLを再度共有いたします。

当日、時間になりましたらこちらのURLよりご参加ください。

URL:hogehoge

※Zoomを用いたウェビナー開催のため、お手数おかけしてしまい恐縮ですが、事前にZoomのアプリケーションのダウンロードいただけますと幸いです。

それでは、当日のご参加をお待ちしております。

引き続き何卒よろしくお願いいたします。

▼開催内容

タイトル

日時

タイムスケジュール

登壇者紹介

ウェビナーの実施当日の運営フロー

開場前に最終確認をする

開場の15分ほど前からミーティングルームをブロードキャストモード(※1)で起動し、登壇者とスタッフで音声とPC操作の最終確認を行います。

※ブロードキャストモードとは、許可するまで参加者がミーティングルームに入れず、ホストとパネルリストのみ入室できる機能のこと。

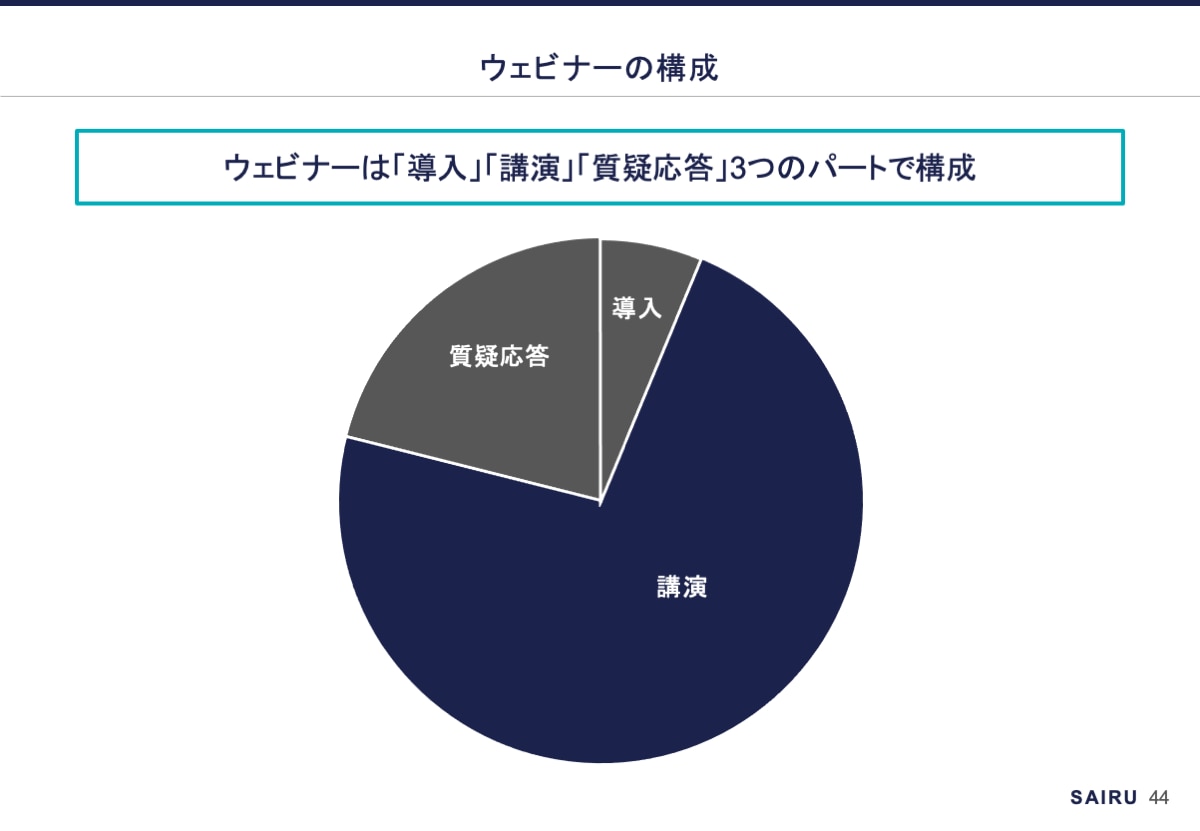

ウェビナーの本番

ウェビナーは大きく分けて3つのパートで構成されています。

- 導入

- 講演

- 質疑応答

登壇者と運営スタッフはチャットツールで連携を取るようにしましょう。スタッフ側は次の点について確認し、登壇者へ指示を出します。

- 時間配分は問題ないか

- 話すスピードは聞き取りやすいか

- 聞き取りやすい声量か

- 共有画面は正しいか

講演を開始したら、運営スタッフはチャットで次のようなアナウンスを行いましょう。

・お礼メッセージ

「お忙しい中、本日はウェビナーへご参加いただき誠にありがとうございます。声が小さい、話すスピ ードが速い、などご不便な点ございましたら、チャットよりお気軽にお申し付けください」

・本日のアジェンダ

・タイムテーブル

続いて、質疑応答前とウェビナー終了のタイミングでは、2点アナウンスを行います。

・アンケートのリンクをチャットに投下

・「質問募集、回答者への資料送付」として、アンケートについて登壇者から口頭アナウンス

回答者がアンケートに答えなければいけない理由をつくることで、回答率を上げています。まずは回答率50〜60%を目指しましょう。

登壇者が講演の際に気をつけるべきポイント

講演の際に気をつけるべきポイントは、次のとおり。

- 通知をすべて消す

- タブをすべて閉じる

- フォーマルな服装を心がける

- (自宅から配信している場合)可能であれば、家族に協力して部屋から出てもらう

また、講演に意識を集中するため、講演中のメッセージ通知をオフにし、作業中のブラウザのタブ・アプリケーションなどを閉じてPCを整理してください。また、自宅から配信している場合、もし可能であれば、家族には講演中に部屋へできるだけ立ち入らないようお願いしましょう。

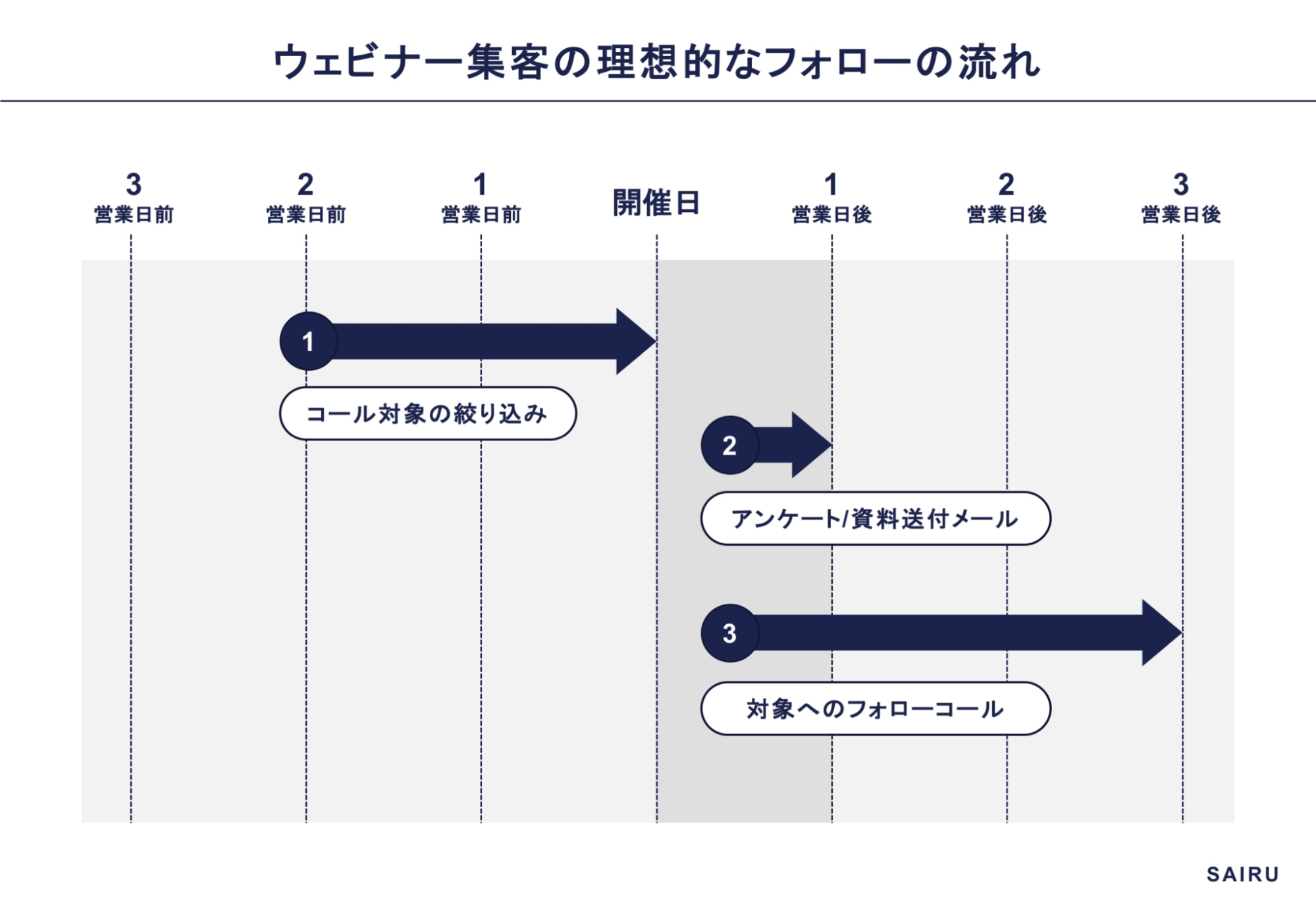

ウェビナー開催後のアプローチ

ウェビナーリードへのアプローチは別記事にて解説しています。

参考:ウェビナーリードへのアプローチ方法テンプレート

ウェビナーリードへのアプローチ方法テンプレートをダウンロードする(Excel形式)

※個人情報の入力なし。無料でダウンロードできます

せっかくウェビナーで多くの集客ができても「集客したリードを具体的にどうフォローすればいいのかわからない」といった課題を抱えている方も多いようです。

同記事では、ウェビナー後の具体的なアプローチについて解説しています。フォローコールやアポイント打診の際に使用するテンプレートもご用意しましたので、ぜひご活用ください。

ウェビナーはマーケティングにおけるさまざまな場面で活用でき、かつコストも抑えて実施できる手法です。本記事が貴社のウェビナー成功のため参考になれば幸いです。

本記事内で提供しているテンプレート

工程表(Excel形式)

LPテンプレート(XD形式)

アイキャッチテンプレート(PowerPoint形式)

Facebookアドバナークリエイティブテンプレート(PowerPoint形式)

Webサイトのポップアップバナーテンプレート(PowerPoint形式)

自動返信メールのテンプレート(記事内に記載)

リマインドメールのテンプレート(記事内に記載)