前職で他社のオウンドメディア(※)のコンサルをしていたときに「このキーワードで上位表示を狙いましょう」「まだ誰も書いていない、この切り口で記事を書きましょう」などと提案していた。しかし、同じような視点でいざ自社メディアで記事を書こうとすると、「筆が乗らない……」と、あまり更新できなかった。

※オウンドメディアは、本来は企業が保有するメディアのことを指します。Webサイトだけでなく、パンフレットや広報誌なども含みます。ここではブログ・コラムのような記事コンテンツで構成されるサイトを指します。

今回またオウンドメディアを普通に立ち上げてしまうと、「忙しくて更新できない……」「良いネタが思い浮かばない……」などと言って、結局、更新を止めそうだったのでオウンドメディア運営を新しい観点で捉え直してみた。

具体的には、以下の6つのステップで自然と記事を制作していけることがわかった。本記事では各ステップの詳細を解説する。

- 自分の感情が動くような目的を定める

- 実現したい目標とTODOを定める

- いい記事が生まれるフローを過去の経験から見つける

- きっかけとなる刺激を見つける

- 記事が書きたくなるデザインにする

- プロトタイプ環境を用意する

才流(サイル)では成果が実証されたメソッドにもとづき、マーケティング戦略立案から施策実行まで支援しています。マーケティング活動で課題がある方はお気軽にご相談ください。⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

1.自分の感情が動く目的を定める

当たり前だけど、物事を進めるにはエネルギーが必要で、エネルギーの「エンジン」がうまく回っていないと、物事はスムーズに進まない。よくある目標「月◯◯万PV」「リード獲得◯◯件」だけでモチベーションをキープできる人はそれで良いと思う。しかし、そうじゃない人はもっと情緒的な目標や目的、ゴールを定める方が良い。

当社では「より多くの人が幸せになれる物事の捉え方・進め方」があると信じていて、それをできるだけたくさんの人に広げたいので、『人類の潜在能力の発揮レベルを、次の次元に進める情報を発信する』という目的を持ってやっている。

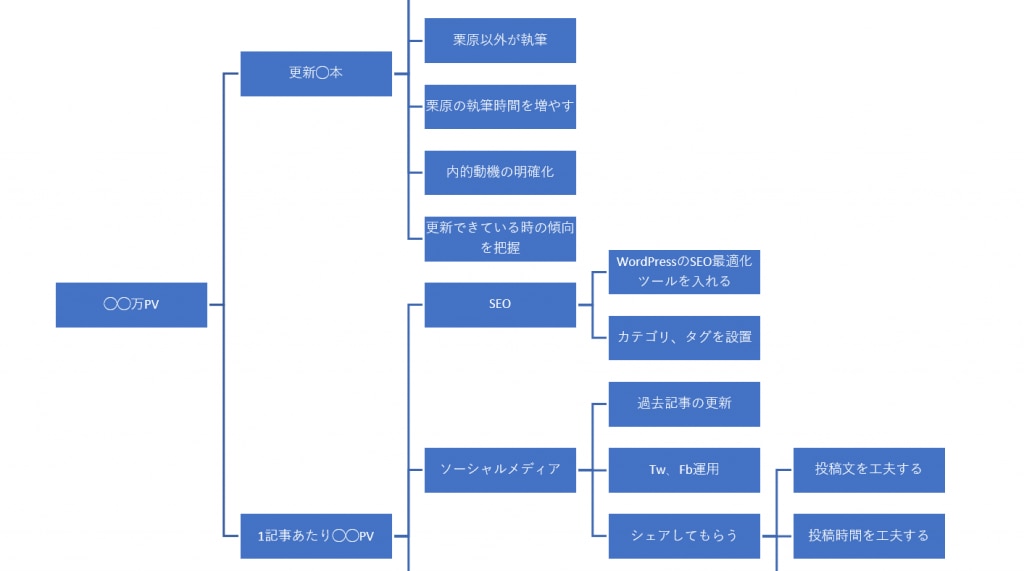

2.実現したい目標とTODOを定める

ステップ1で設定した目的を実現するために、達成したい目標とTODOを定めていく。

このメディアの場合は、PV数以外にも「◯◯なことが起きる」「◯◯さんに読んでもらえるようになる」などのいくつかの目標を設定していて、それぞれについてKPIツリーを作り、具体的なTODOに落とし込んでいる。

3.いい記事が生まれるフローを過去の経験から見つける

何年か前から継続的に記事を書いている。いくつかの記事があるが、自分でも納得していて好きな記事と、いま読み返すと力みを感じ、あまり好きではない記事がある。また、継続的に書けている時期とそうでない時期があった。

それぞれの記事や時期を振り返ってみて、自分の場合は、以下の4つの傾向があることがわかった。

①思い付いたことを人に話して、刺さったら、話した通りにそのまま書くと読まれる記事になりやすい

※関連記事:「ありえないミスをする人」の脳内では、何が起きているのか。

②お客さんとの商談で話した内容をそのまま書くと読まれる記事になりやすい

※関連記事:サイトリニューアルなんて、悪いこと言わないから止めたほうがいい

③人に話したときに熱量を持って滑らかに話せない内容は、記事にしてもあまり読まれない

④誰かに話すプロセスを通さず、いきなりPCに向かって書きはじめても、ほとんどが完成することなくお蔵入りしてしまう(PC内に記事の下書きが10個ぐらいある……)

そこでPCに向かって記事を書き始める前に、必ず「人に話す」ことにしている。

4.きっかけとなる刺激を見つける

GoogleカレンダーとAmazonの購入履歴を見直して、筆がのるパターンを発見した。自分の場合は以下の3つである。

- テニスに関する書籍と、数学・生物学・社会心理学領域の書籍を読んだとき

- コンサルティング先のお客さんと会話したとき

- 海外旅行や出張などの後

自分が楽しいと感じる、あるいは刺激に触れることが、アイデアを生み出すのに直結するらしい。

5.記事を書きたくなるデザインにする

デザインの観点から、記事を書きたくなるようなテーマを作ってもらった。

会社や事業もそうだけど、ブログを書くのも、究極はその人の自己表現だと思う。自分が書いていくうえで気持ちの良いフォントや行間、色合いなどがある。そこから外れると、どうしても滑らかに記事を作っていけない。

デザインの工夫点は、別途詳しく記事で説明したい。

6.プロトタイプ環境を用意する

ここまで整えても、残念ながら記事執筆に気分がのらないときはある。そんなときにおすすめしたいのが、気軽に文章をアウトプットできるプロトタイプ環境の用意だ。

自分の場合は以下の2つをブログ以外のアウトプットの場として用意している。2,000-3,000文字の記事を書くモチベーションがわかないときでも、アウトプットが滞らないようにしているのだ。

軽くでも一度アウトプットしておくと、思考が整理されて次にいけるし、しっかりとしたブログ記事を書くときにゼロから文章を立ち上げずに済むので、本番の記事作成にもとても役立っている。

理想の記事作成プロセス

上記の気付きをもとに、以下のようなプロセスを組み立てた。

ステップ1:刺激を得る、気づきを書き留める

- テニスに関係する書籍と数学、生物学、社会心理学領域の書籍を持ち歩く

- 商談後や1日に仕事が終わった後に、Twitterやnoteに気づきを書いておく

ステップ2:誰かに話す

- ブログ記事にしたいネタや骨子を思い付いたら、執行役員と話してみる

- 執行役員の反応が良かったら、想定読者&お客さんである経営者・事業責任者との打ち合わせで話してみる

ステップ3:執筆

- ここまで進むと、アイデアが研ぎ澄まされ、熱を帯びてくるのでその勢いを使って一気に書く

- 過去にTwitterやnoteで近い視点で書いたものがあれば、それも加筆する

ステップ4:記事公開

記事を公開

ステップ5:加筆修正

商談後や1日に仕事が終わった後に書いている、Twitterやnoteで近い視点があれば、公開後の記事を加筆修正

このプロセスに身を委ねていれば、とくにエネルギーを振り絞ることなく、継続的に記事が生まれていく。

自分は極端なまでのメタゲーム主義者で、システム思考論者だから、このシステムを作って、そこに身を委ねていること自体が興奮する。しかし、しっくりくるやり方は、会社や人の数だけあると思う(このあたりは『天才たちの日課 クリエイティブな人々の必ずしもクリエイティブでない日々』を読むと、創作プロセスが千差万別であることを感じられておもしろい)。

SEOキーワードや更新本数、リード獲得数だけを目標にしていると、多くの会社や人が途中で挫折する。自社や自分の内面を見つめながら、いかに自然とコンテンツが生み出される状態を作るか、を考えることをおすすめする(名付けて「Motivation driven オウンドメディア運営」!)。

最後に村上春樹が語った有名な執筆プロセスのインタビューを引用したい(『考える人』(2010年08月号)から)。

どうしてペースを守ることが大事なんでしょう。

村上:どうしてだろう、よくわからない。とにかく自分をペースに乗せてしまうこと。自分を習慣の動物にしてしまうこと。一日十枚書くと決めたら、何があろうと十枚書く。それはもう『羊をめぐる冒険』のときからあまり変わらないですね。決めたらやる。弱音ははかない、愚痴は言わない、言い訳はしない。なんか体育会系だな(笑)。

今僕がそう言うと「偉いですね」と感心してくれる人がけっこういますけど、昔はそんなこと言ったら真剣にばかにされましたよね。そんなの芸術家じゃないって。芸術家というのは気が向いたら書いて、気が向かなきゃ書かない。そんなタイムレコーダーを押すような書き方ではろくなものはできない。原稿なんて締め切りがきてから書くものだとか、しょっちゅう言われてました。

でも僕はそうは思わなかった。世界中のみんながなんと言おうと、僕が感じていることのほうがきっと正しいと思っていた。だからどう思われようと、自分のペースを一切崩さなかった。早寝早起きして、毎日十キロ走って、一日十枚書き続けた。ばかみたいに。結局それが正しかったんだと、いまでもそう思いますよ、ほんとうに。まわりの言うことなんて聞くもんじゃないです。

才流では成果が実証されたメソッドにもとづき、マーケティング戦略立案から施策実行まで支援しています。マーケティング活動で課題がある方はお気軽にご相談ください。⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら