本記事では、新規事業の課題探索インタビューについて、目的や手順を解説しています。インタビューテンプレートもご用意しておりますので、あわせてご活用ください。

課題探索インタビューを始める前に知っておきたい基礎知識

課題探索インタビューとは

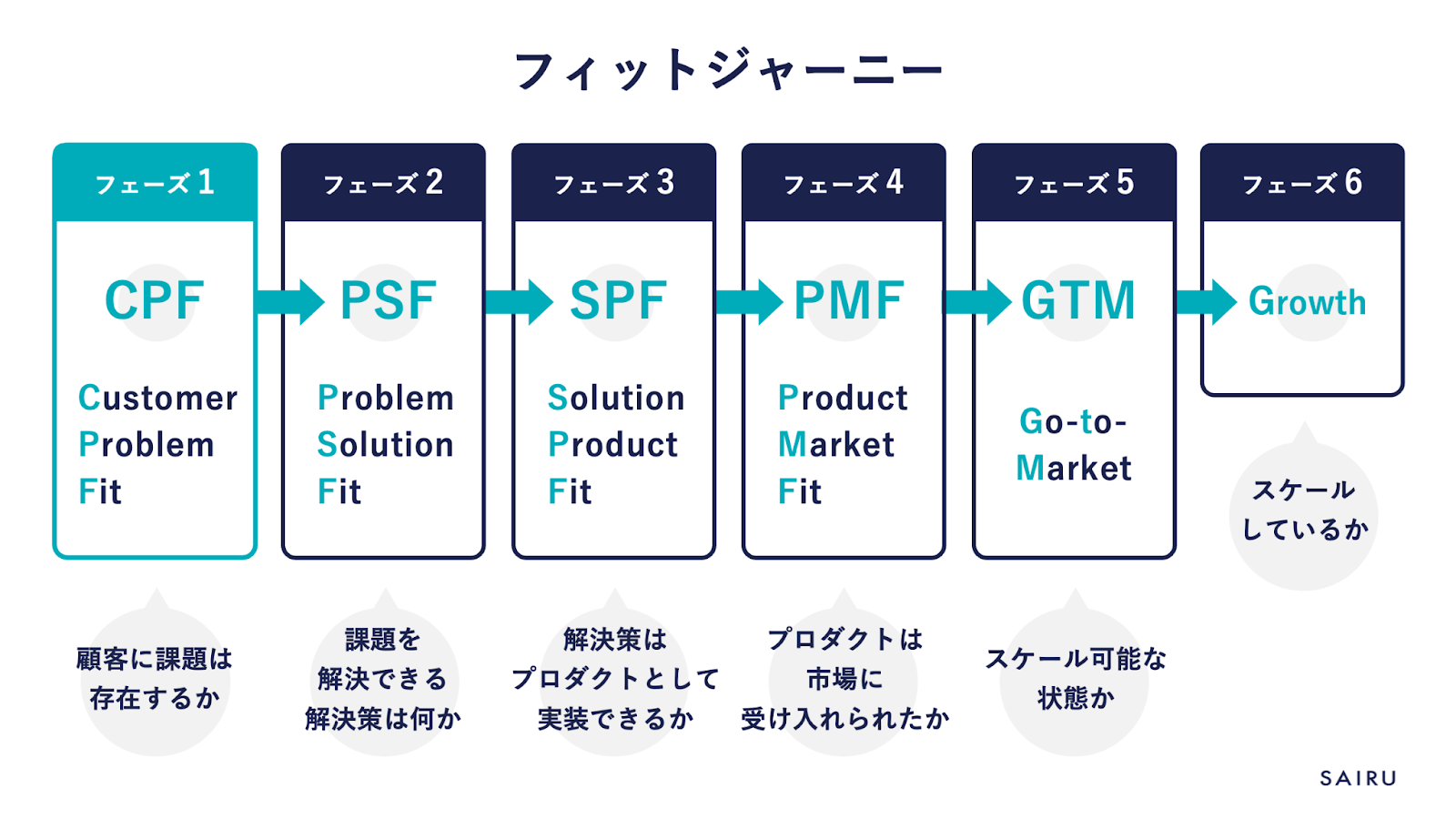

課題探索インタビューとは、フィットジャーニーのCPF(Customer Problem Fit)フェーズで、新規事業や製品開発における顧客課題を探し、言語化するための定性調査です。新規事業でこれから顧客になるであろう人を想定し、業務プロセスや組織体制、課題、それに伴う感情などの実態を把握することで、その後のソリューション開発につなげます。

※本記事内では、新規事業において今後顧客になるであろう人を「顧客」という表記で統一しています。

※関連記事:PMF(プロダクトマーケットフィット)達成ガイド~基礎から事例まで、新規事業を成功に導くためのコンテンツ集

課題探索インタビューの目的

課題探索インタビューの目的は、顧客の「本当の課題やニーズ」を探り、自社が提供する新規事業の方向性を見出すことです。

たとえばある人に、「転職したい」という思いがあるとしましょう。このとき、転職したい理由(本当の課題やニーズ)によって、解決策はさまざま考えられます。

「やりたい仕事があるが、配属に不満がある」が理由ならば、上司や人事部に相談する。また、「給与に不満がある」が理由ならば、副業を始めてみる……など、解決策は変わります。

「何が必要か」だけでなく「なぜ必要か」までを明らかにすることで、本当に必要な解決策が見えてきます。

- ポイント

- 課題探索インタビューは、「特定の誰かが、とある状況に陥ったときに、欲しているモノ・コトを具体的に言語化すること」とも言い換えられます。とある状況に陥ったとき、という視点が実はとても重要です。

たとえば、砂漠で何日も水分補給をしていない人に、「健康にいい水もあります」「パッケージがかわいい水もあります」と言っても、明らかに的外れです。「何でもいいから、飲める水をたくさんくれ!」が答えでしょう。インタビューを通じて、その人が置かれている状況を把握することによって、求めているものがより明確に見えてきます。

課題探索インタビューを行うメリット

課題探索インタビューを行うメリットは、やみくもに開発予算や時間を費やして売れない新規事業を作ってしまうリスクを減らせることです。

時間をかけ、大きな費用を投じて新規事業を開発し、営業人員を増やし、マーケティングにも投資したとします。しかし、どんなに広告を出稿し、Webサイトを改善し、営業人員を増やしても、売れない商品を作ってしまったら、営業のモチベーションは低下していきます。すぐに撤退も決断できず、継続することが目的となってしまうと、組織は疲弊していきます。

そんな事業を生み出さないために、初期にしっかりと腰を据えて課題探索を行っておくことは、決して無駄ではありません。

もし開発後に軌道修正をする場合でも、顧客のことを深く理解していれば、ダメージは小さく済む可能性が高いと考えられます。

課題探索インタビューが不要なケース

CPFフェーズで、課題探索インタビューが不要なケースもあります。「課題が何か」と探索するまでもなく市場ニーズが明確である場合や、既存製品より機能や価格で圧倒的な優位性がある場合です。

- すでに市場ニーズが明確な場合

例)法改正や規制対応が求められるケース(インボイス対応の会計ソフトなど)が代表的。明らかに需要過多な状態で供給が追いつかないほどの売り手市場 - 圧倒的な価格優位や性能差がある場合

例)既存製品の10倍速い、同性能で価格が10分の1

- ポイント

- 「乗り換えにコストや手間がかかる(スイッチングコスト)」など、隠れた課題が想定される場合は、乗り換えハードルを確認するインタビューを検討しても良いでしょう。

課題探索インタビューにかかる時間・費用の目安

インタビューにかかる時間や費用の目安は、以下のとおりです。費用は、インタビュー対象者を探す際に使用するプラットフォームによっても変わってきますので、注意しましょう。

- インタビュー1回あたり: 約60分

- 1セット(3〜5名ほどのインタビューと振り返り):1〜2週間程度

- 費用: 謝礼やプラットフォーム利用料

- (例)ビザスクliteの場合:60分あたりの平均謝礼金額は30,000円。謝礼金額は15,000円から、ご利用時間は30分単位で調整可能

初心者の場合は、企画フェーズに時間がかかります。1か月ほどを要するケースもありますが、慣れてくると仮説の修正や追加インタビューを短いサイクルで回せるようになります。

課題探索インタビューの手順

ここからは、才流が作成したテンプレートに沿って課題探索インタビューの手順を解説します。まずは、課題探索インタビューテンプレートを以下の記事からダウンロードしましょう。

※関連記事:課題探索インタビューテンプレート

インタビュー企画

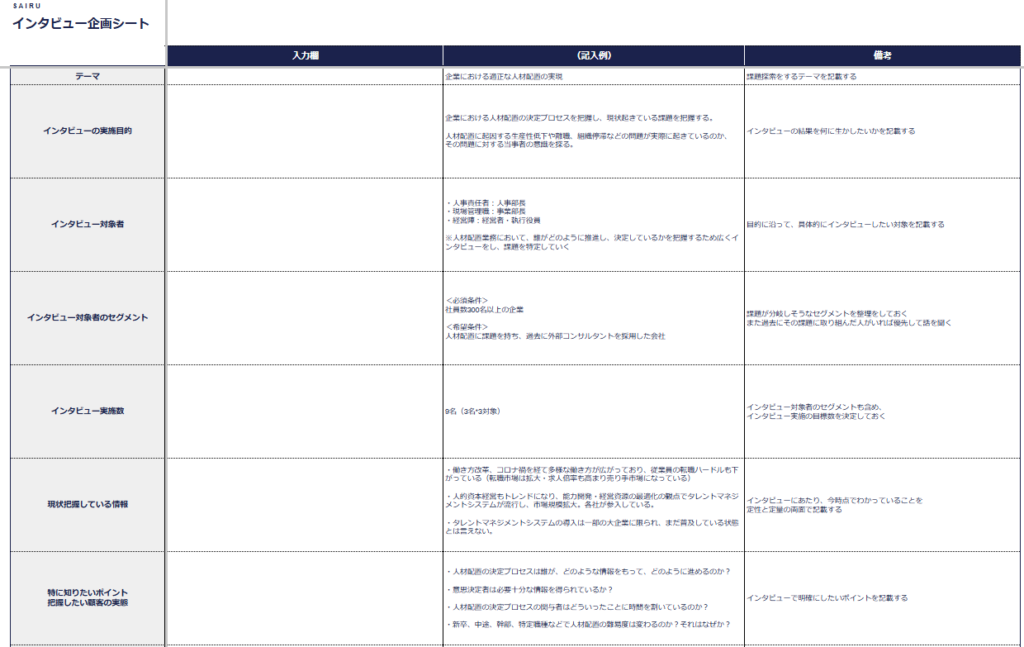

課題探索インタビューの成功を左右するのが企画です。テンプレートの「インタビュー企画シート」を使用し、インタビューの実施目的や対象者、現在持っている仮説などを整理し、書き出しましょう。

以下の記事で、「インタビュー企画シート」の使い方をくわしく解説しています。

※関連記事:課題探索インタビューテンプレート

インタビュー項目の設計

インタビュー項目を設計するゴールは、単なる質問リストを作ることではありません。顧客の実態を、企画段階で持っている仮説と照らし合わせ、知りたい情報を確実に引き出すために行います。

- ポイント

- 既存事業の顧客が新規事業の顧客にもなりえる場合は、社内にある情報も確認しましょう。商談情報や既存顧客インタビューなどから、実態が把握できることもあります。課題探索インタビュー企画前にできるだけ情報を集めておくと、インタビューでより深ぼった質問ができます。

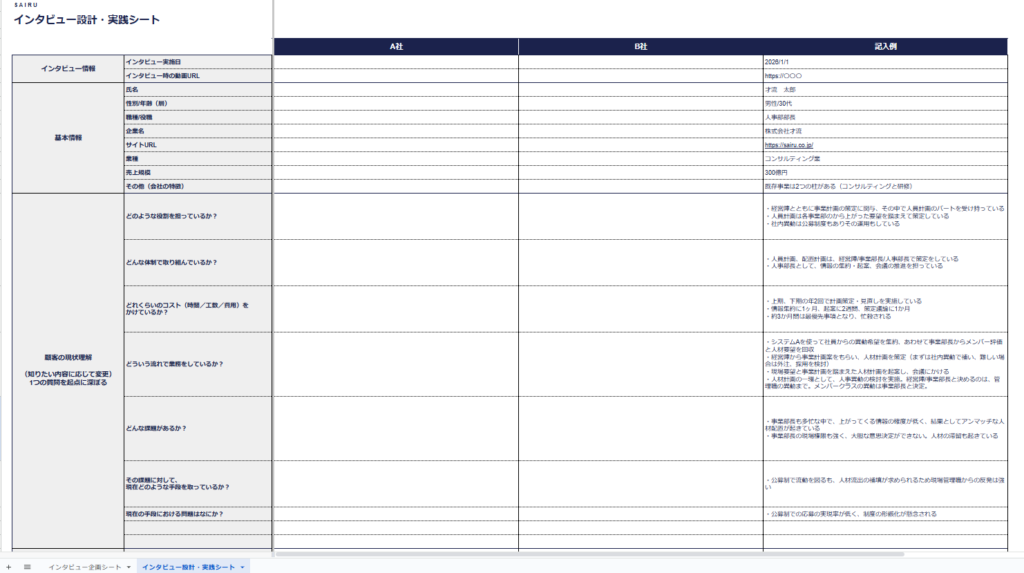

以下の記事で解説している「インタビュー設計・実践シート」を参考に、インタビュー項目を検討してください。

※関連記事:課題探索インタビューテンプレート

インタビュイーの募集・選定

インタビューの実施

インタビューを行うときは、1名あたり1時間を目安に時間を確保し、テンプレートの「インタビュー設計・実践シート」に沿って進めます。質問内容が多かったり相手の状況が複雑だったりすると、60分を超える場合もあるため、あらかじめ余裕を持ってスケジュールを組むことをおすすめします。

形式は、特別な事情がなければオンラインで実施するのがよいでしょう。移動の負担がなく、スケジュール調整もしやすくなるためです。

インタビュー内容の整理

まず各インタビュイーの発言を振り返り、多い意見などはカテゴリやグループ分けを行って傾向を可視化します。最後に、全体的に得られたインサイトや仮説をまとめてみましょう。

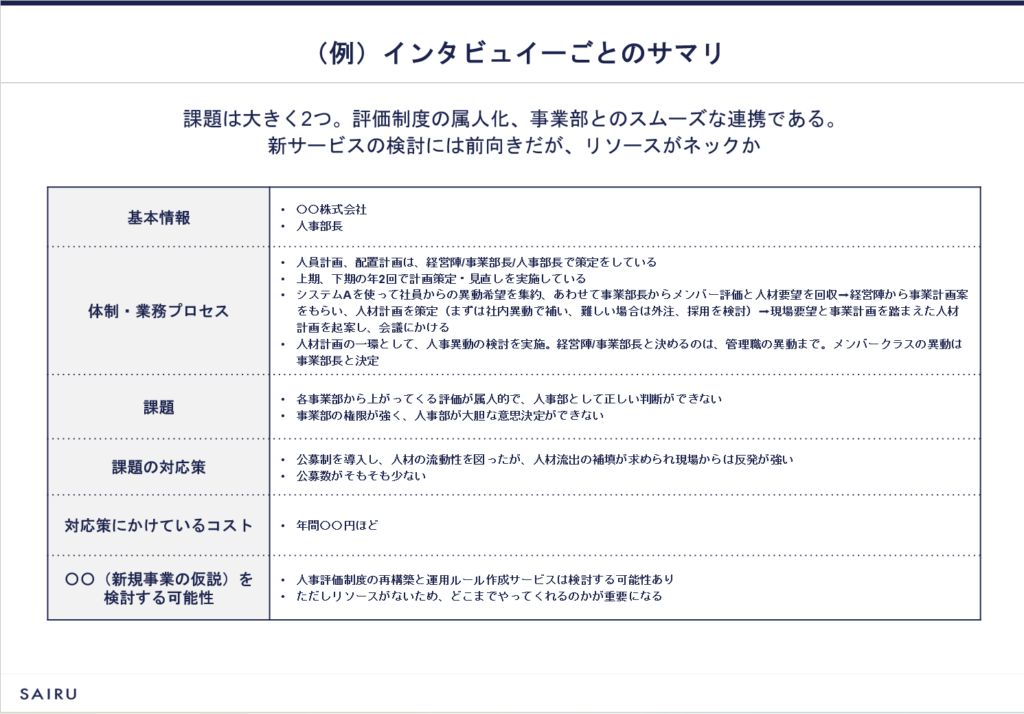

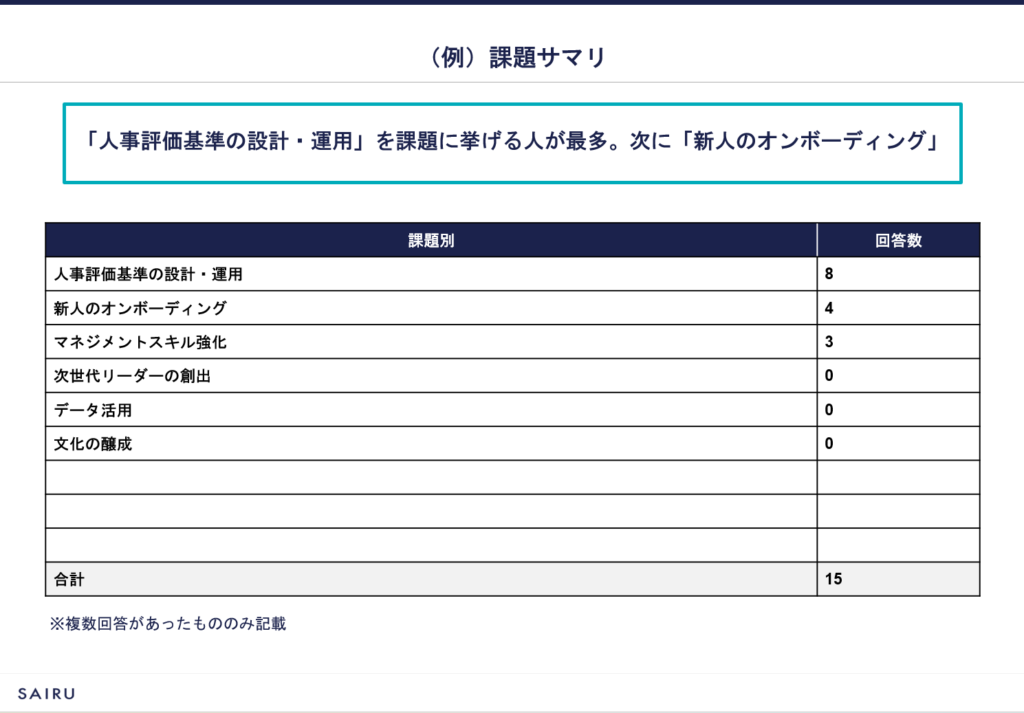

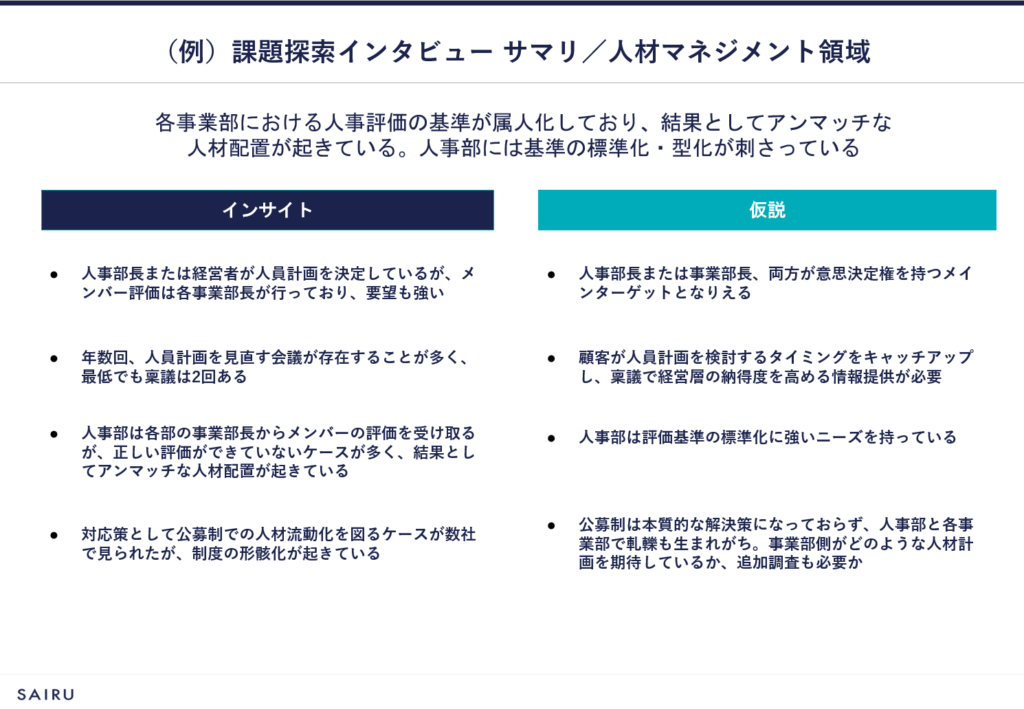

以下のように、スライドにまとめておくと社内の報告用に活用できます。

インタビュイーごとのサマリ

「インタビュー設計・実践テンプレート」にメモした内容から、基本情報や課題、特筆すべき事項などを記載します。

カテゴリを抽出し、数値化したサマリ

例では課題ごとに分けていますが、課題への対応策、職種、業種など、仮説に応じてカテゴリを変えて数値化してみましょう。

- ポイント

- 定性的な意見に加えて、一定の定量感を持たせられるため、社内説明資料などで説得力を高める際にも役立つ方法です。

インサイトと仮説

インタビュイーの発言やカテゴリの傾向などから、そこから得られたインサイトと仮説を書き出します。

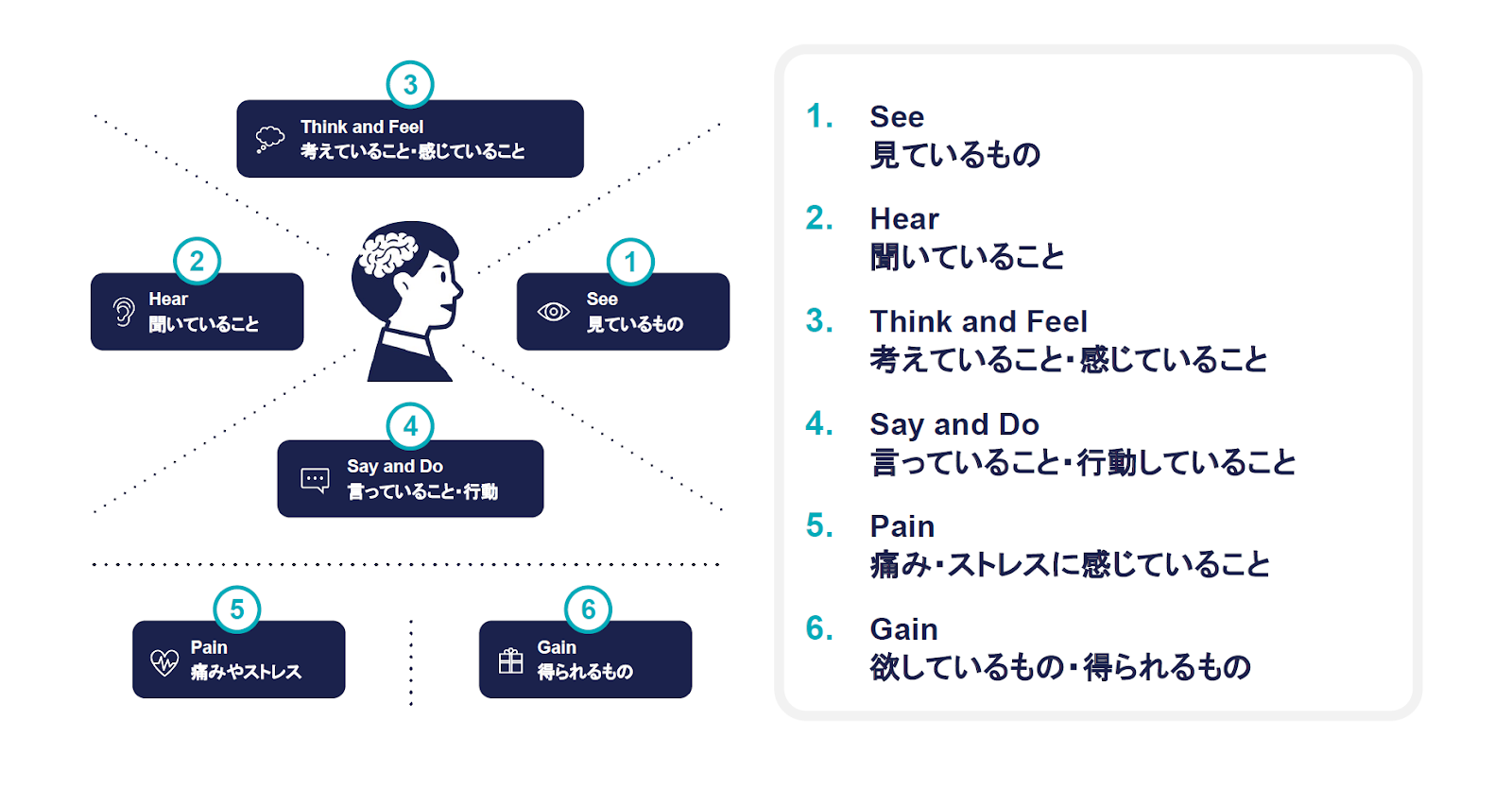

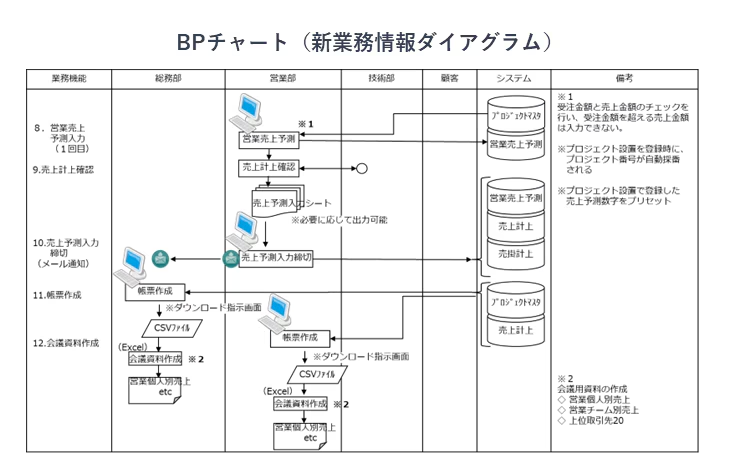

また、顧客の視点で見ているものや感情をマッピングする「共感マップ」や、業務プロセスを可視化する「業務プロセスマップ」などのフレームワークを活用すると理解が深まります。

共感マップ

顧客の内面的な部分や心理面を整理して、深く理解するのに役立つ

※出典:NIJIBOX BLOG「共感マップとは?6つの基本要素から作り方まで詳しく解説!」をもとに才流が作成

業務プロセスマップ

顧客の組織における業務プロセスを視覚的に理解するために役立つ

※出典:NTT東日本「【図解】業務プロセスとは|可視化から効果的な改善方法まで明瞭解説」

課題探索インタビューで注意すべきこと

課題探索インタビューを成功させるために、注意すべきことがあります。

まず1つ目は、バーニングニーズの特定に固執しないこと。

「CPFフェーズではバーニングニーズの発見」を目的に置くとよいといわれることがあります。しかし実際のところ、CPFのフェーズでバーニングニーズを発見するのは難しいこともあります。

バーニングニーズとは、切実かつ喫緊の課題や欲求のことです。バーニングニーズを解決してくれる商品・サービスであれば、顧客がお金を払ってくれる可能性は高まり、バーニングニーズがない場合より、営業やマーケティングコストも低く抑えられます。

しかし、CPFフェーズでは、まだ具体的な解決策が提示できない段階です。実際に「こういうものがあればお金を払いたいか」と課題探索インタビューで聞いても、顧客はイメージがつかないことも多いのです。もしそこで「買うかもしれません」といった言葉を引き出せても、その言葉に引っ張られ、バイアスのかかった仮説を立てると、方向性を見誤ってしまいます。

CPFフェーズでは「必ずバーニングニーズを特定しなければ」という発想は捨て、まずは顧客の実態を把握することに重点を置きましょう。

2つ目は、インタビュー数を増やすことばかりにフォーカスしないこと。

課題探索インタビューの目的はあくまでも「課題の探索と言語化」であり、インタビュー数を増やすことが目的にならないうに注意が必要です。数を追い始めると、知人や過去にインタビューをした人など、話を聞きやすい人ばかりにインタビューを依頼してしまうこともあります。本当に対象とすべき顧客にアプローチできているかを常に意識し、各インタビューで得られた情報を一つひとつ精査しながら進めましょう。

3つ目は、顧客の「意見」ばかりを聞くのではなく、「事実」を確認すること。

顧客の主観的な感想に頼るのではなく、どのような体制や人数で業務に取り組んでいるのか、どんな問題が発生しているのかを具体的に聞くことで、より実態に即した情報を得ることができます。

このフェーズでは、顧客に「どんな製品なら買いますか?」と直接尋ねても、明確な答えが返ってくるとは限りません。多くの場合、顧客自身も自分のニーズを明確に言語化できていないからです。最も重要なのは、顧客の実態を把握し、筋の良い仮説を立てることです。それにより、新規事業の方向性を見極めることができます。

【動画で学ぶ】良いインタビュー・悪いインタビュー

才流のメンバーが課題探索インタビューを再現した動画をご用意しました。良いインタビューと悪いインタビューの2パターンあります。両方を見て、違いを体感するとより理解が深まります。

クリックすると、動画が再生されます。

良いインタビューの事例(約10分)

悪いインタビューの事例(約3分)

よくある質問

Q1. ニーズの大きさは、どのように判断すればいいでしょうか?

ニーズの大きさを考えるときは、「深さ」と「広さ」の2軸で捉えると分かりやすいです。

深さ :その課題を解決するために払われるお金、あるいは顧客が受けている被害額の大きさ

広さ :その課題に直面している人(企業)の数、市場規模の大きさ

これらを掛け合わせて考え、「ビジネスとして成立する余地があるか」を検討します。

Q2.課題探索インタビューのKPIは、何を設定すればいいでしょうか。

課題探索インタビューのゴールは、課題を言語化することであり、「インタビューを何回すれば課題が明確になる」と言い切れるものではありません。

1セット(3〜5名のインタビューと内容の整理)実施したら、共通点や違いを整理し、仮説をもとに2セット目を実施する。これを何度か繰り返しながら、仮説をブラッシュアップしていくのがよいでしょう。

定量的なKPIを置きたい場合は、インタビューの実施数がわかりやすいです。ただし、あくまでも課題を言語化することが目的であり、インタビューをこなすことが目的にならないよう、注意しましょう。

Q3. 顧客ニーズが潜在的な市場か、顕在化している市場かを判断する方法は?

以下のような情報を総合的に見て判断します。

- 検索キーワードのボリューム(Googleトレンドなど)

- 市場規模を示すレポート(一次情報・二次情報)

- 競合サイトの流入キーワード・想定流入数

- 見込み顧客へのインタビュー

- 現状、顧客が支払っている金額(予算)の有無

潜在的な市場か顕在化している市場かによって、アプローチの仕方や戦略が変わってくるので、上記の指標を踏まえ、できるだけ客観的に判断することが大切です。

Q4. バーニングニーズがないと売れないのでしょうか?

バーニングニーズがなくても売れるケースはあります。しかし、バーニングニーズがあるとマーケティングや営業にかかるコストを下げられるため、当然有利になります。顧客が「今すぐにでも解決したい」という強い問題意識を持っていれば、商談がスムーズに進みやすく、予算確保のハードルも低くなる傾向があります。

Q5. 「いくら出しますか?」は課題探索インタビューで聞くべきでしょうか?

原則として、CPF(課題探索)の段階で「いくら払うか」を尋ねるのはおすすめしません。具体的な解決策(ソリューション)とセットでないと、顧客は判断がつかないことが多いからです。

ただし、課題の深さを探る目的で「現時点で、どのくらいのコストをかけているか」「どんな工数や予算が発生しているか」を確認するのは有効です。事実ベースで現状の出費を聞くことで、問題の深刻度を測る手がかりになるでしょう。

記事のまとめ

新規事業の開発には多くの投資や意思決定が伴うため、はやい段階で顧客の実態を把握しておくことは重要です。課題探索インタビューは、仮説ベースになりがちな「顧客の課題やニーズ」を、実際の行動や状況を通じて深く理解できるメソッドです。

- やみくもに開発や販促へ予算を投下するリスクを下げる

課題探索インタビューを通じて顧客の悩み・背景を正しく把握すれば、必要以上の投資や不要な機能開発を回避しやすくなります。開発後に大幅な方向転換を迫られるより、初期での検証が結果的にコストを抑えることにつながります。 - CPF(Customer Problem Fit)での「バーニングニーズ」特定には固執しすぎない

CPFフェーズでは、まだ解決策がはっきり提示できていないために、「いくらまで払うか」などを聞いても不明瞭になりがちです。まずは顧客の現場感、抱えている課題や背景の事実を丹念に掘り下げることが最優先となります。

こうして得られた気づきを社内で共有し、次のアクションプランやPSFフェーズの設計に役立ててください。