世界120か国で導入される米国HubSpot社のMAツール/CRM「HubSpot Marketing」。日本でもマーケティングオートメーションのカテゴリーでシェア5位(※)を獲得し、利用者数を増やしています。

本記事では、当社のクライアントである株式会社Shirofune様において私がHubSpot Marketing Hub(以下、HubSpot)を導入〜運用まで担当した事例をもとに、HubSpotの導入・実装・運用までのプロセスを解説します。

また実際に導入・実装・運用までの経験から、初めての方がつまずきやすいポイントや運用を定着させるために実施したことなどについても具体的に解説します。

HubSpotの利用を検討中の方、あるいはHubSpotを十分に活用できていない方の参考になれば幸いです。

※出典:DataSign Report

才流では成果が実証されたメソッドにもとづき、マーケティング戦略立案から施策実行まで支援しています。マーケティング活動で課題がある方はお気軽にご相談ください。⇒資料の無料ダウンロードはこちら

前提共有

本題に入る前に、まず当社のMAツールに対するスタンスをお伝えしておきます。才流としては、ほとんどのBtoB企業ではMAツールの利用は優先度が低いと考えています。理由は2つあります。

1つは、継続的なコンテンツ作成、インサイドセールス部門の立ち上げ、Web広告の運用など他施策のほうが、MAツールと比較して実行難易度が低く、マーケティング成果へのインパクトも大きくなるケースが多いためです。

2つ目は、導入しても上手く使いこなせないケースが多いためです。「高額なメール配信ツール」と化しているケースをよく伺いますが、それほど、MAツール導入・実装の成功確率は低いです。

自社の目標達成のために「本当にMAツールが必要なのか?メール配信ツールで同じことはできないか?社内の誰が実装できるのか?」と冷静に検討しましょう。

MAツールの導入を検討する際は最低限、以下の条件が揃っているかを確認してください。

- お役立ち資料やブログ記事など、顧客が閲覧できるコンテンツが豊富にある

- インサイドセールスの体制がある、あるいは体制を整える予定

- ハウスリストが10,000件以上ある、あるいは今後増える予定

- 導入および実装の責任者、実装後の運用者がいる

- MAツールの実装経験がある人が自社にいない場合、ベンダー側が提供する導入支援サービスを支払える予算がある

これらがないと、導入しても成果を出すことは難しいでしょう。とくに責任をもって導入・実装を推進する人がいない場合、実装段階で失敗します。全体観を理解している人が最低一人は必要です。複数人で分業して、それぞれが細かいところを把握していても全体観がわからないと実装に成功するのは難しいでしょう。詳細は本記事の最後に記載します。

本プロジェクトの位置付け

本プロジェクトは、私がマーケティング支援を担当するShirofune様にMAツールの導入を提案したことでスタートしました。

※関連記事:コンテンツ作成からプライシング変更まで。深く入り込んだマーケ支援ができるのは才流ならでは

※本記事で紹介する件はShirofune様から承諾済

本プロジェクトの目標 | 無料トライアル数および中間指標である商談数の増加 ※具体的数値は割愛 |

MAツールの利用で やりたいことの概要 | ・既存リスト、失注リストを対象に掘り起こしたい ・ペルソナごとに最適化したコミュニケーションをしたい |

体制 | 導入・実装に必要なことを全て才流で実施 例) ・初期戦略設計 ・MAツール選定 ・実装 ・運用の設計 |

導入から実装、 運用開始までの期間 | 合計4ヶ月間 ・初期戦略設計とツール選定に1ヶ月半程度 ・導入から実装完了まで2ヶ月半程度 |

【初期戦略の設計フェーズ】MAツール導入にあたり、はじめに行ったこと

ここからは、具体的にShirofune様とともに行ったことを紹介していきます。

MAツールの導入を推進すると意思決定した後に、はじめに行ったことはチェックリストの作成です。

※チェックリスト:MA(マーケティングオートメーション)ツールを有効活用するための60のチェックリスト

チェックリスト利用を推奨する理由は、検討事項の抜け漏れ防止と情報の可視化です。MAツールの導入を進めている際、たとえば「ホットリードの定義って決まっている?」「先々週に話しましたよ」といった議論が起こりえます。MAツールの導入を兼務で行っていると尚更忘れやすいです。

こうした事態を避けるべく、チェックリストを活用して、検討事項をひとつずつ潰し、誰がいつ見ても振り返りができるようにしましょう。

ちなみに、本フェーズで作成したチェックリストはMAツールベンダーと打ち合わせする際にも有効活用できます。内容を埋めたチェックリストを共有することで、自社とベンダー間で前提条件のすり合わせがスピーディーに、かつ正確にできます。自社にとっても、ベンダーにとっても双方にプラスです。

「チェックリストの数が多すぎて全部埋めるのは正直厳しい……」と思われるかもしれません。そんな方に、最低限ここだけは整理しておくべきことを紹介します。

【最低限、整理しておくべきこと】

・そもそものMAツールを導入する目的

・MAツール導入による効果見込み

・ターゲットの定義

・ホットリード、コールドリードの定義

・MAツールを利用して実際に行う施策

・ツール選定の際、重視すること

それぞれ簡単に解説します。

そもそものMAツールを導入する目的

目的を言語化し、いつでも確認できるようにしましょう。当たり前のようですが、目的の言語化を怠るとプロジェクトが迷走する恐れがあります。

多くの場合、MAツール導入の目的は、マーケティング目標の達成を阻むボトルネックを解消するためでしょう。売上などの最終指標を達成するために、受注率、商談化率といった中間指標があると思います。各指標において、どの部分がボトルネックとなっているか、まず認識を揃えましょう。その上で「課題の解決策として、本当にMAツールが最適なのか?」を検討してください。

たとえば新規リードの商談化率を上げたいのであれば、インサイドセールスのプロに代行いただくという手段もありえます。代替案の方が短期・中長期ともに成果のインパクトも高く、実現難易度も低く、そして費用も安いという可能性もあります。

MAツール導入による効果見込み

前提として、MAツール導入による効果見込みの算出は難しいです。ただ、クライアント企業様や経営層に決裁をいただくためには、効果見込みの説明は欠かせないでしょう。

効果見込みの説明をするうえでは以下の2点を意識しましょう。

- 目標に掲げている最終指標、中間指標をどれくらい達成できる見込みか

- 従来業務からツール導入後、どれくらい日々の業務コストが下がるのか

ターゲットの定義

ターゲットの定義は必ず行いましょう。LTVや顧客の課題、顧客が関心のある情報、優先度を整理することでどんなメッセージを伝えるべきか等、組織内で認識を統一できます。

◾️ ターゲット整理の例

項目 | ペルソナA 病院 | ペルソナB 建設 |

マーケティングにおける優先度 | 低 | 高 |

社数 | 200 | 20,000 |

月額ツール利用料単価 | 200万円 | 10万円 |

継続期間 | 36ヶ月 | 36ヶ月 |

LTV | 7,200万円 | 360万円 |

メイン施策 | 紹介経由の営業 | マーケティング施策 |

現状 | 順調に獲得傾向 | 失注企業、既存リストへの アプローチが全くできていない |

顧客の情報収集源 | カンファレンス、セミナー | 業界誌 |

顧客の課題 | 売上/利益率の低下 | 業務の工数 |

顧客が関心のある情報 | 集客 | 工数削減 |

ホットリード、コールドリードの定義

ホットリード、コールドリードも必ず定義しましょう。効果測定をする際にも便利です。どの施策やどのページから、どれくらいホットリード、コールドリードを獲得できているか簡単に可視化できます。

本プロジェクトにおけるホットリードとコールドリードの判断基準は、獲得したリードに架電した際に商談獲得ができるかどうか、でした。一般的には、サービス資料請求は商談化率が高く、お役立ち資料(ホワイトペーパー)は商談化率が低いです。

つまりこの場合、サービス資料請求がホットリードで、お役立ち資料がコールドリードと定義できます。

たとえば以下のようにホットリード、コールドリードを定義しましょう。

- ホットリード

- サービス資料請求

- 導入事例集

- コールドリード

- お役立ち資料AのDL

- お役立ち資料BのDL

明確に定義しておくことで、MAツール実装の際にも役立ちます。HubSpotであれば、フォームやワークフロー、レポート作成において役立ちます。

MAツールを利用して実際に行う施策

MAツールを利用して実際に行う施策は、なるべく具体的に言語化しましょう。ベンダーとの打ち合わせの際に、施策案を実現できるか否かをヒアリングします。

詳細は【選定フェーズ】の章で後述します。

MAツールの選定後、実際に行う施策はより具体的に整理しましょう。この際、曖昧な整理はおすすめできません。具体的なTODOまで落ちていないと、関係者が次に何をやるべきかが不明瞭になるためです。いざMAツールを導入しても、プロジェクトの動きが遅くなり、関係者のモチベーションや当事者意識が下がります。

- NG例

- シナリオメールで既存リスト向けにメールを配信

- OK例(Hubspotの場合)

- コンタクトプロパティーに、企業規模というプロパティーをつくる

- 選択肢として、大企業・中堅企業・中小企業を用意

- 別途、既存リストにおける大企業だけをピックアップしたリストをシステムにインポート。コンタクトプロパティーに、企業規模の情報を付与する

- 大企業と中堅企業を対象に毎月1回メール配信。内容は個別勉強会の案内

◾️ 施策の具体例

No. | 施策内容 | ツールの対応可否 |

1 | フォームの入力内容によって、ペルソナごとにサンクスメー ルを出し分ける。ペルソナAにはA用のサンクスメールを、 ペルソナBにはB用のサンクスメールを送付。フォームごと にそれぞれ作成する | 可 |

2 | 優先度の高いペルソナかつ、リードステータスが「未接続」 か「ナーチャリング」、かつホットリードが料金ページか事 例ページを訪問した場合、Slackに通知。インサイドセール ス担当が架電 | 可 |

3 | 受注企業をリストアップ。受注企業のコンタクトが閲覧して いたオウンドメディアの記事を特定。その記事と同じ方向性 の記事を制作する | 可 (※) |

※補足:受注企業のコンタクトを検索し、コンタクトプロパティーから初回参照ページを見る。たとえば特定のブログが多くの受注企業に見られていた場合、受注に貢献する記事と判断できる。類似する方向性でコンテンツを制作するなどの打ち手を取れる

※関連記事:売上5倍の背景にある、オウンドメディアの隠れた貢献とは

ツール選定の際、重視すること

ツール選定のために、検討軸と優先度をあらかじめ整理しましょう。

◾️ 具体例

※値はサンプルです

検討軸 | 優先度 | ツールベンダーA社 | ツールベンダーB社 |

使いやすさ | 高 | ◯ | ◯ |

MAでやりたいことができるか | 高 | △ | ◯ |

SFA/CRMの連携度合い | 高 | ◯ | ◯ |

チャットツールの連携 | 高 | △ | ◯ |

サポート体制 | 高 | △ | △ |

費用 | 中 | ◯ | △ |

セキュリティ要件 | 中 | ◯ | △ |

契約期間 | 低 | △ | △ |

利用ユーザー数 | 低 | △ | △ |

他社の活用事例がわかるか | 低 | × | ◯ |

とくに本プロジェクトで重視したことは「MAでやりたいことができるかどうか」です。

【選定フェーズ】どのようにMAツールを決めるか?

才流では特定ツールにしばられず、クライアント企業の課題解決のために最適なMAツールを選定するために、特定のMAツールベンダーとはパートナー契約を締結していません。

本プロジェクトでは、以下の流れでMAツールを絞り込み、最終決定しました。

- Web検索や信頼できる人からの口コミをもとに、導入企業にマッチする有力候補ベンダーを絞り込む

- 有力候補のベンダーと打ち合わせ(デモ)を設定

- 「MAツールでやりたい施策」をベースに、ベンダーにヒアリング

- 最終決定

MAツールを選定するうえで重要なのは、3.ベンダーへのヒアリングだと考えています。

あらかじめ「MAツールでやりたい施策」を用意したうえで打ち合わせに臨み、遠慮せずMAベンダーに質問しましょう。説明を受けるだけの受け身の状態では、自社が知りたいことが聞けず、あいまいな理解で打ち合わせが終了する恐れがあります。これが多くの失敗例を作る要因です。

事前に質問をリストアップし、打ち合わせで確実に疑問点を解消しましょう場合によっては、担当営業の方に要望を伝えるのも良いでしょう。

私が推進したプロジェクトの場合、「こういうレポートを作成したいのですが、サンプルを出していただけませんか?」と、HubSpotの担当営業の方にお伝えしました。その際、HubSpotの担当営業の方が該当するレポートをスピーディーに用意してくださったことも、HubSpot導入を決めた理由の一つです。

なぜMAツールとして、HubSpotを利用することを決めたか?

数あるMAツールの中でなぜHubSpotを選んだのか。本プロジェクトにおいては、大きく下記4つの観点から最終判断をしました。

・MAツールでやりたい施策ができる(最優先)

デモの際に、ほぼ全てできることが判明

・ツールとしての使いやすさ

デモの際に、使いやすい印象を抱く。信頼できる人からも、使いやすいと伺っていた

※Shirofune様にもデモに同席いただき、「HubSpotは使いやすそう」と双方で合意を得ていたこともポイントです。

・担当営業

説明の分かりやすさ、迅速・丁寧なご対応、キャンペーンの的確なご案内など

・CRM機能が無料で使える

CRMに蓄積された情報をマーケティング活動に活かせると判断。HubSpotをCRMとして利用することにしました。

当然ですが、やりたい施策や予算などはケースバイケースです。どんなケースでもHubSpotがおすすめというわけではありませんのでご注意ください。

【実装フェーズ】HubSpot実装時につまずくポイント、注意点

続いて、HubSpot実装時につまずくポイントを具体的に紹介します。最初は独特な概念や言葉遣いに戸惑うかもしれませんが、慣れれば心配ありません。

HubSpotにおいて、重要なトピックは6つあります。

- プロパティー

- フォーム

- インポート

- メール配信

- レポート

- ワークフロー

それぞれを詳細に解説します。HubSpotを利用しているがうまく活用できていない、あるいはHubSpotでどんなことができるか知りたい方の参考になると思います。

重要トピック①プロパティーについて

まず、プロパティーについて解説します。HubSpotを使いこなすうえで、重要な概念であり、第一関門とも言えます。プロパティーにはいくつかタイプがあります。

- コンタクトプロパティー

- 会社プロパティー

- 取引プロパティー

etc.

ここでは重要ポイントを解説します。

コンタクトプロパティー

コンタクトとは、HubSpotに登録されている「人」の情報です。正確には異なりますが、いわゆるリードです。そしてコンタクトプロパティーとは、いわゆるリード情報を溜めるところです。

※私の場合は理解しやすいよう、頭の中でコンタクト≒リードと考えるようにしています。

コンタクトプロパティーの入力項目設計は非常に重要です。フォーム、レポート、ワークフローなど様々なことに関係します。慎重に設計しましょう。

まず、マーケティング・営業活動上、コンタクトごとにどんな情報が必要かを考えましょう。大事なことは、その情報を溜めることで何に活用するかです。何にも活用しないのであれば、記入が無駄です。適宜、新規追加・コンタクトプロパティーからの非表示を設定しましょう。

◾️ コンタクトプロパティーの具体例

項目 | 内容 | 情報蓄積の目的 | 備考 |

リードステータス | ・リード ・未接続 ・対応中 ・商談獲得 ・ナーチャリング ・Dead | 商談管理 | ※デフォルトの 内容を調整 |

オリジナルソース | ・オーガニック検索 ・検索連動広告 ・Eメールマーケティング ・ソーシャルメディア ・リファーラル ・他のキャンペーン ・直接トラフィック ・オフラインソース ・ソーシャル広告 | 効果測定 | ※HubSpotに デフォルトで存在 |

利用状況 | ・無料トライアル転換前 ・無料トライアル中 ・有料転換せず ・有料利用中 ・有料利用後に解約 | 無料トライアル への転換促進 | ※新規で作成 |

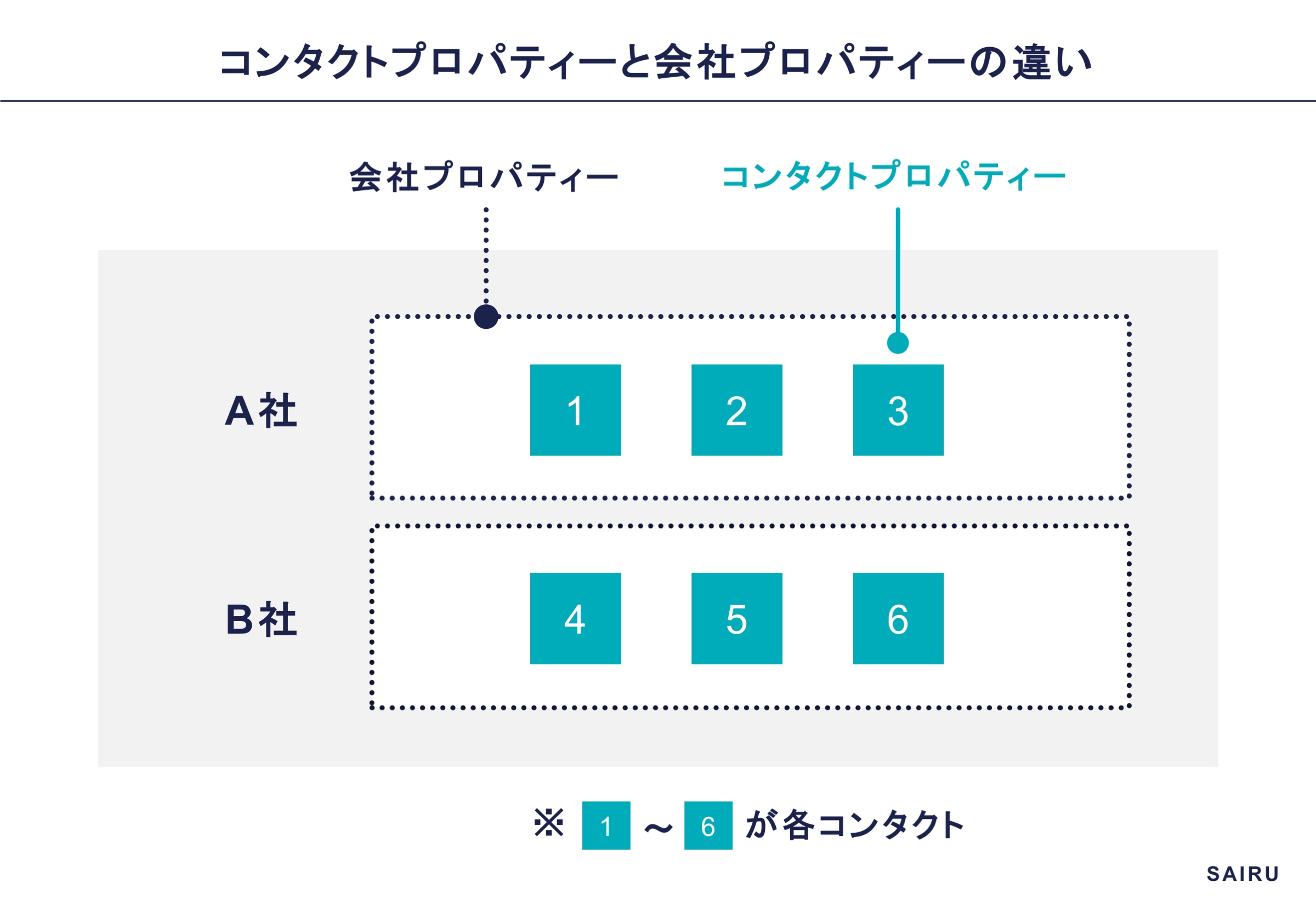

会社プロパティー

コンタクトプロパティーと会社プロパティーの違いは何か。包含関係としては以下の図のようになっています。

そもそも会社プロパティーの必要性は何か。会社単位で保有すべき情報を保管する“箱”の役割を持ちます。

コンタクトごとに持つべき情報と、会社統一で持つべき情報は違います。たとえば姓名やEメールアドレスはコンタクトごとに管理すべき。一方、契約状況は会社ごとに管理するといったイメージです。

コンタクトプロパティー、会社プロパティーなど共通して理解しておくべきことがあるため、いくつか紹介します。

【共通して理解しておくべきこと】

- HubSpotのデフォルトのプロパティーは編集できないものがある。必要なものは自身で作成する

- プロパティーはコンタクトプロパティー、会社プロパティー、取引プロパティーそれぞれで作る必要がある

- レコードの設定とは、デフォルト or 新規作成したプロパティーの中からどれを表示させるか。プロパティーを作成するだけでは不十分。それぞれのレコードで何を表示させるかを設定する

- どんなレポートを出したいかあらかじめ決めておく。プロパティーはデータを保管する項目なので、保管された情報次第でレポート作成が可能かどうか規定される

HubSpotのデフォルトのプロパティーは編集できないものがあります。ただ、デフォルトのプロパティーは使い方次第では便利です。たとえばオリジナルソース(いわゆるチャネル)はデフォルトで設定されています。うまく活用することでプロパティーを新規作成する手間が省けます。

またコンタクトプロパティーに表示されるデフォルトの項目も、必要に応じて表示・非表示を切り替えられます。表示項目が多すぎると煩雑になるので適宜調整しましょう。

重要トピック②フォームについて

続いて、フォーム機能について解説します。フォームはプロパティー、Eメール、ワークフローなどと密接につながりをもっています。

ここでは、フォーム作成において実施してよかったことを紹介します。

フォームに名前をつける際、冒頭を工夫する

フォームに名前をつける際、冒頭のタイトルを工夫することで、ワークフローやレポート設定の際に役立ちます。

具体的には、フォームの各冒頭に【ホットリード】と【コールドリード】と名前を付与しました。

- 【ホットリード】サービス資料の無料請求

- 【コールドリード】セミナー資料の無料請求

スムーズにフォームを設定できたのも、初期戦略の設計フェーズで、ホットリードとコールドリードを定義したおかげです。

企業によっては、ホットリードやコールドリードではなく、MQLやSQLなどそれぞれ定義していると思います。重要なのは、他の担当者が見た時や、時間が経った後に、判断できるようにしておくことです。

フォローアップメールは活用せず、Eメールとワークフローを活用して情報がリッチなサンクスメールを送付する

本プロジェクトではフォローアップEメールは活用しませんでした。理由は、フォローアップEメールで送信できるメールは、シンプルなテキストメールしか送れないためです。

フォーム入力完了後、ターゲットごとに2タイプのサンクスメールを送付したいため、Eメールの自動送信タイプとワークフローを活用しました。

まず、フォームの中で顧客のターゲットごとに出し分けるフォームを決めました。DL数が多く、ターゲットごとに顧客ニーズが異なるサービス資料請求については自動送信メール(サンクスメール)の出し分けを行う。出し分けが不要なフォームは、一つだけ自動送信メールを作成するといった形です。

- ABC向け|サービス資料請求への自動送信メール ※出し分け必要

- XYZ向け|サービス資料請求への自動送信メール ※出し分け必要

- XYZ向けお役立ち資料への自動送信メール ※出し分け不要

上記のようなイメージです。

自動送信メールとワークフローの活用については、重要トピック④で解説するのでそちらをご覧ください。

重要トピック③インポートについて

続いて、インポート機能について解説します。

そもそもHubSpotにおけるインポートとは何か。それは、顧客情報や会社情報などの取り込みのこと。

HubSpot利用前に別のシステム、例えばメール配信ツールで顧客情報を管理していた場合に、HubSpotへ顧客情報を移管させる場合に利用します。

HubSpotはCRM機能が無料です。元々、ExcelやGoogleスプレッドシートで顧客情報を管理していた企業様であれば、CRMとしてHubSpotを利用するのもおすすめです。

ちなみにHubSpotでは、コンタクトだけでなく、会社情報もインポートできます。

たとえばABMを推進すべくターゲット企業のリストを用意していたとします。その場合、会社プロパティーとしてインポートすれば、「ターゲット企業にだけ毎月1回商談を依頼するメールを送信する」といった施策も可能です。

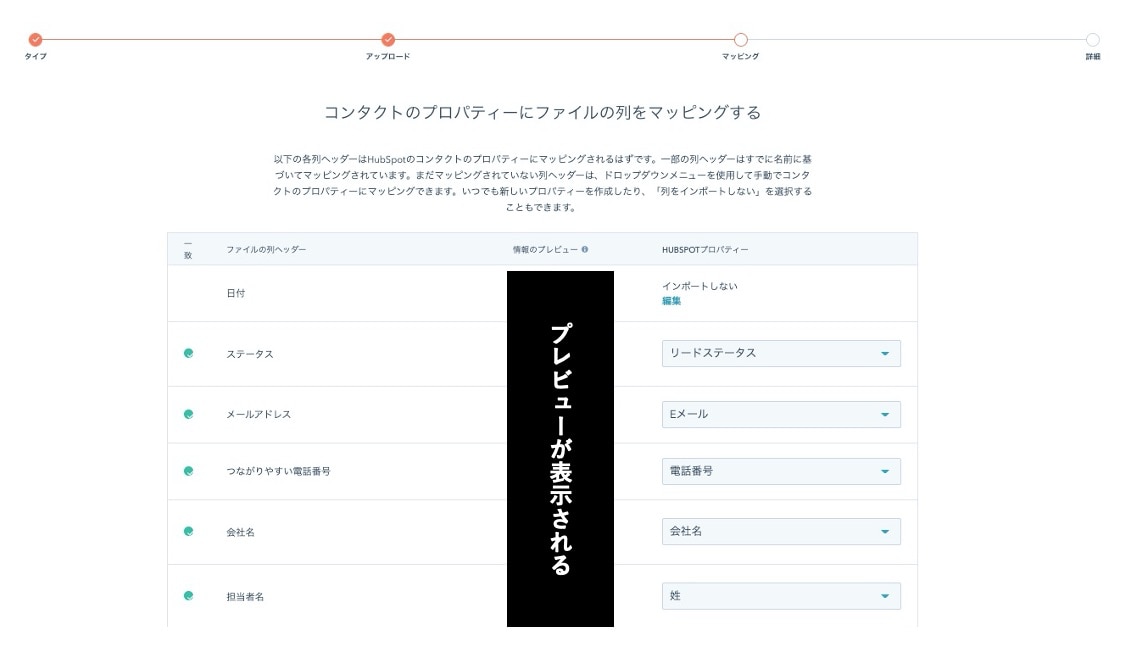

マッピング機能が優秀

他のMAツールに比べ、HubSpotはマッピング機能が優れているためインポートが楽です。

マッピング機能はインポート対象のファイルにおいて、どの列の情報をHubSpotプロパティーのどこに移管させるかを指示する機能です。

ここでは、インポートするファイルとインポート先の対応関係を整理してください。

ちなみに、マッピング機能では特定の列をインポートしない操作も可能です。インポート対象ファイル「A」において、リードステータスはインポートしないといったイメージです。インポートすると各項目の情報は更新されてしまうため、「この情報は更新したくない」といったときに活用しましょう。

インポートの順番にはおすすめがあります。最も残したい情報を持つファイルを最後にインポートしましょう。例えば、最初にお役立ち資料のリード情報が入ったファイルを、最後にサービス資料請求のリード情報が入ったファイルをインポートするといったイメージです。

また、インポート時にエラーはつきものです。エラー原因の特定は難しいことが多いですが、HubSpotでは、どこがエラーかを示すファイルをダウンロードできます。

※インポート時のエラーファイルが文字化けする時は、こちらを参考に

重要トピック④メール配信について

続いて、メール配信機能について解説します。

メール配信の前にやるべき設定

HubSpotでメール配信するために必要な設定を紹介します。

- Eメール送信ドメインの接続

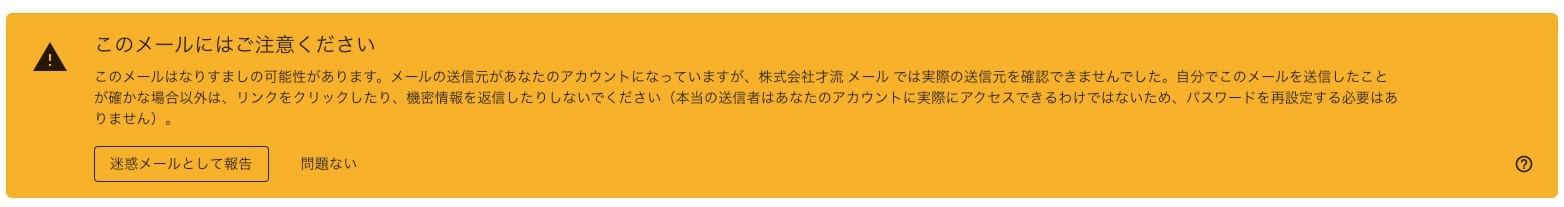

- プライマリドメインの接続

この設定をしないと、顧客にメール送信をすると以下画像のようなアラートがメール冒頭に表示される可能性があります。

Eメール送信ドメインとプライマリドメインの接続をすることで、表向きは接続したメールアドレスにすることが可能です。ただし、実際にはHubSpotのドメインでメール自体は送付しているため、プロモーションタブに入ってしまうこともあります。

自社ドメインとHubSpotを接続し、自社ドメインからメール送信する方法の詳細は、HubSpot公式のヘルプページをご覧ください。

自動送信メールの活用法について紹介

Eメールタイプには3つあります。

- 通常送信

- 自動送信

- ブログ/RSS

ここでは、Eメールの自動送信の活用法について紹介します。

※通常送信は簡単なので割愛

本プロジェクトでは、サービス資料請求などフォーム回答後のサンクスメールに自動送信機能を活用しています。

この機能を活用してやりたいことは、ターゲットに応じて、サンクスメールを出し分けること。自社のターゲットが医療業界と建設業界だとしましょう。前提として、自社が提供するプロダクトでは医療業界と建設業界ではニーズが異なるため、訴求すべきメッセージも別にしたいとします。

その際に、フォームの回答項目、Eメールの自動送信、ワークフローを活用することで、ターゲットに応じてサンクスメールを出し分けることが可能です。

◾️ ターゲットごとに内容を変える具体例

※値はサンプルです。

フォーム名 | ターゲット | サンクスメール内のメッセージ |

サービス資料請求 | 医療業界 | ・医療業界向けサービス資料DLリンク ・医療業界の導入事例 ・医療業界向けデモ動画 |

サービス資料請求 | 建設業界 | ・建設業界向けサービス資料DLリンク ・建設業界の導入事例 ・建設業界向けデモ動画 |

実現方法としては、大きく3つのStepがあります。

- Step①:フォームの回答項目を準備

- Step②:自動送信メールを用意

- Step③:ワークフローをそれぞれ設定

まず、フォームの回答項目において、顧客が自社の業界(ex.医療、建設)などを選択できるようにしましょう。

◾️ フォームの具体例

※値はサンプルです。

フォーム名 | 会社名 | 氏名 | メールアドレス | 貴社の業界を 教えてください |

サービス資料請求 | ※フリー入力 | ※フリー入力 | ※フリー入力 | ※選択制 :医療,建設 |

導入事例集DL | ※フリー入力 | ※フリー入力 | ※フリー入力 | ※選択制 :医療,建設 |

お役立ち資料DL | ※フリー入力 | ※フリー入力 | ※フリー入力 | ※選択制 :医療,建設 |

この設定により、顧客の回答に応じて、サンクスメールを出し分ける下準備が整います。

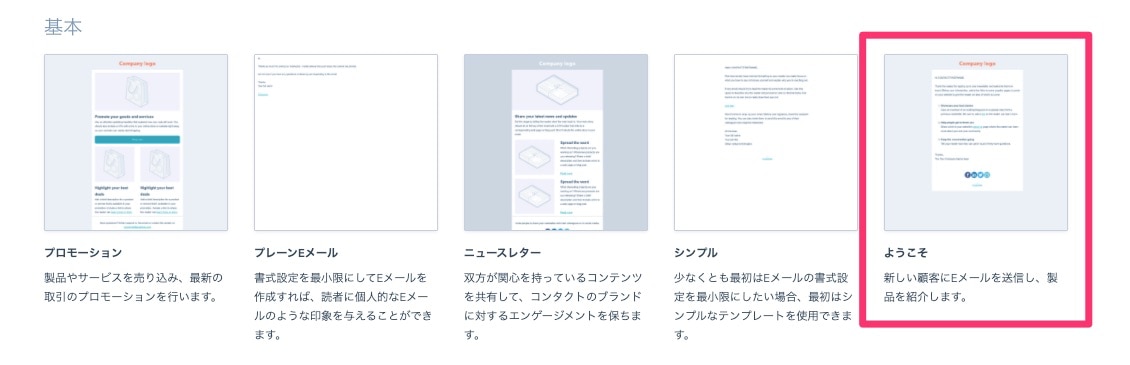

続いて、自動送信メールを作成しましょう。

HubSpotのメールテンプレートを活用することで、簡単にメール作成が可能です。

メールに盛り込みたい要素(テキストやボタン)をドラック&ドロップで簡単に作成できます。作り方は簡単なので、詳細は割愛します。

ポイントは、ターゲットに応じて、サンクスメールを作成することです。

◾️ 作成する自動返信メールの具体例

※値はサンプルです。

メールの名前 | 主な内容 |

医療業界向け|サービス資料請求への自動返信メール | ・医療業界向けサービス資料DLリンク ・医療業界の導入事例 ・医療業界向けデモ動画 |

建設業界向け|サービス資料請求への自動返信メール | ・建設業界向けサービス資料DLリンク ・建設業界の導入事例 ・建設業界向けデモ動画 |

医療業界向け|導入事例集DLへの自動返信メール | ・医療業界向け導入事例集DLリンク |

建設業界向け|導入事例集DLへの自動返信メール | ・建設業界向け導入事例集DLリンク |

医療業界向け|お役立ち資料DLへの自動返信メール | ・医療業界向けお役立ち資料DLリンク |

建設業界向け|お役立ち資料DLへの自動返信メール | ・建設業界向けお役立ち資料DLリンク |

※複製機能を活用することで効率化可能

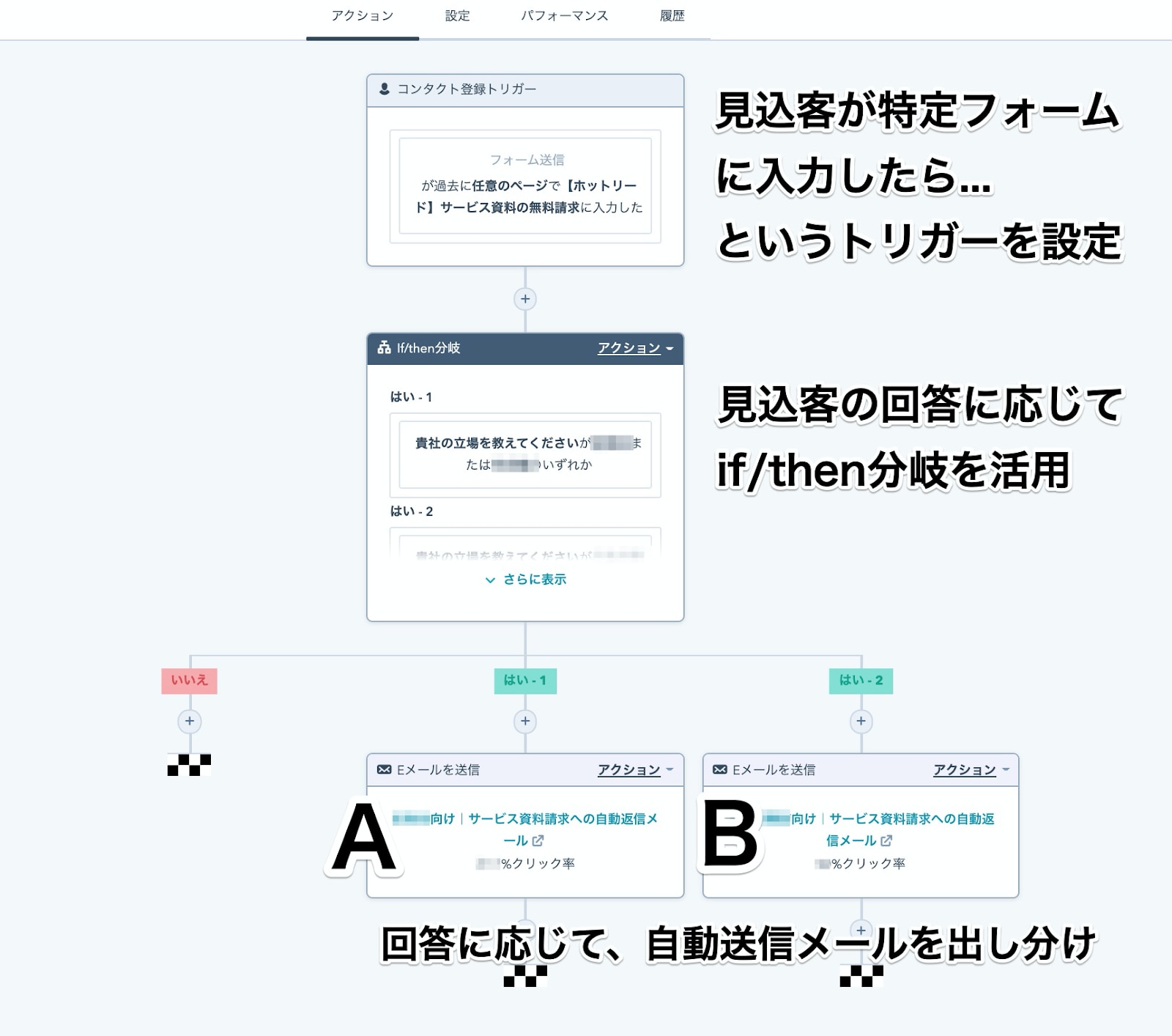

続いて、ワークフローの設定をしましょう。

テキストだけでは分かりづらいため、実際のワークフローの画像を記載します。

ポイントは、見込み顧客(コンタクト)によるフォーム入力を発火条件に、if/then分岐で回答に応じて自動送信メールを出し分けることです。

上記をフォームごとに設定すればワークフローの設定は完了です。

本トピックで紹介したことを応用すれば、顧客の企業規模に応じてサンクスメールの内容を出し分けるといったことも可能になります。

なお、if/then分岐を活用できるようになると、ワークフローでできる幅が広がります。ぜひ習得してください。

重要トピック⑤レポートとダッシュボードについて

続いて、レポート機能について解説します。HubSpotのレポート機能は優れています。

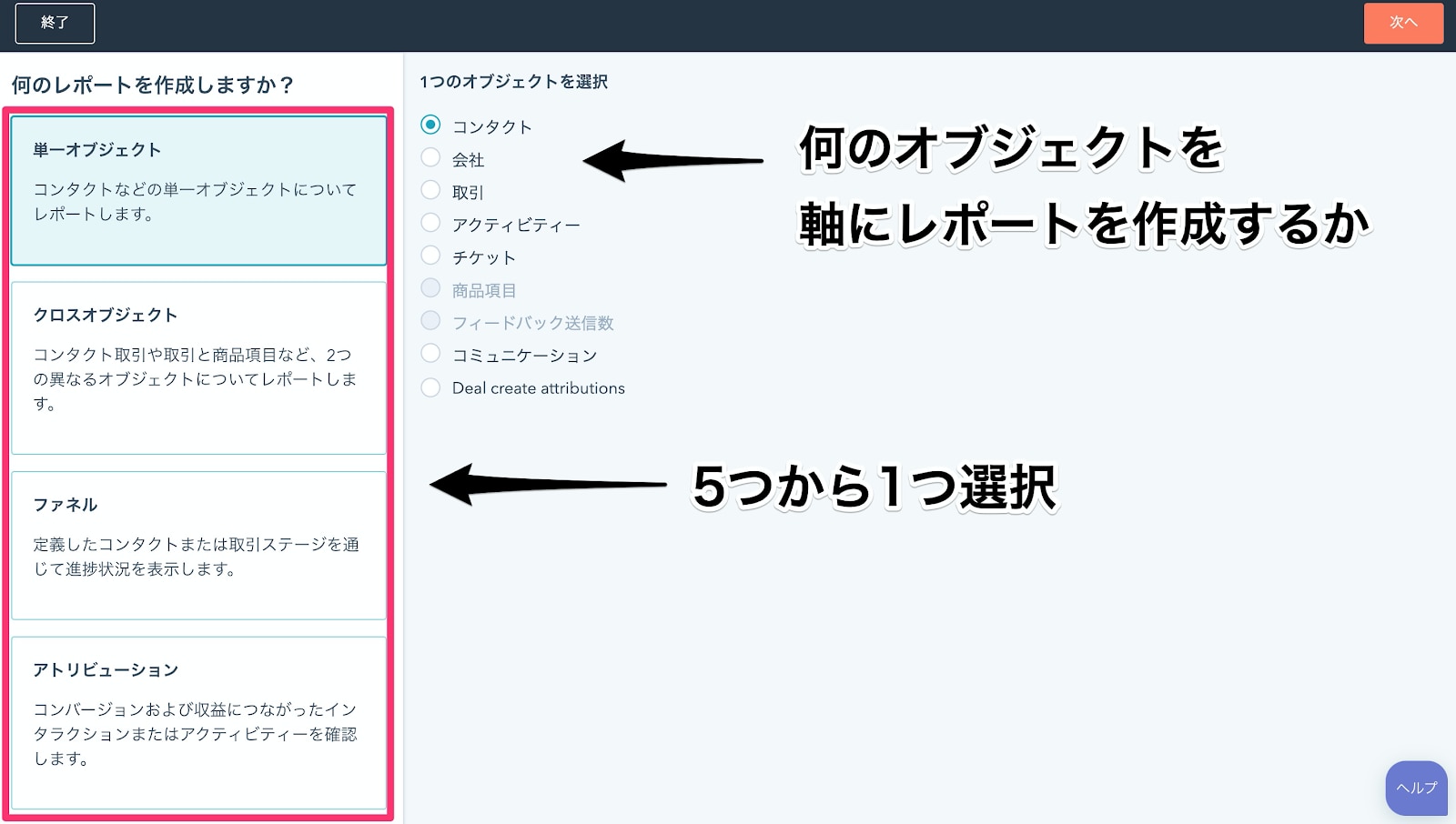

ゼロからレポートを作りたい時に利用する、カスタムレポート機能

ゼロからレポートを作りたい時はカスタムレポート機能を利用しましょう。慣れるまでは、少々理解が難しいので重要事項をお伝えします。

カスタムレポート機能において、重要なポイントは下記です。

- 何のレポートを作成するか

- オブジェクトは何か

- 何のプロパティーを選択するか

- フィルター機能

- ダッシュボード機能

はじめに、「何のレポートを作成するか」を選択しましょう。よく利用するのは単一オブジェクトです。この内、一つを選択すると、右側に詳細が表示されます。

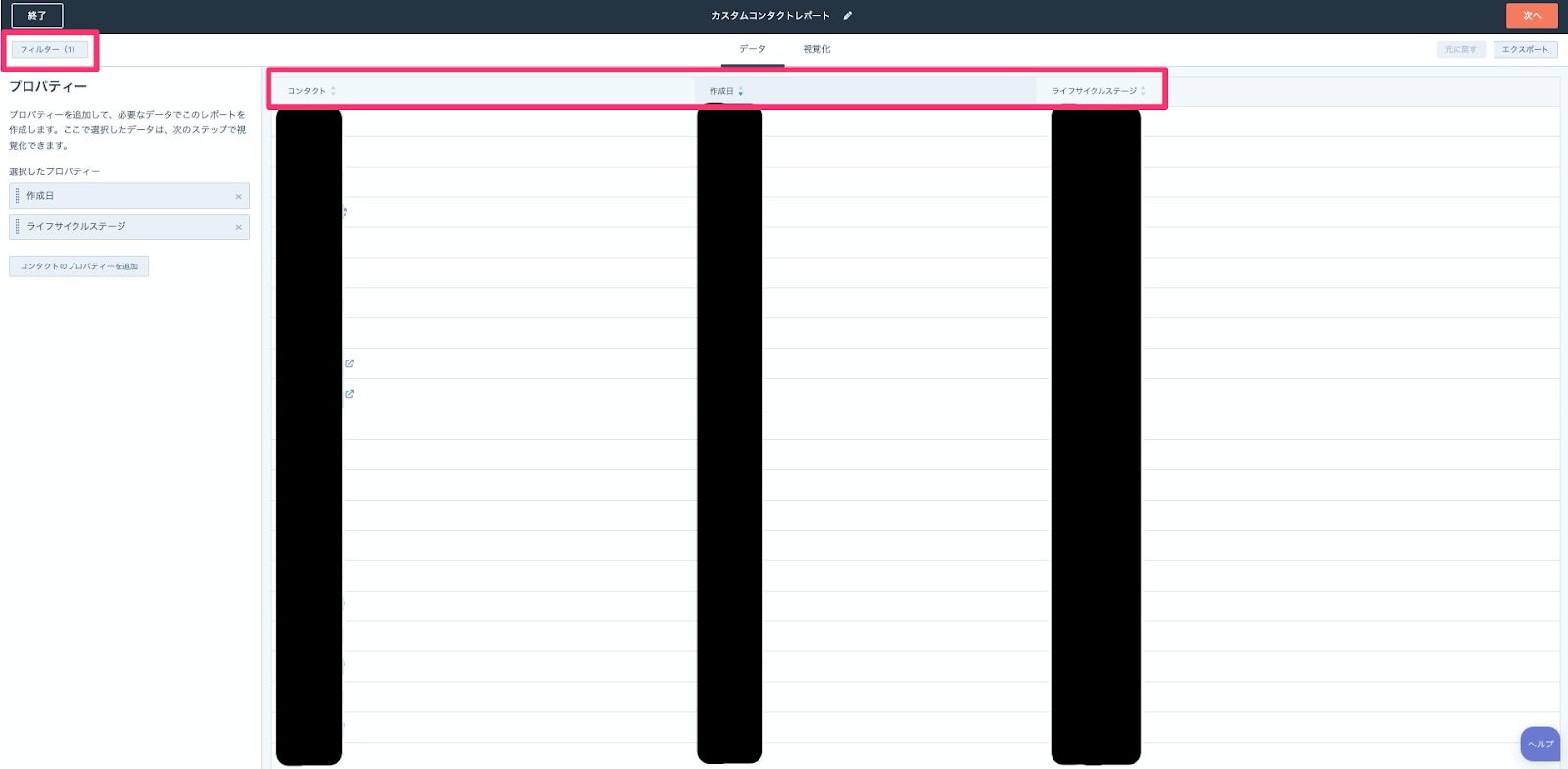

たとえば単一オブジェクトから「コンタクト」を選択すると、下記のような画面が表示されます。

画面左側にある「選択したプロパティー」次第で、レポートに表示する値が決定されます。

新規追加/選択解除も可能ですが、コンタクトプロパティーに限定されることにご注意ください。先ほど「単一オブジェクト」および「コンタクト」を選択しているため、会社プロパティーや取引プロパティーを選択できません。

また、画面左上側にある「フィルター」が重要です。レポートにおいて、何を母数にするかが決定されます。例えば、期間を一定期間に絞ったり、どのページ経由のコンタクトか絞ったりできます。

プロパティーとフィルターの設定完了後、チャートタイプの選択と表示内容を選択すると、データが表示されます。レポートが完成したら保存して、ダッシュボードに追加するか否かを選択しましょう。HubSpotにおけるダッシュボードとは、特定のレポートを集めたレポート群です。マーケティングダッシュボードや、セールスダッシュボードなど、自社にとって管理しやすいダッシュボードを作成しましょう。

ちなみに、HubSpotにはレポートライブラリ機能があり、デフォルトのレポートが140種類(2020年12月時点)用意されているので、それらを活用するのも良いでしょう。

【運用フェーズ】HubSpotの運用を安定化させるために

ここからは、Hupspotの運用を安定化させるために、行うべきことについてまとめます。

まず運用フェーズに入る際に意識しておくことは、「HubSpot未経験者には使い方が伝わらない」前提で進めるということです。

Hupspot導入から実装フェーズまでは担当者が最低1名でもできますが、運用フェーズになると営業など複数の人が関わることになります。理解度は人によって違いますので、一つひとつ丁寧に伝えていくことが重要です。結果として運用が安定化するまでのスピードは早まるでしょう。

本プロジェクトにおいてHubSpotを関係者に活用してもらうために行ったことは3つです。

- スモールスタートで始める

- HubSpotの使い方動画を録画・共有

- HubSpotの使い方を関係者にレクチャー

それぞれ解説していきます。

まずはスモールスタートで始める

前提として、これまではformrunとGoogleスプレッドシート、配配メール、Slackを活用して、問い合わせ管理や商談管理、メール配信を実行していました。そこからHubSpotに移行するためには、どうしても業務フローは変わらざるを得ません。

ただ、大幅な業務フローの変化に現場が混乱しないよう、まずはスモールスタートを意識しました。

たとえばリードスコアリングの機能は導入当初から現在まで使っていません。絶対に必要な優先度の高いものを実装・運用できるようにし、「あれば良い」ものは後から対応するようにしました。「あれば良い」ものを盛り込むと、実装に時間もかかりますし、運用を始めた際にも関係者への負荷も大きくなります。実装できても運用に乗らなければ意味がないでしょう。

まずは関係者にHubSpotの運用に慣れてもらい、運用が落ち着いてから「あれば良い」ものを追加する進め方にしました。

HubSpotの導入支援担当からも「最初はスコアリングを使わず受注データが一定溜まってから、スコアリングを使う方が効果的」とアドバイスをいただきました。

ただし、後から追加するのが難しい類のものもあるため、その見極めは注意しましょう。

HubSpotであればワークフローに便利な機能があるため、ある程度担保できます。

例)「サービス資料請求フォーム」を通過したら、「初回リードソース」を「サービス資料請求」にするというワークフローの場合

このワークフローを有効にする際、対象を「過去に本ワークフローの条件を満たすものにも適用する」あるいは「本ワークフローを有効にした後に限り適用する」と選ぶことができます。ここで前者を選べば、後からデータを追加することも可能です。

HubSpotのワークフロー設定画面における、「はい、現時点でトリガー条件に合致する既存のコンタクトを登録します」が前者です。

HubSpotの使い方動画を録画・共有

無料でPC画面の録画ができる「Loom」という便利なサービスがあります。本プロジェクトでは、Loomを活用しHubSpotの画面を映しながら、使い方を解説する動画を録画し、関係者がいつでも閲覧できるようにしました。

同じことを何度も説明する手間を省いたり、実装責任者以外でも実装できるようにしたりすることで、スピード感を上げる目的です。

ただし、「責任者の知らぬ間に、命名方法が適当なフォームができて煩雑になる」といったケースも起こりえるため、ユーザー権限の設定やルール面の整備は注意が必要でしょう。

参考までに、実際にLoomで録画した解説動画の具体例を紹介します。

◾️ スプレッドシートに整理する場合の具体例

No. | カテゴリー | 解説動画の概要 | URL |

1 | フォーム作成 | フォームの複製、オプションの詳細設定方法 | LoomのURL |

2 | フォーム作成 | フォーム送信完了後のサンクスメールの作成 およびワークフローの設定方法 | 以下割愛 |

3 | フォーム作成 | フォーム送信完了後にSlackへ通知 されるようにワークフローを設定する方法 | |

4 | フォーム作成 | 新規フォーム作成時、コンタクトプロパティーの 初回リードソースに選択肢を追加する方法 | |

5 | プロパティー作成 | プロパティの作成とレコードの設定方法 | |

6 | インポート | インポートの方法 | |

7 | インポート | インポート時におけるエラーファイルが 文字化けした場合の解決方法 | |

8 | ワークフロー | ワークフローの解説(基本) | |

9 | ワークフロー | ワークフローの解説(応用) ※if/then分岐の説明 | |

10 | ワークフロー | それぞれのワークフロー作成、意図の説明 | |

11 | ワークフロー | 「失注した案件へのフォローをしたい」を ワークフローで実現する方法 | |

12 | 取引 | 取引の作成運用ルール | |

13 | 取引 | 紹介経由のお客様をコンタクト、 および取引に登録する方法 | |

14 | リスト | リスト作成の方法 | |

15 | Eメール | Eメール(通常送信)の作成方法 | |

16 | Eメール | ステップメールの作成方法 | |

17 | Eメール | メルマガ配信したものから、 未開封リストへ絞って再アプローチする方法 | |

18 | 分析 | ページごとにCV数、PV数を確認する方法 | |

19 | レポート | レポートの作成方法 | |

20 | レポート | 現在週次で見ているダッシュボード作成の意図 |

上図で「それぞれのワークフロー作成、意図の説明」を作成した理由は、退職者が出た際に、意味や目的が不明瞭になる状況を防ぐためです。

仮に複雑なワークフローを作ってしまった場合、実装者以外には伝わらない恐れもあります。Loomで説明すれば、テキスト説明より理解も早く、作成の意図も伝わりやすいでしょう。

HubSpotの使い方を関係者にレクチャー

営業や広報など、HubSpotの運用に関わる方々にレクチャーを実施しました。コンタクトプロパティーと取引プロパティーにおいて、商談後に営業に実施いただきたいことを説明するためです。

未確定事項は、レクチャーの打ち合わせ中に決めるようにしました。

関係者全員が参加する打ち合わせでは、メール配信の細かい設定方法は担当者向けに別途レクチャーの打ち合わせを行うなど、適宜判断ください。

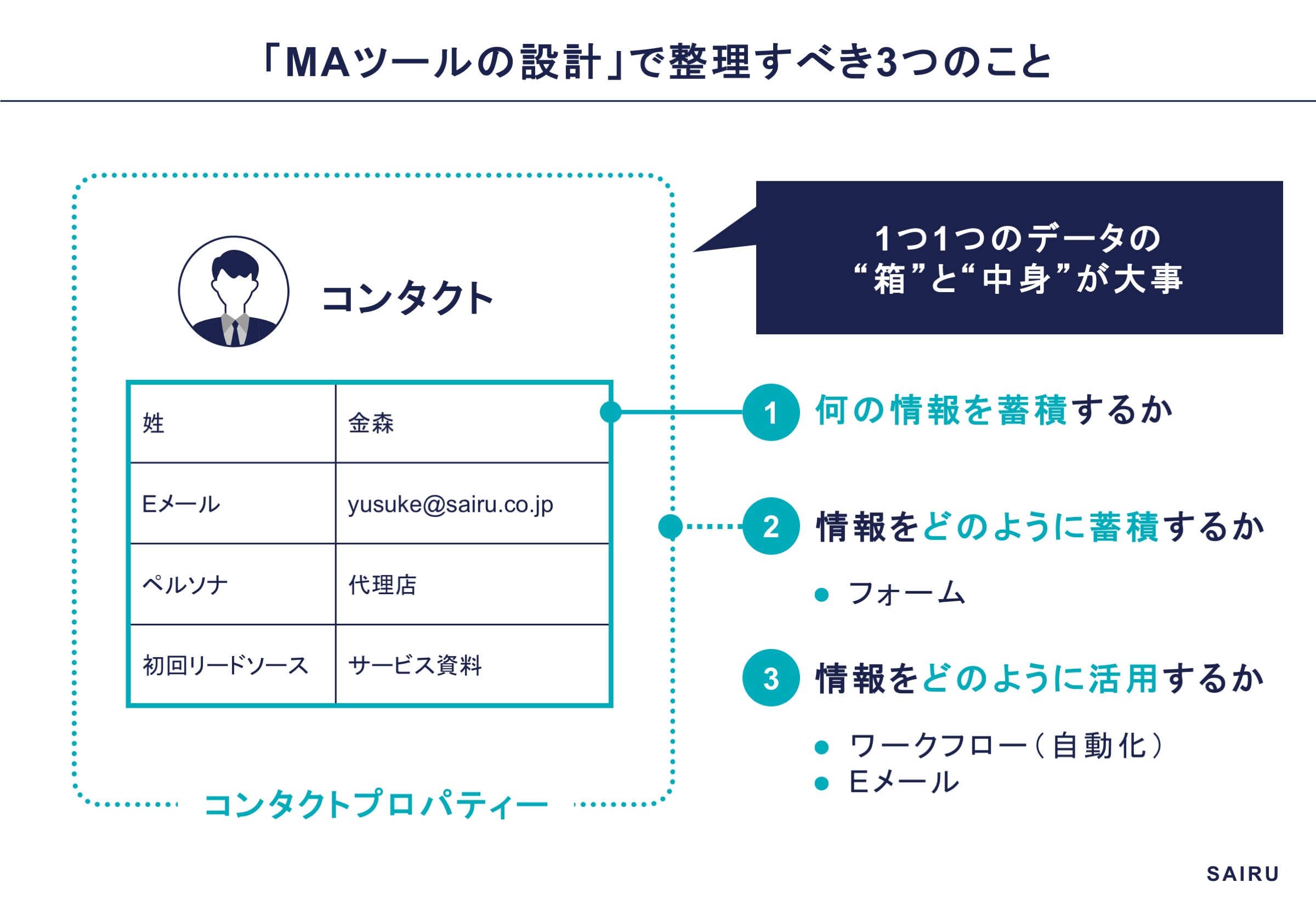

~そもそもMAツールの設計とは何か~

「MAツールは設計が大事」とよく言われます。しかし「設計と言われても正直よくわからない」という方も多いのではないでしょうか。本章ではそうした疑問を解決するために、MAツールの設計とは何なのか、解説していきます。

「MAツールの設計」とは突き詰めると次の3点を整理することだと考えています。

① 何の情報を蓄積するか

② 情報をどのように蓄積するか

③ 情報をどのように活用するか

短期的には①「何の情報を蓄積するか」、②「情報をどのように蓄積するか」が重要ですが、ゴールはあくまで③の「情報をどのように活用するか」です。そもそも情報を蓄積できていなければ、MAツールで取り組みたい施策は実現できません。

ありがちなのは、③の視点が抜けたまま、なんとなく情報を蓄積していくことです。

情報を蓄積してから、何の施策に取り組むのかを考えるのではなく、逆の思考。つまり何の施策に取り組むかを考えてから、何の情報を蓄積するか考えるという順番がおすすめです。

また、考える際には次のような視点も必要です。併せてチェックしておきましょう。

- その情報は本当に必要か?何をするために必要か?

- その情報は誰が入力するのか?ワークフローによる自動入力か、インサイドセールスやフィールドセールスによる手動入力か?

① 何の情報を蓄積するか

MAツールはCRM・SFAと連携してこそ、本領を発揮する

次に、CRMやSFAとMAツールとの関係性を抑えておきましょう。MAツールは、CRMやSFAがセットになることで本領を発揮できると考えています。

前述したように、MAツールで何か施策をするためには、情報が蓄積されていることが土台になります。そのため、利用予定のMAツールが、普段使っているCRMやSFAと連携できるかどうかが重要です。

これからMAツールを選定する場合は、お使いのCRMやSFAと連携できるかどうかは必ずチェックしましょう。現在、ExcelやGoogleスプレッドシートなどで顧客管理している場合はHubSpotがおすすめです。CRMの機能を無料で活用でき、かつ使いやすいです。

MAツール自体に、情報を蓄積できる「箱」はありますが、重要なことはその「箱」に最新情報が蓄積される仕組みができているか、そして「箱」に蓄積された情報を使うかどうかです。単体でMAツールを導入しても意味がないわけではありませんが、蓄積した後で結局使わないデータは無駄になってしまう可能性があります。

CRMやSFAに蓄積される情報に不足があれば、MAツールでやりたい施策ができるよう、CRMやSFAの項目を調整し、必要な情報が蓄積されるように仕組み作りをする。そのような関係性が最も効果的だと考えます。

HubSpotにおける「MAツールの設計」

ここからは、HubSpotの場合における「MAツールの設計」について具体的に解説します。

まず①「何の情報を蓄積するか」。HubSpotの場合は、コンタクトプロパティーの項目設計が肝になります。

項目とは、情報を蓄積する「箱」です。箱のデータ入力フォーマットは自由記述や選択式、日付入力など様々です。HubSpotが用意しているデフォルトの「箱」もありますし、任意で「箱」を追加することもできます。

なぜ、情報を溜める「箱」の設計が重要か。それは、MAツールでやりたい施策、例えばEメール配信やレポート、ワークフローは、基本的には「箱」に蓄積された情報が土台となるからです。※例外もあり

例)大企業に絞り、毎月無料相談会を案内するメールを配信したい場合

手順は次のとおりです。①コンタクトに「会社規模」という箱を用意し、入力フォーマットは選択式にする

②選択肢は3つにする(従業員1,000名以上、従業員100名以上1,000名未満、従業員100名未満)

③情報の蓄積方法を選択。コンタクトがフォームを入力する際に選択してもらい、自動的に情報が蓄積されるようにするか。あるいは、営業がコンタクトからヒアリングして手動入力するかこれで100名分のコンタクトの「会社規模」の情報を蓄積できたとしましょう。100名のうち、「従業員1,000名以上」の情報が蓄積されたのは50名だったとします。

④コンタクトプロパティーの「会社規模」において「従業員1,000名以上」の条件を満たす人を抽出してリストを作成する

⑤作成したリストに対してEメールを送信するこれで上記施策を実現できます。

コンタクトだけではなく、会社や取引においても考え方は同じで、異なる点は「対象」です。コンタクトはHubSpotに登録されている「人」の情報、会社は「会社」の情報、取引は主に「商談の情報」です。蓄積すべき情報は重なる部分もありますが、異なる部分もあります。

ここで、「項目数は多い方が良いのか?」「どのような項目を用意すべきか?」という疑問が出てくると思いますが、コンタクトプロパティーの項目数自体は問題ではありません。

重要なのはやりたい施策に必要かどうかです。また手動入力すべき項目数はなるべく最小限に抑えると良いでしょう。

また項目の中身ですが、どんな項目を用意すべきなのかは、企業によって変わってきます。

Shirofune様の事例では、例えばコンタクトに「利用状況」の項目を用意しました。特定の利用状況を満たすコンタクトを抽出してEメールを配信したり、特定の利用状況を満たすコンタクトの初回参照ページを分析したりすることで、CVに貢献するページを特定できます。

項目設計の5つのポイント

項目設計で注意するポイントは5つあります。コンタクトだけでなく、会社や取引プロパティーにおいても基本的に同じです。

項目設計の5つのポイント

①施策や効果測定に使わない項目は極力なくす

②営業担当が手動入力する項目を極力減らす

③ワークフローを活用することで、手動入力を極力減らす

④自由記述式の入力を極力減らす

⑤実装担当者以外が見たときにでも、いつ誰がどうすればよいか分かるように

① 施策や効果測定に使わない項目は極力なくす

HubSpotではデフォルトで、表示されている項目があります。項目数が多すぎると見にくいので、施策や効果測定に使わない無駄な項目は極力「ビューから削除」しましょう。項目を新規で追加した後に不要になった場合も、「ビューから削除」をすればデータ自体を消すことなく、後で復活させることも可能です。

② 営業担当が手動入力する項目を極力減らす

営業担当が手動入力すべき項目数は極力減らしましょう。特に、情報蓄積の意義が腹落ちしていない営業パーソンは、入力をしない可能性もあります。まずは入力自体に慣れてもらい、少しずつ項目数を増やしても良いでしょう。

「CRMやSFAに情報が入力されない」という問題はよく耳にしますが、項目設計の段階から工夫することで回避できることもあります。MAツールを設計する立場の人は、「そもそも営業担当は忙しい。面倒なことはやりたくない」という前提に立った上で、少しでも入力してもらうために工夫しましょう。

③ ワークフローを活用することで、手動入力を極力減らす

項目によってはワークフローを活用すれば、自動入力できるものがあります。

例)

どの資料を初回接点として新規コンタクトが作成されているかを把握したい場合やることは次のとおりです。

・資料ごとにフォームを作成しておく

・コンタクトプロパティーに「初回リードソース」という項目を選択式で新規作成。選択肢の中身は各資料の名前に。(ex.サービス資料請求)

・例えば、サービス資料請求フォームを通過したら、「初回リードソース」に「サービス資料請求」と自動入力されるようにワークフローを作成

・サービス資料だけでなく、他の資料にも同様に横展開またこれを活用し、次のような取り組みもワークフローで設定可能です。

・「初回リードソース」に「サービス資料請求」や「お問い合わせ」が設定されたら、「リード種別」を「ホットリード」にする

・「リード種別」が「ホットリード」になったら、その日付を「ホットリードになった日付」として自動登録。「ホットリードになった日付」が直近1週間のコンタクトを抽出して、インサイドセールス担当が架電して商談を打診

④ 自由記述式の入力を極力減らす

自由記述式を極力減らした方が良い理由は、データとして使いづらいためです。例えば、コンタクトごとに「マーケティング予算」という情報を蓄積したい場合、自由記述式にしていると、入力担当ごとに情報がバラつく恐れがあります。このケースの場合、選択式がおすすめです。

例)

Aさんは「100万円以上300万円未満」と記入

Bさんは「200万円〜300万円」と記入仮に「マーケティング予算」規模ごとに、新規コンタクトが月間何件発生しているかレポートを作成したい場合は、この記入では判断できません。そこで、次のように選択式にすることで、属人性の排除と入力の負担を軽減できます。

・マーケティング予算

- 月間100万円未満

- 月間100万円以上1,000万円未満

- 月間1,000万円以上データを蓄積できれば、「マーケティング予算」の特定条件を満たすコンタクトに絞ってメール配信をするといった施策も実現できます。

基本的には「この項目は選択式入力にできないか?」と考えるのがおすすめです。ただし、定性情報をメモしたい場合は、自由記述式をうまく活用しましょう。

⑤いつ誰がどうすればよいか分かるようにする

実装した本人は気付きにくいですが、インサイドセールス・フィールドセールスなど運用に関わるメンバーに伝わりづらいこともあります。例えば「金額と書いてあるが、ツール利用料なのか?それとも顧客のマーケティング予算なのか?」などの判断がつきにくい場合です。

ここは運用フェーズの時に、つまずきやすいポイントでもあります。

項目は「いつ、誰が、どうすればよいか」明確に判断がつくようにしましょう。ポイントは3つです。

「いつ、だれが、どうすればよいか」わかりやすい項目設定のポイント

・HubSpotに実装する前にスプレッドシートで、運用に関わるメンバーに各項目の意味などを説明

・運用に関わるメンバーから適宜フィードバックをもらい調整、その後に合意形成をとる

・忘れてもいつでも振り返りできるよう、運用ルールを明確に記載した資料を用意

「いつ、だれが、どうすればよいか」わかりやすい項目設定のポイント

- HubSpotに実装する前にスプレッドシートで、運用に関わるメンバーに各項目の意味などを説明

- 運用に関わるメンバーから適宜フィードバックをもらい調整、その後に合意形成をとる

- 忘れてもいつでも振り返りできるよう、運用ルールを明確に記載した資料を用意

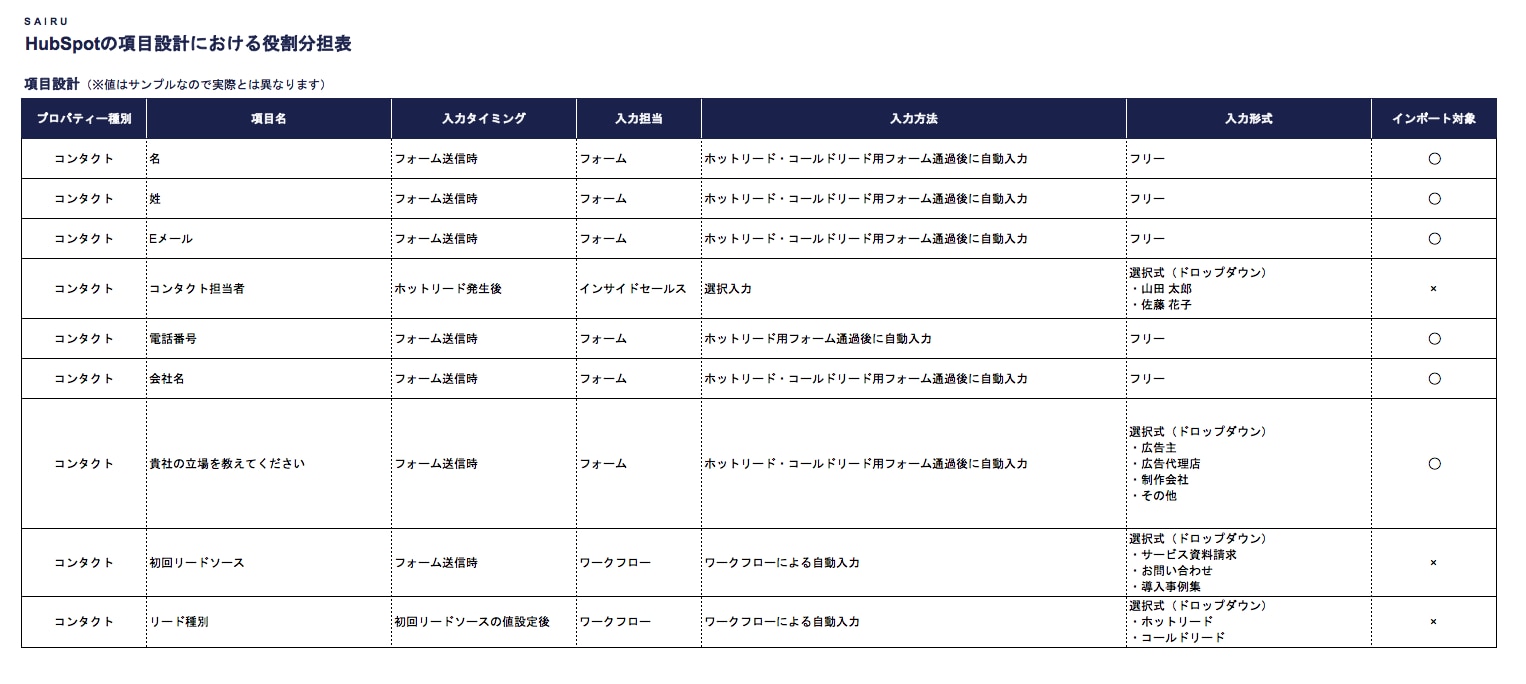

◾️ スプレッドシートに整理する場合の具体例

項目名 | 入力タイミング | 入力担当 | 入力 方法 | 選択肢 | 蓄積・ 活用目的 |

名 | フォーム送信時 | フォーム | 自動 入力 | なし | 基本情報 |

姓 | フォーム送信時 | フォーム | 自動 入力 | なし | 基本情報 |

Eメール | フォーム送信時 | フォーム | 選択 入力 | なし | 基本情報 |

コンタクト 担当者 | 新規コンタクト 発生時 | インサイド セールス | 選択 入力 | ・山田 太郎 ・佐藤 花子 | 商談管理 |

リード ステータス | ・新規コンタク ト発生時 ・商談打診時 ・商談終了時 | ・インサイド セールス ・フィールド セールス | 選択 入力 | ・リード ・未接続 ・対応中 ・日程調整 ・商談獲得 ・ナーチャリン グ ・Dead ・商談進行中 ・失注 | 商談管理 |

利用状況 | フォーム送信時 | ワークフロー | 自動 入力 | ・無料トライアル 転換前 ・無料トライアル 中 ・有料利用中 | 利用状況に合 わせたアプロ ーチ |

② 情報をどのように蓄積するか

続いて、②の「情報をどのように蓄積するか」について解説します。各種プロパティーへ情報を蓄積する主な方法は6つです。

【情報を蓄積する6つのポイント】

・手動入力

・HubSpotによる自動入力

・フォーム通過による自動入力

・インポートによる自動入力

・ワークフローによる自動入力

・APIを活用した自動入力(※技術的知見が必要です)上記方法を用いて、蓄積したい情報をどのように蓄積するか役割分担を決めましょう。

前提としてShirofune様のプロジェクトにおいては、フォームを「ホットリード」と「コールドリード」用のフォームで大別しています。これまでの営業活動で判明した商談化率をもとに明確に定義し、それぞれで取得する情報に差をつけました。

- ホットリード

- サービス資料請求

- お問い合わせ

- 導入事例集

- コールドリード

- 各種お役立ち資料

企業によっては、そもそも全フォームで同じ情報を取得する場合もありますし、MQLやSQL用のフォームといった別の定義をすることもあると思います。適宜ご判断ください。

情報蓄積方法の役割分担

役割分担のイメージは、以下のとおりです。

- Aという項目はインサイドセールスが架電時にヒアリングし情報を取得

- Bという項目はホットリード用のフォームで取得しコンタクトに自動的に蓄積されるようにする

- Cという項目はHubSpotが自動的に取得・蓄積するから不要

本プロジェクトにおいて、実際に行った役割分担の表を添付致しますので、参考になさってください。※項目名や値はサンプルです。

※HubSpotの項目設計における役割分担表(Excel)

※個人情報入力なしでダウンロードできます

インポートの注意点

最後に、インポートの注意点を紹介します。

無事にインポートを完了させるためには、インポート対象のファイルの中身と、インポート先の受け皿が対応している必要があります。

例えば、コンタクトで蓄積している項目のひとつで「貴社の立場を教えてください」といったものがあるとします。入力形式はドロップダウンの選択式で、選択肢の中身は「広告主、広告代理店」だとしましょう。

その場合、次のようなファイルをインポートすると3行目のみエラーとなり、しっかりインポートができません。インポート先の受け皿が「広告主」か「広告代理店」しか受け付けることができないのに、「代理店」というデータが3行目に入っているためです。「代理店」ではなく、「広告代理店」とデータを書き換えて、再度インポートしましょう。

インポート可否 | メールアドレス | 貴社の立場を教えてください |

○ | sample@sample.com | 広告主 |

○ | sample_sample@sample.com | 広告代理店 |

× | example@sample.com | 代理店 |

簡略化した一例をご紹介しましたが、インポート時、エラーは一度は起こるものだと考えておいたほうがよいでしょう。これはファイルの項目や内容含め、蓄積してきたデータが“綺麗”な状態とは言えないからです。エラー原因を特定できない場合、まずは今回の例を参考に調査をしてみてください。

③ 情報をどのように活用するか

いよいよ、①と②の工程を経て、目的である③「情報をどのように活用するか」に進みます。①と②に大きな不備があると、当初思い描いていた施策は実現できません。

・MAツールで必ずやりたい施策を整理しておく

・MAツールで必ずやりたい施策を実現できるよう、蓄積する情報と蓄積方法をあらかじめ定義する

・当初想定していなかったが蓄積した情報をみて、新たな施策を起案する

とにかく「情報をどのように活用するか」を起点に、逆算して①、②の工程を取り組んでください。

以上、「MAツールの設計とは何で、どんなことをするか」を解説しました。

【まとめ】MAツールの実装に失敗しないために

MAツールの導入・実装は難易度が高いと言われていますが、本プロジェクトでは、HubSpot Marketing Hubの導入・実装に成功しました。成功要因はいくつかありますが2つ紹介します。

① HubSpotの導入支援担当の方が、MAツールに大変詳しかった

② マーケティング戦略/施策の全体像を理解している担当者がHubSpotの全体像を理解したうえで、導入から実装まで一人で推進した

個人の見解としては、MAツールの実装はなるべく分業はしないほうが良いと感じます。可能であれば、全体像を理解した一人が細部の実装まで責任をもって推進するのがおすすめです。

あるいは、“実装を含めた”全体像を理解する責任者を一人置き、そのディレクションのもと、それぞれが実装を推進すると良いでしょう。ポイントは実装方法まで理解している人を置くことです。MAツールの戦略設計まではできるものの、実装まで理解していない場合は実装フェーズで苦労します。

「一人で導入から実装まで推進するなんて、大変では?」と思われるかもしれません。実際、大変です。ではなぜ、一人が責任をもって推進することをおすすめするのか。それは、HubSpotがプロパティーやフォーム、ワークフローなどそれぞれが緻密につながっているためです。

「プロパティー“だけ”理解している。他はよく理解していない」といったように、それぞれが実装作業を担当していては、細かい点でズレが生まれやすいからです。細かいズレが複数生まれることで、本来やりたかった施策が実現できない恐れがあります。

正直に言って、MAツールは全体像を理解する難易度が高いのに加えて、実装にかかる工数も多い点が厄介です。多くの企業では、一人で導入・実装を推進するのは難しいでしょう。

本プロジェクトも弊社顧客のShirofune様や、同社のインサイドセールスを支援くださるパートナー企業様との協力があったからこそ、無事に実装できました。

私が強調したいことは、何人体制で推進しようが、MAツールのプロジェクトを成功させるためには責任者の熱意が必要ということです。

ラクスル株式会社 取締役CMOの田部氏が『たったひとりの「熱狂」が新しいサービスを生む」とおっしゃっていますが、それに近いと感じています。

HubSpotは大変優れたツールです。MAツールとして使う分にも、とても便利です。しかし、いくら良いツールと言えど、成果が出るよう上手く扱えなければ意味がありません。

本記事で紹介したことは私の経験談なので、自社の状況に合わせて適宜参考にしていただければ幸いです。

才流では成果が実証されたメソッドにもとづき、マーケティング戦略立案から施策実行まで支援しています。マーケティング活動で課題を感じている方はお気軽にご相談ください。⇒才流のサービス紹介資料を見る(無料)