外部へのテレアポ委託は、社内のリソースを最小限に抑えつつ、多くのリストにアプローチできる有効な手段です。ただし「委託先に任せればうまくいく」と考えていると、期待した成果を得られないことがあります。

そこで本記事では、テレアポの外部委託で失敗しないための進め方を、これまでの才流の取り組みやご支援経験をもとに解説します。もちろん現実的に「絶対に失敗しない」と言いきれる施策はありませんが、「失敗」の確率を少しでも下げるために、知っておくべき観点を盛り込んでいます。

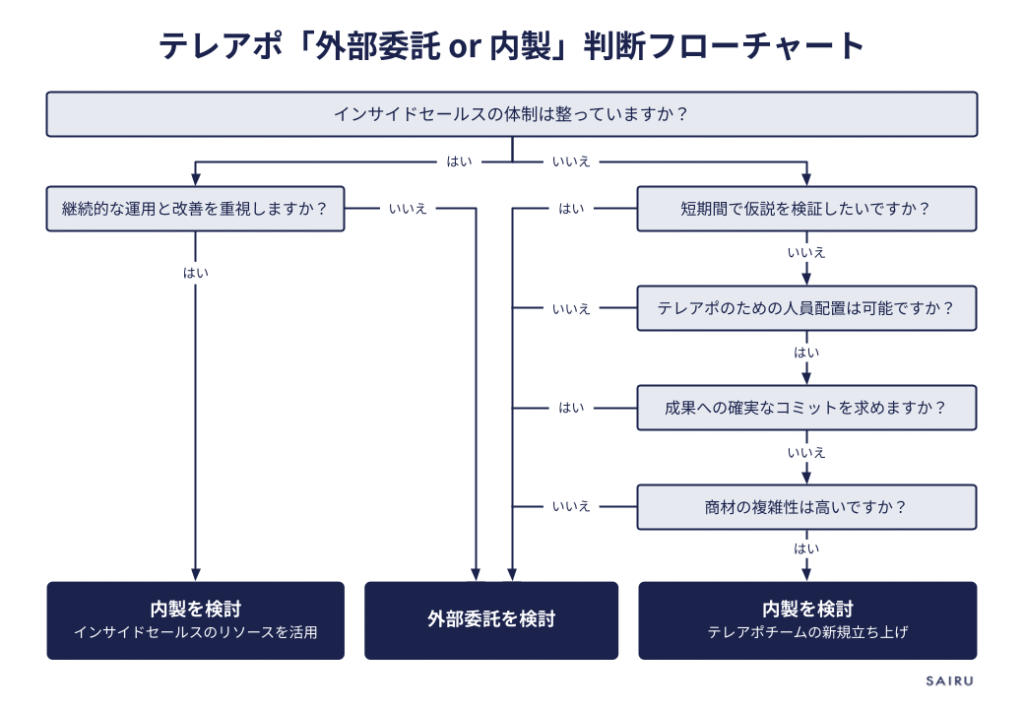

また、「外部に委託すべきか、内製すべきかわからない」といったご相談も多いことから、判断基準の目安となるフローチャートも掲載しています。自社に最適な方法を確認し、取り組んでみてください。

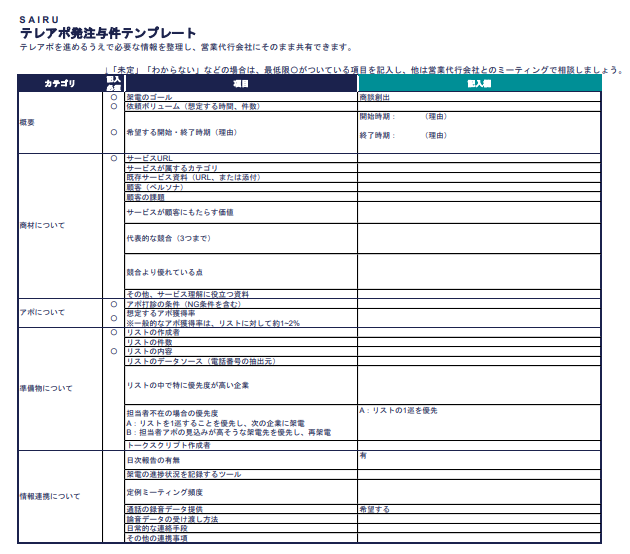

本記事からは、以下のテンプレートを無料でダウンロードできます。個人情報の入力は必要ありません。

・テレアポ発注与件テンプレート(Excel形式)をダウンロードする・【定例ミーティング用】定性情報報告テンプレート(ppt形式)をダウンロードする「外部委託 or 内製」の判断

テレアポ施策を始める際、「外部委託か、内製か」の判断に迷う方は多いようです。

外部委託をすれば、専門人材にスピード感を持って進めてもらえますが、まとまった費用がかかります。一方内製は、立ち上げや育成に時間がかかりますが、「テレアポノウハウを社内に蓄積したい」場合には向いています。どちらの方法で取り組むかの判断は、自社の現状と今後の方向性によります。

外部委託と内製の違い

| 外部委託 | 内製 | |

| 人的リソース | ・専門人材をすぐに活用可能 ・第三者による業務遂行のため、 一定の緊張感が保たれやすい | ・社内の営業・マーケ担当が対応 ・社内で育成や管理が必要になる |

| 費用 | ・月額契約や成果報酬型など、 一定の費用が発生する | ・かかるのは社員の人件費、 ツール費程度 ・外部委託と比べると低く抑えられる |

| 時間 | ・委託先の選定がすめば専門人材を活用 でき、実行スピードは早い ・要件定義や報告のやりとりは発生する | ・採用や育成が必要な場合もあり、 立ち上げに時間がかかる |

| ノウハウ | ・ノウハウは営業代行会社にある ・定例のレビューやログがないと、 自社に情報が残りにくい | ・ノウハウが社内に蓄積される |

上記の特徴をふまえ、判断の目安になるフローチャートを作成しましたのでご活用ください。

テレアポ外部委託の進め方4ステップ

ここからは、テレアポを外部に委託する際の最適な手順を解説していきます。ステップは4つです。

1.目的と評価指標を明確化する

2.営業代行会社を選定する

3.施策実行前の準備を行う

4.施策実行・運用する

ステップ3までは準備のプロセスですが、ここでしっかりと自社の状況や目的に応じた設計を行うことが重要です。実行・運用フェーズでは必ず振り返りを行い、改善を繰り返しながら施策の精度を高めましょう。

目的と指標を言語化する

最初に、以下3つの項目を言語化することから始めます。

- 目的

- 評価指標

- NG条件

目的を言語化する

まず、テレアポ施策で何を達成したいのか、目的を明確にします。目的に応じて、トークスクリプトやリストの方向性を変えていく必要があるためです。

テレアポの目的は主に、仮説検証、商談創出、認知向上の3つです。

「新商品に対する見込み顧客の反応を確認したい」「四半期中に30件の商談を創出したい」「業界内での自社サービスの認知度を高めたい」など、具体的に書き出してみましょう。

※関連記事:新規事業の仮説検証におけるテレアポ活用メソッド/進め方【トークスクリプト付き】

評価指標を決定する

次に、評価指標を決定します。

テレアポの評価指標で一般的なのは「アポイント数」です。ただ、1つの数値だけを見るのではなく、複数の数値を可視化しておくことで、プロセス全体のどこにボトルネックがあるかを把握することが重要です。具体的には以下の数値を計測し、各フェーズの通過率(次の工程に進んだ割合)を確認しましょう。

計測する数値

- コール数:電話をかけた回数。全体に対する行動量を示す重要な指標

- 担当者通電数:担当者と会話できた数。接続の質を示す指標。※受付でお断りとなり担当者と会話できないケースもあるため、コール数とは分けて記録する

- アポイント数:担当者と会話し、アポイントを獲得できた数。成果の一次指標として最も重要

- 資料送付数:検討段階に進んだ見込み客数を把握

NG条件を洗い出す

次に、コールのリストや商談打診先から除外する「NG条件」を洗い出します。

コールNGとして、企業規模や業種でターゲット外の企業、過去に断りの連絡があった企業などの条件を決めます。さらに、予算が合わない、導入検討の意識がないなど商談として成立しない条件も明確にしておくとよいでしょう。

NG条件の例

- 従業員数が500名未満の企業(大手企業をターゲットに想定している場合)

- 特定の業種(例:医療機関、学校法人など、自社サービスの適用が難しい業種)

- 意思決定権のない担当者レベル(決裁権を持つ部長職以上が対象の場合)

- スタートアップ創業1年未満(予算確保が難しい可能性が高い)

- 直近で競合サービスと長期契約を締結した企業

- 導入時期が1年以上先(具体的な検討フェーズに入っていない)

- 情報収集のみが目的で、導入意思が明確でない

- 過去に商談を実施したが、明確な理由で見送りとなった企業

- 自社で内製できるリソースが十分にある企業

ステップ1で決めた目的と評価指標、NG条件は、社内の関係者や委託先にも共有します。

※関連記事:【BtoB向け】ペルソナ作成のメソッド/進め方

営業代行会社を選定する

目的や指標、NG条件の言語化が終わったら、委託先の営業代行会社を選定します。

選定する際は、過去の実績だけでなく、柔軟性やコミュニケーションのしやすさなども見ておきたいポイントです。才流が営業代行会社と取り組んできた経験から、重視すべきポイントは大きく分けて3つあると考えています。

- 対応力

- 協働力

- 成果創出力

対応力

営業代行会社の対応力は、成果に大きな影響を与える要素です。

自社が提供するトークスクリプトをベースに、現場でのアレンジや実践的なトーク改善ができるかを確認しましょう。優秀な営業代行会社は、スクリプトどおりに話すだけでなく、相手の反応に応じて臨機応変に対応し、より自然で効果的なトークに調整できます。

さらに、対応範囲の柔軟性も重要です。リスト作成、トークスクリプト修正、レポート提供などの業務について、どこまで対応可能かを明確にしておきましょう。

ワンストップで対応できる会社のほうが、コミュニケーションコストを削減でき、一貫性のある施策運用が可能になります。

テレアポの目的が仮説検証の場合は、反応に応じてトークスクリプトを変更することもありえます。トークスクリプトの途中変更に対応してもらえるかについても、事前に確認しておきましょう。

協働力

施策の改善と成果向上のためには、適切な情報共有・コミュニケーションが不可欠です。まず、KPI報告・成果共有や改善提案のサイクルがどのように設計されているかを確認しましょう。

録音・ログやレポートを適切なタイミングで共有してもらえるか、ファイル形式やレポート形式が自社にとって扱いやすいものか、それらデータをもとに改善提案をしてくれるかなども重要です。

また、対応のスピードと丁寧さもポイントです。とくに、施策開始の直後は細かな調整が頻繁に発生するため、「すぐに返信をもらえる」「すぐに改善してもらえる」営業代行会社のほうが成果が出やすくなるでしょう。

成果創出力

成果創出力は、成果につなげるための経験やノウハウ、新しい環境への適応力などを総合的に評価します。

自社の事業領域における実績も重要ですが、新しい業界や商材に対する学習能力や適応力を同時に見ておきましょう。業界経験がなくても、クライアントの事業を深く理解し、効果的なアプローチを短期間で習得できる会社であれば、長期的には成果を出してくれるパートナーになりえるはずです。営業代行会社の顧客事例インタビューがあれば確認すると、具体的な支援内容が見えてきます。

営業代行会社の選定チェックリストをご用意しましたので、ご活用ください。単なる作業代行ではなく、戦略的なパートナーとして機能する会社を選ぶことが成功のカギとなります。

営業代行会社の選定チェックリスト

1. 対応力

□ 自社が求めるサービスに対応しているか

□ 追加業務への対応可否が明確か

□ トークスクリプトどおりではなく、相手に応じた自然な会話ができているか

□ トーク改善の提案・実践ができるか

□ 施策途中でのスクリプト修正に柔軟に対応できるか

□ 修正依頼から実装まで3日以内で対応可能か

2. 協働力

□ 録音データを提供可能か

□ 自社で扱いやすい形式でレポート提供可能か

□ 問い合わせに迅速(当日〜翌日)に対応できるか

□ 定期的な振り返りミーティングを実施可能か

□ データに基づいた改善提案ができるか

3. 成果創出力

□ 自社業界の経験があるか、または学習意欲が高いか

□ 新しい業界・商材への取り組み事例があるか

□ 成果が出ない場合の改善アプローチが明確か

また、営業代行会社が受託の可否を判断したり、見積もりを作成したりする際に必要な情報を以下のテンプレートにまとめていただくと、スムーズに進められます。社内の情報整理にもお役立てください。

テレアポ発注与件テンプレート(Excel形式)をダウンロードする委託先を分散するリスク回避法

営業代行会社を選定するポイントをお伝えしてきましたが、取り組んでみないと良し悪しを見極めきれない場合もあるでしょう。そこで、営業代行会社のスキル不足やコミュニケーションの問題などにより施策がストップしてしまうリスクを回避するため、委託先を複数に分散するという方法も補足しておきます。

とくに、1,000件以上のリスト件数がある、テレアポ期間が1か月を超えるなど大きなプロジェクトの場合は、委託先の分散を推奨します。

委託先の分散は、施策ストップのリスク回避以外にも、各社の得意・不得意、成果指標やログ内容、対応姿勢や改善力などを比較検証できるというメリットもあります。運用で気をつけたいのは、「評価指標がそれぞれ違う」という事態を防ぐことです。

たとえば「アポイント数」と一言で言っても、担当者と会話したものを指すのか、受付で承諾を得ただけなのか、商談を獲得できたものなのか、会社によって定義が異なる場合があります。すり合わせを丁寧に行うことが重要です。

施策実行前の準備を行う

営業代行会社との契約が決まったら、施策を実行するまでに以下5つを準備し、営業代行会社に共有します。

- KPI

- トークスクリプト・FAQ

- コールリスト

- コール結果記録シート

- 情報共有ルール

運用フェーズで混乱や施策精度の低下を招かないためにも、ここは怠らずに取り組みましょう。

KPI

ステップ1で設定した目的から逆算し、量(コール数・アポイント数)と質(商談化率)の指標について合意形成を行います。営業代行会社は、当然ながら社内の人に比べて商材理解に時間がかかります。内製の場合よりも初期の指標が低くなる傾向がありますので、コール開始日から3日程度は、通電率やアポイント率が安定しにくいことに留意が必要です。

KPIの目安 ※リストや商材によって幅があります。

コール数:1人あたり1日100件程度

通電率(コール数全体のうち、担当者と話せた割合):20〜30%

アポイント率(コール数全体のうち、アポイントを取得できた割合):1〜5%

総合受付の電話番号で取次が発生する場合は、受付突破率(コール数全体のうち受付担当者と話せた割合)などの途中指標を設定することもあります。

KPIはオペレーターの稼働時間や体制・システムにも依存するため、営業代行会社と相談のうえ決定しましょう。

トークスクリプト・FAQ

トークスクリプトは、仮説や訴求ポイントに応じて複数用意できるとベターです。FAQは、よく聞かれる質問を事前にリスト化し、最適な回答を明記しておきましょう。

営業代行会社の担当者は、サービスの内容を最初からくわしく理解できているわけではありません。そこで、説明する側もされる側も、誰が聞いても理解できるように、端的に、イメージしやすい言葉でサービス説明することが肝になります。

以下の記事から、トークスクリプトのテンプレートがダウンロードできますので、カスタマイズしてご活用ください。

コールリストの作成

次に、コール先の企業リストを作成します。

リストには、対象業種や役職条件に応じて絞り込み、企業名、部署名、担当者名(わかる場合)、電話番号、業種、従業員数、売上規模などの情報を記載しましょう。

才流コンサルタントの実践アドバイス

過去にご支援した企業では、コールする直前にリストの件数が大幅に減ってしまったことがありました。営業部門から「既存顧客へのコールはNG」と言われてしまったからです。リスト作成時に、営業部門に意図を説明し、顧客リストの確認、アプローチ方法の相談などをしておけると手戻りが少なく済みます。

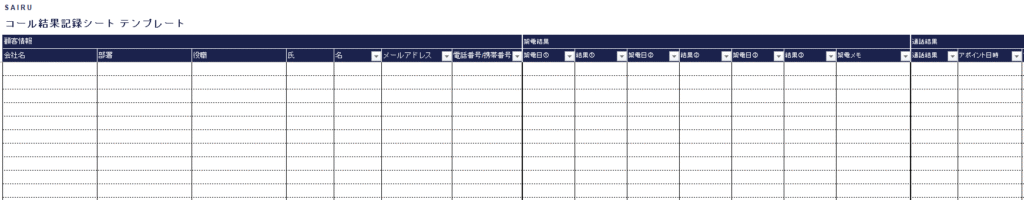

コール結果記録シートの作成

コール状況を反映する「コール結果記録シート」を作成し、営業代行会社と共有します。進捗確認や成果分析がリアルタイムで行えるため、トラブルの早期発見・対応も可能になります。

「コール結果記録シート」のテンプレートは、以下の記事よりダウンロードいただけます。

※関連記事:ウェビナーリードへのフォロー/アプローチ方法テンプレート

情報共有ルールの作成

定例会議を設定し、確認する内容やフォーマットを決めておきます。日次報告、週次振り返り、月次総括など、どのタイミングでどのような情報を共有するかを明確にし、関係者全員が同じ認識を持てるようにしておきましょう。

施策実行・運用

いよいよテレアポ施策を実行するフェーズです。このステップでは「初週で型を確立し、継続的に改善する」ことを目指します。

運用体制の確立

スタート初日から翌日にかけては、想定外の質問やシステムの不具合など、対応すべきことが多く発生します。とくにコール開始から10時間は、トークやオペレーションの改善に集中しましょう。

社内の体制や業務スケジュールにも余裕を持っておくことを推奨します。

才流コンサルタントの実践アドバイス

「営業代行会社が入れば成果が出る」と丸投げする姿勢ではなく、パートナーとしてしっかりサポートすることが重要です。初期にしっかり型を身に付けていただくと、その後の実行もスムーズになり、成果が出やすくなります。必要に応じて短時間のミーティングを開き、担当者の疑問に答えたり、トークを切り替えたりなどの対策を迅速に行ってください。「アポが取れる型」を初週で確立することを意識しましょう。

継続的な改善サイクルの設計

運用フェーズでは、以下3つのデータソースを活用して検証と改善を繰り返します。

- コール結果記録シート:数値で進捗と成果を把握

- 通話の録音データ:数字では見えない具体的な改善点を発見

- 営業担当者のフィードバック:アポイント後の商談品質を評価

ただ「通電率が悪い」「アポイント数が少ない」ではなく、以下のように分解して整理すると、具体的な改善点が見つけやすくなります。

| 課題 | 確認方法 | 改善アクション |

| 担当者に取り次いでもらえない | 通話録音を確認 | 受付突破トークの見直し 取次依頼の言い回しを変更 |

| 取り次いでもらえたが トークがスムーズにできない | 通話録音を確認 | トークスクリプトの修正 FAQ・想定問答の追加 |

| トークはできたが必要性を 感じてもらえない | 訴求内容と反応を分析 | ターゲット・訴求ポイントの見直し 事例の追加や説明範囲の絞り込み |

| アポイントは取れるが 商談にならない | 営業担当者にヒアリング | アポイント取得基準の見直し 目的を初回接点創出に切り替え |

通話の録音データを確認する際は、とくに「サービスの説明」を重点的にチェックしましょう。誰が聞いてもイメージしやすい言葉で、端的に説明できているかが重要です。

才流コンサルタントの実践アドバイス

提供範囲が広いサービスでは、「なんでもできます」というサービス説明をしても、「漠然としすぎていてピンとこない」という人が多いものです。実際の案件でも、上記が原因でなかなかアポイントを取れないことがありました。「誰の、どんな課題を解決するのか」を短時間で理解してもらうために、トークスクリプトに入れる情報を絞って1点突破を狙うのがよいでしょう。また、絞った訴求ポイントにあわせた事例も一緒に提示できるとベストです。

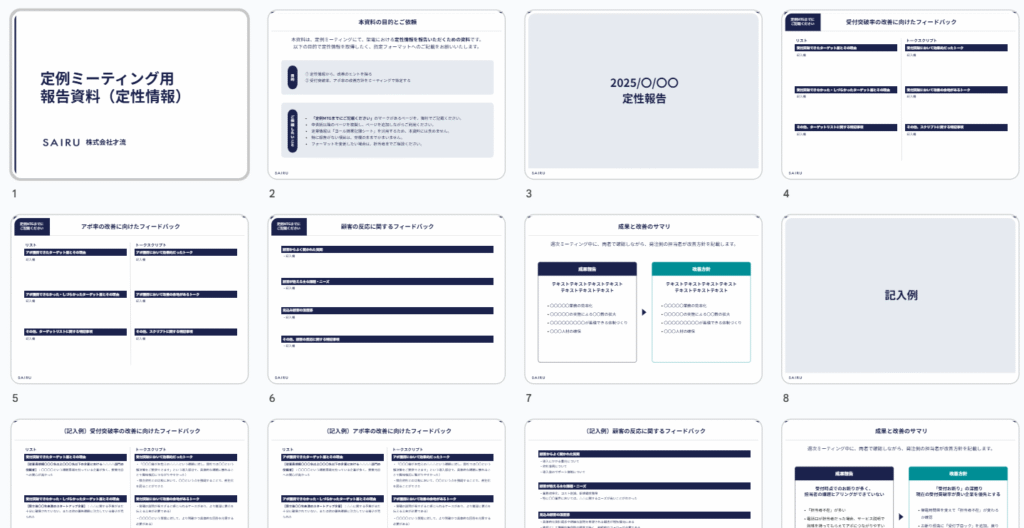

定例ミーティングの開催

営業代行会社との定例ミーティングでは、事前に情報を整理してもらうことで、改善に向けた議論に集中できます。週次ミーティングで確認すべき内容は、以下のとおりです。

定量情報

- コール数

- 通電率

- アポイント率

定性情報

- 受付突破率改善に向けたフィードバック

- アポ率の改善に向けたフィードバック

- 顧客の反応に関するフィードバック(録音レビューでの気づき共有)

- 翌週の改善方針の確認

定性情報の報告には、以下のテンプレートをご活用ください。営業代行会社にミーティングまでに記載してもらい、ミーティングで振り返りをおこなったうえで、次週の改善方針を記載します。

【定例ミーティング用】定性情報報告テンプレート(ppt形式)をダウンロードする

定例のタイミングや確認内容を事前に決めておき、関係者全員が同じ認識を持って臨むことが大切です。

【参考】テレアポ外部委託の代表的な課金形態

テレアポを外部委託する際は、委託費用の構造を理解しておくとスムーズです。費用が何に対して発生するのかを把握していないと、想定より高額になったり、成果とのバランスが取れなくなるリスクもあります。

以下に、テレアポの外部委託でよく見られる課金形態を整理しましたので参考にしてください。

| 課金形態 | 課金対象 | 特徴 | メリット | デメリット | 相場 |

| コール課金型 | 実際にかけたコール数 | コール1件ごとに課金 | 件数に応じた支払いで コントロールしやすい | 成果が出なくても 費用が発生する | 400~600円程度/件 |

| 時間単位課金型 | 稼働時間 (例:100時間分の対応など) | 実稼働時間に応じて費用が発生 | 一定の業務量が 担保されやすい | 成果がなくても 費用が発生する | 4,000~6,000円程度/時間 |

| 成果報酬課金型 | アポイント獲得数 | 有効なアポイント獲得1件ごとに課金 | 成果に連動し、 費用対効果が明確 | アポイントの質が 不安定になりやすい ため、厳密なアポ定義の 合意が必須 | 20,000〜50,000円程度/件 |

| 月額固定型(従量併用含む) | 月単位で業務一式を委託 | コールや報告、管理なども含めた パッケージ型。実働件数の目安が 提示されるケースも | 稼働の安定・改善PDCAを 継続しやすい | 契約期間や成果連動性が低いと リスクになる | 20〜100万円程度/月 |

まとめ

本記事では、テレアポ外部委託で失敗しない進め方を4つのステップで解説しました。

外部へのテレアポ委託は、専門人材を活用できる有効な手段である一方、委託先に任せるだけでは期待した成果は得られません。

成功のポイントは、以下の5つです。

- 目的・評価指標の明確化

- 対応力を重視した委託先選定

- 初期の改善と型の確立

- 量と質の検証サイクル構築

- 営業代行会社とのパートナーシップ

ぜひ発注者が主体的に関与し、営業代行会社と二人三脚で取り組んでみてください。