“フルリモートの環境で、メソッドを駆使するドライなプロフェッショナル集団。一般的なマネジメント体制がなく、メンバーが個々でプロジェクトを動かして成果を出している会社”

周囲からはそんな印象を持たれがちな才流(サイル)のコンサルティング部門ですが、組織拡大に伴い、このたび初めてマネージャーという役職が設けられました。

人に対するマネジメントをしない才流で、彼らはメンバーとどのようなコミュニケーションを交わしていくのか。メソッドカンパニーとして、膨大な情報をどんなプロセスで方法論としてまとめているのか。現場のコンサルタントはどのように顧客を支援しているのか。

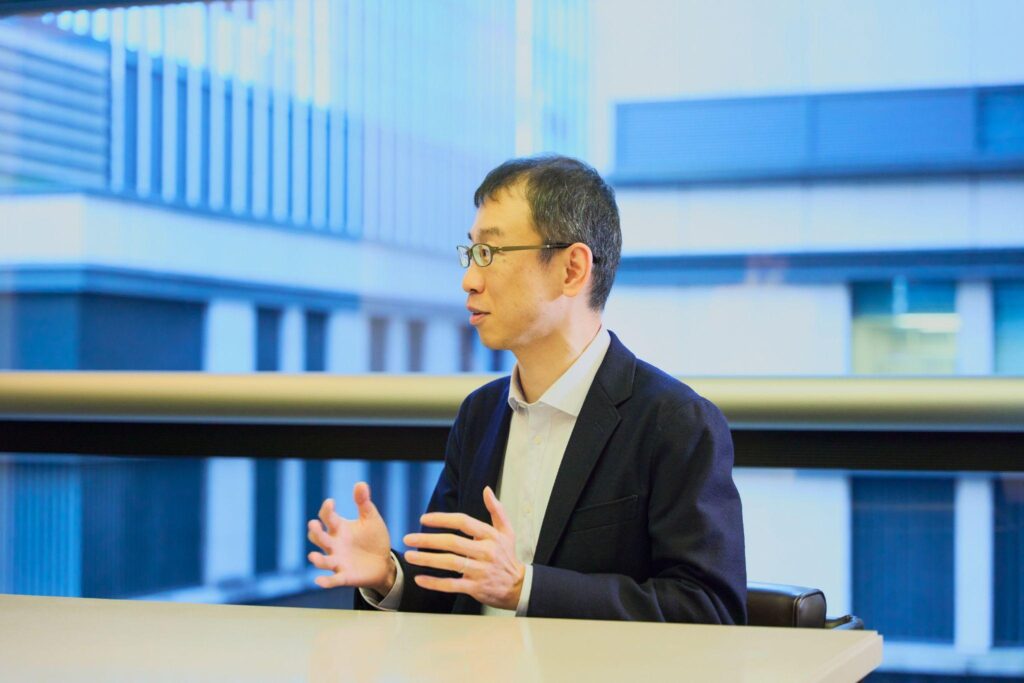

才流で働く環境について、新しく誕生した2名のマネージャーに話を聞きました。

株式会社才流 コンサルティング部門 マネージャー

ソフトバンク・テクノロジーでWebマーケティング事業の立ち上げ後、楽天にて分析データに基づいた意思決定やWebサイト改善を先導。その後スタートアップでカスタマーサクセス・マーケティング・営業の各領域を担う。才流では、カスタマーサクセスの理念と経験を背景に、新規事業やBtoBマーケティング領域のコンサルタントとして活動中。

早稲田大学卒業後、IBMコンサルティング部門へ入社。2013年からキーエンスOBとIBM OBが立ち上げたベンチャー企業に創業期から参画。製造業・IT業界を中心に新規事業立ち上げ、市場リサーチ、マーケティング支援プロジェクトに従事。大企業のデジタルマーケティング立ち上げプロジェクトも複数経験し、2020年より才流へ入社。複数商材を扱うIT企業・SIerなどのマーケティング支援を中心に取り組む。

集合知のメソッドを武器にコンサルティング

―― 今までマネージャーのいなかった才流のコンサルティング部門ですが、マネジメントポジションが新たに加わった背景には何があるのでしょうか?

高橋 シンプルに組織が拡大したためです。メンバーが増えて、支援するべき事業もマーケティングや法人営業、新規事業開発と拡大しました。それに伴い、今まで以上にプロジェクトをマネジメントする必要が出てきたからですね。

岸田 一般的にはマネージャーというとメンバーの上司というイメージですが、才流の場合は違いますよね。現場のコンサルタントたちもベテランばかりなので、人に対する細かなマネジメントはしません。彼らが業務に集中できる環境を整えるために、マネージャーというポジションが誕生したという認識です。

―― なるほど。才流のコンサルタントにはどのようなミッションが与えられるのでしょうか?

高橋 お客さまへの支援を通じて高い満足度と成果を提供することを、もっとも大切なミッションとしています。またメソッドカンパニーとして、より多くのメソッド(顧客の課題解決につながる再現性のある方法論)を開発することも私たちのミッションのひとつです。

―― 才流といえば、「メソッドをたくさん世に送り出している会社」という印象を持っている人が多いかもしれませんね。

高橋 これまでに作り上げられたメソッドは、合計400種類以上にのぼります。従来は、各コンサルタントが個々のプロジェクトを通じて得た知見を、それぞれの判断でメソッドにしてきました。

しかし膨大な数の顧客支援を通じて、多くのお客さまに共通する課題を把握できるようになってきました。

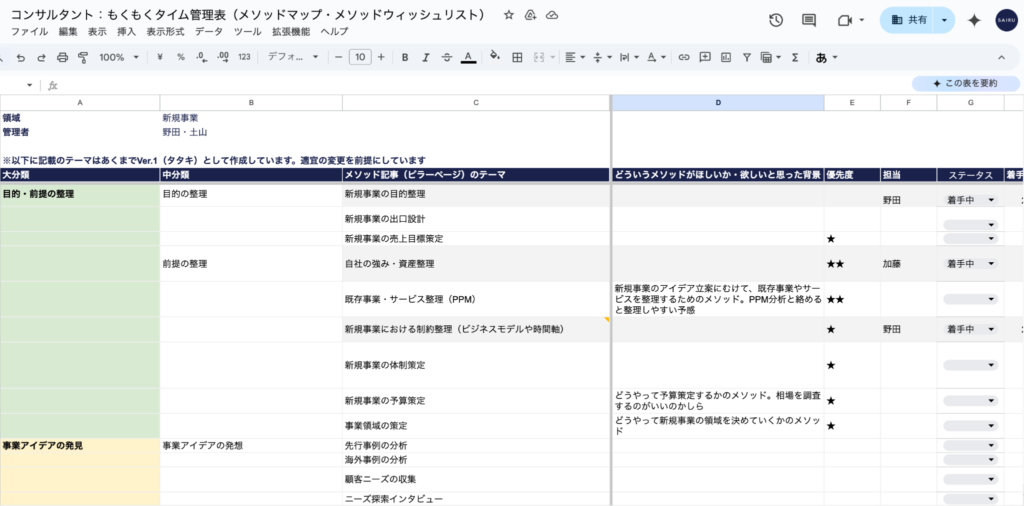

そこで現在は、お客さまが抱えている課題を体系的に整理し、「メソッドマップ」という一覧表にまとめています。メソッドマップをもとに、各コンサルタントがメソッドを順次開発していくスタイルになりました。

岸田 メソッドマップには、新規事業開発に役立つ手順や、KPI管理シートの作成方法といったテーマが優先度順に記載されています。

そうした各種メソッドの作成・更新についてコンサルタントが「これ、自分が作れそうです」と手を上げる。実際に着手するかどうかは、社内のメソッド管理の責任者が最終的にジャッジしています。

―― 作成されたメソッドは顧客支援に役立ちそうですね! 実際にはどのように作られているのでしょうか?

高橋 長年の事業活動で蓄積されたプロジェクト支援の事例とお客さまの声を参考にしています。さらに関連領域を専門とする社内のコンサルタントや外部識者にヒアリングすることもあります。

才流には、こうしたメソッド作成に関する知見も社内メソッドとしてまとめられています。メソッドの話をすると、「才流では完全なゼロベースからメソッドを開発しなくちゃいけない」と思われがちですが、決してそんなことはありません。才流に集まる知見をフル活用して、メソッド作成に取り組める環境が整っています。

岸田 あと、才流にはコンテンツ制作のプロフェッショナルが複数人いるから、文章や図解はいい感じに仕上げてもらえる。だからWebサイトにも載せられるし、お客さまにも活用してもらいやすい。完成されたメソッドはコンサルティングをスムーズに進めるための、私たちの武器となります。

※関連ページ:才流のメソッド一覧・才流のガイドブック一覧

プロジェクトはメインとサブの2人担当制で遂行

―― 才流のコンサルタントといえば歴戦の猛者たちというイメージです。実際、どのような経歴の方が多いのでしょうか?

高橋 意外と思われるのは、前職でコンサルタント経験のないメンバーが大半を占めている点です。

岸田 才流は、クライアントワークの経験を重視しているわけではありません。むしろ、私や高橋さんのように事業会社でも働いていて、事業責任者やそれに準ずる立場で事業の成長をリードしてきた経験を持つ人が多い気がします。

コンサルティングは、何らかのフレームワークや理論にもとづいた「べき論」を語るケースがよくあります。しかし才流の場合、事業会社での経験も活かしつつ、戦略の提案から実行まで踏み込んでお客さまに貢献したいと考えているメンバーが多い印象です。

ときどき、「別のコンサルティング会社にお願いしたのですが、表面的な戦略をアドバイスされるだけだった」というお客さまからのご相談を受けることがあります。

私たちがプロジェクトに参画して施策の実行までご支援すると、「ここまでやってくれるとは思わなかった」と喜んでくださいます。その言葉が嬉しくて、また頑張ろうと思えるんですよね。

―― プロジェクトにアサインされるメンバーは、どのような基準で選ばれるのですか?

高橋 各コンサルタントの情報をまとめたデータベースを活用しています。

データベースには、稼働中の案件だけでなく、過去に担当してきた案件、得意領域や取り組みたいプロジェクトなどメンバー全員の特徴が明記されています。それらの情報を加味して、担当者が選ばれるわけです。

そして、才流は基本的に2人1組でプロジェクトを担当します。

アサインされたメンバーは、「メインコンサルタント」「サブコンサルタント」にそれぞれ分かれます。メインコンサルタントは責任をもって、プロジェクトを推進することが主な役割です。サブコンサルタントは、メインコンサルタントの壁打ち相手になったり、お客さま窓口のバックアップなどサポート役として動きます。

お客さまとのミーティングでは、この役割分担が非常に明確です。

例えば、メインコンサルタントがお客さまと話しているとき、サブコンサルタントはミーティングの最中に気づいたことを社内のチャットに書いていきます。メインコンサルタントはその内容に目を通しつつ、必要に応じてお客さまに伝えたり提案したりするんです。

―― チャットでサポート! サブコンサルタントは裏方のような仕事をしているのですね。

岸田 私がメインコンサルタント、高橋さんがサブコンサルタントの組み合わせで、新規事業開発の支援プロジェクトを担当したことがあります。ある定例ミーティングの日に、「新製品の売り方をどのように変えるか」という議題があったんです。

話し合うなかで一定の方向性が見えてきたとき、高橋さんがチャットで「ここまでの話の流れを言語化しておくと良さそう」と提案してくれたんです。このアドバイスが、後々の支援で大いに役立ちました。

高橋 サブコンサルタントは、半分コンサルタントで半分お客さまという立場を取れることに強みがあります。

メインコンサルタントは、目の前のお客さまに価値ある時間を提供しようと集中するため、周りに気を配れなくなることもあります。その点、サブコンサルタントには一歩引いて俯瞰するように、お客さまは何を感じているのかを考える余裕があります。

岸田 才流にジョインしたメンバーは入社後しばらく、社歴の長いメンバーとタッグを組んで仕事をするようになります。2人1組の体制は、コンサルティング未経験者にとってもありがたい制度だと思います。

高橋 先輩のコンサルタントと組んで仕事をすると、「才流って意外とガチガチのメソッド通りに働いているわけでもないんだな」と気づけるんですよね。

メソッドは大量に存在するけれど、お客さまの課題やコンサルタントの専門性によってやり方は柔軟に変化していきます。お客さまへの接し方ひとつ取っても、ズバッと言う人もいれば段取りを考えてじっくり伝えていく人もいます。

メソッドを武器としながらも、自分の強みを組み合わせて仕事ができる。実務での先輩コンサルタントたちの動きを見ながら、そのことを学べるんです。

“コト”に集中できるフラットな環境

―― 2人1組でプロジェクトを進めているということは、才流にはメンバー同士が協力し合う雰囲気があるのでしょうか?

高橋 才流=個人集団というイメージを持たれがちですが、実際にはメンバーが親密に連携しています。週1回の社内定例会では、プロジェクトメンバーの枠を超えて「ここはこうしたほうがいいんじゃない?」「これはメソッド化すべきでは?」とさまざまな意見が飛び交います。

岸田 おせっかい焼きな人間が多いのか、社歴や年齢も意識せず皆さん活発に意見を出し合っていますよね。入社したてのときは、大量のフィードバックに戸惑いました(笑)。

高橋 チャット上を飛び交うフィードバックの量がとにかく多いですよね。ただ、周りからの意見を受け入れるかどうか、最終的には自分で判断できるのが才流ならではだと思います。

私たちは肩書き上マネージャーを名乗りますし、社歴の関係で先輩・後輩は存在します。しかし、それらはあくまで記号に過ぎず、明確な上下関係が形成されているわけではありません。

「Aさんはこうアドバイスしてくれたけれど、自分の案のほうがお客さまの成果につながるはずだ」と思うならば、自分のやり方を貫いていい。最終決定権は、あくまでも個々のコンサルタントに委ねられているんです。

岸田 才流には個人へのマネジメントや評価制度がないから、よりフラットになるんじゃないかな。

マネジメント体制や評価制度があると、どうしても期末や月末になると自分の成績や周りからの評価が気になるものです。上司や先輩の意見を聞かないと、人事評価に影響するかもしれない。

こうした悪い意味でのプレッシャーを感じずにいられることで、マネージャーや役員、コンサルタントがフラットな立場で自由な意見を出し合える気がします。

マネジメントや評価など、社内調整に費やすコストやストレスを極力排除して、仕事という“コト”にピュアに向き合える環境を作りたい。才流の組織体制には、そんな意図を感じます。

高橋 残業なしの社風やフルリモート、フレックスタイム制を採用しているのも、“コト”に集中できる最高の環境を用意しようという会社の想いを感じますね。

才流にマッチするのは“自律しながらも助けを求められる人”

―― それでは最後に、お2人が考える「才流に合う人物像」を教えてください。

高橋 私が思い浮かぶ人物像は2つです。

まずは、自分を律することができる人。

フルリモートで働く才流では、社内はもちろんお客さまとのコミュニケーションも基本的にリモートです。1人で働く環境下でも、自分がやるべきことをできるかどうかは、才流で活躍できる大切な要素だと思います。

もうひとつは、適切なタイミングで周りを頼れる人です。

フルリモートでは、自分から何か発信しなければ他のメンバーはもちろん、マネージャーもその人の状態に気づけません。しばらく連絡がないとしても、「うまくいっているから」なのか「行き詰まっているから」なのかが判断できない。

もしも困っている状態なら、周りに対して正直にその状況を伝えられること。それが、才流で働くときに求められる素質だと思います。

―― 自律していることと助けを求められること。両方をバランスよく備えていることが重要なのですね。

高橋 加えて、これまでのキャリアで「この領域は頑張ってきた!」という強みを持っていることも重要な要素だと思います。

例えば、私はマーケティングの個別施策に関しては、周りのメンバーほどの経験はありません。しかし、カスタマーサクセスの領域と、大手企業とのコミュニケーションについては一定の知識と経験を持っています。

こうした強みを持っていることで、周りのメンバーを助けることもできるし、他の強みを持つメンバーとコラボレーションしやすくなります。素直に助けを求められる人であれば、自分の強みをベースに周りとの協力体制でさらに得意領域を広げられるでしょう。

才流のコンサルティング部門の採用プロセスでは、現役コンサルタントへの勉強会を行う時間が設けられています。求職者の人々は自由にテーマを設定して、それについて話したり質問に答えたりするんです。勉強会を通じて、私たちは「この人はどのような強み・弱みを持っているのか」を確認できます。

岸田 勉強会以外の採用面接でも、言葉を変えつつ「誰にも負けないと、やり切ったと思えることは何ですか?」と問われ続けます。

「この領域であればその道の第一人者とも渡り合えます」という分野を持っていると同時に、自分の苦手分野を理解していること。両方をフラットに自覚できている人は、才流に入社してメインコンサルタントとサブコンサルタントを経験することで、よりレベルアップできると思います。

ちなみに、才流はノウハウやナレッジの言語化を大切にしています。そのため、毎週水曜日の午前中は「コンテンツ作成のもくもく会」を開催しています。さきほど触れたメソッドづくりもこの時間を使って実施します。

と言うのも、代表の栗原はコンテンツ発信が趣味のような人物で(笑)。ある程度は文章を書いたりコンテンツを企画・作成するのが苦手ではないということも、才流のコンサルタントに必要な要素かもしれませんね。

高橋 そうですね。企画力はウェビナーに登壇するときも役立つし、コンテンツチームの協力も仰ぎつつ一緒に頑張っていきたいですね!

※才流ではBtoB事業におけるマーケティング・セールス・新規事業開発など、ビジネスにおける様々な課題を解決するコンサルタントを絶賛募集中です。このマネージャー対談企画で語られていないことや、まだまだ聞き足りないことは、ぜひカジュアル面談でお話しましょう。ご興味のある方は、募集要項をご確認の上、こちらからお申込みください。

(撮影・取材・執筆/佐藤トモロー 編集/前田絵理)