アンケートで5割の顧客が「欲しい」と回答したのに、いざ売り出すとまったく反響がない。新規事業開発で、こうした失敗を繰り返していませんか。

アンケートの段階で顧客が「欲しい」と思ったのは事実でしょう。しかし、「実際に商談で話を聞き、お金を払って契約する」となると、話は別です。顧客の本音がなかなか見えず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

このような課題解決の一手として、見込み顧客に商談や導入を打診する「テレアポ」があります。

新規事業開発におけるテレアポの目的は、商談や導入を提案された見込み顧客のリアルな言葉や行動から、仮説を検証することです。テレアポで商談がとれれば、見込み顧客の本気度は高いと判断できますし、一歩進んで商談でさらに深い仮説検証が可能です。

もし商談がとれなくても「何が刺さらないのか」「改善点はどこか」をスピーディーに確認できます。

本記事では、テレアポにおける仮説検証を、実践的なステップとテンプレート付きで解説します。

テレアポのトークスクリプト(PowerPoint形式)をダウンロードする※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとダウンロードされます。

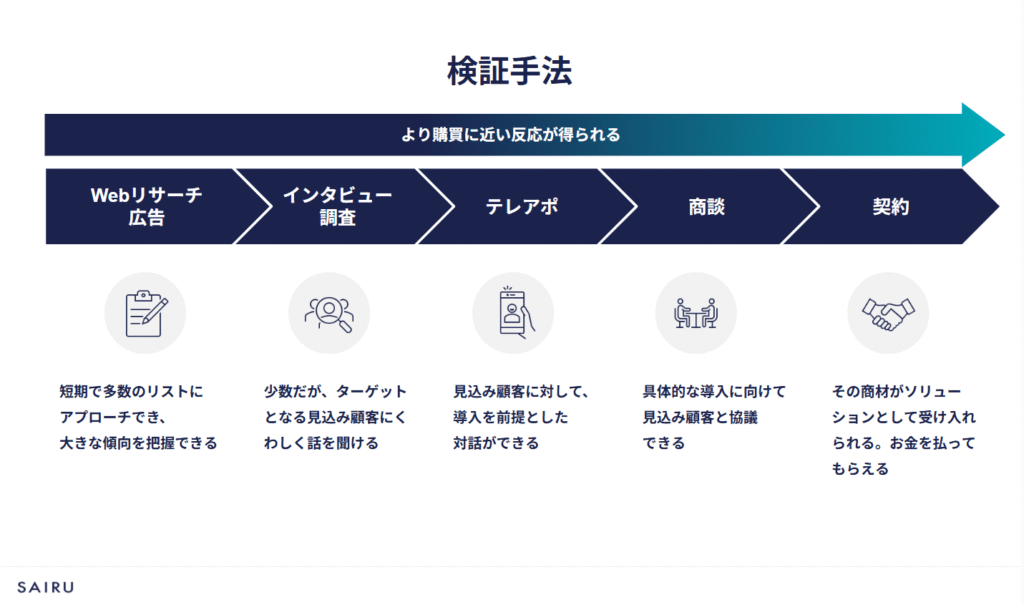

主要な仮説検証手法とテレアポの位置づけ

新規事業における仮説検証には、さまざまな手法があります。Webのアンケート調査、ユーザーインタビュー、テレアポ、商談の順番で、顧客の反応がより購買意思決定に近づいていきます。

右に進むほど、顧客の検討度合いが深まり、より購買に対する本気の反応を得ることができます。一方で、左側の手法ほど多くの対象者にアプローチしやすく、初期の傾向把握に適しているという特徴があります。

新規事業の仮説検証では、この流れを理解して「顧客接点の量と質」を担保しながら、適切な手法を選択することが重要です。

※関連記事:商談を通じた仮説検証のメソッド

なぜ「商談打診や導入を前提とした接点」が重要なのか

なぜ、商談打診や導入を前提とした接点は「質が高い」といえるのか。もう少しくわしく説明します。

たとえば「このサービスに興味はありますか?」という質問と「このサービスを導入しませんか?」という提案では、顧客の反応は変わってきます。

興味の有無を聞かれた場合、顧客は気軽に「興味がある」と答えるはずです。しかし、実際に導入を打診された場合、顧客は現実的な検討をせざるを得ません。

- 本当にその課題が解決すべき優先課題なのか

- 予算を確保できるのか

- 社内で導入の合意が取れるのか

- 他の解決手段と比較してどうなのか

このように、商談や導入という実際の意思決定を前提にした接点では、顧客側の本音や本質的な課題、判断軸が顕在化しやすくなります。仮説検証における洞察の「質」が圧倒的に高まるのです。

仮説検証でテレアポを行うメリット

顧客接点の量と質を両方担保しながら、スピーディーに仮説検証のサイクルをまわせるのがテレアポです。テレアポを行うメリットをくわしく解説します。

1. 実際の意思決定を前提とした反応が得られる

前述したうように、商談打診を前提とするため、顧客の本音や実際の判断基準を把握できます。「興味がある」と「実際にお金を払って導入したい」の間には大きな差があり、この差を埋める情報を取得可能です。

実際に才流が新規事業の立ち上げをご支援した某企業では、導入意向を伺うテレアポによって、当初の事業コンセプトを大幅に修正した事例もあります。

当初は「知識・ノウハウの提供」が顧客にとって価値があると考え、新規事業を検討していました。しかしテレアポの結果、「顧客は無料の代替手段で満足している」ことがわかったのです。一方で「専門人材やパートナーの紹介・仲介」には明確な支払い意思があることがわかり、方向性を修正することになりました。

2. スピーディーに一次情報を取得できる

リストに基づいて一定量の架電を行うことで、接点の「量」を担保できます。トークの反応やニーズの有無がその場で把握できるため、トライ&エラーのサイクルを早くまわせます。

3. 取り組みやすさとコスト効率

対象リストは企業属性と電話番号があれば作成可能であり、外部情報を活用してすぐに着手できます。1件あたりの架電コストが比較的安価で、商談獲得という観点でも効率的です。

実際に、才流でご支援した某企業の検証では、2週間で数百件に架電し、商談を獲得することができました。

ただし、重要なのは「数をこなす」ことではなく、「どんな属性の相手に、どんな話をしたときに、どういう反応があったか」をしっかり分析することです。

ソリューション検証インタビューでも導入意向を確認することは可能ですが、被験者集めや時間を考えると、テレアポと同じ件数を行うことは難しいため、使い分けが必要です。

※関連記事:新規事業のソリューション検証インタビューメソッド/進め方|PSFフェーズで「売れる手応え」を得る方法

4. 他手法との組み合わせが可能

Webアンケートで傾向を把握した後、テレアポで深掘りし、最終的に商談で詳細検証するといった段階的なアプローチも可能になります。

新規事業におけるテレアポの4つのステップ

新規事業でテレアポによる仮説検証を成功させるには、以下の4つのステップを体系的に進めることが重要です。

テレアポを成功させるうえで、最初にすべきは「テレアポの検証で何を明らかにしたいか」という仮説を明確にすることです。仮説が不明瞭なままではただの作業になってしまい、成果が得られないことを理解しておきましょう。

運用体制の構築

テレアポの運用体制は、数とスピードの両立を意識して設計する必要があります。目安としては「10件の商談獲得」を目標とし、承諾率1%と仮定して1000件のリストに架電できるようにしましょう。

新規事業では短期間での仮説検証を求められることも多いため、目安の数まではいかなくとも、ある程度まとまったボリュームのリストへ架電できるように設計するのがポイントです。

基本的に外注するほうが早いですが、自社の状況にあわせて確実に実行できる体制を選びましょう。

内製が適している場合

- 将来的に営業体制を社内に構築する方針がある

- テレアポを営業スキルを高める場として活用したい

- 仮説検証の内容が頻繁に変わる可能性がある

外注が適している場合

- 事業部内に営業経験者がいない

- リソースが不足している

- 短期間で大量の架電が必要

リスト作成(ターゲット設定)

次に、テレアポを行うリストを作成します。基本的なリスト作成の流れは以下のとおりです。

- 仮説の言語化

- 検証したい仮説を具体的に言語化

- ターゲットの条件を整理(業界、規模、役職など)

- リスト調達方法の選択

- 汎用セグメント:外部リスト業者の活用

- ニッチ条件:独自リサーチによる作成

- リストの精査

- 重複排除

- 連絡先の確認

- 優先順位の設定

まず最初に行うのは、仮説の言語化です。誰に、どんな価値を提供する商品・サービスなのか。それによって顧客のどんな課題を解決するのか。そこから、立てた仮説をあててみたいターゲットを絞り込んでいきます。

汎用的なセグメントで作成できるようであれば、帝国データバンク、Musubu、SPEEDAなどのリスト業者からの購入が一般的です。大量に必要な場合や検証の初期段階では、こうした外部データを活用するのが効率的です。

「特定のツールを使っている企業」など、より定性的な情報が必要な場合は、手間はかかりますがデスクトップリサーチを用いた独自リスト作成が有効です。クラウドワークスやランサーズなどのクラウドソーシングを活用し、部分的に外部委託するのもよいでしょう。

トークスクリプト設計

テレアポでは、「なぜ今電話したのか」「なぜあなたに電話したのか」「私は誰か」を明確に伝えることが重要です。

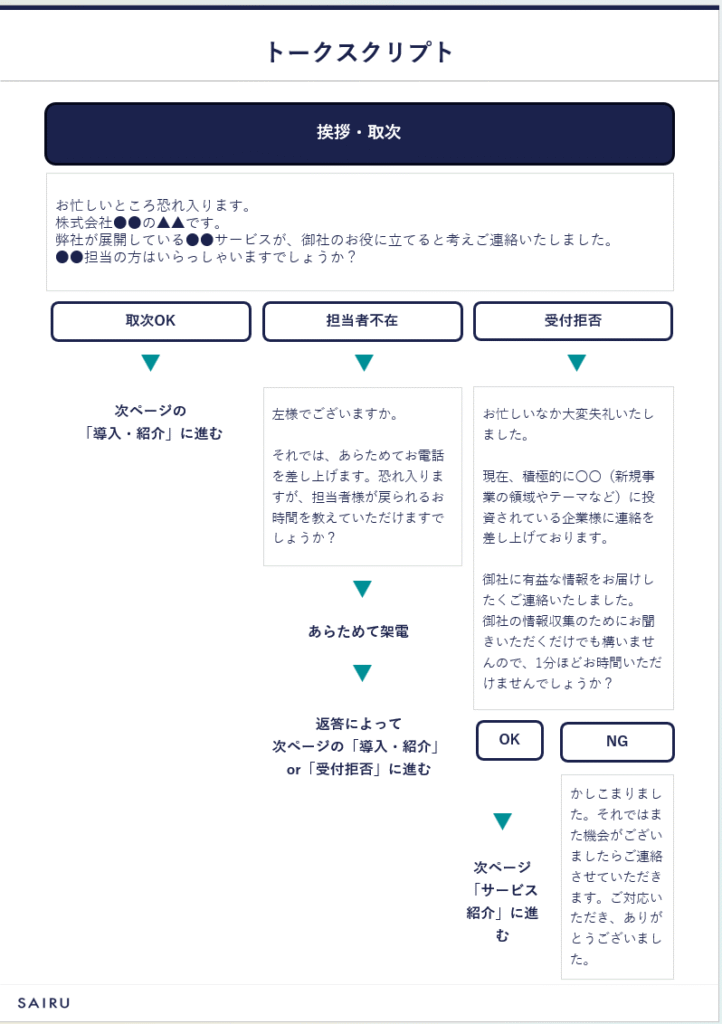

トークスクリプトのテンプレートを用意しましたので、これをベースに自社用にカスタマイズして取り組んでみてください。

アポイントOKの場合

電話をかけ、ターゲットと想定される顧客に取次を依頼し、アポイントを打診し、日程調整までスムーズに進む場合のトークスクリプトは以下のようになります。

挨拶・取次

お忙しいところ恐れ入ります。株式会社〇〇の〇〇〇(氏名)と申します。

弊社が展開している〇〇サービスが、御社のお役に立てると考えご連絡いたしました。△△担当の方はいらっしゃいますでしょうか?

取次後の挨拶・電話した理由

お世話になっております。株式会社〇〇の〇〇です。

弊社が提供する〇〇サービスが御社のお役に立てると考え、詳細をご紹介したいと思いまして、ご連絡いたしました。

ありがとうございました。失礼いたします。

サービス紹介

本サービスは、多くの企業が抱える〇〇の課題を、△△により解消し、成果につながる仕組み作りを支援するサービスです。最新の技術・ノウハウを活用し、御社に最適な提案をさせていただきます。

日程調整

ありがとうございます。当日はオンラインミーティングで実施させていただけましたら幸いです。

来週〇曜日または〇曜日であれば、午前午後のどちらがご都合よろしいでしょうか?…では、〇曜日の△時から1時間でいかがでしょうか?

では、〇月〇日の△時でお願いいたします。

参加URLはメールアドレスにお送りさせていただければ、幸いです。

お手数おかけしますが、ご連絡用にメールアドレスを教えていただけないでしょうか?

それでは、当日はよろしくお願いいたします。

お忙しいなかお時間をいただき、ありがとうございました。

アポイントNGの場合も「課題」をヒアリング

担当者に取り次いでもらい、サービス説明後に、アポイントを断られてしまった場合。仮説検証において重要な「課題の有無」や「課題への対策」だけでもヒアリングできるとよいでしょう。

課題の有無

ちなみに、多くのBtoB企業様が〇〇に課題を抱えていると言われていますが、御社では何か課題に感じていらっしゃる点はございますか?

回答例:「受注が伸びないんですよね」

課題の原因を確認

そうなんですね。

その課題の主な原因はなんだとお考えですか?

回答例:「商談設定率が低いからだと思います」

課題の原因を深掘り

深掘りの質問例:それは、「獲得したリードをうまく商談につなげられていない」といった、営業部門との連携面が原因だと思われますか?

対策の有無

ちなみに、現在、その課題を解決するための対策をしていらっしゃいますか?具体的にどのような対策を実施されていますか?

このように、相手の反応によって対応を変えることで、仮説検証するための情報を集めていきます。細かい分岐は、以下よりテンプレートをダウンロードしてご確認ください。

テレアポのトークスクリプト(PowerPoint形式)をダウンロードする※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとダウンロードされます。

テレアポの実施

テレアポを実施する際のポイントは、見込み顧客との貴重な会話を細かく記録に残すことです。次のステップの「振り返り」を行うために必要な情報を正しく記録しておくようにしましょう。

担当者が不在の場合は再架電します。対応可能な時間帯をヒアリングし、約束の日時にかけ直す仕組みを構築することで、キーマンに繋がる確率が高まります。

テンプレートも用意しましたので、ご活用ください。

コール記録テンプレート(Excel形式)をダウンロードする個人情報の入力は必要ありません。クリックするとダウンロードされます。

振り返り

テレアポの目的は仮説検証であるため、振り返りは必ず行いましょう。振り返りは定量・定性の2軸で行います。

- 定量分析

- 接続率(全架電数に対する接続数の割合)

- 商談化率(接続数に対する商談設定数の割合)

- 属性別の成果差異(業界、企業規模、役職別の傾向)

- 定性分析

- 共通する「断る理由」のパターン化

- 興味を示した企業の特徴

- 刺さった訴求ポイントの特定

- 想定外の反応や新たな洞察

特に重要なのは、ネガティブな情報も含めて正しく記録することです。「毎度、この断り文句で終話する」「この訴求はまったく刺さらない」といった情報は、ターゲットの仮説が根本的にズレている可能性を示唆します。その場合はリスト設計自体を見直す必要があります。

よくある失敗パターンと対処

以下はよくある失敗パターンと対処法です。振り返りの際、以下の失敗パターンに当てはまる場合は、対処法を参考にしてください。

失敗パターン1:接続率が低い

- 原因:架電時間帯の問題、リストの精度不足

- 対処法:架電時間を調整(平日10-12時、14-17時)、リストの再精査

失敗パターン2:商談化率が低い

- 原因:トークの訴求ポイントがズレている、ターゲット設定の問題

- 対処法:スクリプトの見直し、顧客反応の詳細分析

失敗パターン3:仮説検証につながらない

- 原因:質問設計が不十分、検証目的が不明確

- 対処法:検証したい仮説の再整理、質問内容の具体化

改善の実例

ここで改善の実例を紹介します。某企業では、仮説検証段階で特定のセグメントに対してコールを行ったところ、アポイント獲得に苦戦しました。

共通するお断りの理由は「その業務は社内で内製化しているため大丈夫」とのこと。内製化からの切り替えを促すほどの動機づけをトークだけで行うのは難しいと判断し、以下の対応を行いました。

- お試し利用プランを新設

- スクリプトを以下のように変更

同様のお悩みを持つ企業様の中には、『まずはプロに頼んでみて、納得してから本格導入する』という形で成果を挙げる例が増えています。

御社でも小規模なお試しプランから始めてみませんか?」

この結果、従来断られていた見込み顧客からアポイント取得に成功し、商談化率が改善しました。

よくある質問(FAQ)

Q1. さまざまなデジタル施策があるなかで、「テレアポ」は本当に有効なのか疑問を感じます。

新規事業の文脈で「テレアポをやりましょう」と提案すると、「今さらテレアポですか?」「泥臭い手法ですね」など、同様の反応をいただくことがあります。

たしかに今の時代、デジタルチャネルを活用したマーケティングは非常に重要ですし、そう感じるのも自然な流れだと思います。

一方で、BtoBの現場では、最終的に「人と話すこと」は避けて通れません。特に新規事業においては、「顧客に提案する」「顧客の反応を聞く」「顧客が商談に進む」といった一連のプロセスが、仮説の解像度を上げ、意思決定のスピードを高めていきます。

テレアポはリストさえあれば今すぐ始められる、極めて実行性の高いアプローチです。営業リソースが限られるチームでも、仮説検証のサイクルを小さく高速で回し、学びを得られます。

テレアポに対する先入観を一度外して、ぜひ取り組んでみてください。

Q2. スクリプトの作成について。最初に完成度の高いものを作るべきでしょうか?

完璧なものを目指すより、一旦仮でも形にして使ってみましょう。実際に顧客と話す中で見えてくることが多く、改善点も明確になります。行き詰まったら、まずは現時点の仮スクリプトで実践しながら磨きましょう。

Q3. 営業経験者がいません。外注と内製、どちらが良いですか?

初期のスピード重視なら外注が有効です。一方で営業体制を中長期的に内製化したい場合は、社内担当者のトレーニングを兼ねて内製から始める方法もあります。目的と体制に応じて選択してください。

まとめ

新規事業における仮説検証では、顧客の本音を引き出すことが成功の鍵となります。テレアポは「商談打診を前提とした接点」により、アンケートやインタビューでは得られない深い洞察を獲得できる有効な手法です。

テレアポによる仮説検証を成功させる4つのポイントは、以下のとおりです。

- 仮説ありきでターゲットを設定する:明確な検証目的に基づいてリストを作成する

- やりきれる体制を構築する:短期間で集中的に実行できる運用体制を整える

- 仮説検証に特化したスクリプトを設計する:一般的な営業用ではなく、顧客の本音を引き出すための構成にする

- 定量・定性両面で振り返る:数値だけでなく、顧客の反応や声を蓄積・分析する

重要なのは、完璧なスタートを目指すのではなく、小さく始めて素早く学び、早く修正することです。その繰り返しが、テレアポの成果を最大化し、事業の仮説検証を加速させます。

検証したい仮説を整理し、本記事で紹介したテンプレートを活用してテレアポによる仮説検証を開始することをおすすめします。