「ナーチャリングに問題があるが、何から手をつければいいかわからない」――これは、著者が顧客から実際に相談されたお悩みです。

ナーチャリングを進めるためには、マーケティング・インサイドセールス・営業などさまざまな部署と連携する必要があります。顧客の対応範囲も広く、課題感を持っていても「何を優先して改善すべきか」判断に迷ってしまう方が多いようです。

そこで本記事では、自社のナーチャリングの「どこに問題があり、何を優先して改善すべきか」を判断できるように、アセスメント項目と対応方針を解説します。

さらに、アセスメント後に優先度をつけて施策を実行・改善するための「ナーチャリングの施策管理テンプレート」も用意しましたので、あわせてご活用ください。

ナーチャリングの施策管理テンプレート(Googleスプレッドシート形式)をコピーする

※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとコピー画面が開きます。

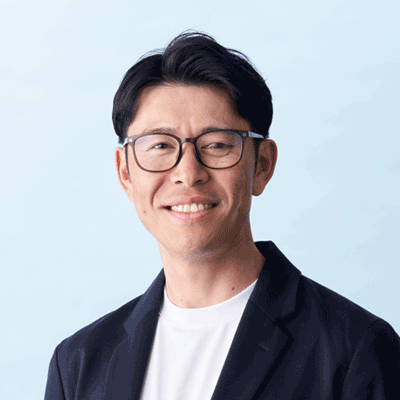

ナーチャリングアセスメントの8項目

著者が推奨するナーチャリングアセスメントは、8つの項目に分けられます。

※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとダウンロードされます。

自社の状況を確認し、3段階で評価してみましょう。

| ★★★ 良くできている ★★ できているが、一部改善が必要 ★ 改善が必要 |

※関連記事:リードナーチャリングとは?失敗しないための設計プロセスを解説

改善が必要な場合の対応方針

ここからは、「★(改善が必要)」の状態を例に、アセスメントのポイントと対応方針について解説していきます。

1.リード・DB(データベース)管理

最初のアセスメント項目は、リード・DB管理です。ナーチャリングを行ううえで、リードの管理は必要不可欠です。

Webサイトからのお問合せ情報や名刺獲得の情報が一元管理できていない、リードの経路やリード情報がわからない、アプローチの優先順位がつけられていないなどの状態がある場合は「★(改善が必要)」と評価しましょう。

理想の姿は、すべてのリードが1つのDBで管理され、売上規模や従業員数、流入チャネルなどの情報が揃い、重要度に応じて「Tier」や「ホット」などを判別できる状態です。

リード管理に最適なDBを構築し、リードを一元管理する環境を整えることから始めましょう。

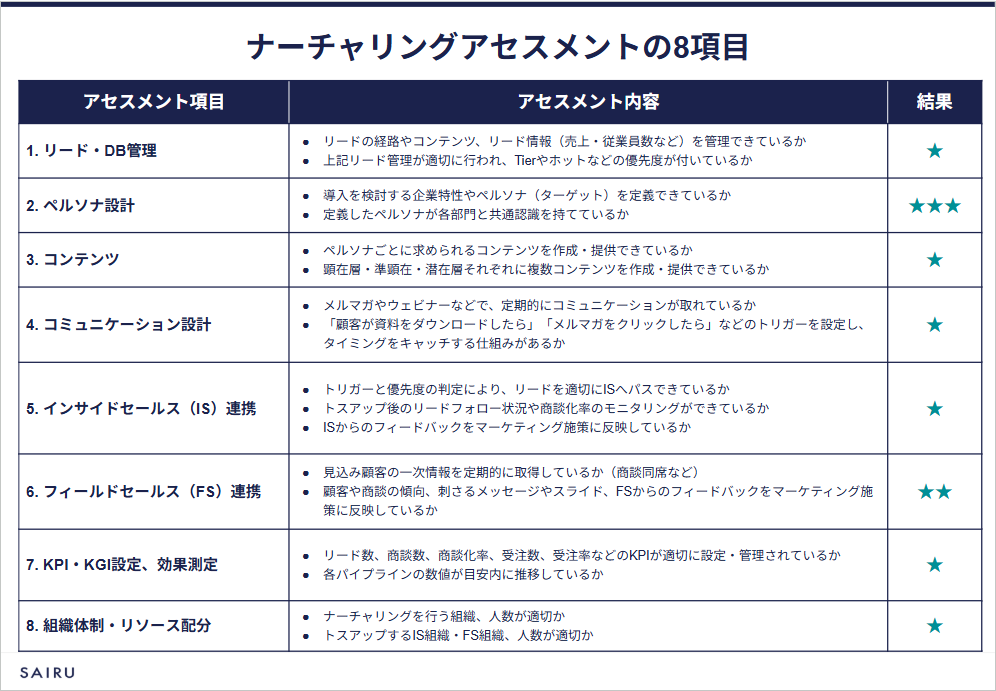

リードのランクづけは企業によって定義が異なりますが、一般的に商品・サービス導入の検討度合いが高いリードを「ホット」と呼び、そこに至るまでの温度感を「ウォーム」「コールド」と表現します。

例では以下のようにホットリードの到達条件を定義しています。

ホットリードの到達条件

| 新規流入リードの場合 | 従業員数1,000名以上の企業または従業員数500名以上で3か月以内の導入検討 |

| 保有リードの場合 | 以下の条件のいずれかに該当 ・問い合わせ、またはホットリード向けの資料ダウンロードがあった ・ウェビナーに参加した |

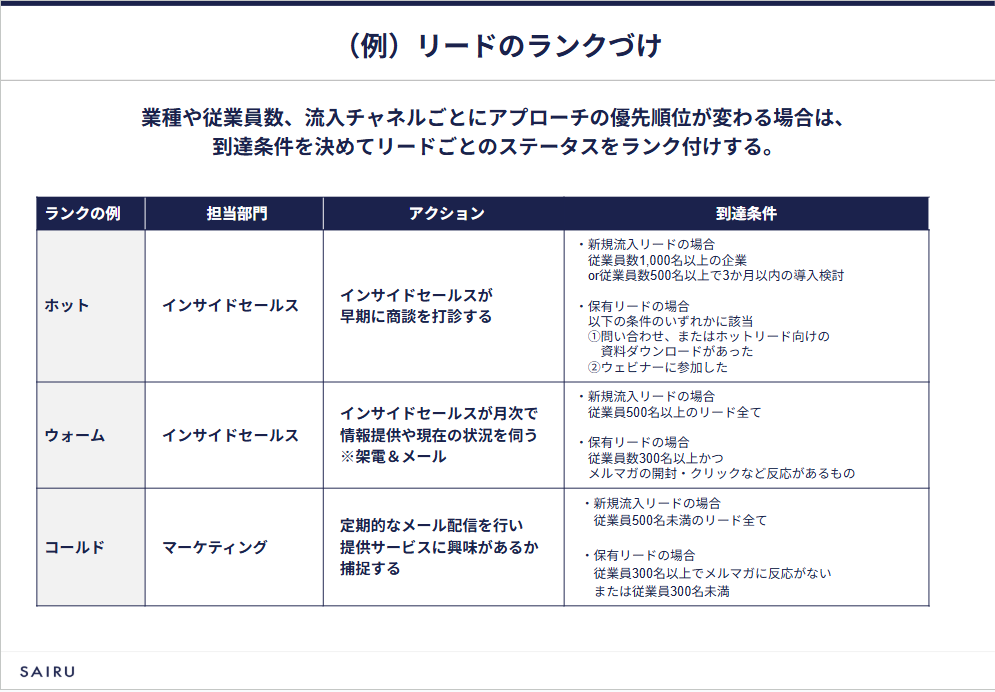

2.ペルソナ設計

次のアセスメント項目は、ペルソナ設計です。

ペルソナとは、理想的な顧客企業において購買決定に最も影響を及ぼす架空の人物像を指します。ペルソナが明確であればあるほど、顧客に最適なコンテンツやコミュニケーション設計が可能になります。

ペルソナが定義・言語化されていない、顧客とのコミュニケーションで困難さを感じている、マーケティング・インサイドセールス(以下、IS)・フィールドセールス(以下、FS)が共通認識を持てていないなどの状態がある場合は「★(改善が必要)」と評価しましょう。

理想の姿は、ペルソナを各部門の共通言語として可視化し、それをもとにフィードバックのサイクルを作ること。そしてペルソナを定期的に見直しながらコンテンツ制作やコミュニケーション設計を行うことです。

マーケティングだけで見直しを行うのではなく、IS・FSも一緒に議論していくと、共通認識を持ちやすくなります。

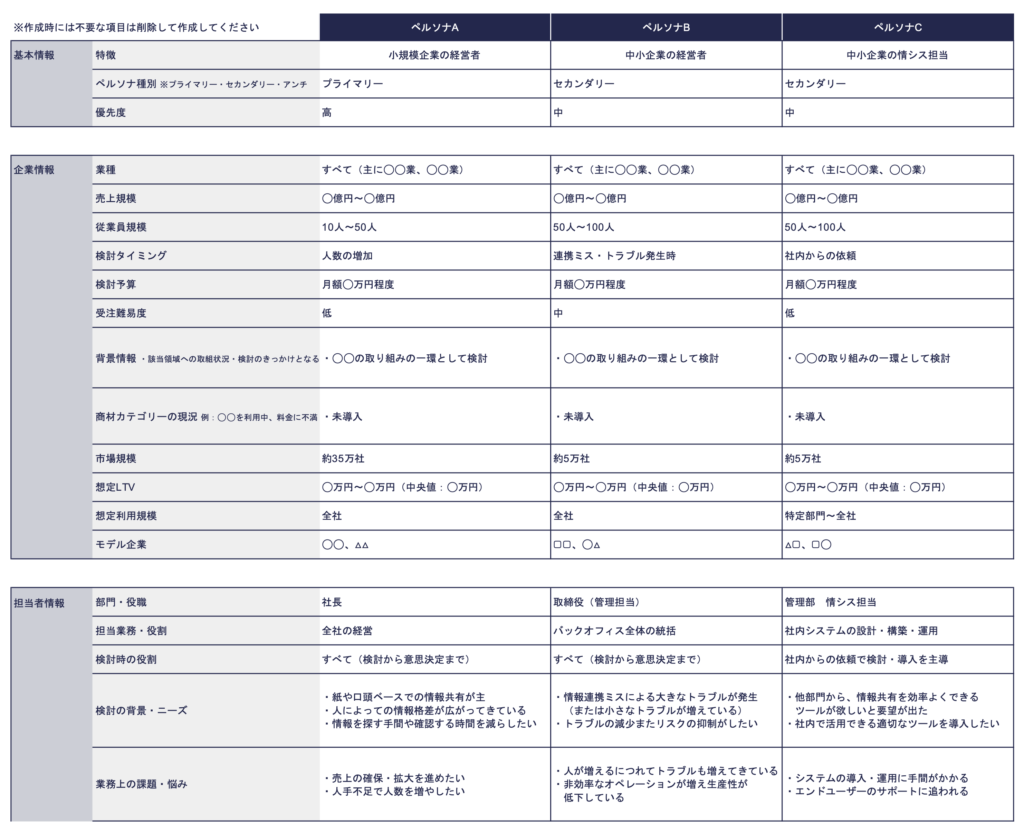

(例)ペルソナ

※関連記事:【BtoB向け】ペルソナ作成のメソッド/進め方

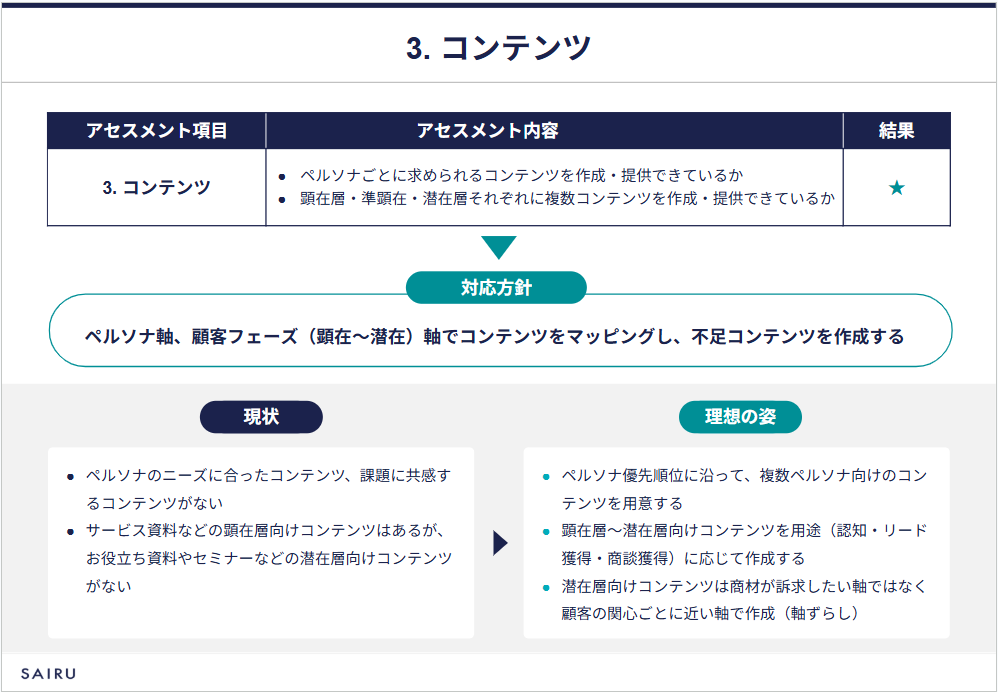

3.コンテンツ

次に、コンテンツです。ペルソナに必要なコンテンツを作成できているかをペルソナの優先度とフェーズ(顕在・準顕在・潜在)の2つの軸で評価します。

コンテンツを出していても反響がない、コンテンツが顧客に刺さっていない、コンテンツが顕在層向けに偏っている、などの場合は「★(改善が必要)」と考えてよいでしょう。

理想の姿は、ペルソナの優先度とフェーズ(顕在・準顕在・潜在)ごとに、次の行動を後押しするコンテンツが揃っている状態です。

まずは自社のコンテンツをマッピングし、どのコンテンツが足りないのかを把握することから始めましょう。

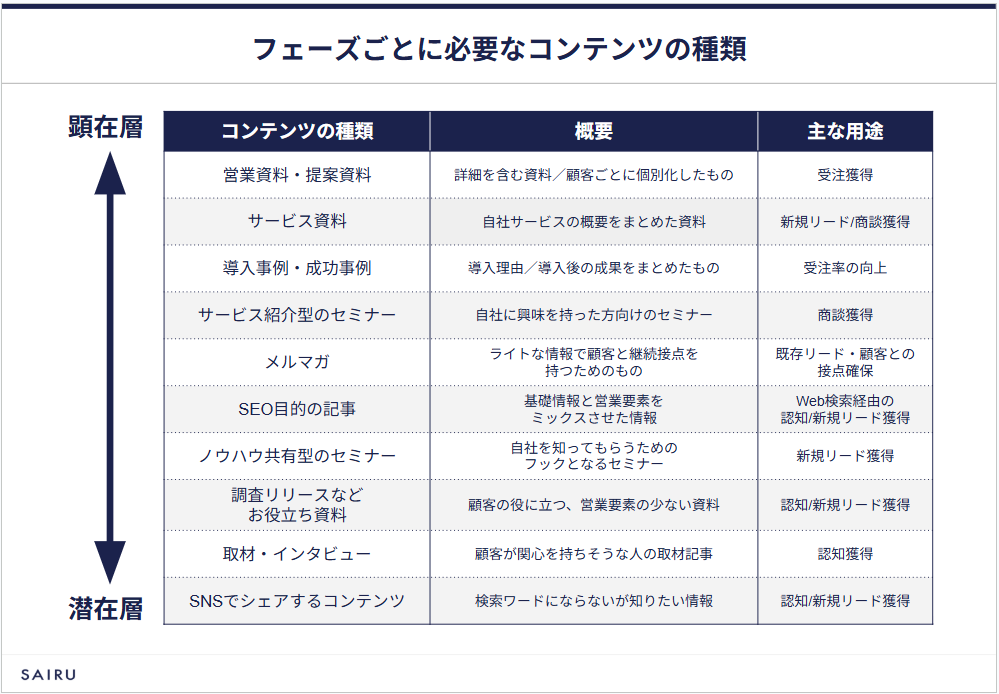

フェーズごとに必要なコンテンツの種類は、以下の例を参考にしてください。なお、企業によってはフェーズごとではなく、業界別やユースケース別にコンテンツを作成している場合もあります。

(例)フェーズごとに必要なコンテンツの種類

※関連記事:【連載】コンテンツマーケティング探訪

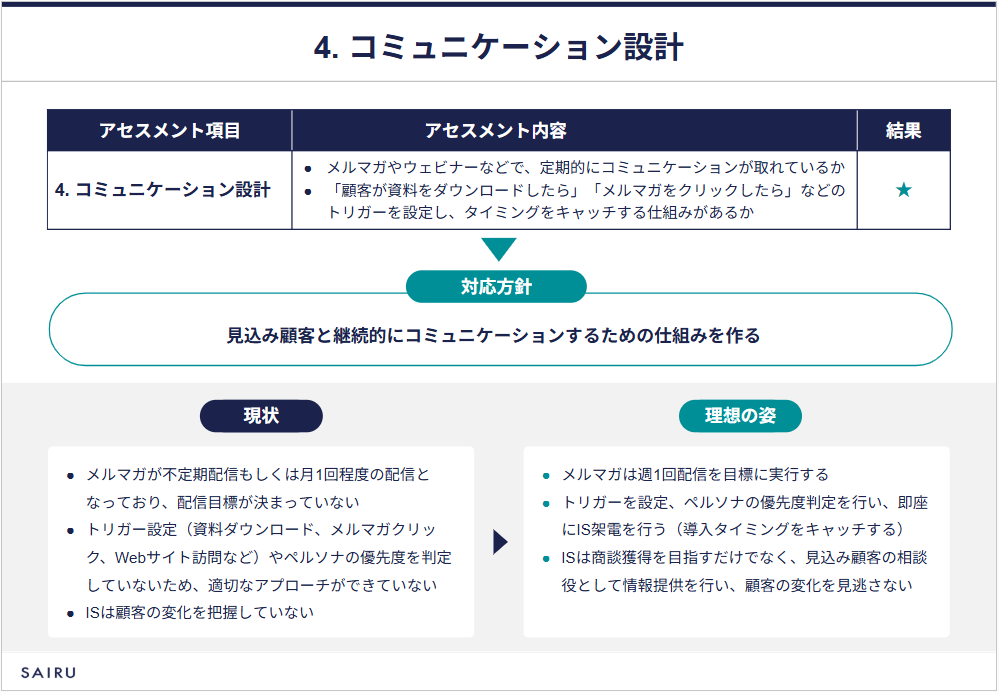

4.コミュニケーション設計

コミュニケーション設計の項目では、見込み顧客と定期的な接点が作れているか、導入意向の変化を正しくキャッチできているかなどを評価します。

メルマガやウェビナーなどが滞り気味になっている、配信目標が決まっていない、見込み顧客がどのような行動をとったらアプローチをするか決まっていない、行動を検知できていないなどの場合は「★(改善が必要)」です。

理想の姿は、メルマガやウェビナーなどの施策が週次のペースで走り、資料ダウンロードや再訪などのトリガーを感知して即座にISにリードがパスされる状態です。

また、ISは商談獲得だけに注力するのではなく、各フェーズの顧客の相談役としてコミュニケーションをとることで、顧客の導入意向の変化をキャッチできます。

株式会社WACULの調査によると、企業が1人の読者に対してメールを配信する頻度は週に1回がもっとも多くなっています。最低週に1回のメール配信を目標に置くとよいでしょう。

※出典:株式会社WACUL「メール送りすぎ?」 という遠慮は不要。メールマーケティングの実態調査

※関連記事:BtoBメールマーケティングで成果を上げる38のチェックリスト

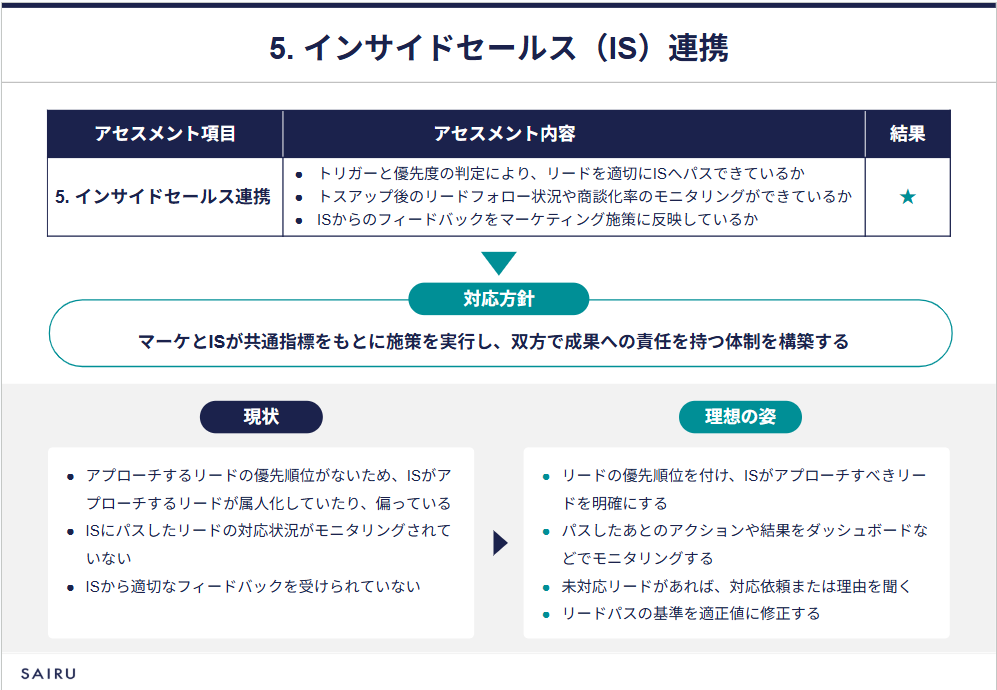

5.インサイドセールス(IS)連携

次に、IS連携です。マーケティングとISが連携して成果を出すために、適切な定義や仕組みがあるかを評価する項目です。

ISがアプローチするリードの優先順位が決まっていない、アプローチの判断基準が属人化している、アプローチ状況が把握できていない、マーケティングに対してISからのフィードバックがないなどの状態がある場合は、「★(改善が必要)」と判断します。

理想の姿は、ISがアプローチすべきリードが明確になっており、アプローチ後のアクションと結果を可視化できる状態です。ダッシュボードで把握し、「対応率の目標〇%以上」「未対応のリードがあれば理由を書く」「対応依頼をする」などのルールを設定しましょう。ISマネージャーはメンバーの活動を把握・更新する責任を持ち、対応漏れを防ぎます。

さらに、商談化しにくい条件やアプローチしやすい条件を数字で検証し、「この資料をダウンロードしたリードには想定どおりのアクションが取れているか」「対応率が高いチームと低いチームの差は何か」など、マーケティングとISが率直に議論できる定例を設定しましょう。

こうした定量・定性のフィードバックループに加え、席の配置やランチ会などで物理的な距離を縮める工夫も、両部門が一丸となって成果を高めるうえで効果的です。

※関連記事:インサイドセールスとは?成果に繋げる113のチェックポイント

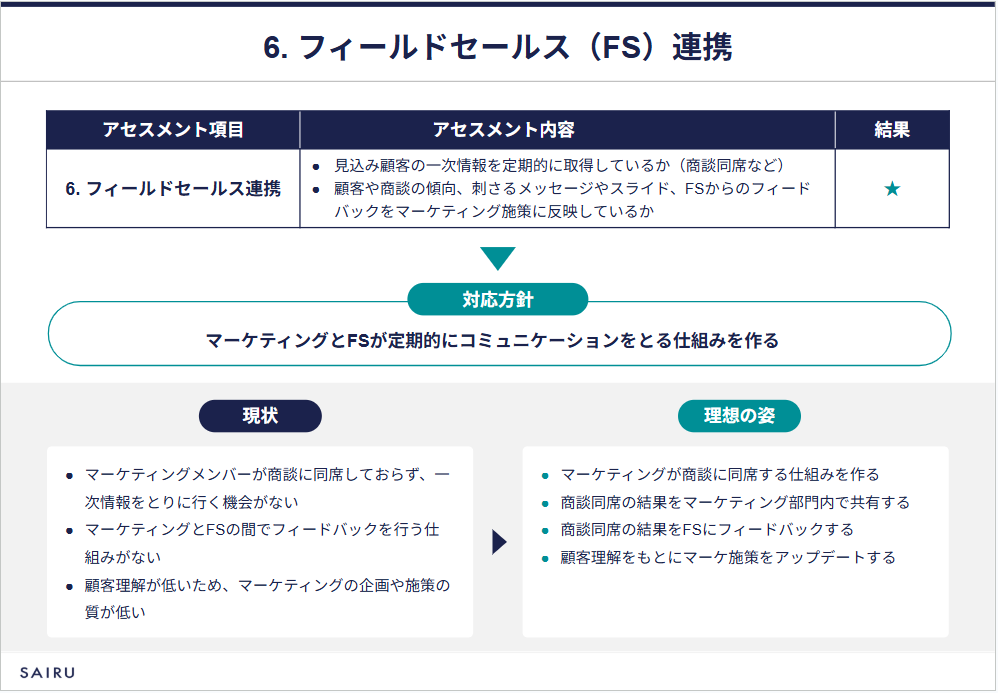

6.フィールドセールス(FS)連携

次に、FS連携を確認します。マーケティングとFSが適切に連携し、双方のより良い業務につながっているかを評価する項目です。

マーケティング担当者が商談に同席していない(商談の録画を見ていない)、マーケティングとFSの間で会話がない、顧客のことがよくわからず企画を作るのが難しい、商談で顧客が求める情報がわからないなどの状況がある場合は、「★(改善が必要)」と判断します。

理想の姿は、マーケティング担当者が月に1回は商談に同席し、商談の場で気づいたことを双方で質問しあう仕組みを作ることです。

商談に同席して顧客の生の声を聞くことは、定量データでは得られない学びや発見があります。顧客理解を深めることで質の高い企画やコンテンツづくりにつながるため、商談同席での学びや発見は部門内でこまめに共有しましょう。

また、商談を行ったFSに対し「あの場でなぜあの質問をしたのか?」「なぜあの提案を行ったのか?」など質問することで、FSの内省につながります。

月に1回の商談同席を続けていれば、FSから「こんな商談をしたが、適切な資料や事例はあるか?」「こんな資料があると商談しやすい」などのリクエストや相談がもらえるようになるはずです。

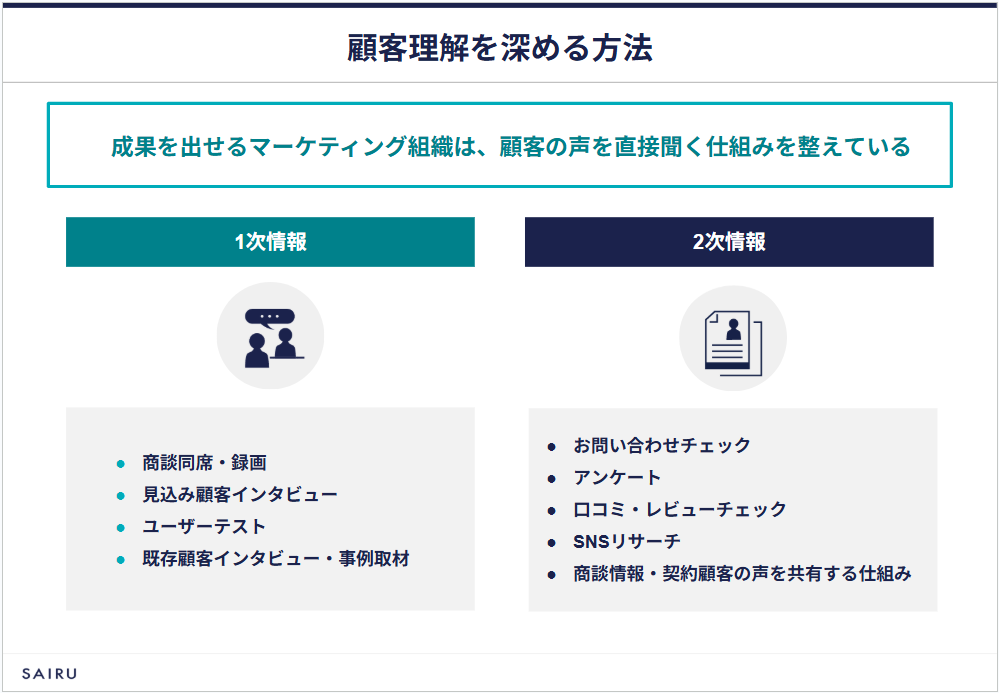

なお、顧客の声を直接聞く方法は、見込み顧客インタビューやユーザーテストなどもあります。以下にまとめていますので、あわせて参考にしてください。

※関連記事

既存顧客へのインタビュー項目シート。契約に至るプロセス・ユーザーの情報収集方法まで

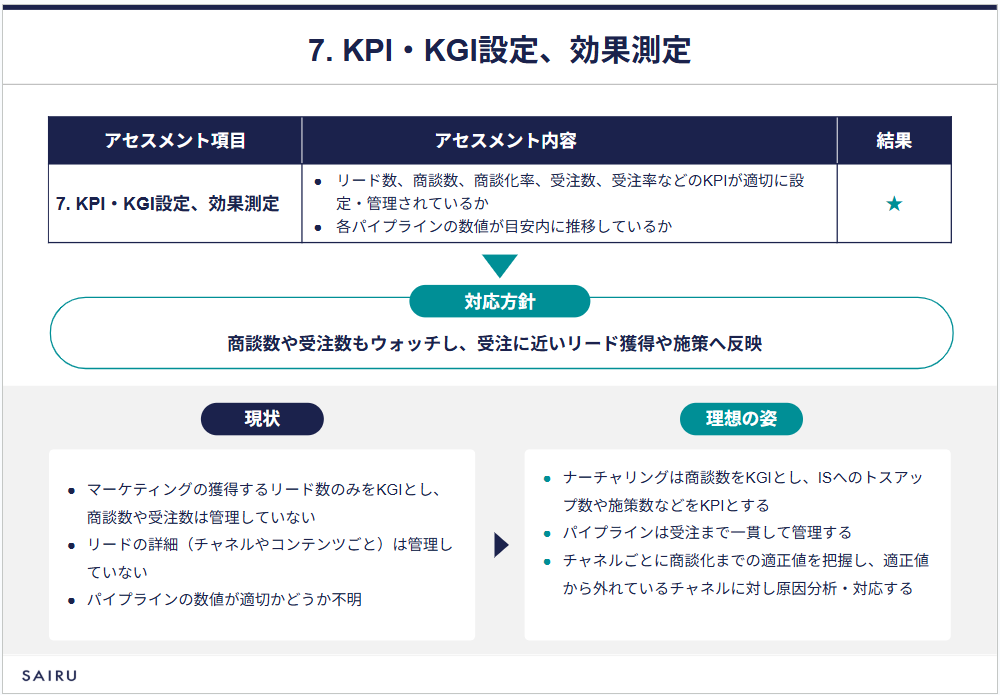

7.KPI・KGI設定、効果測定

次は、KPI・KGI設定と効果測定です。ここでは正しいKPI・KGIに基づいて施策が実行され、効果の数値管理ができているかを評価します。

マーケティング部門がリード数しか追っていない、チャネルやコンテンツごとのリードは管理していない、目標は達成しているがそもそも適正値なのかわからない、などの状況がある場合は「★(改善が必要)」と判断します。

理想の姿は、リード数だけでなく商談数・受注数まで一貫して追い、チャネル別パイプラインが目安や目標値と比較されている状態です。

KPI・KGIを設計するときは、リードから商談への転換数だけでなく、商談進捗や最終的な受注までを一貫してウォッチし、受注に結びつきやすいチャネルやコンテンツの傾向を把握します。パイプラインの数値が低いフェーズには課題があると捉えて原因を検証し、逆に目安を上回るフェーズは強みとみなしてリソースを重点投入しましょう。

さらに、営業ダッシュボードを活用して商談内容や失注理由を分析し、見込み顧客の課題や失注要因を共有することで、マーケティングと営業が一体となって受注最大化に向けたアクションを取れます。

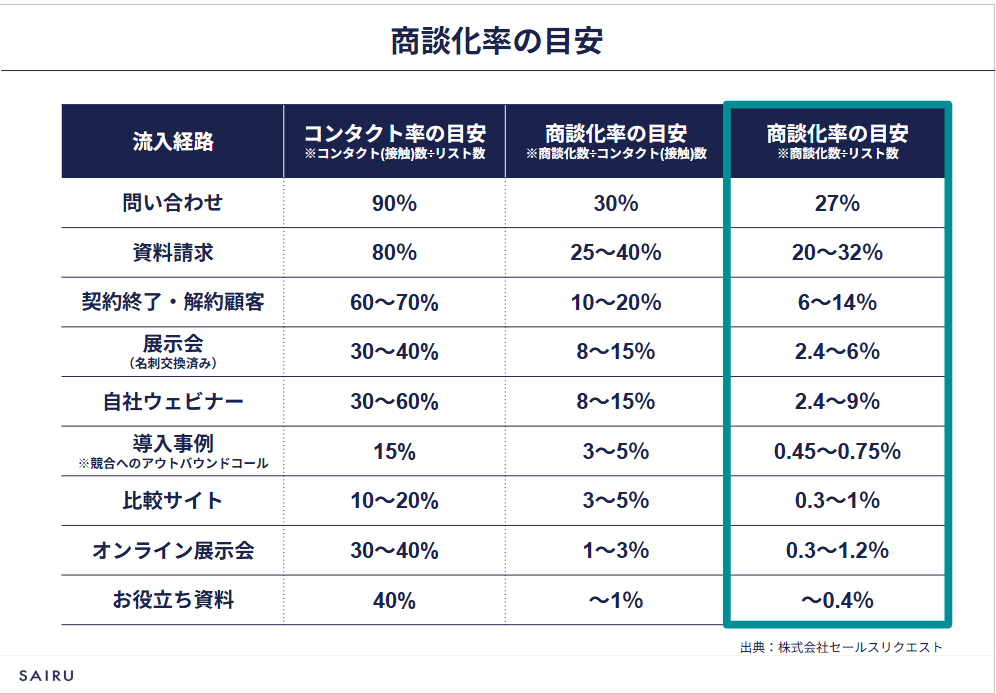

商談化率の目安は、以下を参考にしてください。

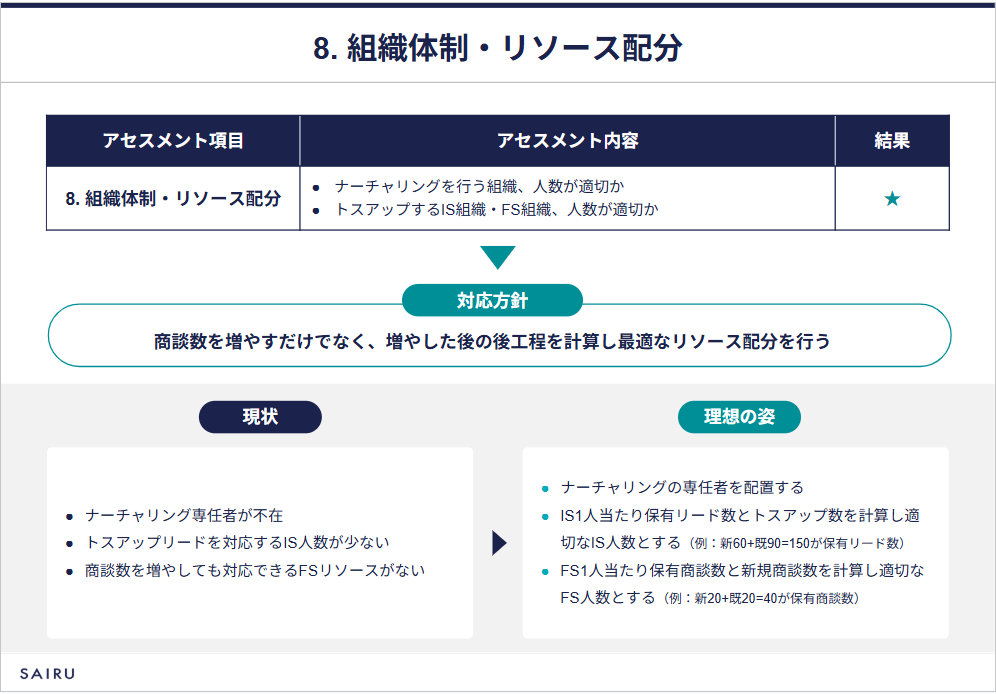

8.組織体制・リソース配分

最後にナーチャリングを進める組織体制やリソース配分を評価します。

ナーチャリングの先任者がいない、IS人数が少なく未対応リードが発生している、ISが商談数を増やしてもFSが対応しきれないなどの状態がある場合は、「★(改善が必要)」と判断します。

理想の姿は、ナーチャリング専任者が配置され、IS・FSの人数が保有リード数や商談数から逆算して過不足なく配置されている状態です。

「専任者が兼務になっていないか」「IS1人あたりの保有リード数、FS1人あたりの保有商談数が目安範囲に収まっているか」を指標に確認しましょう。

ISの保有リード数の目安は、ターゲット企業の規模やLTVによって異なります。中小~中堅企業がターゲットであれば、150件程度です。

ナーチャリングアセスメント後の施策管理テンプレート

各項目のアセスメントによって方針が見えてきたところで、以下のテンプレートを活用し、施策を実行していきましょう。

施策ごとの影響と工数を選ぶと、優先度は関数で自動入力されます。担当者の氏名や期日なども入れてご活用ください。

ナーチャリングの施策管理テンプレート(Googleスプレッドシート形式)をコピーする

※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとコピー画面が開きます

まとめ

本記事では、「リードが商談に結びつかない」という現場の切実な課題に対し、「ナーチャリング・アセスメント」による8つの視点での現状診断を解説しました。

- リード・DB管理

- ペルソナ設計

- コンテンツ

- コミュニケーション設計

- インサイドセールス(IS)連携

- フィールドセールス(FS)連携

- KPI・KGI設定、効果測定

- 組織体制・リソース配分

アセスメントは、「課題を洗い出して終わり」では意味がありません。改善策を着実に実行できるかどうかが、その後の成果に影響します。施策管理テンプレートを活用し、行動に落とし込んでいきましょう。