BtoB企業のPMF(Product Market Fit)ストーリーを紹介する本連載。今回はグロース市場に上場する株式会社うるるの電話代行サービス「fondesk」を取り上げる。2019年に始まったサービスで、過去40年存在してきた「電話代行」という領域にテクノロジーで革新をもたらした。事業開始から3年で3,300社以上の顧客を惹きつけた背景には何があったのか、執行役員の脇村瞬太氏に話を聞いた。

※関連記事:PMF(プロダクトマーケットフィット)達成ガイド~基礎から事例まで、新規事業を成功に導くためのコンテンツ集

新時代の「電話代行」はクラウドワーカーを使ったWebサービス

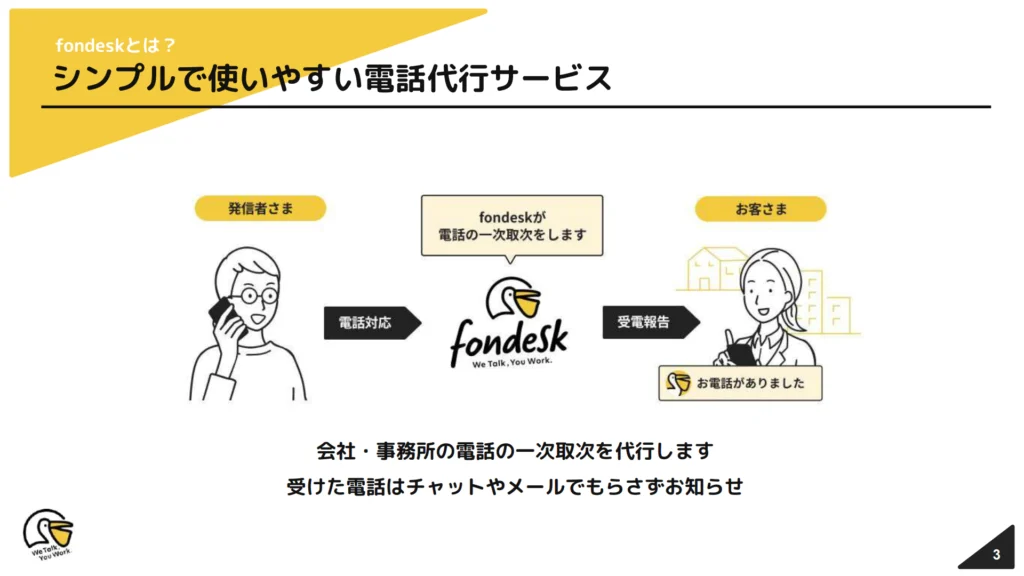

「fondesk」のサービスは、会社・事務所にかかってくる電話の取次をオペレーターが代行し、受けた連絡をEメールやチャットツール「Slack」「Chatwork」などで伝えるもの。「電話代行」自体は古くから存在するが、同社はこれを日本で初めてWebサービス化した。

サービスの根底にあるのは、「労働力不足を解決し 人と企業を豊かに」という、うるるのビジョンだ。うるるはfondesk以外にも、官公庁・自治体の入札情報速報サービスの「NJSS(エヌジェス)」、保育園・幼稚園向け写真販売システムの「えんフォト」など、クラウドワーカーを活用した独自のSaaS事業を複数展開している。

こうした事業では、「いい人を見つけられない」「人が見つかっても、いい仕事の振り方ができない」という問題が発生しがちだが、うるるでは電話取次ぎや入札情報の収集、写真撮影などと業務を切り出すことでクラウドワーカーの力を最大限活用できるようにしているのが特徴だ。

データ化業務などの「受託事業」で得たノウハウと、クラウドワーカーと企業をマッチングさせる「クラウドソーシング事業」で得た人材アセットという、2つの強みが活きる事業を展開している。

「fondesk」のサービスも、Chatwork社と共同で受託型の事業としてスタートし、後に現在のWebサービス型の事業に発展してきた経緯がある。2020年4月以降は「コロナ禍」をきっかけにリモートワーク向けの需要が爆発的に増加した。2020年から2022年3期までの2年間で、売上高の年平均成長率は177%を記録。2019年2月の立ち上げから3年で、3,315社が同社サービスを導入している(2022年3月末時点)。

Chatwork社との共同事業としてスタート、サービス価値を見極める

fondeskは実は、電話代行ではなく、企業から顧客にアプローチする「アウトバウンド(電話でのアポ取り)」を担うサービスからスタートした。それまでに蓄積していたクラウドワーカーという人材アセットを活用して始めたもので、どの会社にも必要な営業活動のニーズを取り込み、毎月数百万円の売上が立っていたという。

同じころ、Chatwork社との協業で、同社サービスのユーザーに限定して電話取次を代行するサービスも開始した。「アウトバウンド」で活用していたクラウドワーカーのリソースを、「インバウンド(電話を受ける)」にも活かせるのではないか、と考えたのだ。

しかし、インバウンドとアウトバウンドを両方手掛ける中で見えてきたのは、アウトバウンドの仕事がクラウドワーカーにとって非常に負担が大きく、長期継続が難しいということ。そして、企業も単発での依頼が多く、継続して利用するケースが少ないということだった。

一方で、インバウンドは企業に継続して利用してもらえ、毎月の業績も順調に伸びていた。「お客さんが辞めないから、喜んでもらえているという手応えがあったし、クラウドワーカーさんにとっても仕事を続けやすかった。我々がバリューを発揮できていると感じられるのは、インバウンドの方だったんですよね」(脇村氏)。

そこで、同社はアウトバウンド業務をストップして、インバウンドの受託事業に専念。Chatworkの無料ユーザー向け広告枠で積極的に宣伝活動を行いながら、ユーザーを獲得していった。

顧客が増えて多発した「事故」、テクノロジーで問題を解決

この共同事業の中で課題となっていたのは、「オペレーター教育」だった。

オペレーターがパソコンの画面上で多くのチャットを開きながら作業をする中で、受けた電話の内容を他社の担当者に間違えて送ってしまったり、誰からの電話だったのか、社名や氏名のメモを取り間違えてしまったり……と、顧客が増えるにしたがってインシデントが発生しやすくなっていた。

「そこで、分かりやすい電話対応のフォーマットを作り、ChatworkのAPI(Application Programming Interface)を使って、1つの画面上で取次作業ができるシステムをオペレーター向けに作ったら、事故が大幅に減らせたんです」(脇村氏)

依然、電話の液晶からシステムへの転記ミスなどの事故をゼロにはできていなかったものの、テクノロジーで着実に問題を解決していった。

「カスタムプラン」を停止。コアサービスを研ぎ澄ます

オペレーション事故をゼロにしていこうと取り組む中で、もう1つ挙がってきたのが、サービス内容の見直しだった。

「当時は月々4万円で、『カスタムプラン』というのを売っていたんです。導入企業ごとに電話対応のマニュアルを作って、オペレーターを教育する。でも、オペレーターさんが(難易度の高い)カスタムプランの電話には出たがらなくて……。教育コストも当然かかるし、覚えてもらうことが毎日増えるみたいな状態になっていたんですね」(脇村氏)

さらに、顧客の利用データをよく分析してみると、実はこのプランを求めている顧客も多くないことが判明した。オペレーションの複雑さやオペレーターへの負担も考慮した結果、fondeskの立ち上げに当たって「カスタムプランはやめる」という意志決定をした。

「これをやることで、3ついいことがありました。1つは、オペレーション品質が全体として上がった。覚える内容が標準オペレーションのみなので、ミス発生率がすごく減る。2つめは、オペレーターとして採用できる母数が増えて採用スピードが上がる。3つめは、顧客の期待値が適切に調整されるので、クレームやインシデントも減る。期待値が高い顧客に合わせることができればもちろんベストなんですけど、高い人には高いもの、低い人には低いもの、とやると、安定したいいサービスが作りにくくなるんですよね」(脇村氏)

この取捨選択により、同社サービスはよりシンプルで高品質なものとなり、事業がうまく回るようになっていった。その後、うるるはChatwork社にも相談の上、サービスの自社開発に踏み切ることを決断。電話代行サービス開始から9カ月目のことだった。

自社事業にシフト、顧客の4割に直接会ってターゲット理解を深化

自社事業としてスタートしたfondeskがターゲットと定めたのは、①ITベンチャー、②弁護士や税理士などの「士業」、そして③広告代理店/アプリ開発業者だった。

①は現場社員の電話対応時間を削減し、本業に集中してもらうことで生産性を高めたいというニーズがある。また、②と③の場合は、社長や「先生」と呼ばれる人たちに宛てた電話がほとんどであるにも関わらず、彼ら/彼女らは忙しくてオフィスにいないため、ほかの業務で忙しい社員の手を煩わせないためにも電話取次をアウトソーシングしたいという事情がある。

こうした顧客への理解はChatwork社との共同事業ですでに得られたものだったが、脇村氏自身の直接の接触によるところも大きい。

「お客さんにどんどん会いに行って、誰に、どういうシーンで使われているか、その理解を深める努力をしていました。最初のお客さん100社のうち、40社ぐらいには直接会いに行ったと思います。fondeskに関するツイートも全部見ていたし、全部レスもしていました」(脇村氏)

「とにかく知ってもらう」が奏功、効果的なデジマで事業安定化

マーケティング施策としては、「電話代行サービス」というものを知ってもらうことを主眼に、サービスリリース直後から積極的に記事広告などの認知施策を打ち出した。

「代表電話の取次をアウトソーシングした方がいい……というのは、僕自身もこれまで聞いたことがなかったんですよね。でも、Chatworkさんとの取り組みでニーズがあるのを知っていたし、みんな知らないだけだと思った。そこで『電話代行』というアウトソーシングそのものの認知度を高めようと思いました」(脇村氏)

記事広告のコストは1回で100~200万円ほど。初期のマーケティング施策としては高額だが、結果的には今でもその記事広告から顧客が増えており、「数年にわたる資産」になっているという。ほかにも14日間の無料お試しプランを提供したり、Google、Yahoo!、Facebookといった広告媒体で、顧客の顔写真や実名を含んだ事例バナーを積極的に出稿するといった施策を採った。

こうした施策が奏功し、新規登録が徐々に増加。はじめはゼロの日もあったのが、半年後には毎日3~5件の契約が取れる状態に。新規顧客が増えるたびに、チームメンバーは1社ずつ手書きで社名を書いて、当月の契約実績をオフィスの壁に貼っていたという。

「9割以上のお客さんと商談をしていないのに、毎日新規登録が増える。新規顧客の中にびっくりするような社名が含まれるようになってきたとき、『すごいな、fondesk』と思ったんです(笑)。ひとつ事業のフェーズが変わったな、と感じましたね」(脇村氏)

コロナ禍で契約数が爆発的に増加、オペレーター供給体制を整備

100社、200社、300社……と順調に顧客数を伸ばし、うるる社内でも応援の機運が高まる中、2020年に「コロナ禍」が発生。これがfondeskにとって思いがけない追い風となった。

2019年にサービスを開始してから、2020年3月までに累計で約340社が同社サービスを導入していたが、緊急事態宣言が出た後は、4月だけで400社が新たに契約。1日に70社が利用開始する日もあったという。

需要急増という嬉しい悲鳴が上がる一方で、はじめてオペレーター供給が間に合わない状態にもなり、一時デジタルマーケティングを止めたこともあった。

しかし、これまで自社のクラウドソーシング・プラットフォーム「シュフティ」だけで募集していたオペレーターを、広告費をかけて他社のプラットフォームでも募集したところ、1カ月程度で供給が間に合うように。採用専門の担当者も置き、オペレーターを厳選する体制も整えていった。

この体制が整った後は、積極的なプロモーション活動も再開。広告費も徐々に増やし、広告の事例で紹介する内容も社会情勢の変化に合わせて最適化していった。

「これまでの“生産性を上げるなら『fondesk』”というものから、“リモートワークをするなら『fondesk』“という文脈にガラリと変えました」(脇村氏)

オペレーターの供給が安定し、リモートワーク需要が新たに喚起された今、fondeskの売上高は、2022年3月期でうるる全体の11%を占めるまでに成長。うるるの「ひとつの主力事業」(脇村氏)として、存在感を増している。

一本筋が通っていて、何年も使い続けられるものを

その後、脇村氏の頭で渦巻いていたのは「コロナによる特需が終わったらどうしよう」という思いだった。そこで考え出された次なる一手が、現在の主要顧客が偏在する「東京」と「IT業」以外のマーケットに向けた販売。

「相対的な実績は少ないものの、東京とIT業以外でも販売実績はあるので、1社1社買ってくれる理由などの理解を深めて、販売チャネルを増やすなど、きちんと売り方を作っていくことを考えています」(脇村氏)。

これまでの歩みの中で、脇村氏がふり返ってPMFを実感した瞬間は、「新規登録数が毎日伸びるようになったとき」。

脇村氏によれば、PMFに至るまでに一番大切なのは、「ほとんどのお客さんが持っている、緊急度の高い課題」を深く理解すること。この「ほとんどの」というところが重要で、サービスがニッチになりすぎないことが成功の秘訣だという。

「電話ってどこの会社でもほぼ受けているし、取り次ぐプロセスや伝言メモに書くこともほぼ同じ。そこを妙に膨らませすぎたりとか、気を利かせすぎたりすると、今度はどこかのお客さんにとってはゴテゴテした過剰なものになったりするんですよ」(脇村氏)とのこと。

そして、「基本となるSLA(Service Level Agreement=サービス水準合意)を超えながらも、いかにしてシンプルを保てるか、『誰でも使って便利』というサービスに仕上げられるか、が大事だと思います。fondeskも、3年間でお客様向けの主要機能は数えるほどしか増えていません。お客さんから見て本質は変わっていないんです。一本筋が通っていて、何年も使い続けられるもの。意外とそれが大事な考え方じゃないかな、と思います」(脇村氏)。

[取材] 岡徳之 [構成] 山本直子