BtoBスタートアップのPMF(Product Market Fit)ストーリーを紹介する本連載。最初に登場するのは、パブリッシャー向けのワンストップソリューション「AutoStream」を展開するFLUXだ。同社はこの3月に10億円の資金調達を実施し、急成長を遂げているが、PMFの期間は、プロダクトの汎用化にも組織拡大にも着手せず、ひたすら顧客満足度の向上に注力したという。その過程とPMF後の飛躍も含め、CEOの永井氏への取材を基にお伝えする。

※出典:MarkeZine / 公開日: 2021/05/20

※関連記事:PMF(プロダクトマーケットフィット)達成ガイド~基礎から事例まで、新規事業を成功に導くためのコンテンツ集

PMF後は営業時の獲得率が50~60%に

本連載では、チームPMF(才流 栗原氏、DNX Ventures 稲田氏、SPROUND 田中氏)が様々なBtoBスタートアップのPMF(Product Market Fit)の過程を取材。そのストーリーをお伝えします。

FLUXは2018年5月に創業、2019年1月にパブリッシャー向けのワンストップソリューション「AutoStream」をリリースした。対象となる顧客はWebメディアもしくはアプリでコンテンツを発信し、ユーザーを呼び込むことで広告収益を得ているメディア企業である。機能としては広告収益の最大化を行うヘッダービディングを中心に、メディアのデータ活用やアドフラウド対策ソリューションなども提供し、トータルでメディアの収益化を支えている。現在契約メディア数は400以上、継続率は99%を維持しているそうだ。

急成長を遂げている同社だが、PMFに至ったと手ごたえをもったのは2019年の後半から年末にかけて。売上として反映されたのは、2020年の年初だった。外資系コンサル企業であるベイン・アンド・カンパニーを経て、創業社長として事業をゼロから育ててきた永井氏は、次のように語る。

「日本のメディア企業にとって馴染みのないプロダクトだったこともあり、創業当初は時間をかけて説明をして導入してもらい、少数の人に使い続けてもらうステップが必要でした。ですがPMFした後は紹介での導入が増え、お客様が既にプロダクトの存在を知っていて、導入前提でお問い合わせいただき、営業に行った瞬間に発注が決まることも多くなりました。営業した際の獲得率は50~60%に上がっています」(永井氏)

米系戦略コンサルのベイン・アンド・カンパニーにて、大手通信キャリアの戦略立案・投資ファンドのデューデリジェンス・商社のM&A案件などに従事。慶應義塾大学法学部法律学科卒。

PMF前後の状況を表す際「上り坂で大きな岩を押していた状態が、あるときから下り坂で岩が勝手に転がりだすようになる」という例えがしばしば使われるが、同社はまさにその状態を作ることができているように見える。

どのようにして、PMFにたどり着いたのだろうか。永井氏への取材を基に、その過程を紐解いていこう。

PMFの過程で何を検証したのか?

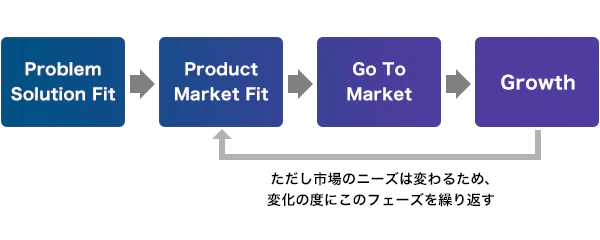

一般に、スタートアップの成長過程は下図のように分解できる。PMFの前段階にはPSF(Problem Solution Fit)があり、これは解決されていない課題と、その課題を解決する有効な手法が見つかっている状態を指す。その一方、課題を解決したら売り上げが立つか、市場性があるか、熱量の高い顧客セグメントがあるかといった項目は、検証できていない。

FLUXの場合は、創業の時点でPSFは終了していると捉えていたという。海外の事例から、メディアの広告枠販売や広告収益最大化というProblemに対して、ヘッダービディングというSolutionが機能しうることが既にわかっていたためだ。

一方日本のメディア業界は代理店が強い構造も影響し、類似のプロダクトを大規模に提供している企業は存在していなかった。そのため検証すべき課題は、このSolutionが日本の市場にも受け入れられるのか、そしてスケーラブルな事業として成り立つかどうかに絞られた。

なお、同社がProblemとSolutionのアイデアを発見できた背景には、メディア業界の知識とネットワークを有していたことが大きかった。

「共同創業者の平田はカカクコムで『食べログ』や『価格.com』などのマネタイズを担当しており、そこでの課題感や解決の方法についてよく知っていました。私もメディア業界の知人が多く、Webメディアを手伝ったりしていたこともあったので、そこから彼らが今どこにペインを抱えているのかを掴むことができました」(永井氏)

こうしてFLUXは「AutoStream」をローンチし、PMFへの道のりを歩み始めた。

初期は5社に絞って導入。顧客満足度を徹底的に高める

「AutoStream」はいわゆるバーティカルSaaSで、ターゲットは中堅~大企業に絞られる。報酬体系はシンプルで、固定フィーに加え、上がった収益に応じて料金を支払ってもらう仕組みだ。そのためPMFの過程で見ていたのは「FLUXに対して報酬を支払うことができるくらい、顧客の売り上げを伸ばすことができるかどうか」だった。

検証にあたっては、まず5社に絞ってプロダクトを導入してもらい、ひたすら顧客満足度を上げることに注力。ローンチから半年~10ヵ月頃までは、売上は度外視していた。

また初期の5社は業界大手企業に狙いを定めたという。「業界でも有名な5社、大手IT系プラットフォームや大手出版社のWeb経済誌に導入をお願いしました。そこで実績を出せれば、業界の他のプレイヤーも『大手が入れているならば、うちも入れよう』と思ってもらえるので、マーケティング的に有利になると考えたのです。実際にPMFした後は、大手企業で成果が出ましたという営業資料が強力な武器になっています」(永井氏)

しかし、提供開始当時は思うような収益が出せず、プロダクト面で多くの改善が必要となった。現在は最低でも20~40%アップを収益として提供できているところが、3%台に留まることもあったという。

「海外で類似の事業を行っている会社から学ぶなどして徐々に改善していったのですが、当時はエンジニアがCTO1名しかいなかったこともあり、大変でしたね。導入してもらうのも継続してもらうのも、泥臭くやっていった部分が大きかったです。」(永井氏)

ここでも役に立ったのが、永井氏や平田氏が有していた業界におけるネットワークだ。知り合いの担当者に直接お願いし、彼らが決裁できる金額に調整したり、その後も細かくコミュニケーションをとりながら、多少のバグがあったり、すぐに成果が出なかったりしても長い目で見てもらえるよう、信頼関係を構築していった。

プロダクトの汎用性もいったん度外視

永井氏の説明通り、PMFの段階でエンタープライズ企業に導入してもらうマーケティング上のメリットは大きいが、プロダクトの面では汎用性が低く横展開しにくいカスタマイズを求められることもある。どこまでを反映するか意思決定に苦労している企業も多いが、同社ではどのような方針をもっていたのだろうか。

「初めの5社に関しては、本来は請け負わないであろうカスタマイズにも対応しました。プロダクトそのものを変えてほしいというフィードバックもあったりしたほどです。ですが当時は、一番の目的は特定の会社の顧客満足度を高めることだと定めて、汎用性についてはあまり考えないようにしていました」(永井氏)

つまり同社は、PMFが終了するまでは顧客の要望に徹底的で寄り添うことに集中した。ただし永井氏は、同社のプロダクトはオールターゲットではなく業界特化であること、かつ対象顧客が中堅~大企業と限定されていることも、この方針に影響していると付け加えた。

あえて組織拡大もせずにPMFに徹する

同社は組織体制の面でも、PMFに到達するまでは拡大・定型化を目指さないという方針をとっていた。前述のとおり、PMFに到達したと手ごたえを得たのは2019年の後半から年末にかけてだったが、それまでは創業メンバー4名体制のままで、導入企業を増やすこともしなかった。

「BtoBかつニッチなプロダクトの場合、購買にあたっては業界内での会社の評判が極めて重要になるため、プロダクトが微妙な状態で拡大を目指すのはネガティブな行為です。誰でも売れる状態になっている、開発や保守管理も再現性がある状態にもっていくまでは、人を増やしてもあまり意味がないと考えていました」(永井氏)

グロースを見据えて行ったのは、再現性を高める“型化”

ただし同社では、PMF前の早い段階から組織拡大を見据えた準備は進めていた。具体的にはセールスとCSとプロダクトの3つに分けて、再現性を高めるための“型”を作り、今もPDCAを回しながら修正を図っている。

「セールスに関しては、営業資料から収益試算シミュレーションまでを一通り型化しています。CSもお客さんにどのようにコミュニケーションするかを、プロダクトは保守管理エンジニア/CSエンジニア部分を定型化しています」(永井氏)

同社ではPMF後に組織図を作成し急ピッチで採用を進めてきたが、“型化”ができているため、新しい社員のオンボーディングも早いそうだ。現在はパートタイムの社員も含め約55名に拡大している。

なお、PMFした後の拡販は、アライアンス・パートナーセールスで進めた。特にアライアンスは施策実施初期から好調だったという。プライシングは、レベニューアップリフトがある程度達成できた段階で調整していった。その際は顧客の反応よりも、自社の営業担当者の「これなら見積書を求められる」という反応を見ながら、適正な価格を探っていた。

顧客フィードバックを得るための仕組みとNPSの活用

FLUXでは、PMF以前から顧客からのフィードバックを継続的に計測している。永井氏がNPSを開発したベイン・アンド・カンパニーの出身ということもあり、初期からNPSを採用。毎月の計測では回答率が下がる恐れがあり、逆に期間が空きすぎると差分が見えにくいため、今は四半期単位での計測に落ち着いている。NPSは一般的には競合他社と比較する目的で用いられることが多いが、同領域に競合が少ないFLUXでは、前回と比較してどれだけ良くなったかを測る定点観測の意味合いで活用されている。

「とにかくプロダクトのイマイチなポイントを潰していくために使っています。改善のフローは定例会議でCSとプロダクトのメンバーが膝を突き合わせて、開発を要するもの・要しないものをディスカッションし、開発する場合は優先順位をつけています。開発を要しないプロセス改善系のものはCSでクイックに対応しています」(永井氏)

PMF到達に寄与したのは、徹底したリサーチと成果指標の設定

最後に永井氏にここまでの過程を振り返ってもらい、PMFに到達するにあたってカギとなった行動を挙げてもらった。一つは参入前に競合リサーチを綿密に実施したことだ。

「初めにお話ししたように、私たちが参入した領域は既にPSFに達しており『誰がその領域を取りに行くのか』という状況でした。後々大きな会社が入ってきてしまうと勝てないので、彼らが参入していない理由がどこにあるのか、かなり慎重に見ていましたね。国外も含めて60社くらいヒアリングしました。逆に、世の中に新しい価値を問うようなプロダクトで、新しいマーケットを創造していくという場合は、調査はあまり意味をなさないと思います。顧客インタビューなどでインサイトを抽出し、プロダクトを顧客に当てながら作っていくのが良いでしょう」(永井氏)

もう一つは、どの指標を用いて検証するかあらかじめ決定しておくことだという。

「我々の場合、検証したい項目はレベニューアップリフト、つまりどれだけ顧客の売り上げを押し上げることができたか、だけでした。このように決めておいたからこそ、オーバーサーブになるかもしれないとか、売上にならないというのはあまり気にせず進められました。1つから3つくらいのKPIを設定するのが大事かなと思います」(永井氏)

なお、PMFは一度到達したらそれで終了するわけではない。同社も、現在は既存顧客へのクロスセルが大きいとしながらも、プロジェクトポートフォリオ会議をもって、次なるPMFを探ろうとしている。そこには1回目のPMFで学んだことが活きている。元々トップダウンで考える傾向が強かったが、「顧客に当ててみないとわからない」と実感を得たそうだ。FLUXのこれからに引き続き注目したい。

取材後記

成長スピードの速いFLUXさんですが、創業前の綿密な市場調査と成長の前段階でのクライアントを交えた検証期間の双方によって、確かに「PMFフェーズ」が存在していたことがわかりました。課題が存在するか、解決できるか、といったPSFのフェーズは短く、市場調査で補完できたようですが、市場性や収益率などビジネスとして飛躍させるに十分なMarketがあるかの検証はじっくり行っていたのが印象的です。

このように、一見最初から上手くいっている会社でも、実際にはPMFの期間を経ています。そしてその間は売上や直近の成果に囚われず、自分たちの考えたPMFの域値を超えるまで、創業メンバー全員で検証を重ね、それがその後のスムーズな成長につながっている。これがFLUXさんの事例から学べることだと思います。(SPROUND田中氏)