今回は、営業資料(およびサービス紹介資料)の改善プロセスをご紹介します。

見込み顧客が商品・サービスを理解するのを後押しする営業資料。資料請求や初回商談、顧客内での回覧時にホットリードを商談や提案に繋げる役割を果たします。加えて、営業資料は初回商談の進め方を規定するため、構成や流れが商談の質を左右します。

しかし、営業資料の改善に腰を据えて取り組めている企業は多くありません。才流(サイル)のお客様でも、Webサイトや広告クリエイティブの改善に注力する一方、営業資料は「数年前に作ったまま」「継ぎ足しで抜本的な改善はできていない」という企業がほとんどです。

才流では営業資料の改善もご支援しており、多くの場合に商談化率、案件化率(提案率)、新入社員の立ち上がりなどで成果がみられます。そこで本記事では、ご支援を通して体系化した営業資料の改善プロセスについて解説しました。

▼ 本記事の内容を解説したセミナーのアーカイブ動画はこちら

才流では「成果につながる営業活動がわからない」「営業が属人化されていて、営業成果を最大化する仕組みが分からない」企業さまを支援しています。⇒資料の無料ダウンロードはこちら

営業資料の改善プロセス

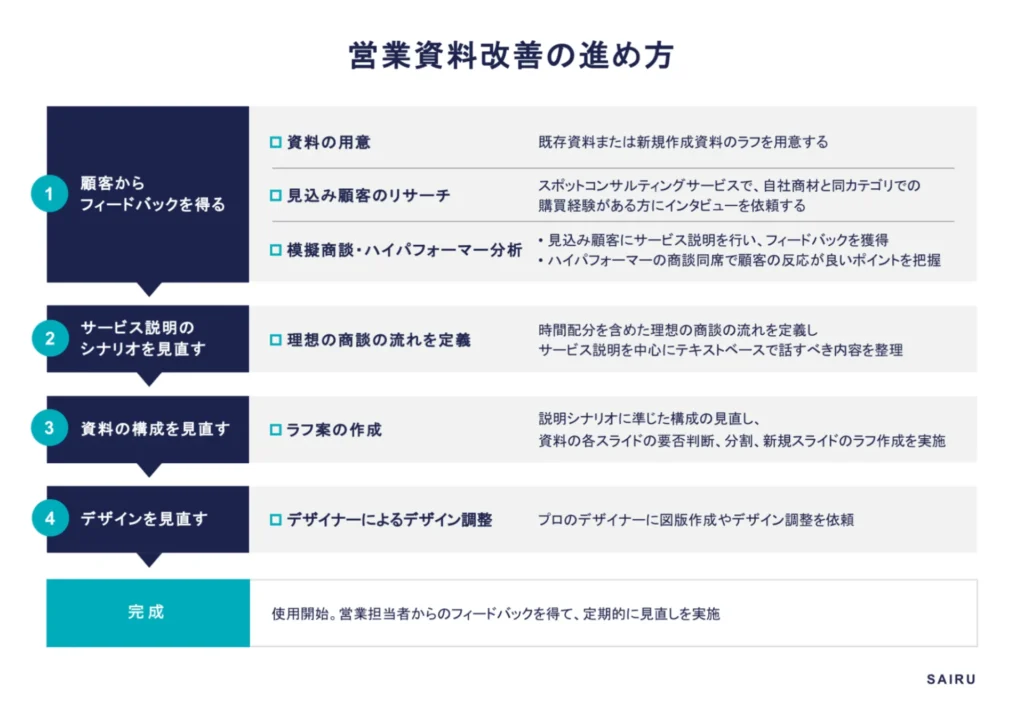

はじめに、営業資料の改善プロセスの全体像を説明します。営業資料の改善は、大きく以下の4つのステップで進めます。

- 顧客からのフィードバックを得る

- サービス説明のシナリオを見直す

- 資料の構成を見直す

- デザインを見直す

営業資料の読み手・聞き手である顧客視点で課題を抽出し、それを起点にシナリオ・構成を見直し、デザインでわかりやすさを担保します。

以降、ステップごとに取り組み内容を解説していきます。ツールやテンプレートも用意しているので、ぜひ活用してください。

1. 顧客からフィードバックを得る

ひとつめのステップは、顧客からフィードバックを得ること。なぜ顧客からフィードバックを得る必要があるのか。背景から説明します。

なぜ顧客からフィードバックを得るのか

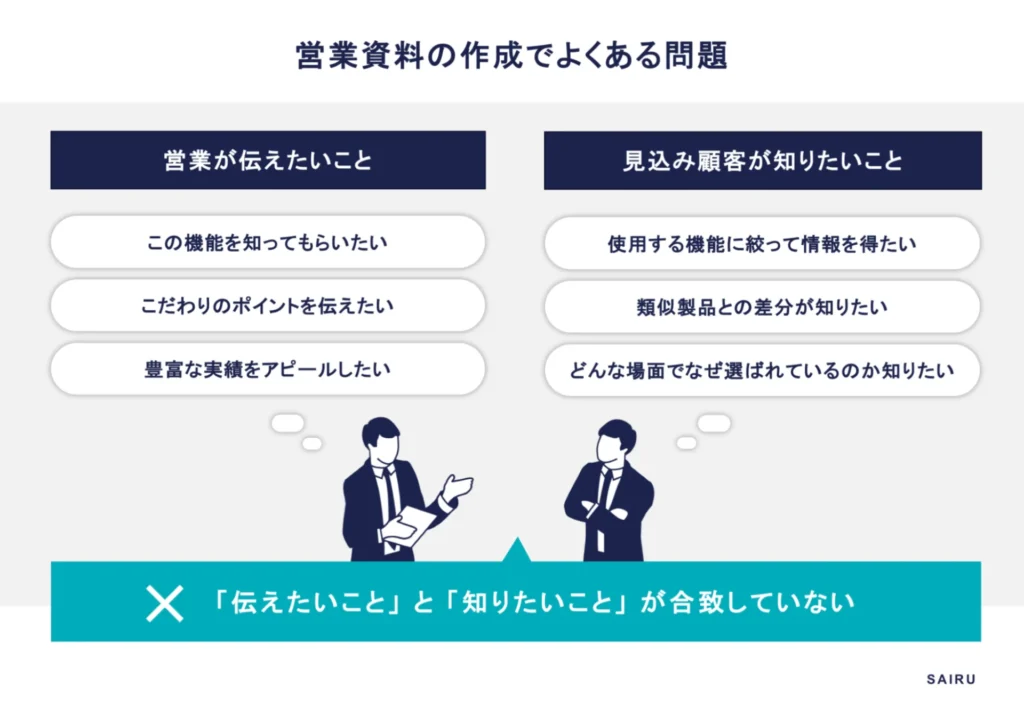

営業資料はサービス開発者や営業責任者、事業責任者など、商材に最も詳しいメンバーが監修して作成しているケースが多いと思います。

商材に詳しい人は商材の良さも熟知しているため、アイデアを豊富にもっています。また、自社が伝えたい商材の良さを網羅的に表現することもできるでしょう。

一方で、問題になるのが「顧客にとってのわかりやすさ」や「顧客が求める情報の網羅性」です。商材に詳しい人は、どうしても伝えたいことを中心に資料を作成してしまい、結果的に顧客が知りたいこととはズレた内容の資料になってしまう傾向があります。

こだわりの機能を伝えたい思いから機能の説明がメインになったり、自身が商材について詳しすぎるがために「一般的にわかりやすい表現なのか」を判断できなくなったりするのです。

こうした背景から、営業資料は顧客にとってわかりにくく、顧客が知りたい情報を端的に得られないものになりがちです。しかし、営業資料を読んだり見たりするのは顧客。そのため、まずは顧客からフィードバックを得ることが重要になるのです。

顧客からフィードバックを得る方法

顧客からフィードバックを得るためには、どうすれば良いでしょうか。おすすめするのは、見込み顧客への模擬商談です。顧客に近い属性の方に対し、既存の営業資料やラフ案をもとに商品・サービスの説明を行い、フィードバックを得る取り組みです。

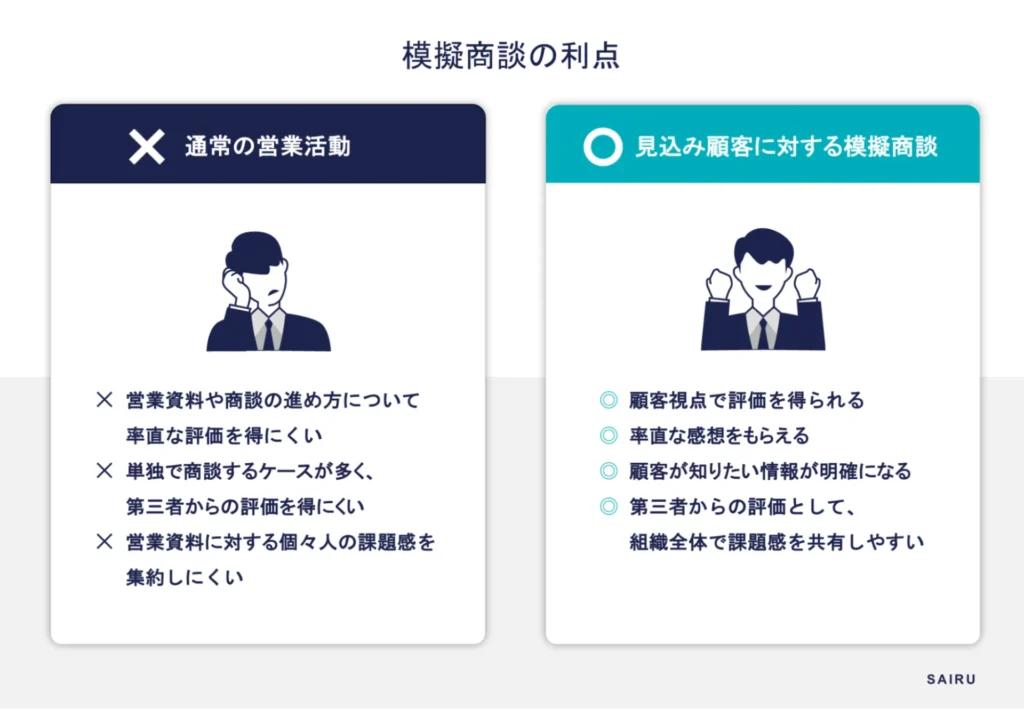

模擬商談の利点は、通常の営業活動では得られないフィードバックが得られることです。

営業活動のなかで顧客が商品・サービスに対する評価を口にすることはありますが、営業資料や商談の進め方について言及するのは稀でしょう。営業資料の良し悪しは営業担当者が自身で振り返るしかなく、第三者の評価を得にくい状況に陥ってしまいがちです。

一方、見込み顧客に対する模擬商談では、実際の顧客に近い視点から営業資料や商談の流れについての率直なフィードバックが得られます。「もっとここが知りたかった」「ここは関心事ではないので不要」など、顧客側が得たい情報が明確になるのです。

また模擬商談によって得た課題は、自社内で共有しやすいことも利点です。個々の営業担当者の課題感を集約するよりも客観的なため、組織として改善の方向性を定めやすくなります。

模擬商談の進め方

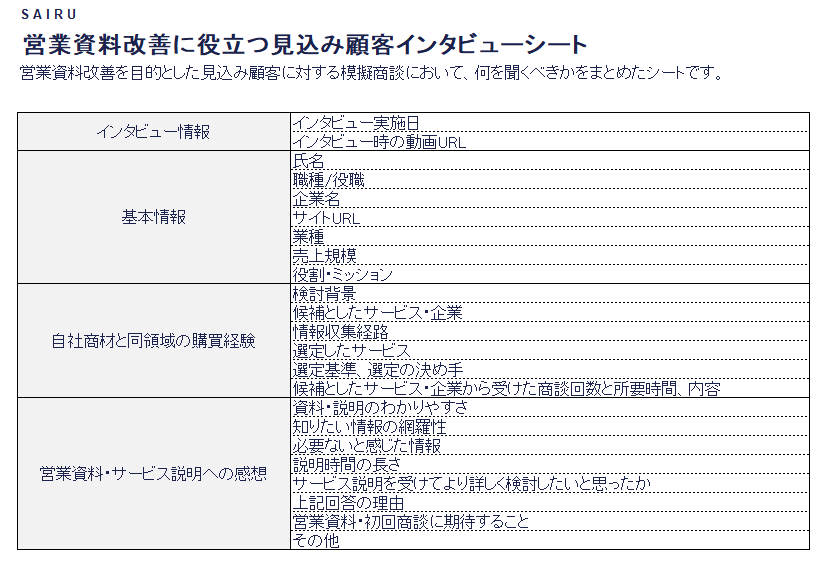

次に模擬商談の具体的な進め方について説明します。実際に模擬商談を行う際に使えるインタビューシートも用意したので、あわせて活用してください。

①資料の用意

まずは既存の営業資料を用意します。新規商材の場合は、企画書や営業資料のラフ案を準備してください。ラフ案を新規作成する際は、当社の営業資料フォーマット・提案資料フォーマットも利用いただけます。以下の記事よりダウンロードしてください。

※関連記事:

営業資料の作成・改善に使える62のチェックリスト【テンプレートあり】

②見込み顧客の募集

次に、ビザスクのようなスポットコンサルティングサービスで見込み顧客に該当する人を募集します。たとえば経費精算システムの営業資料であれば、経理部やIT部門での購買を主導した経験がある方に依頼すると良いでしょう。

見込み顧客を探す方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。

※関連記事:顧客理解を深める12の方法

③模擬商談の実施

インタビュー対象者が見つかったら、1時間程度のインタビュー時間を設定します。用意した営業資料の流れに沿って、自社の商品・サービスについて説明しましょう。

ポイントは、どのインタビュー対象者からも、同じ前提・条件でコメントをもらうこと。毎回その場で説明するのではなく、事前に録画しておいたサービス説明動画を再生する方法をおすすめします。

そのうえで、インタビュー対象者に商品・サービスを選定する立場から評価してもらってください。まずは自由にコメントしてもらい、ヒアリングをしながら、以下の事項を確認していきます。

- 資料・説明のわかりやすさ

- 知りたい情報の網羅性

- 必要ないと感じた情報

- 説明時間の長さ

- サービス説明を受けてより詳しく検討したいと思ったか

- 回答の理由

これらの観点でフィードバックを得ると

「知っていた情報が大半。時間がもったいない」

「説明が長すぎる」

「利用イメージが湧かなかった」

「機能説明ばかりで、自分の業務がどう変わるのかがわからなかった」

「他社商材との違いがわからなかった」

「デザインやフォントなどに統一感がなく、不安に感じた」

「図版がわかりにくい」

など、顧客視点での改善点が抽出されます。こうしたフィードバックを複数集め、課題と改善方針を整理していきましょう。

なお、見込み顧客の募集が難しい場合は、商材に関与していない社内の第三者、知人などに対して模擬商談を行っても構いません。購買者の視点は欠けますが、第三者にとってわかりやすいか、魅力が伝わるかという観点では十分に気づきが得られます。また、既存顧客に協力してもらうのも選択肢のひとつです。

模擬商談時に利用するインタビューシートは、以下よりダウンロードしてご利用ください。

営業資料改善に役立つ見込み顧客インタビューシート(Excel形式)をダウンロードする※個人情報の入力は必要ありません。 クリックするとファイルがダウンロードされます。

2. 商品・サービス説明のシナリオを見直す

続いて、模擬商談で得たフィードバックをもとに営業資料の改善方針を検討します。

といっても、すぐに営業資料に手をつけるわけではありません。

インタビュー対象者から「話の流れや時間配分が期待どおりではない」との指摘を受けることも多いため、まずは商品・サービス説明の流れや、それぞれのセクションのボリュームから見直します。

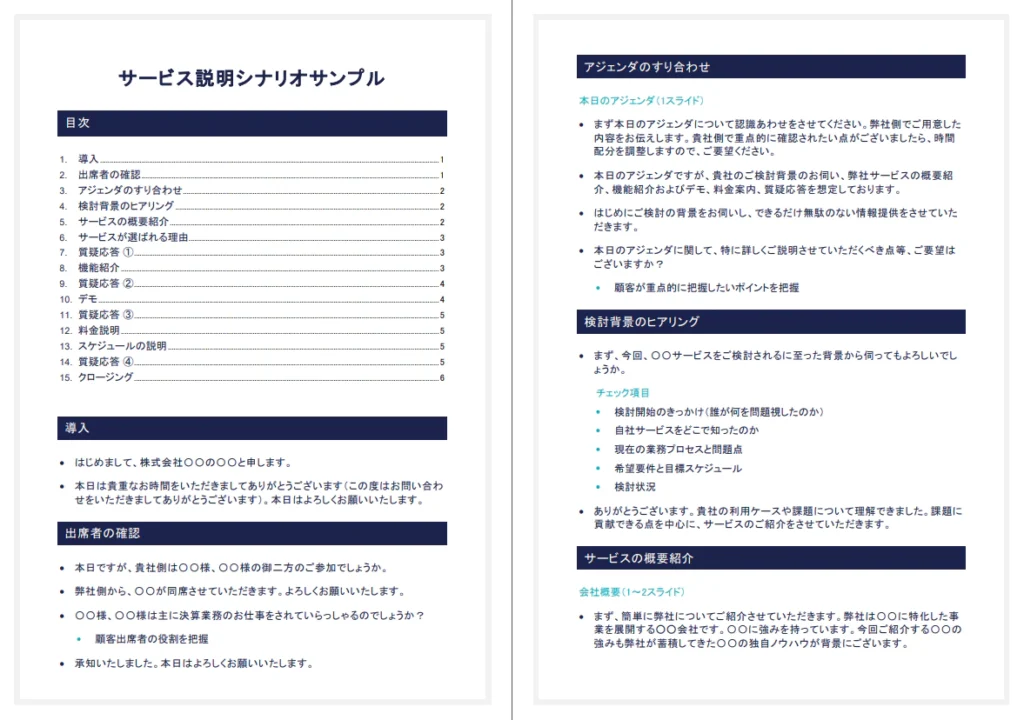

見直しを行う際は以下のように、商品・サービス説明の簡易的なシナリオを作成し、顧客視点に沿った構成や文章を仮置きします。

サービス説明シナリオサンプル(Word形式)をダウンロードする※個人情報の入力は必要ありません。 クリックするとファイルがダウンロードされます。

シナリオ作成は、ハイパフォーマーの商談に同席し、説明の流れを書き起こすことから始めます。完成度が高いシナリオをベースにできるため、模擬商談で得たフィードバックを反映しやすいのです。

素案ができたら、社内の複数人からフィードバックを得てください。顧客視点を重視しすぎると、顧客に気づきを提供するための要素が削られてしまう可能性があるからです。顧客が知りたいことと、自社が伝えたいことのバランスを取るためにも社内レビューが必要です。

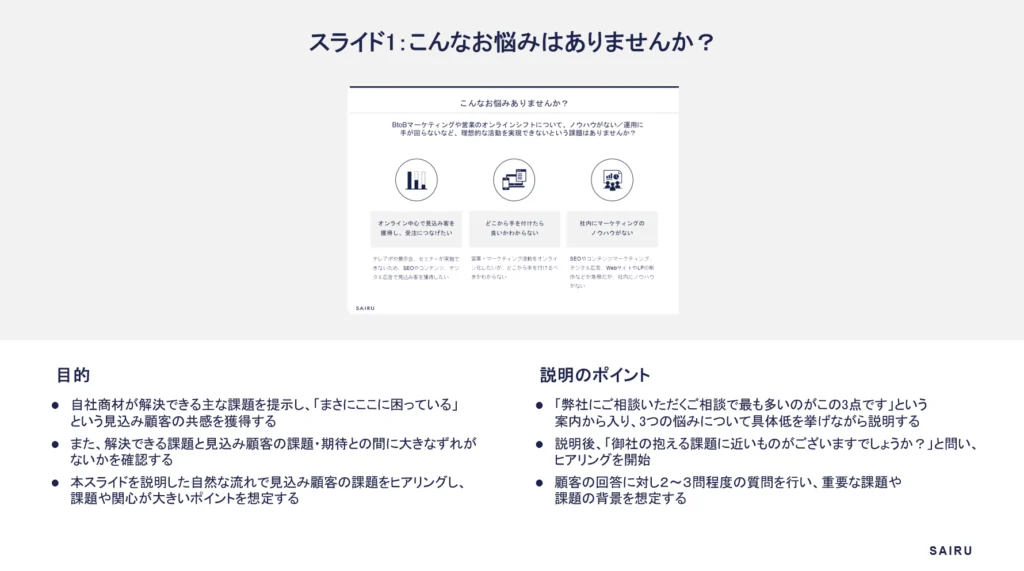

3. 資料の構成を見直す

商品・サービス説明のシナリオが完成したら、営業資料の構成を見直し、ラフを作成していきます。既存資料がある場合は、シナリオと照らしあわせて以下を実施しましょう。

- 既存スライドの並べ替え

- 既存スライドの分解

- 既存スライドの要否判断

- 各スライドのメッセージ見直し

- 各スライドの文字量削減

- スライドの新規作成

とくに重要なのは既存スライドの分解です。ひとつのスライドに情報を詰め込みすぎて、メッセージがわかりにくくなってしまうケースをよく見かけます。複数のスライドに分けて各スライドで伝えたいこと、伝える順番を整理しましょう。聞き手にとって理解しやすく、読み手にとって説明しやすいものにするためです。

資料の構成を整理する際は、営業資料の要素や目的をスライドマップとして書き出すことも有効です。全体像を把握できるので、各スライドの並べ替えや分解、要否判断が行いやすくなります。

スライドマップのサンプルは、以下からダウンロードできます。ぜひ活用してください。

営業資料スライドマップのサンプル(Excel形式)をダウンロードする※個人情報の入力は必要ありません。 クリックするとファイルがダウンロードされます。

4. デザインを見直す

ラフを作成したら、いよいよデザインに着手します。社内で体裁を整えるだけの場合も多いですが、プロのデザイナーにデザインを依頼することをおすすめします。Webサイト同様、デザイナーが入る前後では資料の印象、わかりやすさが大きく異なるためです。

当社がこれまで実施してきた模擬商談では、資料のデザインやフォントなどが揃っていないことを理由に「あまりしっかりした会社、商品・サービスではなさそう」といったネガティブな印象を抱かれることが多くありました。

本質的な部分ではないかもしれませんが、デザインは企業・サービスへの信用や印象を大きく左右します。

当社のドキュメントも基本的にデザイナーにデザインをお願いしていますが、ラフとデザイン後とでは雲泥の差があります。デザインに投資することは決して無駄ではありません。

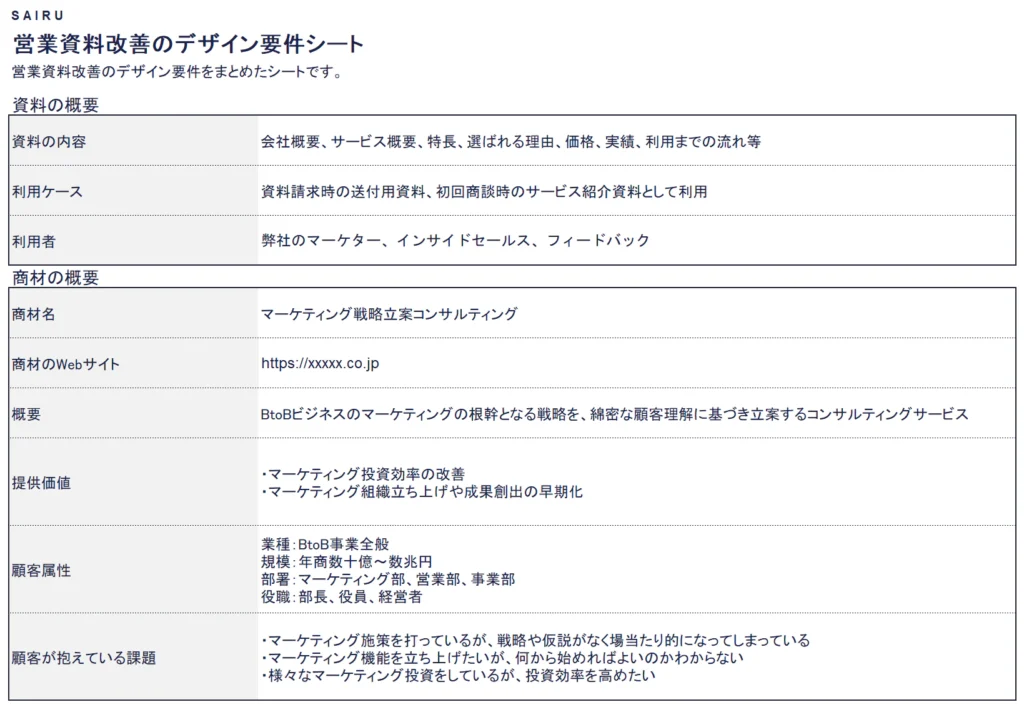

デザイン依頼時の注意点

営業資料のデザインを外注するときは、依頼の仕方でアウトプットの質が大きく変わります。期待したアウトプットが出てこず、やり直しになるケースも多々あるため、注意すべき点について解説します。

まず、デザイナーに求めるスキルセットについて。営業資料のデザインは、BtoB商材に関する制作経験、PowerPointでの制作経験が浅い方への依頼をできるだけ避けましょう。

法人間取引における顧客像をイメージできないと、求めるものとズレた提案が出てくる可能性があります。PowerPointでの制作経験が浅い場合は、「スライドマスタが整備されていない」「更新性や柔軟性が低い作りになっている」などの問題が生じやすいです。

BtoB企業の営業資料やホワイトペーパーの制作経験があるデザイナーや制作会社を探すことをおすすめします。

次に依頼方法について。デザイン全般に生じる問題ですが、依頼側の期待とアウトプットの質にギャップが生じることも少なくありません。デザインは抽象的なもの。期待を伝えることも、確認することも難しいため、事前のすり合わせをしっかり行う必要があります。

言葉で伝えるだけではなく、希望するデザインに近い制作物を提示したり、デザイナー側にいくつか素案を出してもらったりして、お互いのイメージをすり合わせておきましょう。

その他の注意点やポイントをまとめたデザイン依頼用シートを作成したので、ぜひ活用してください。

営業資料のデザイン依頼テンプレート(Excel形式)をダウンロードする※個人情報の入力は必要ありません。 クリックするとファイルがダウンロードされます。

改善後のオンボーディング

デザインが終われば、新しい営業資料の完成です。前述したプロセスを踏めば、顧客にとって商材の利点が伝わりやすい資料が出来上がっているはずです。

早速、営業現場で使ってもらうことになりますが、オンボーディングには注意が必要です。

営業資料を大幅に改修した場合、営業現場で新しい資料を使いこなせるようになるまで時間を要することがあります。場合によっては、「以前の資料のほうが説明しやすかった」といった反発が出ることも考えられます。

使い慣れた資料が変わったことによって、営業担当者が戸惑ってしまうのはよくあること。スムーズに使ってもらえるように、新しい営業資料の使い方を提示しましょう。

当社が営業資料のリニューアルをご支援する場合は、営業資料の説明ガイドを作成しています。営業資料の改善意図や使い方を営業現場に浸透させることを目的として、スライドの目的と説明のポイントを言語化した資料です。

説明ガイドのテンプレートは以下からダウンロードできます。

営業資料の説明ガイドのテンプレート(PowerPoint形式)をダウンロードする※個人情報の入力は必要ありません。 クリックするとファイルがダウンロードされます。

営業資料の改善効果とポイント

最後に、営業資料の改善効果について、ポイントとあわせて説明します。

実際に得られた効果

当社のお客様が実際に得られた効果には、以下のようなものがあります。

①初回商談での商品・サービス説明の短縮

- 商談前に事前送付する営業資料を充実させた結果、見込み顧客の商材への理解度が高い状態で初回商談をスタートできるようになった

- 商品・サービス説明を補足的に行い、課題のヒアリングや解決策のディスカッション、デモに時間を割けるようになった

②案件推進への寄与

- 顧客にとってメリットを理解しやすい内容になり、初回商談後の案件化率(提案化率)が改善した

- 商材の強みや選ぶべき理由を明示できるようになり、受注率の改善に寄与した

- 顧客内での回覧時に資料だけで理解できる内容になり、顧客内の合意形成が進みやすくなった

③営業担当者の立ち上がりの早期化・商談の平準化

- 営業資料の構成と商談の流れを整理したことで、新人の商材理解や商談の立ち上がりを早期化できた

- 営業資料の説明ガイドを作成することで丸投げ的なOJTから脱却できた

- 度々発生するQAを資料に盛り込んだことで、営業担当によって適切な回答ができないケースを回避できた

④提案書作成の効率化

- 商材の強みや選ぶべき理由を言語化・スライド化したことで、提案書作成で使えるパーツを拡充でき、提案書作成を効率化できた

- 提案書を個々人が作るのではなく、組織として使えるスライドを拡充していき、それらを組み合わせて提案書を作成する文化ができた

大切なのは継続的に改善に取り組むこと

営業資料の改善は、一度で終わるものではありません。継続的に取り組むことが大切です。

今回ご紹介した改善プロセスは、あくまで模擬商談から得た仮説に基づいています。実際には、受注率や案件化率などの数値確認や営業現場の声を聞くことで資料の良し悪しを評価し、必要に応じてさらに改善を積み重ねる必要があります。

また、市場や競合、自社の変化に応じて必ず修正すべき点が出てきます。少なくとも半年に一度は組織として、営業資料を見直す機会を設けることをおすすめします。

なお、受注率や案件化率の決定因子は複合的なため、営業資料改善の純粋な効果は測定しにくい部分もあります。どうしても数値で効果検証を行いたい場合、Sales Doc.やDocSendなどの資料共有ツールを使いましょう。いつ、誰が、どのページを、どれぐらい見たかなどの見込み顧客の資料閲覧データを資料改善前後で比較すれば、一定の評価が行えます。

※関連記事:営業の属人化を解消するための5つの方法

まとめ

本記事では営業資料(およびサービス紹介資料)の改善プロセスをご紹介しました。

営業資料を改善するにはまず顧客視点が重要である、という視点に立ち、顧客からのフィードバック獲得 → サービス説明のシナリオの見直し → 資料の構成見直し → デザイン調整という4つのステップで取り組むことをおすすめします。

営業資料の改善によって商材の良さが伝わりやすくなることは、商品・サービス提供者・購買者の双方にとって大きなメリットです。本記事がその一助となれば幸いです。

才流では「成果につながる営業活動がわからない」「営業が属人化されていて、営業成果を最大化する仕組みが分からない」企業さまを支援しています。⇒資料の無料ダウンロードはこちら