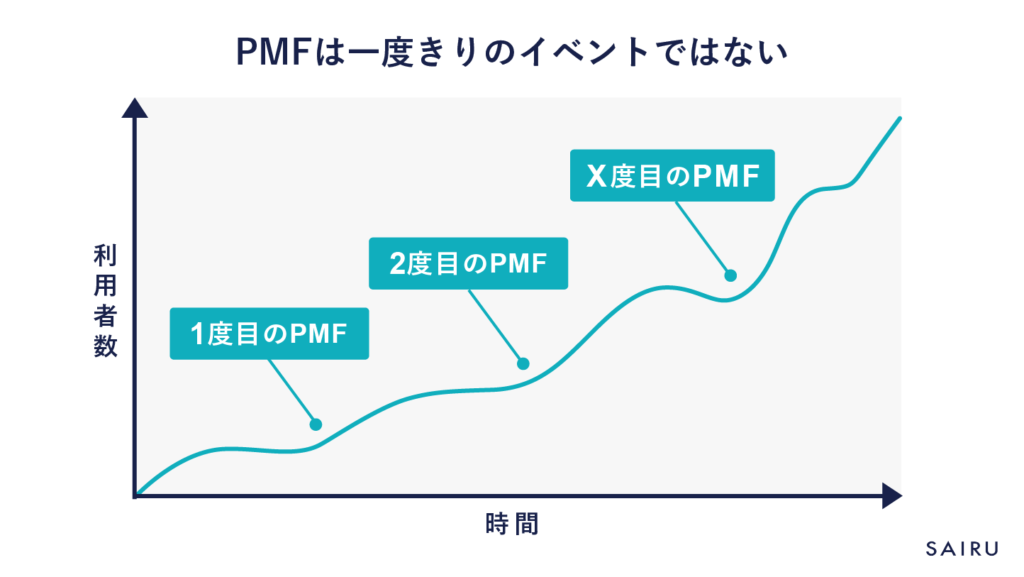

1度PMFを果たした商品は、その後継続的に売れ続けるのでしょうか?

1度PMFしたということは、「特定の市場で、市場のニーズを満たすプロダクトを提供できた」ことを意味します。しかし、市場環境が刻々と変化するなかで、企業が継続的に成長するためには、2度目、3度目の段階的なPMFが必要不可欠です。

以前、Twitterで「イノベーター理論とPMF」の図についてコメントしたところ、多くの反響をいただきました。プロダクトに関わる多くの方が、「自社がどのような成長戦略を描けばいいのか?」「今、どのフェーズにいるのか」見定めたいと考えているのではないでしょうか。

本記事では、「PMF達成後に取れる4つの成長戦略」を解説します。事業責任者やプロダクトマネージャー、プロダクトの成長を担う立場の方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

才流では「PMF達成後のアクションがわからない」「成長戦略を立案したい」企業さまを支援しています。新規事業でお困りの方はお気軽にご相談ください。⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

※関連記事:PMF達成ガイド~基礎から事例まで、新規事業を成功に導くためのコンテンツ集

PMF後にとれる4つの成長戦略

PMFを達成したということは「特定の市場で、マーケットニーズを満たすプロダクトを提供できた」ということです。しかし、ビジネスはここで終わりではなく、PMF後の成長が求められます。

成長の方向性は大きく4つに分けられるでしょう。

・既存セグメントの獲得に注力する

・既存セグメントにアップセルする

・新しいセグメントに広げる

・クロスセル商品を開発する

ちなみに、現時点で買ってくれている顧客を漫然としか捉えていない状態では、成長曲線を描けません。現時点でPMFを達成しているのはどのようなセグメントなのか。しっかりと分析をしたうえで、成長戦略を立てましょう。

注意したいのは、売れているセグメントとカスタマーサクセスしているセグメントは違う可能性があるということです。リードが獲得でき、受注率は高いものの、カスタマーサクセスにつながりにくいセグメントは存在します。売れているだけでなく、カスタマーサクセスもしているセグメントを中心に次の成長戦略を決めましょう。

一例として、2021年9月に19億円の資金調達を実施したカスタマーサクセスプラットフォームcommmune(コミューン)は、カスタマーサクセスするセグメントに集中することによって成長を実現したといいます。

最も高い価値を提供できる顧客は誰かを見定め、そこに集中することが必要(中略)commmuneは「企業のカスタマーサクセスを支援することで、エンドユーザーのLTVを上げるためのサービスである」と打ち出すようにした。新規顧客向けの施策やファンクラブのような位置付けで使ってくれる企業も存在したが、あくまでもそれはcommmuneが解決する課題の本流ではないと定義した。

※出典:「みんなにとって50点」の状況から抜け出すために。2つの決断でPMFを手繰り寄せたコミューン|MarkeZine

ここからは4つの成長戦略について、詳しく解説します。

既存セグメントの獲得に注力する

すでにPMFに到達している現在の市場でも、さらにシェアを伸ばせるケースは十分あります。以下を検討してみてください。

投資効率が高い営業・マーケティングチャネルに集中投資する

獲得チャネルごとに投資対効果を分析したうえで、効率のよいチャネルに対して集中的にリソースを投下すること。投資額が大きくなるにつれて一般的に効率は低下しますが、費用対効果が合う限りは投資し続けましょう。

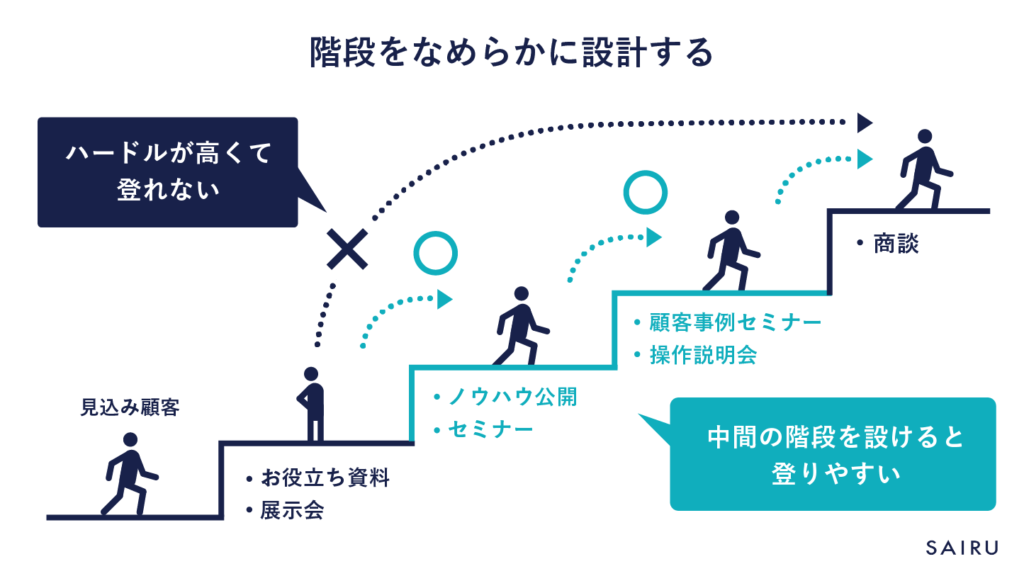

受注までの離脱ポイントを改善し、投資効率を高める

当社では「階段設計」と呼んでいますが、見込み顧客が課題を認識してから商談を経て、受注に至るまでの階段を設計することが重要です。階段の各ステップで顧客が離脱しているポイントを明確にし、離脱を補うコンテンツや接点の創出に注力します。

新たなチャネルを発見する

新たなチャネルの模索は、成長を生み出すだけでなく、リスク分散の観点でも重要です。

たとえばSEO施策を中心に見込み顧客を獲得していた企業が、Googleのアルゴリズムアップデートで順位が急降下し、広告など他のチャネルに投資せざるを得なくなったという話もよく聞きます。検索エンジン、広告、SNS、セミナー、動画など、同じターゲット層の顧客でも活用しているプラットフォームは意外と違うものです。チャネルは分散させるに越したことはないでしょう。

既存セグメントにアップセルする

アップセルを行う場合、その方法は主に以下の2つです。

① 価格改定と課金方法の変更

価格改定や課金方法変更の際は、顧客に対して丁寧な説明を行い、移行期間を設けることが一般的です。一時的(もしくは恒久的)に、複数の契約プランを並行して管理運用する煩雑さが発生する点には注意が必要です。

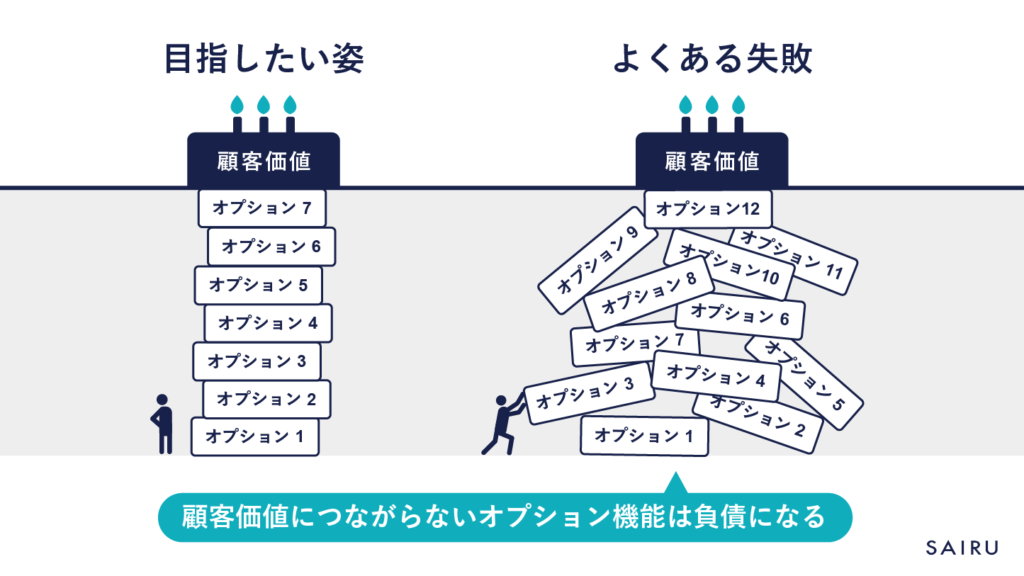

② オプション機能をつける

有料のオプション機能をつける方法も有効なアップセルの方法です。ただ、気を付けたいのは「顧客価値につながらないオプションを増やさない」こと。

顧客価値とつながらないオプション機能を増やしてしまうと、図のように技術負債となり、プロダクト成長の阻害要因になってしまいます。顧客がより一層の価値を感じ、お金を支払ってくれるかどうか検証してから機能開発を進めましょう。

また、機能開発なしでもアップセルは可能です。よくある例としては、オンボーディングやカスタマーサクセス、研修を有料で提供する方法です。事業立ち上げの初期においては、顧客接点が増え、顧客の成功につながる要因を深く理解できるようになるため、有効な手段です。

一例として、マーケティングソフトウェアを提供するHubSpotの場合は、導入支援を有料で提供をしています。

新しいセグメントに広げる

新規セグメントにビジネスを広げることも、2度目のPMFに有効な戦略です。その場合、重要なのはセグメントの区切り方。代表的な区切り方は、以下の5つです。

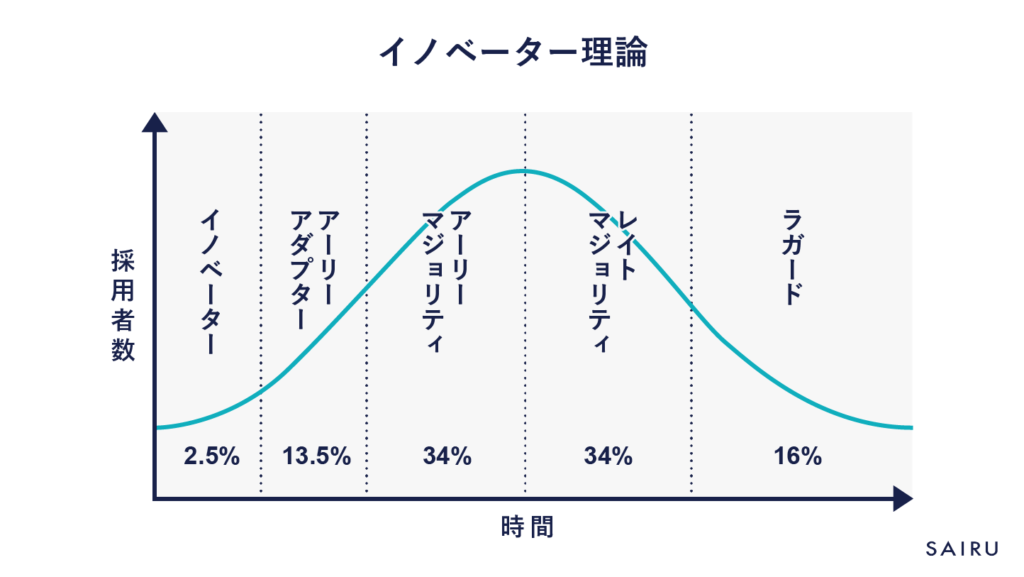

① 購入決定者の新しいものに対する感度

顧客層をイノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードという5つのセグメントで区切る「イノベーター理論」と呼ばれるものがあります。顧客を5つの層に分類することにより、新しい商品やサービスがどのように市場に普及していくのかを分析した理論です。

顧客層ごとに情報感度、関心事、情報収集のチャネル、購買決定要因が異なります。新しい層を狙う場合、それぞれの層が接する情報源や受け取りやすいメッセージを調査し、プロモーション活動・営業活動を調整します。

② 会社規模

会社規模でセグメントを区切ることもできます。中小企業、中堅企業、大手企業では、関心事や稟議プロセス、購買関与者の数、予算などあらゆるものが違います。場合によっては、対象セグメントに向けた専用サービスを開発するケースもあるでしょう。

実際、ネット印刷サービスを提供するラクスルでは、2021年10月に大企業向けの「ラクスル エンタープライズ」をリリースしています。既存プロダクトを見直し、ネット印刷を大手企業にとって使いやすくすることで、セグメントを広げようとしているようです。

参考:ネット印刷を大企業にとって使いやすく開発したラクスルの新サービス

③ 業界

業界によってセグメントを区切るケースもあります。新たにターゲットにする業界に対しては、もう一度、顧客の課題やニーズ、プロダクトの提供価値、顧客へのリーチ手段を検討するところから始めます。

2021年9月に53億円の大型資金調達をしたタイミーも、コロナ禍の中、最初にPMFをしていた飲食業界から、小売や物流業界の各業界ニーズに分けてプロダクトやメッセージを改善。2度目のPMFを成し遂げています。

参考:創業メンバー自ら“ドタキャン”の代わりをしたことも。初期ユーザーの成功体験を追求しPMFしたタイミー

④ 利用シーン

利用シーンによってもセグメントを区切れます。たとえばオンライン会議ツールとして普及したZoomは、「Zoom ビデオウェビナー」を提供し、ウェビナーや講義のシーンでも使われるようになりました。

⑤ 地域

地域によってセグメントを切る場合、ニーズなどの前提条件が異なれば、マーケティング手法も変えて挑みましょう。ある建設系DXサービスでは、制度が異なる自治体ごとに広告やLPのメッセージを変えています。また、労務管理クラウドとして有名なSmartHRでは、2019年に関西支社を立ち上げて2府4県の認知拡大に取り組んでいます。

※参考記事:SmartHR関西支社のイマ〜現状を語る編〜

クロスセル商品を開発する

最初にPMFした商品と関連性の高い、クロスセル商品を開発することも有効です。BtoBではSalesforce社が営業管理ツールのSales Cloudや、マーケティングオートメーションツールのMarketing Cloudなど、さまざまな商品を展開しています。

クロスセルのノウハウは、以下の記事でくわしく解説しているのでぜひ参考にしてください。

※関連記事:クロスセルとは? LTV向上に役立つ5つの営業Tips【トーク例付き】

2度目のPMFにも成功した事例

才流では、PMFを達成している企業へ成功の背景を取材する連載「僕たちのPMFの話をしようか」を展開しています。その中から、1度目のPMF後に市況の変化を乗り越えて2度目のPMFに成功した事例を2つご紹介します。

市況の変化に対応し2度目のPMFを達成:株式会社タイミー

株式会社タイミーは、スキマバイトサービスのタイミーを提供するスタートアップです。アルバイト採用ではあたり前だった「面接」と「応募」をなくすことで、すぐにでも働きたい人と、すぐ人手が欲しい企業の円滑なマッチングを実現しています。

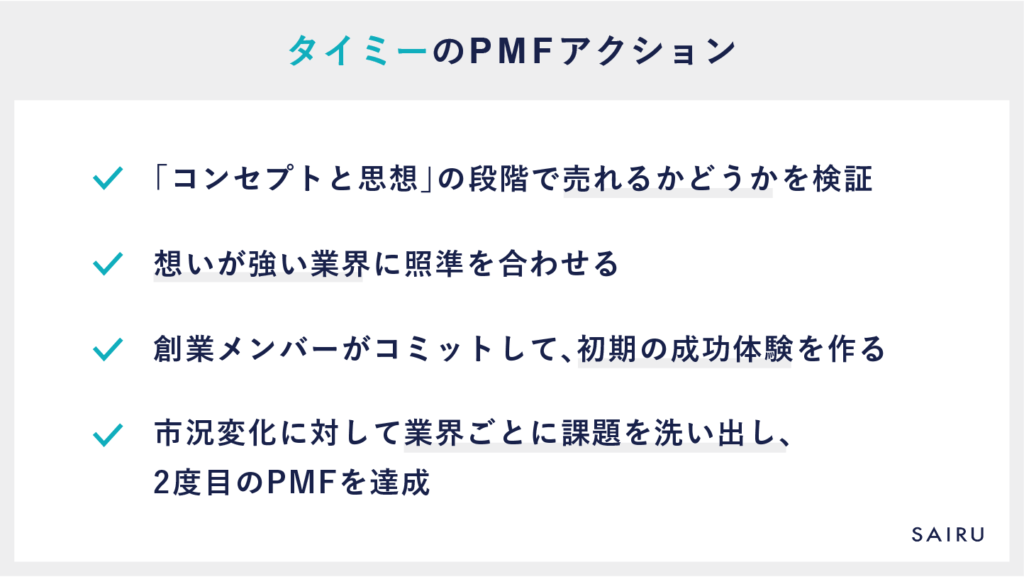

同社がPFMに到達するまでに、取り組んだことは4つ。

当時の営業部長だったメンバーが飲食業界に強い思い入れがあったこともあり、最初の市場として選ばれたのは飲食業界でした。当初は創業メンバーが顧客の現場に入り込み、ドタキャンのあったアルバイトの穴埋めまでしていたそうです。そして、サービスリリースから3か月経ったころPMFが訪れました。

なんと全国で数十店舗を展開する大きな企業が、タイミーの全社導入を決定したのです。そのときのことを代表取締役の小川嶺氏は、以下のように振り返っています。

企業にとっては1度も会わずに人を採用するなんて、今まではありえなかったはずです。30%の手数料を支払ってまで、タイミーを本格的に活用したいと思ってもらえるのか。この検証を終えることが、僕たちにとってのPMFでした。(小川氏)

しかし、コロナ禍によって事態は急変。売上の約7割を飲食業界が占めていた当時、営業が制限されていく店舗が増えることで、タイミーもその影響を大きく受けたのです。

打開策を検討したタイミーはもともと1つだった営業部を、飲食・小売・物流の3つに分類。それぞれの顧客課題にあわせて提案できるよう、あらためて各業界のニーズ調査に乗り出しました。

その結果、飲食はコロナ禍の影響が大きいながらもデリバリーのような新しい市場が生まれ、「バイクの免許を持った人材」などのニーズが生まれていると発見できました。さらには、EC市場の急伸により物流業界も人材を強く求めているとわかったため、適切な打ち手を講じることができたのです。

そして、一度は沈んだ売り上げを再浮上させ、コロナ禍でも最高益を達成という2度のPMFを果たしました。代表の小川氏は、PMFについて以下のように語っています。

顧客が人に勧めたくなるようなサービスを作れているのか、まずはコトに向き合うことが大切です。そのためにも顧客がどのような課題を抱えていて、何を求めているのか。シンプルではありますが、そこに注力すればよいものが作れるし、PMFにも近づいていくと考えています。(小川氏)

※関連記事:創業メンバー自ら“ドタキャン”の代わりをしたことも。初期ユーザーの成功体験を追求しPMFしたタイミー

誰に何を売るかを徹底分析:ノバセル株式会社

非効率だったテレビCMに「運用型テレビCMサービス」で風穴を開け、快進撃を続けるノバセル株式会社。同社がテレビCMに着目したのは、代表である田部正樹氏の経験によるものでした。

同社のPMFまでの道のりは以下のとおりです。

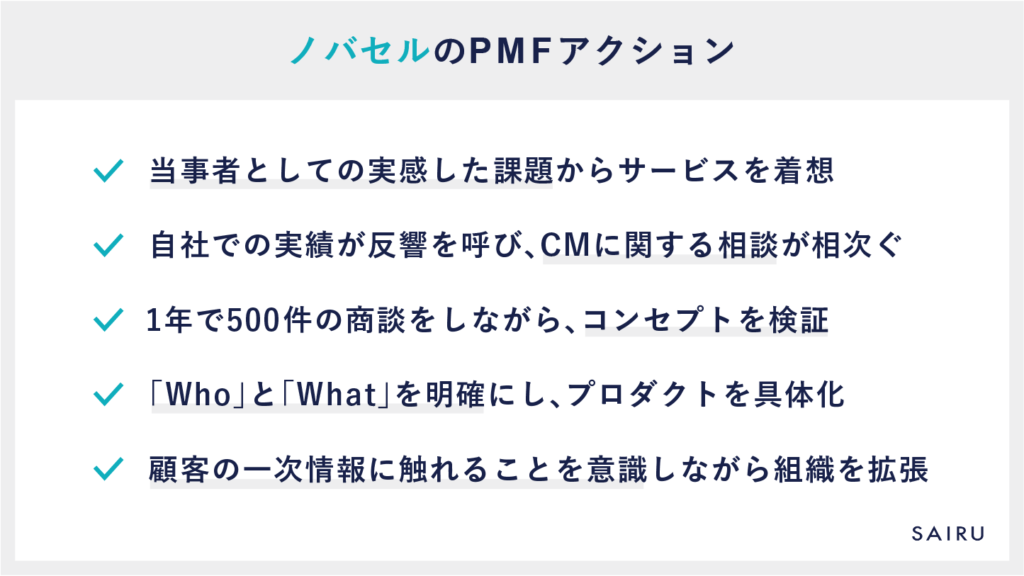

田部氏はテレビCMを活用し、独自の手法でその効果を可視化。効果検証を繰り返しながら6年間で売上高を30倍にする一方で、CPA(顧客獲得単価)を半減することに成功しました。

PMFを目指すなら「コンセプト・マーケット・フィットがその第一歩である」と、田部氏は語っています。運用型テレビCMサービスは、テレビCMとは属人的・非効率だけどしっかりやれば間違いなく効果が出るという確信のもと、再現性を高めることをサービスのコンセプトとして打ち立てました。

よいコンセプトを導き出す秘訣は、「事業責任者が営業活動を通じて顧客の一次情報に触れること」語る同氏は、年間500件もの商談を自ら行い、コンセプトの有効性を検証したといいます。

コンセプトを検証した後はWhoとWhatを明確に。Whoを「はじめてテレビCMを制作・出稿する層」とし、Whatを「テレビCM成功の秘訣を伝えること」としました。

こうしてPMFを果たしたノバセルですが、市場で勝ち切ったあとの次の一手が必要になりました。何度も継続的にテレビCMを出稿できる企業は限られているからです。

そこで、同社は新たなWhoとWhatの設定へ。それは「テレビCM2回目層」と「テレビCMの効果測定ができるようになること」でした。そのとき生まれたのが、クラウド型テレビCM効果測定ツールのノバセルアナリティクスです。

“What”と“Who”は変わり続けていくべきもの。それらを能動的に変化させること、そのタイミングを逸しないことはすごく重要だと思っています。(田部氏)

1度PMFをしても、外部環境の変化によってPMFから外れてしまう可能性は大いにあります。自社がどのセグメントでPMFを達成したのか、事業成長を絶えず狙っていく姿勢が欠かせません。

才流では成果が実証されたメソッドにもとづき、新規事業の立ち上げからPMFに至るまで一気通貫で支援しています。新規事業で課題を感じている方はお気軽にご相談ください。⇒才流のサービス紹介資料を見る(無料)