大手企業で新規事業開発を支援する組織・個人に焦点を当てる連載「新規事業開発を支援する人たち」。

今回は、オムロン株式会社の業務自動化サービスpengu(ペング)の誕生と成長。そして、penguを生み出した同社の新規事業専門組織・イノベーション推進本部(IXI[イクシィ]:Innovation eXploring Initiative)の仕組みを取材しました。

新規事業が成長軌道に乗り、ダイナミックな発展を続けるなかで感じるやりがいや喜び。そして、penguを通じて社会に貢献できているという充実感についてお話を伺いました。

聞き手は、才流のコンサルタント・岸田 慎平です。

(インタビューの内容・役職・所属は、2025年4月取材当時のものです)

データソリューション事業本部

データ活用ソリューション事業部 事業部長

2001年にオムロン入社。オムロンの社会システム事業を経て、2021年にオムロン イノベーション推進本部へ。2023年より現職。

データソリューション事業本部

データ活用ソリューション事業部 戦略統括部長

2022年にオムロン入社。大手電気メーカーで財務を担当後、コンサルティング会社を経て、オムロンのイノベーション推進本部へ。2023年より現職。

オムロンの新規事業「pengu」は事業成長のフェーズへ

岸田 まずは、オムロンのpengu(ペング)についてご紹介をお願いします。

今江 penguは、一般的なITスキルを持つ方でもRPAやOCR(※)といったツールを自在に使いこなし、現場業務のIT化を進められる、業務自動化ツールと育成プログラムをセットにしたSaaSサービスです。

現場には、全社標準の基幹システムではカバーが難しい、多岐にわたる固有の業務があります。オムロンでは、現場を担う方々がそれらの業務を自らDX化することを「現場DX®」と提唱しています。

そのなかでpenguは、紙帳票のデジタル化やエクセルデータのチェックといった現場と基幹システムの間にある「名もなきタスク」を解決し、現場DX®を実現する柱となるサービスとして位置づけています。

※RPA(アールピーエー):Robotic Process Automationの略。人間が行っていた定型的なPC作業をソフトウェアロボットが代行する技術。

※OCR(オーシーアール):Optical Character Recognitionの略で、日本語では光学式文字認識という。画像内のテキストをデジタルテキストに変換する技術。

今江 penguは、2016年頃から構想・開発を始め、2021年に外部販売をスタートしました。おかげさまで現在、かなりの勢いで広がりを見せています。

販売当初は中小企業さまの導入が多かったのですが、最近では大手企業さまにも広がっています。さらに、製造業から物流、不動産、自治体、病院……と幅広い業界で利用されるようになってきました。

penguに携わるメンバーの成長も、凄まじいものがあります。みんなの目の色が明らかに違うのです。

それぞれの持ち時間を最大限に有効活用すべく、活動量をあげながら同時に質もあげるにはどうしたらいいか。頭と足を使って、毎月かなりの数の施策を実行しています。ウェビナーも、営業自身で自主的に開催するほど。「これだけのリードを獲得できました」と報告を受け、驚くこともあるくらいです。

また、penguを起点に派生サービスも生まれています。生成AIを使った新しいサービスや、業務プロセスそのものを見直す、上流のコンサルティングサービスもスタートしました。penguをコアに据えながら、事業のスコープがどんどん広がりを見せています。本当に、スタートアップ企業のような熱量で取り組んでいますね。

金子 penguプロジェクトのやりがいは、現場に足を運びながら、机上で考えるという、行動と思考、両方のサイクルを回していくところです。

展示会の出展期間中、毎日penguブースに足を運んでは、1日で20~30人近い方からお話を聞き、リアルなニーズをヒアリングしています。帰りは足が痛すぎて、しばらく駅のベンチから動けなくなったこともありました(笑)。

会社では、展示会で得た顧客ニーズをもとにサービスの改善策や新しい展開を考えて資料に落としこみ、事業の次の一歩につなげます。このサイクルが絶えず回っています。

全員が現場に立たないと、良いサービスはつくれない

岸田 展示会を通じて、多くの見込み顧客から対面でフィードバックを得ることは、とても重要ですよね。

今江 penguに携わるメンバーは「お客さまの声を直接聞きたい」と、みんなが展示会に行きたがるのです。「展示会は疲れるから……」と避ける人も多いなか、頼もしいと感じています。

そもそも当社は「全員営業」スタイル。私も金子も、全員が一営業として顧客課題をつかむために現場に立ちます。新規事業ではどんな分野でも、チーム一丸となってお客さまの声を聞くことが大切です。現場を知らない人がサービスをつくっても、お客さまには響きませんし、良いサービスはつくれません。だから、私たちは絶えずお客さまの声を聞いて回っています。

penguはRPAを中心としたサービスですから、現場では顧客の業務課題をヒアリングすることから始まります。ときには、penguでは解決できない課題に直面することもあります。

そのような場合は、「オムロンの別部門のソリューションが活用できるのではないか?」と考え、すぐにその部門に連絡して確認する。オムロンのアセットをすべて使って、顧客課題を解決していきます。

金子 オムロン社内で解決できない場合は、他社との提携を模索します。いわゆる、パートナリングです。

当社だけでは解決できない課題に直面することは多く、パートナリングは積極的に行っています。展示会でも、「出展企業は競合ではなくパートナー候補」と捉えています。当社と組むことで大きな価値を共創できそうだと感じた企業には、積極的にお声がけをしています。

既存のプロダクトやサービスで対応できない顧客課題が見つかると、追加の機能やサービスの開発を考えがちです。しかし、世の中には素晴らしいサービスが多数存在しています。それらと効果的に提携して、顧客へ価値を提供できればいいわけです。革新的なサービスを「自分たちだけ」で生み出すという固定観念は捨てたほうがいいと考えています。

今江 ゴールはあくまで顧客課題の解決。そのためには会社の看板もアセットもネットワークもパートナリングも、使えるものは何でも使おうとする姿勢が大切ではないでしょうか。

一方、他部署との連携やパートナリングをビジネスとして成立させるためには、仕組みづくりも欠かせません。例として私たちの部署では、データソリューション領域における多様な顧客課題を解決するために、社内の既存事業と代理店契約を結び始めています。penguを起点としたお問い合わせを、社内の他の部署へとつなぎ、それが案件化や受注した場合、紹介した私たち側にも売上があがる仕組みです。

パートナリングでも、紹介や案件化の対価をいただくことで、顧客課題の解決とpengu事業の売上アップを同時に実現できるようにしています。

岸田 才流では、2023年にpenguの代理店戦略やWebマーケティング、カスタマーサクセス領域の支援をさせていただきました。penguが大きく事業成長をされていると聞き、とても嬉しいです。

参考記事(才流支援事例)

代理店開拓・Webマーケ・CS運用と多角的な支援で、オムロン新規事業の成長パートナーに

2か月で10社の代理店と合意!オムロンの新規事業、代理店開拓の舞台裏

データの流れに着目し、生み出された新規事業pengu

岸田 ここからは、新規事業としてのpenguについて伺います。penguは、もともとどのような構想からスタートしたのですか。

今江 2012年に、当社の技術本部で新規事業を考える動きがありました。そもそもオムロンは、制御機器やヘルスケア領域でモノの流れや血液の流れといった「流れ」に着目して事業をつくってきた会社です。

これからは、データが金銭的価値を持って流通する時代が来るだろう。その時のために「データの流れ」に着目して事業をつくれないか。そのような構想を掲げて、準備をスタートしました。なかでも向き合うべき身近な課題として出た案が「データ活用ソリューション」でした。

岸田 どのようなプロセスを経て事業化へと至ったのでしょうか?

今江 当社は製造業としてさまざまなセンサを提供しており、データも保有しています。製造現場のデータ活用がかなり遅れているという課題感があったため、まずは自社工場を見に行きました。熊本の工場にメンバーが泊まり込みをして、現場がどんな業務をしているのか見せてもらったのです。

すると案の定、手作業だらけ。 データを集めて、集計して、加工して……。こうした作業を自動化できるツールがあれば、業務の効率化につながるのではないか。これが初期の仮説でした。

そこで、まずは社内向けにツールを開発し、展開しました。成功事例をつくったあと、社外への販売をスタートしたのです。

数千件のテレアポで仮説検証。penguの価値と訴求ポイントを磨く

岸田 penguを事業化する過程で、転機となった出来事を教えてください。

今江 転機も現場にありました。当時のメンバーが、データ活用の現場を深掘りしようと、シリコンバレーへ行ったのです。データサイエンティストが多く集まる場所で、彼らが何に困っているかを観察しました。

そこでわかったのが、「分析」ではなく「データの前処理」に膨大な時間がかかっているということ。例えば、注文書の内容のデータ化や、エクセルデータの整理と集計などは、どの会社でも似たようなことを手作業で対応していますよね。人が行うデータの前処理に着目したことが、転機だったと捉えています。

とはいえ、この時点ではまだまだ仮説が多く、いかにビジネスとして組み立てていくか、短期間で仮説の検証と改善を繰り返しました。

さらに、「オフィスワーカーを対象にしたほうが広がるのでは?」とターゲットを転換したのも、転機のひとつです。

当時流通していたのは、ITの専門家向けのツールばかりで、私たちもエンジニア向けのサービスをイメージしていました。しかし、現場の人が誰でも使えて、かつIT人材としての成長を手助けできるツールやサービスがあれば、かなりのニーズがあるのでは?と考えたのです。

ただし、机上でプランを描いているだけでは、顧客ニーズから離れてしまいます。大事なのは仮説と検証を繰り返すこと。実際にpenguでも、かなりの数のお客さまにサービスを紹介し、ヒアリングを重ねました。

数千件のテレアポをしたと思います。断られるのは当たり前。ですが、当社の製造現場でしっかりと価値が検証され、成果は出ていました。これを支えに、サービス説明の順番や言い回しなどを細かく見直し、提供価値がしっかりと伝わるように整えたことが、次のブレークスルーにつながりました。このあたりのお話は、まさに才流に支援いただいた部分です。

オムロンの新規事業専門組織・イノベーション推進本部(IXI)

岸田 新規事業の開発まではこぎつけても、そこから事業として成長させていくには、いくつもの高いハードルがあります。そのようななか、penguが成長路線を進んでいる理由を教えてください。

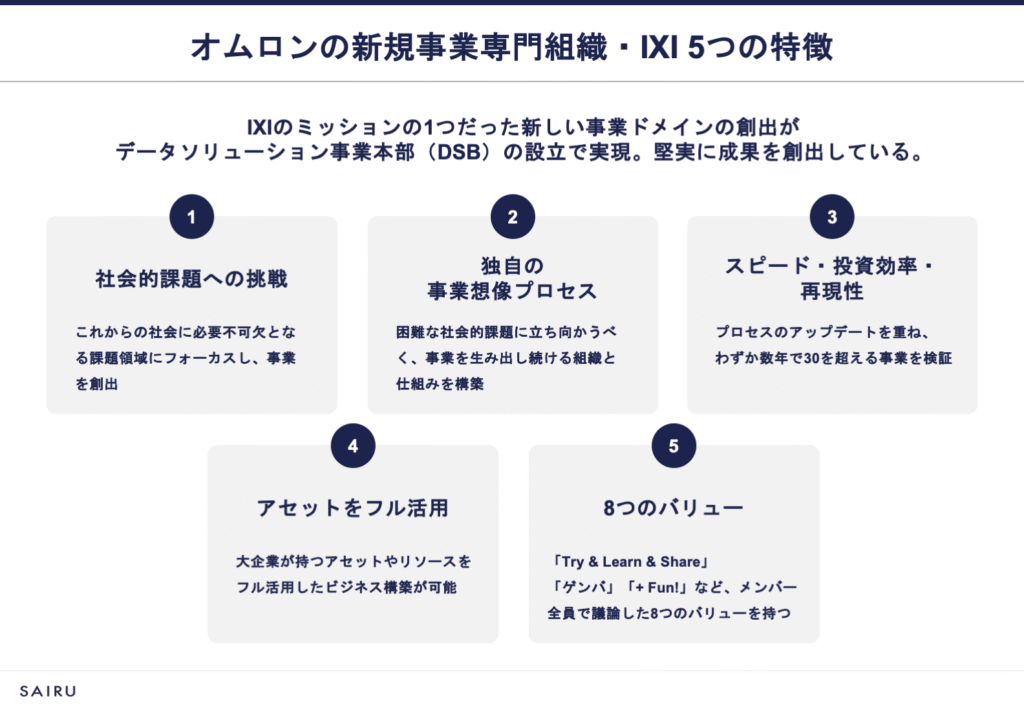

今江 オムロンの新規事業専門組織、イノベーション推進本部(IXI[イクシィ]:Innovation eXploring Initiative)の存在が大きいと思います。

IXIは、2018年に設立した本社直轄の本部組織です。企業の持続的な成長には、既存事業からは思いもつかないような新しい領域にも積極的に踏み出していかねばなりません。そのような意志を経営層が持ち、新規事業に向き合う組織としてIXIは誕生しました。

今江 設立当時、IXIは100名ほどの規模からスタートしました。社内公募を経て、自分で意思を持ってIXIへやってきた社員が多いですね。また、半数近くがキャリア入社で、新卒の多いオムロンのなかでは珍しい人員構成です。

オムロン創業90周年となった2023年の12月には、IXIから新しいビジネスカンパニー、データソリューション事業本部(DSB)が誕生しました。データを軸とした新規事業を推進する組織で、penguに携わるメンバーもここに所属しています。

岸田 IXIは、新規事業専門の組織として、どのような特徴を持っているのでしょうか。

今江 メンバー全員がオーナーシップを持って考え、行動することを大切にしています。「成功確率を1%でも上げられるチャレンジのアイデアがあれば、クイックに実践してみよう」というスタンスで、みんなが動いています。失敗して責められることもなければ、失敗を恥ずかしいと捉える人もいません。むしろ、チャレンジをしないことに恥ずかしさを感じる文化です。

会議で参加者に求められるのは、レビューではなくバリューアップです。本部長の石原(オムロン株式会社 執行役員常務 データソリューション事業本部長 兼 イノベーション推進本部長 石原 英貴氏)も、会議でレビューはしません。「レビューよりも価値を高める発言をしましょう」という姿勢です。

その方針が組織に浸透しているため、大手企業にありがちなコミュニケーションコストはゼロですね。

これらの背景にあるのは、オムロンの創業者、立石一真のDNAです。IXIでは、立石の思想を現代に翻訳し、組織の仕組みや文化・風土に落とし込んでいます。

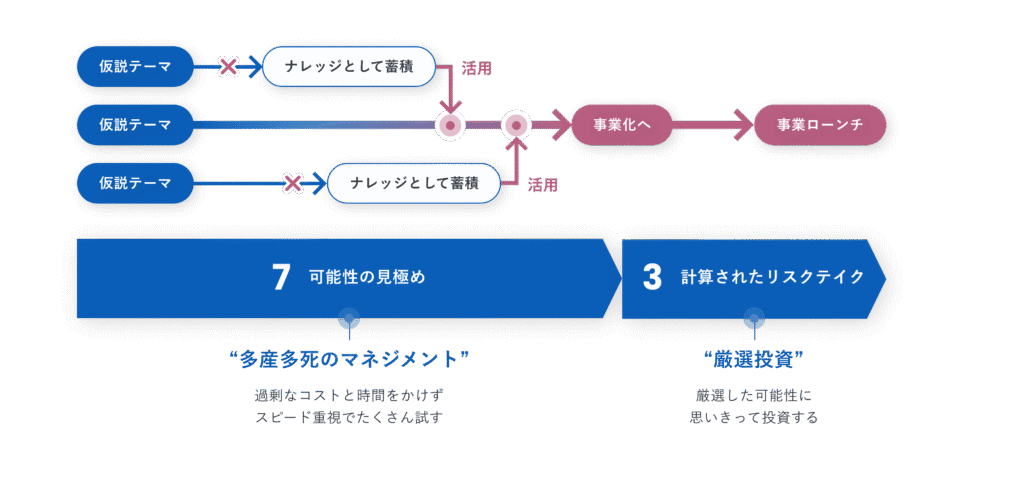

たとえば、IXIには、イノベーションのチャレンジを組織で進めるための型として、「事業創造プロセス」があります。

これは、立石の「7:3の原理」という思想を拠り所にしています。「7:3の原理」とは、「7分どおりできると判断したら、勇気を出してやってみること。ただし、あとの3分は計算されたリスクとして、必ず救済策を考えておく」という経営の考え方です。

事業創造プロセスでは、「7」の部分をスピード重視で可能性を見極める時期とし、仮説や顧客価値の検証を行います。そして「3」は、7の時期を経て磨かれた可能性に思い切って投資し、事業を成長させていくというプロセスです。

自走する組織をつくるべく、評価基準や制度は自分たちで考える

岸田 新規事業開発の課題として、専門の組織を立ち上げても、既存部署との評価や組織制度とのすり合わせが難しいという点があります。IXIでは、いかがでしょうか。

今江 MBO(目標管理制度)は全社共通ですが、IXI独自で評価の基準や項目を設けており、さらに事業フェーズによって異なるよう設計しています。たとえば、penguのように売上が生まれている事業は売上・利益で評価できますが、構想段階の事業では難しい。そこで自分たちでKPIを設定し、事業フェーズに応じた評価を行います。

制度は上から降ってくるものではなく、自分たちでつくるものと捉えています。自走する組織にするために、IXIでは必要な仕組みそのものも自分たちで考え、経営に提案するスタイルでつくりあげてきました。

その1つに、「社内スタートアップ制度」があります。新規事業は、事業化までに様々な意思決定をスピード感をもって行うことが重要です。スケール感のある事業に育てるためには複数年P/Lで考えることも必要となります。

本制度では、実際に事業責任者が複数年P/Lを任され、事業責任者自らでその事業が追いかけるべきKPIを設定し、経営トップにピッチを行い、承認(応援)を得て、事業開発を推進する制度となっています。

過去には、「賞与ではなく、ストックオプションにしてはどうか?」という議題があがったこともあります。これは実現には至りませんでしたが、このくらい大胆な発想で、どうすれば新規事業の成功確率が上がるかを真剣に考えて議論してきました。

データ活用の悩みに応え、人がいきいきと働けるデジタル化社会を実現したい

岸田 終わりに、penguの展望を聞かせてください。

金子 penguで、データのバリューチェーン全体を押さえてきたいと考えています。上流のコンサル領域から、データの収集、集計、活用、ランニングフェーズの教育やBPOまで、お客さまのデータ活用に関するお悩みにフルラインナップで応えていきたいですね。

そのためにも、引き続きパートナー企業さまと積極的に提携していきたいです。これまでも、パートナリングで「お客さまにとって最適な体制」を組み立て、サービスを提供してきました。お客さまからは「自分たちの課題解決に有益なスキームを提案してもらえる」と、大変好評です。

今江 パートナリングによって、penguのサービスはどんどん拡張しています。penguの骨格は一層明確となり、さらに1年前には描いていなかった周辺領域にも広がりを見せています。

ピボットを繰り返して現在のpenguへと辿り着いたように、今後も生成AIとの連携などを含め、周辺サービスごと進化していきたいです。

金子 データの世界は難しいというイメージがありますが、私たちは「現場のデータを、あなたの力に」という身近な世界を目指しています。

データをダウンロードして、加工し、システムに入れ直す。集計して示唆を得る。そして、次の一手を考えていく──。

こうしたデータ活用の業務を誰もが気軽にできる世界、自然と効率的にデータを活用できる世界をつくりたい。

この領域に私たちが取り組むことは社会的意義がありますし、明確なプレイヤーが不在のため、大きなビジネスにできる可能性があると考えています。

今江 私たちデータソリューション事業本部のミッションは、オムロンの提供価値をモノからコトへと拡大し、データを活用したソリューションビジネスに進化させること。そして、社会的課題の解決につながる次の事業を生み出していくことです。

この事業をやっていて良かった、と思う瞬間がたくさんあります。ITに詳しくなかった営業事務の方が、penguを使って年間2,000時間もの業務時間を削減されました。さらに、その実績を買われて他拠点に異動し、異動先でも同じ業務を任され、IT人材として活躍していると聞き、嬉しかったですね。

penguを通じて人材のスキルが向上し、業務の生産性もあがって、最終的には企業の力となる。本当に価値のあるサービスだと思っています。

私たちが目指しているデジタル化社会は、決して無機質な世界ではありません。人がよりいきいきと働ける、そんなデジタル化社会を目指して、引き続き一丸となって取り組んでいきたいです。

才流のコンサルタントが解説

オムロンの新規事業penguの誕生と成長の軌跡、そして同社の新規事業専門組織・イノベーション推進本部(IXI)の仕組みについて伺いました。

最も印象深かったのは、創業者・立石一真氏のベンチャー精神が、事業、組織、人材のすべてに深く浸透している点です。

社内外から集まった自律性の高いメンバーたちが、「顧客の声を聞きたい」と競うように展示会へ足を運び、そこで得た生の声をサービスに反映していく「全員営業」の姿勢は圧巻です。

また、penguを起点とした紹介案件の社内代理店制度や複数年のP/L管理、「レビュー」ではなく「価値を伸ばす発言」を奨励するカルチャーなど、単なる善意や熱意だけでなく、仕組み化と言語化にまで徹底的にこだわった体制もすばらしいなと感じました。

現在オムロンでは、IXIの主導のもと、全社横断型の生成AI活用推進プロジェクト「AIZAQ(アイザック)」を2023年から実施しています。

本プロジェクトで得られた知見はすでにサービス化され、今江さんたちが所属するデータソリューション事業本部において、penguソリューションの一環としてお客さまに提供されています。

ソーシャルニーズを発見し、自らトライ&ラーンを重ね、社会に価値を提供していく──。この確立された新規事業開発プロセスと、創業以来受け継がれてきた揺るぎない社会的使命感こそが、オムロンのイノベーションの源泉なのだと実感しました。

参考記事

流れあるところに、ビジネスチャンスあり! | We are Shaping the Future! 私たちが手繰り寄せる未来ストーリー | オムロン株式会社

お客様を知り、自分を知り、至ったコトビジネスへの転換 | We are Shaping the Future! 私たちが手繰り寄せる未来ストーリー | オムロン株式会社

(撮影/植田 翔、取材・執筆/藤井 恵、編集/水谷 真智子)