皆さんはこれまでに「営業は事前準備が9割」「事前準備を制する者が営業を制する」などの言葉を聞いたことがあるかと思います。ちまたには多くの事前準備に関する書籍、インターネット記事が溢れていますし、我々も営業コンサルを通じて、トップセールスの方々は業種・業界を問わず事前準備に工数をかけていることを実感しています。

事前準備の品質が商談の品質を左右すると理解する方は多い一方で、事前準備への関心が低い企業が多いのが現状。案件の停滞や失注の際に、事前準備ではなく、商談や提案の内容に原因を求めるケースがよく見られます。

しかし、商談の成功に事前準備は欠かせません。事前準備の際に何を、どのように、どれだけ行うかを定義し、自社にとって最適な事前準備を運用することが重要です。

本記事では、商談の事前準備の目的、全体像、運用方法、留意点に至るまでを整理しました。営業組織の強化、個人成績アップの参考になれば幸いです。

なお、本記事はさまざまなタイプの案件の商談において活用いただける内容です。ただし、大規模案件のような詳細な準備が求められる商談においては、アカウントプランニングシートを用いるような、より精緻な取り組みが必要です。ご注意ください。

才流では「営業活動で成果が出ない」「営業前の準備をどのようにしたらいいか分からない」企業さまを支援しています。営業活動でお困りの方はお気軽にご相談ください。⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

▼ 本記事を解説したセミナーのアーカイブ映像はこちら

商談の事前準備の目的と有効性

はじめに商談の事前準備の目的と、なぜ事前準備が有効なのかを説明します。

商談の事前準備の目的

商談の事前準備には次の4つの目的があります。

- リレーション構築

- 案件化率、受注率の向上

- 新規案件獲得、クロスセル・アップセルの獲得

- 育成の早期化

顧客は信頼していない相手には課題を深く話しません。商談で「信頼に値する営業」と評価してもらい、課題について深く話してもらうために、事前準備で顧客に対する理解を深めておきましょう。信頼関係を構築することで課題を把握しやすくなり、受注・新規案件の創出、クロスセル・アップセルの獲得の可能性が高まります。

また、事前準備を通して顧客分析や自社の商品・サービスの分析を行い、上司からのフィードバックを受けることで、個々の営業パーソンの早期成長にもつながります。

※関連記事:クロスセルとは? LTV向上に役立つ5つの営業Tips【トーク例付き】

商談の事前準備が有効な理由

商談の事前準備が有効な理由として、顧客に対する解像度が高まることが挙げられます。営業パーソンに求められるのは、顧客が認識していない課題を挙げ、解決策を提供すること。そのためには、顧客の業界、顧客に対する見識が欠かせません。事前準備によって顧客への理解を深め、解像度が高まった状態で商談に臨むことで、顧客と同等の目線での議論が可能になります。

また、事前準備では顧客の課題と解決策の仮説を構築します。仮説をもとに自社の商品・サービスで顧客の課題をどのように解決するかを描くことで、最適な営業プロセスを設計できるようになります。主導権を握りながら商談をスムーズに展開していくためにも、事前準備を行うことをおすすめします。

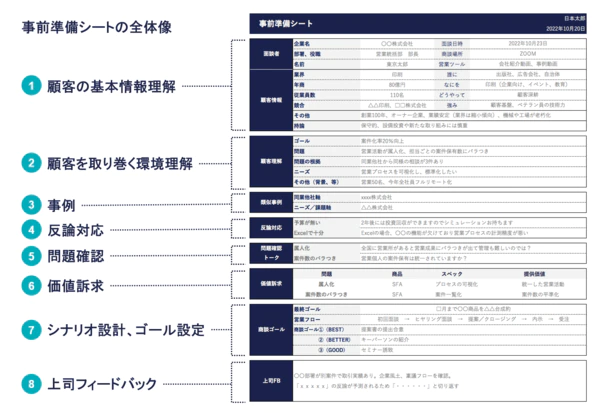

商談の事前準備の全体像

商談の事前準備で使えるテンプレートを用意しました。ぜひ活用してください。

事前準備で使用するテンプレート

商談前に事前準備を実施している企業の方々と話すと、次のいずれかに苦慮されているケースが多いです。

- 実施内容

- 実施の深さ

- 活用方法

そこで才流では、商談の事前準備のためのテンプレートを用意しました。

※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとダウンロードされます。

事前準備を始める前に

テンプレートを見て「ここまでの準備は出できそうにない」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、事前準備を行わないと顧客への理解が深まらず、信頼関係の構築や課題に対する解決策の提供が難しくなります。失注につながる可能性も高まるでしょう。商談にかける時間を無駄にしないためにも、事前準備を実施するほうが効率的ではないでしょうか。

同時に、事前準備は情報収集力、課題設定力などの営業パーソンのスキルアップにも役立ちます。

工数を確保できない場合は、重要顧客のみ、重要案件のみ、新人のみ毎回実施といった形で段階的に取り組むとよいでしょう。

事前準備シートの作成に慣れてくれば、シート1枚あたり30分程度で完成させることができます。

事前準備を行うタイミングは商談の3日前

事前準備は商談の3日前に実施することを基本ルールとします。

テンプレートを使って整理した内容について、上司と打ち合わせをし、過不足がないか、仮説の粒度に違和感がないか、用意した事例が適切かどうかを確認しましょう。15分を目安に実施するとよいです。

組織内の情報共有、形式知化に寄与するほか、若手や中堅の営業パーソンのスキル向上に役立つでしょう。

テンプレートの使い方

テンプレートの8つの項目について、使い方を説明していきます。

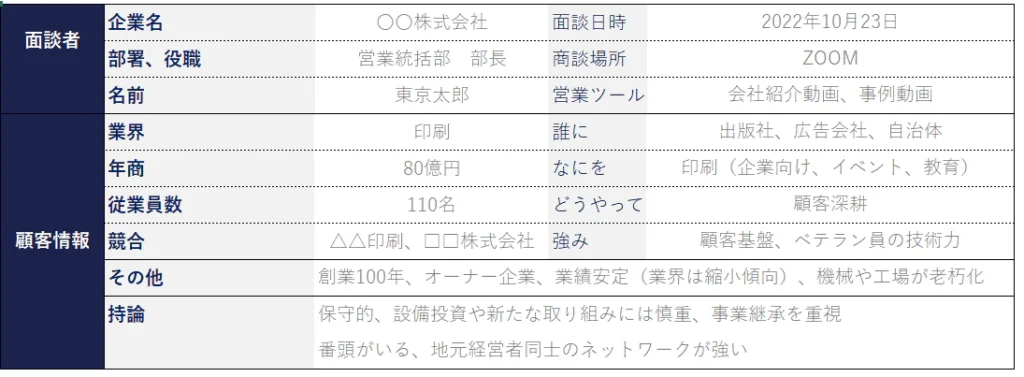

1.顧客の基本情報の理解

商談する企業の業界、競合、取り扱っている商品・サービス、販売手法、強みなどの基礎情報を整理します。中期経営計画、IR、業界紙などから抽出できます。

また、OpenWorkのような社員・元社員がレビューをしているサイトから情報を収集するのも有効です。掲載されている情報の中から、リアルな企業風土や組織体制を知ることができます。

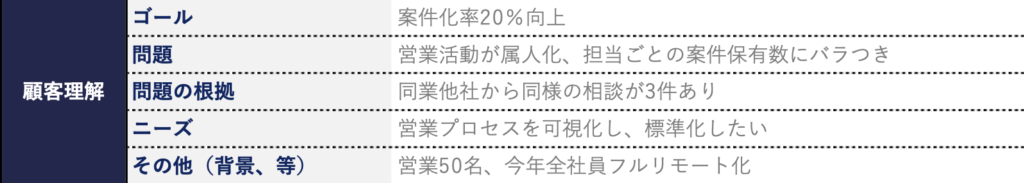

2.顧客を取り巻く環境の理解

顧客から信頼を獲得できるか、不要な営業と判断されるか、の分かれ道となる重要ポイントです。

企業が新たな商品・サービスを購買するのは、何か成し遂げたいことがあり(ゴール)、実現できず(問題)、解決手段(ニーズ)を探しているからです。そしてそれらにはさまざまな理由があります(背景)。

つまり顧客が抱えているゴール、問題、ニーズ、背景を仮説として導き出すことで顧客解像度が向上し、本質的な課題の把握や最適な解決策の検討が可能となります。

すべての商談はここを起点に展開されます。

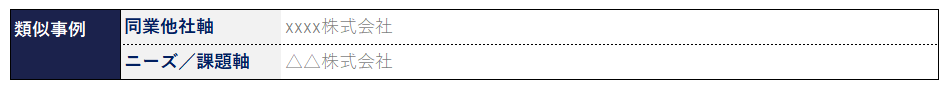

3.事例

商品・サービスの効果を説明するには、事例の紹介が有効です。顧客の競合のA社、B社でも導入し、成果が出たのであれば、顧客も成果が得られる可能性が高いと判断できます。

事例は「顧客が利用し成果が出たもの」つまり「成果事例」だけと思われがちですが、ほかに「運用事例」「導入事例」があります。

成果事例は一般的に認識されている事例であり、その商品・サービスを利用した結果、顧客が得た具体的な定量成果です(例:売上10%アップ)。

一方、運用事例は「成果は出ていないが運用している状態」です。成果は乏しくとも多くの企業で運用がされていれば充分に訴求力があります。とくに定量的な成果の計測がむずかしい商品・サービスを扱っている企業が使う手法です(例:大企業の〇〇で運用中)。

導入事例は、契約が取れている状態であれば使えます。誰もが知る大企業や、認知度は低くとも多くの企業に導入実績があれば、顧客の警戒心は低くなります。これまでの市場にない、まったく新しいサービスを生み出しているベンチャー企業はこの手法を使っています(例:先進的企業とされいる〇〇企業に販売)。

使い方次第で顧客に示せる事例は増えます。

また、顧客と同じ業界の事例がないケースにおいても、以下のような軸で訴求できます。

- 業界は違うが同じ課題を持っている企業の事例(課題軸)

- 業界も課題も違うが同じビジネスモデルの企業の事例(ビジネスモデル軸)

新たな気付きを与える観点で喜ばれることもあるので、検討してみてください。

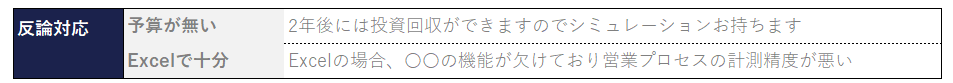

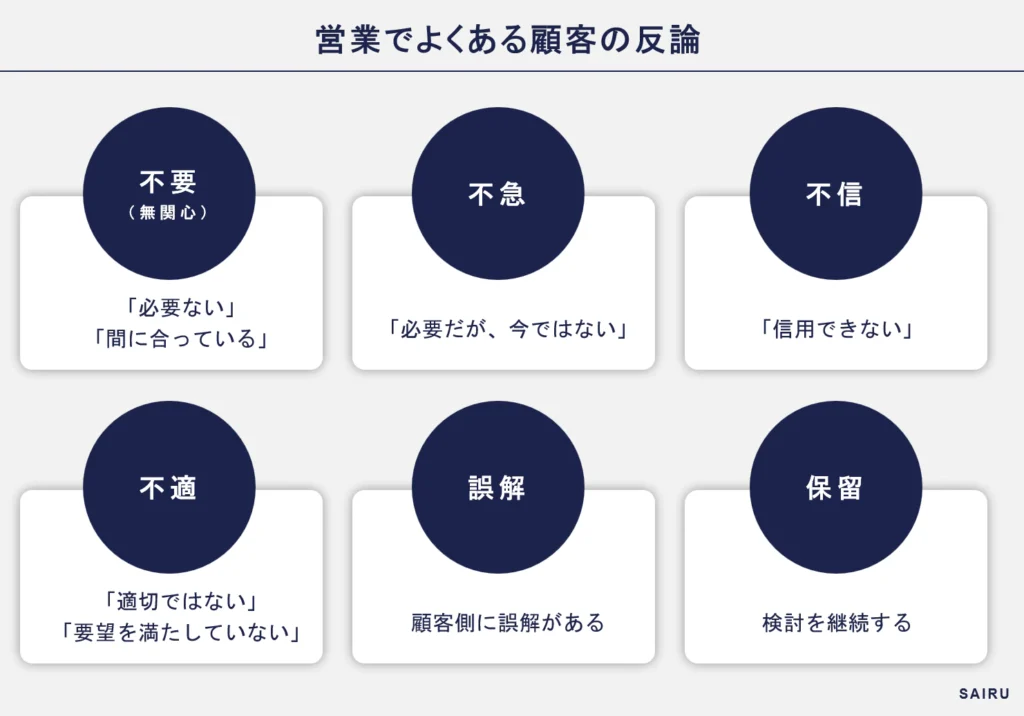

4.反論への対応

顧客は必ず質問や反論をします。適切に対応することで営業としての信頼、商品・サービスの信頼に寄与し案件化、成約へと推進できます。

営業の世界では「4つの不」が有名ですが、誤解と保留も加えることでさらに商談を前進させることができます。

●誤解

顧客の「うちの品質基準を満たしていない」の言葉は「不適」とされ「別の部分で貢献できることを訴求する」などの模範解答がありますが、実際の営業シーンでは単に顧客が「誤解」しているケースがあります。その場合に営業がとるべき行動は、「データや事例を示し誤解を解く」となります。「不適」が「本来の意味で不適」なのか「誤解」なのかを区別・判断することが重要です。

●保留

顧客から「社内で検討します」と言われ、待っている間に顧客の購買意欲が低下してしまった、他社で決定してしまったなどのケースは枚挙に暇がありません。本来であればその場で次の商談アポイントを取り、顧客接点を切らさないことが必要です。

初期商談では不要や不急が、提案時には不信や不適が出現しやすいといった傾向があります。この一般論に加え、自社の商談を振り返り、商談フェーズごとに頻出する反論を整理し対策を用意することで効率的な商談運営が可能です。ぜひ一度ご確認ください。

※FAQといったカジュアルな意味ではなく、多くの営業が苦心している商談のボトルネックになっているような反論です

※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとダウンロードされます。

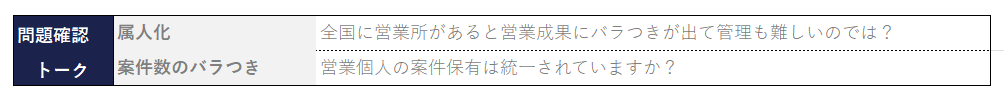

5.問題点の確認

仮説立てした顧客の問題の確認方法(聞き方)には注意が必要です。

仮に「担当営業ごとに案件保有数にバラつきがある」という仮説を立てて、「案件のバラつきがありませんか?」と聞いた場合、相手の解釈に依存することになります。

バラつき度合いが10あったときにAマネージャーは「(許容範囲内で)バラつきなし」と回答するかもしれませんし、Bマネージャー「バラつきあり」と回答するかもしれません。

まずは「担当営業ごとの案件保有数は統一されていますか?」と聞くことで実態を聞き出すことができます。適切な聞き方を設計することで問題の理解に近づきます。

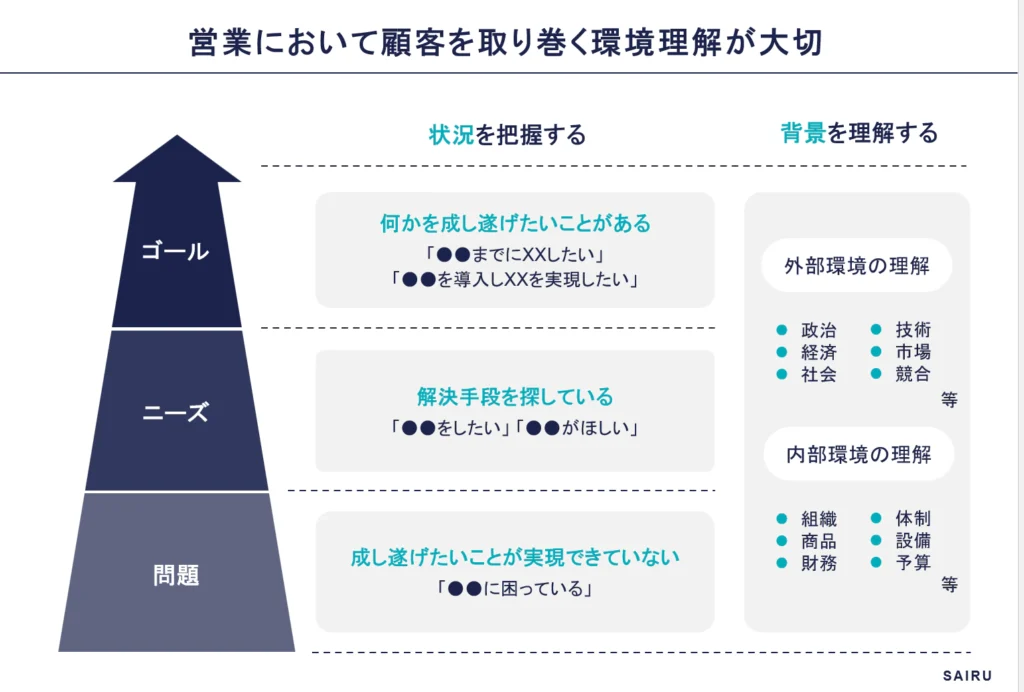

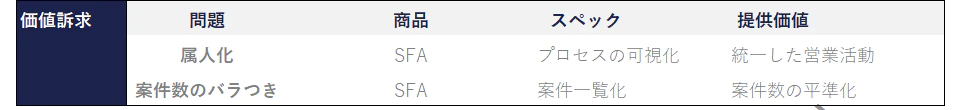

6.価値の訴求

次に顧客の課題・ニーズと商品・サービスの価値を整合させます。仮に業界唯一、圧倒的な機能を有していたとしても顧客ニーズに合致しなけばオーバースペックです(当然、価値を感じることになりますが、営業活動の本質という点で受け止めてください)。

頭では理解していても、商談となるとスペックの説明のような自分たちが伝えたいことに終始してしまう営業パーソンが多いのが実情です。

顧客視点に立ち、自社の商品・サービスが有している機能が顧客に対しどのような価値を提供できるのか再定義し、顧客の前で言語化できる状態を設計します。

価値訴求シート(Excel形式)をダウンロードする※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとダウンロードされます。

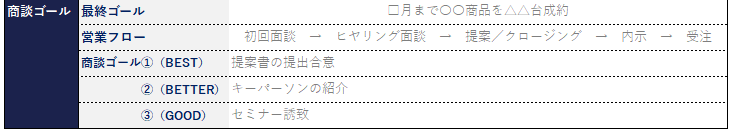

7.シナリオの設計とゴールの設定

トップセールスの特徴として商談シナリオや商談回数を事前に計画している点、商談1回1回に対し複数のゴールを設定している点が挙げられます。無計画に臨んでは無駄な商談や工数が増えてしまうからです。

中規模のオーナー企業の商談が取れた場合は、初回からオーナーが同席し、即決するといったことも少なくありません。その場合はクロージングまでできる準備が必要となります。

一方で大企業との商談では、いきなり受注となることはほぼありません。案件への関与者が多く、担当者は社内調整や根回しも必要となってくるからです。

そのため「今回の初回商談の相手は窓口担当の方だから、キーパーソンの紹介の約束と、課題を2点確認する」「2次商談でキーパーソンにその課題をぶつけて間違いがなければ事例説明に持ち込もう」などと想定し、行動計画を立案します。

つまり自社都合ではなくはなく顧客視点で商談シナリオを設計することが重要です。それを理解せずに商談を進めるようなことはあってはなりません。

また、どんなに入念な下準備をしても予定どおりに進まないのが営業活動です。予定していた商談のゴールで顧客と合意できず、中途半端な状態で商談を終了させて、次回以降のアポイントが取れず気が付けば案件が消滅してしまうケースがあります。

予定していたゴール(BEST)がで合意できなかった時のために、2つ目(BETTER)、3つ目(GOOD)のゴールを用意しておくことで確実に商談を進捗させることができます。

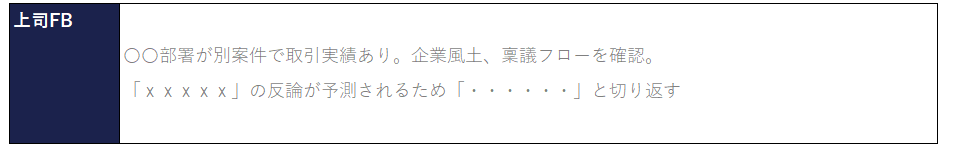

8.上司からのフィードバック

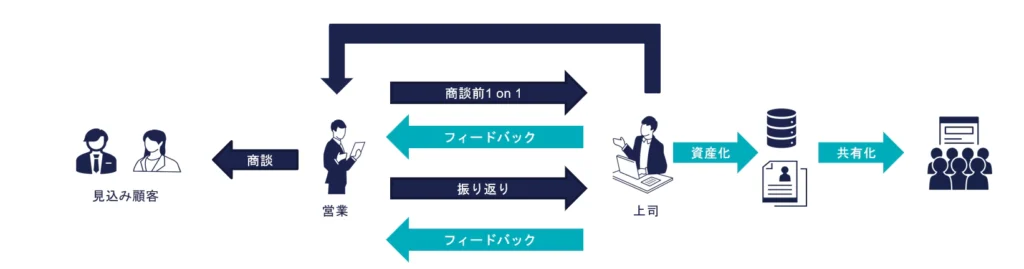

すべてが終了したら、上司と15分程度の1 on 1を行い、内容に過不足がないか、仮説や洞察の粒度に違和感が無いか、用意した事例は適切かのアドバイスをもらいます。

フィードバックに基づき事前準備の内容をブラッシュアップさせ商談へ臨みます。場合によっては、この場で模擬商談をすることも有効です。

以上で、テンプレートのすべての項目が埋まります。

商談当日の活用方法

実際の商談では仮説立てしたゴール、問題、ニーズ等が正しかったかを確認するのに使用します。当然正しくないケースもありますが、顧客や業界のことを十分理解し商談する営業と、何も仮説を持たず「課題は何ですか」「何かお手伝いできることはありますか?」と聞くだけの営業では、顧客からの信頼、商談の成功率が格段に異なります。

事前準備により、顧客解像度が高まり、提供すべき情報が明確になり、抱えている課題を解決するためには何をすべきかを明示できるようになります。それが信頼関係の獲得に繋がるのです。

商談後、上司へ実際の面談内容を報告し、振り返りを実施します。同時に次回の商談に向けたアドバイスをもらいましょう。事前準備→上司のフィードバック→商談→振り返りまでセットで行うことが大事であり、スキル向上にも寄与します。

また、上司に情報が集約され一元管理することで情報の共有化・資産化が可能となり、上司のフィードバックの質も向上されるメリットがあります。もちろん、SFA・CRMを導入すれば効果性はさらに向上するでしょう。

※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとダウンロードされます。

商談を前進させるTIPS

最後に商談を前進させるTIPSを紹介します。

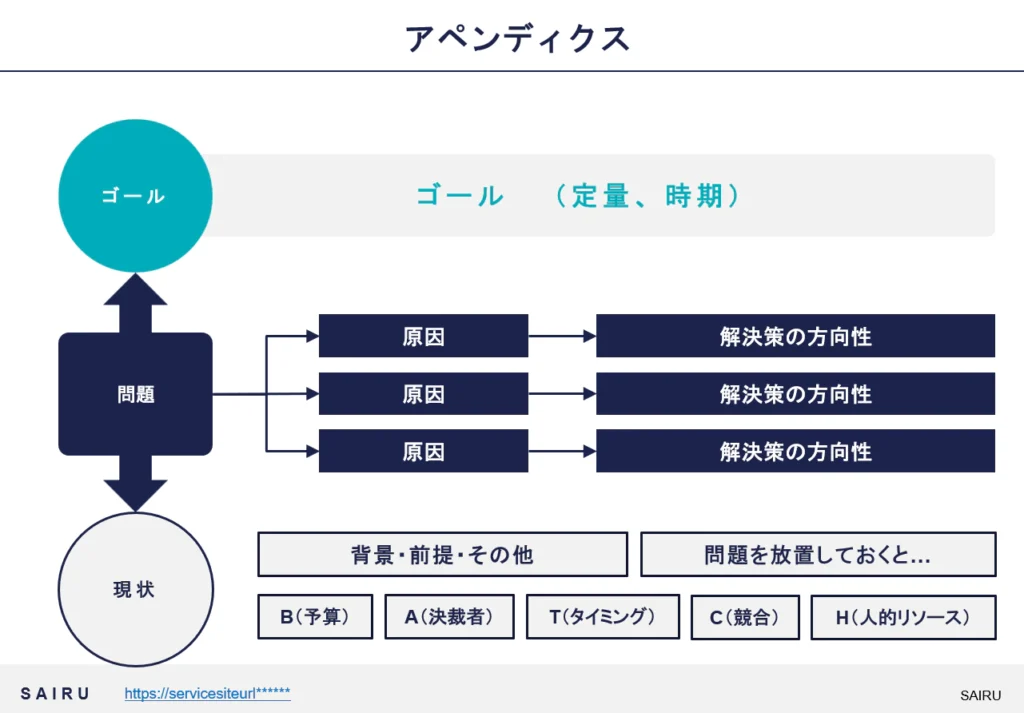

商談ではその場で顧客が成し遂げたいゴール、ニーズ、問題、問題の原因、解決策の方向性を確認し1枚のシートにまとめます。

その他に、「問題を放置するとこの先どうなるのか」(ホラートーク)もヒアリングし、問題を先送りすることのリスクを再認識してもらいます。以上を1枚のシートにまとめ商談終了後に内容に間違いがないか合意形成を図り、合意ができれば当日中に議事録としてその画像をメールで送付しましょう。

通常の商談では言った言わないや、お互いの認識齟齬が発生することがままありますが、画像を送ることで、認識齟齬を防ぐだけでなく、その後の合意形成が図りやすく案件化率や成約率が高まります。

有名なBANTCH(予算、決裁者、ニーズ、タイミング、競合、人的リソース)も把握できればベストです。※ニーズは解決策の方向性に該当します

まとめ

今回は、営業において重要活動とされる事前準備プロセスをご紹介しました。

顧客とのリレーション構築、成約率向上、クロスセル・アップセルのためには、入念な事前準備に取り組むことをおすすめします。

才流では事前準備に関する、以下のようなご相談をお受けしています。

- 精度の高い仮説を立てたい

- 実践に役立つ内容にしたい

- 事前準備により組織の早期育成を実現したい

個別相談会を行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。⇒才流のサービス紹介資料を見る(無料)