近年、対面ではなくメールなどのWebツールや電話を使って行う「インサイドセールス」を導入する企業が増え、これまで以上に注目を集めています。

今回は、インサイドセールスとは何か、従来のテレアポとの違い、営業活動の何を担い、どのように営業活動に役立ち生産性を上げられるのかを紹介します。また導入を決めた際、具体的にどのポイントをチェックするべきなのか、詳しく一覧で説明します。作成にあたっては、インサイドセールスの第一人者・茂野さん @insidesales_jobにご協力いただきました。

才流では、「インサイドセールスを導入したい」「インサイドセールスを立ち上げたい」企業さまを支援しています。インサイドセールスの立ち上げでお悩みの方はお気軽にご相談ください。⇒課題を問い合わせる(無料)

インサイドセールスとは

インサイドセールスとは、直訳すれば「内側での営業活動」、つまりオフィスに居ながらにして、メールや電話、オンライン商談ツールなどを使って行う営業活動を指します。

従来、営業活動といえば「顧客企業に訪問して対面で行う」方法が中心でした。また営業活動の一連のフェーズは、すべて一人の営業担当者が管理し、見込み客獲得から育成、成約まですべてを担っていました。この手法は営業担当者の能力に左右され、また情報の共有も社内で進まない「属人化」が問題とされています。

一方、インサイドセールスは古くはアメリカで生まれた手法です。アメリカでは広い国土を移動して訪問による営業活動をすることは難しく、営業効率を上げるために必然的に生まれた手法ともいえます。

元来は電話を使った手法が主でしたが、現在はインターネットの普及とITの進化、それに伴う多様なツールの開発などにより、訪問による営業手法だけでなく、オフィス内・在宅で製品やサービスを、メール、電話、オンライン商談ツール、Webコンテンツを使って販売する営業活動が可能になりました。これが「インサイドセールス」です。

インサイドセールスの最も重要な役割は「見込み客が出会う最初の人間として顧客の成功を念頭に最適な顧客体験を提供すること」です。

インサイドセールスとテレアポの違い

インサイドセールスが電話やメールを利用した「内勤営業」ならば、テレアポとは何が違うのでしょうか?

同じだと誤解されることが多い両者ですが、大きく「目的」と「役割(担う範囲)」が異なります。

インサイドセールス | テレアポ | |

営業タイプ | 反響型 インバウンド型 プル型 SDR(Sales Development Representative) | 新規開拓型※1 アウトバウンド型 プッシュ型 BDR(Business Development Representative) |

見込み顧客の 初期状態での 購入意欲 | 中〜高 | 低 |

手法 | ・主にマーケティングにより獲得した 見込み顧客(問い合せ等を含む)に対 してメール、電話等のツールでアプロ ーチを行う | ・ターゲットリストに対して電話、 手紙の送付等でアプローチを行う |

目的 | ・見込み顧客の見極め ・適切なタイミングでの商談設定 ・長期的な関係構築 | ・初回接点の設定 ・複数部門の開拓 ・顧客開拓計画(アカウントプラン) の作成支援 |

旧来テレアポ との違い | ・顧客との会話内容、現在の利用シス テムなどの情報をすべて保存するスト ック型 ・ストックした情報を基に長期手に関 係を構築し最適なタイミングで商談機 械を設定するため12ヶ月程度継続した アプローチをする場合もある ・連絡手段はチャット、メール、電話 と複数のチャネルを使って実行される ・主に中小企業を担当する | ・営業チームの一員として顧客開拓計 画の立案を支援する ・複数の顧客に一斉に荷電するのでは なく倍によっては役員あての手紙の送 付など戦略的なアプローチを実行する ・主に大手企業を中心に担当する |

※1 インサイドセールスの一環としてテレアポを行う場合は、新規開拓型ではなく反響型に分類される

※2 BDRはおもに大企業向けの営業手法を指す。この場合は「テレアポ」ではなく、「コールドコール(cold calling)」と呼ばれることが一般的(後述)

インサイドセールス(IS)とフィールドセールス(FS)の違い

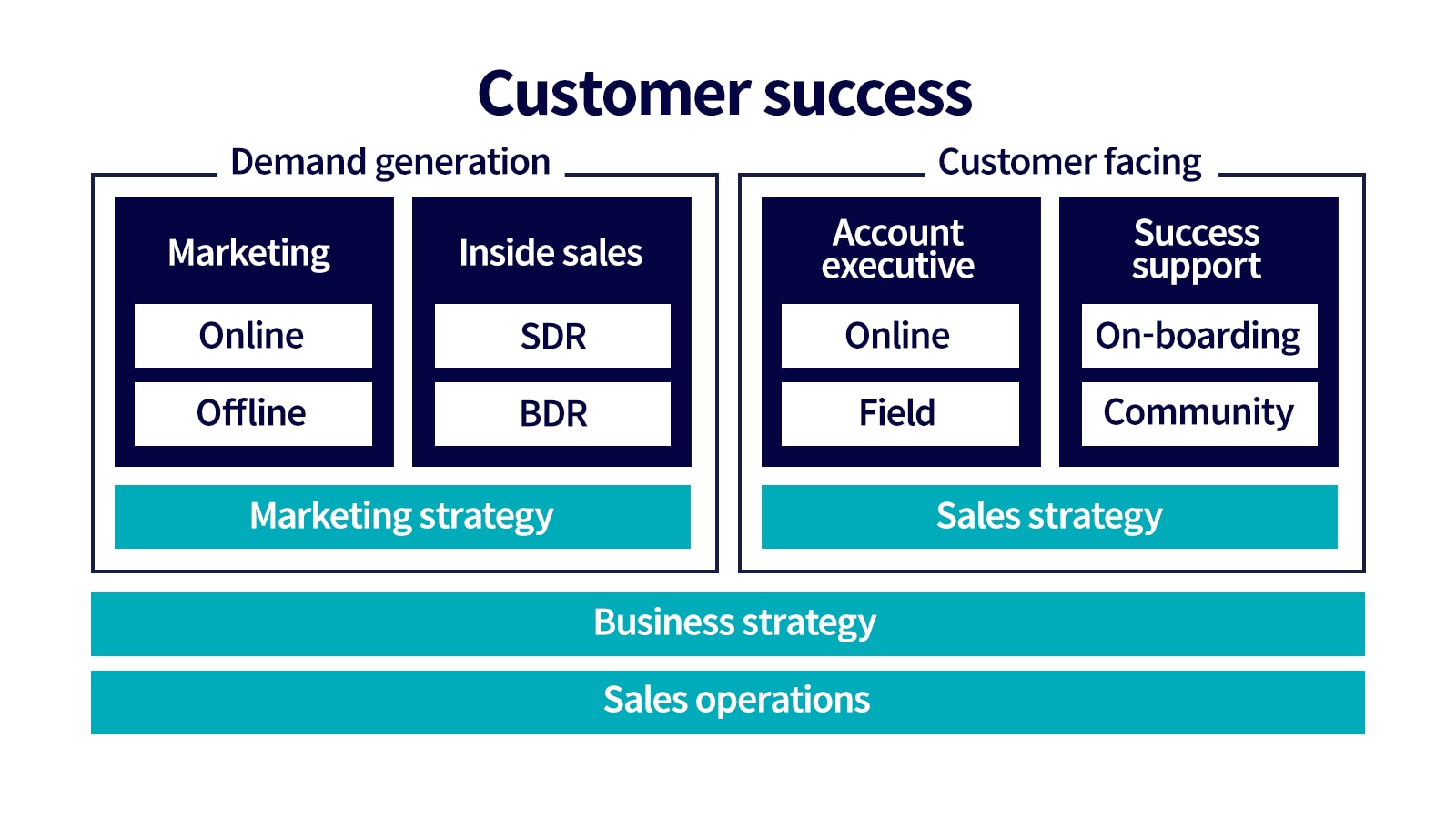

新しい営業活動は、従来の営業活動を「インサイドセールス」と「フィールドセールス」で分業したものです。両者の違いは、簡単にまとめると以下のようになります。

インサイドセールスの業務の流れと役割、他部署との連携

インサイドセールス | フィールドセールス | |

営業タイプ | 内勤型営業 | 外勤型営業 |

手法 | ・メールや電話、Webサイト、チャッ トツールなどで間接的にアプローチする | ・顧客を訪問するなど、会って話を して直接的にアプローチする |

目的 | ・見込み客の見極め ・適切なタイミングでの商談設定 ・長期的な関係構築 ・見込み客との良質な関係構築を通 した商談機会の獲得 | ・見込み客との成約 |

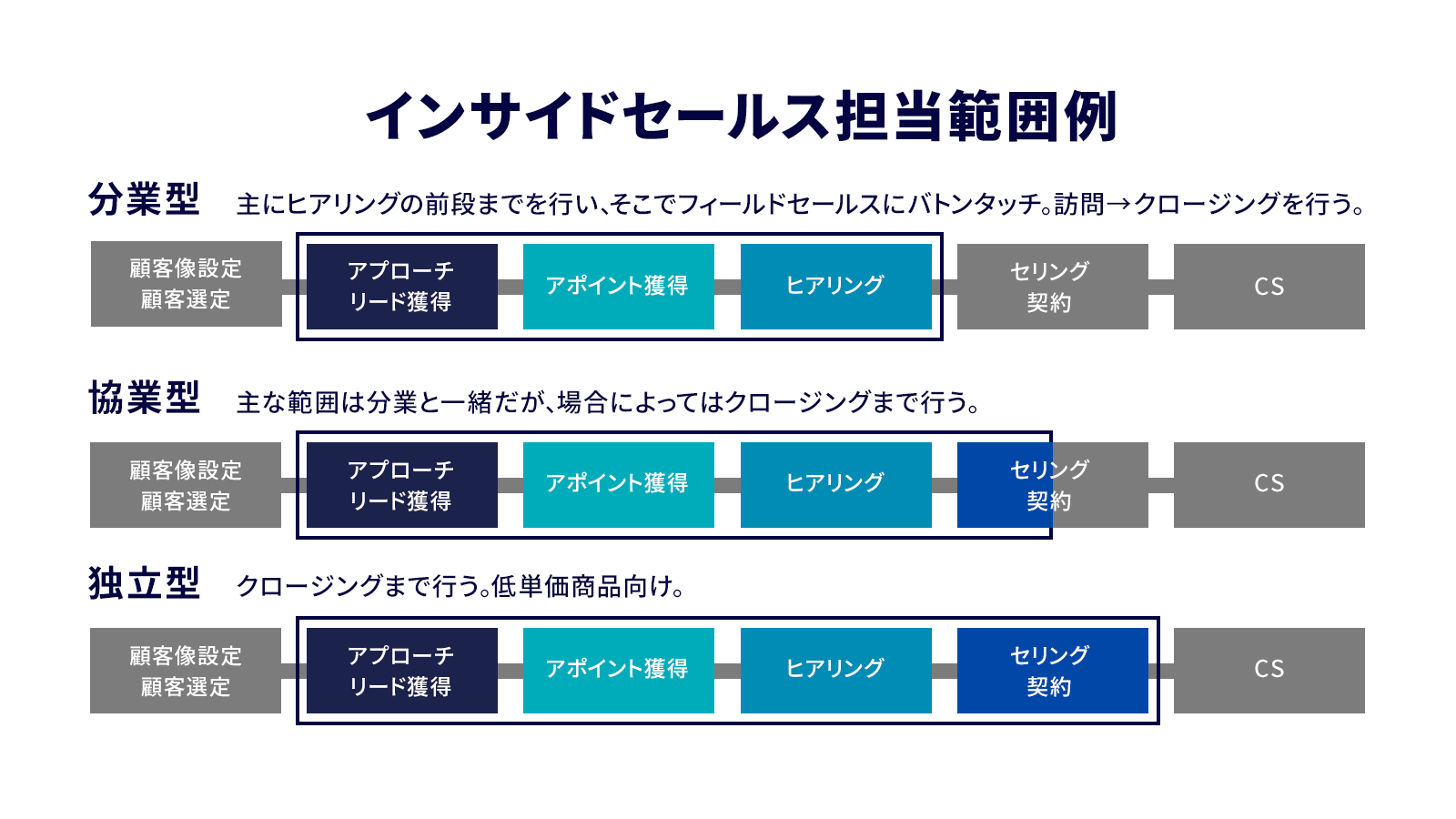

役割 | ・分業型:商談の獲得がゴール ・独立型:商談の成約がゴール | ・インサイドセールス部門から見込 み客の情報を引継ぎ、クロージング を担当※3 |

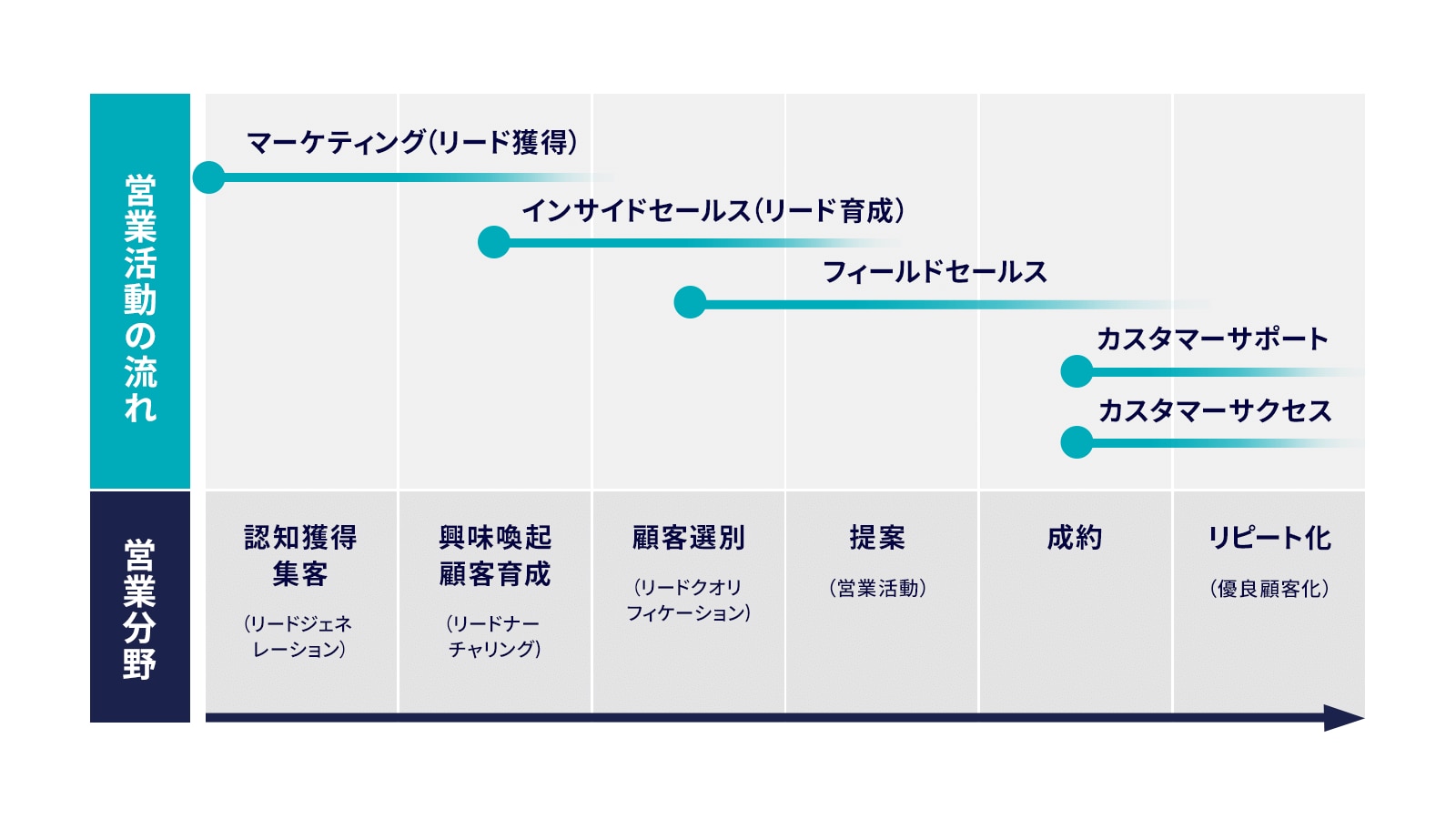

インサイドセールスが具体的に営業活動のどの分野を担っているのか、インサイドセールスの携わる分野を営業活動全体の流れに沿って説明します。

マーケティング部門からインサイドセールス部門へ顧客情報を引き継ぐ

マーケティング部門は、マーケティングで得た顧客情報をインサイドセールス担当部門へ引継ぎます。この時点では顧客の分類と選別はされていないことが多いですが、購買意欲の差によって引き継ぎタイミングを変える等の体制が構築されている企業も存在します。

見込み客を選別し、優先順位をつける

ここからがSDR(Sales Development Representative)の仕事になります。

マーケティング担当から引き継いだ顧客情報を分類し、優先順位をつけます。潜在顧客と見込み客では購買意欲に差があるため、フォローまでの時間や回数、商談設定までの期間、手法も異なります。

顧客と関係性をつくり、成約の精度を高めていく

将来的に成約し、さらに優良顧客となるよう、先に選別した顧客の状態に合わせて顧客の育成を行います。

具体的には

- 製品やサービス情報を顧客のニーズやタイミングに合わせてメールなどで紹介する

- 顧客からの問い合わせに対してスピーディーに対応する

- 検討段階に引き上げるために電話やセミナー・イベント等への招待する

- 検討段階になればオンライン会議ツールや電話でニーズや課題認識のすり合わせを行う

などがあります。

なお、顧客情報は関連する事項に紐づけられ、営業に関わるすべての部署で共有されます。CRMなど専用ツールが必須ですが、これにより顧客のすべての情報は、部門を問わず、必要な時にすぐ取り出せるようになります。

フィールドセールス担当者へ引き継ぐ

検討段階になった顧客はフィールドセールス担当部署に引き継ぎます。フィールドセールス担当は、クロージングのための活動を行うことになります。

それぞれの分業と連携によって「一人の担当者がすべてを担う」従来型の営業方法を、より効率的に進めていくことがお分かりいただけたのではないでしょうか。

インサイドセールス導入のチェックポイント一覧

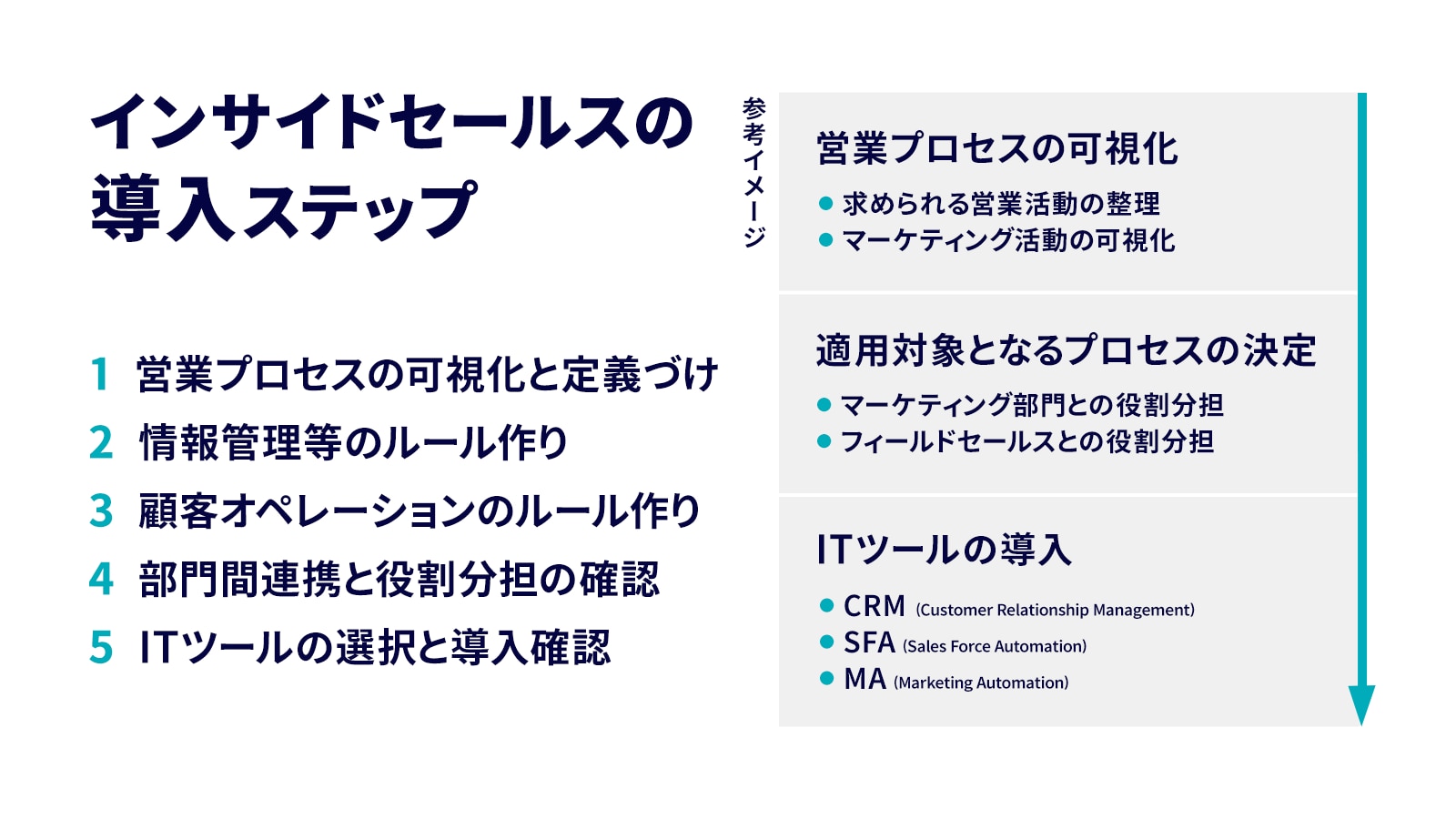

インサイドセールスを実際に導入する場合、具体的にどのように進めればよいのでしょうか。

CRMなどのツールやシステムを導入することが一般的ですが、それだけで「完了」ではありません。流れとしては以下のようになります。

ここでは「インサイドセールスの導入」において必要な手順ごとに、チェックすべき項目を紹介します。

以下の項目ごとに何を準備しチェックすべきか、実際に利用できます。

基礎編:インサイドセールス共通の確認事項

営業プロセスの可視化と定義づけ

目標とする営業活動の整理(商談化や失注とは何を指すのか定義づけと共有)、インサイドセールスを導入する目的を明確にします。

✓ | カテゴリ | 内容 |

目的の設定 | IS組織の定量的な存在意義、目的が設定されているか? | |

商談化の定義 | アポイントと商談(商談化、案件化)の定義が営業とIS両者で合意されている | |

失注の定義 | 失注の定義が営業とIS両者で合意されているか? |

情報管理等のルール作り

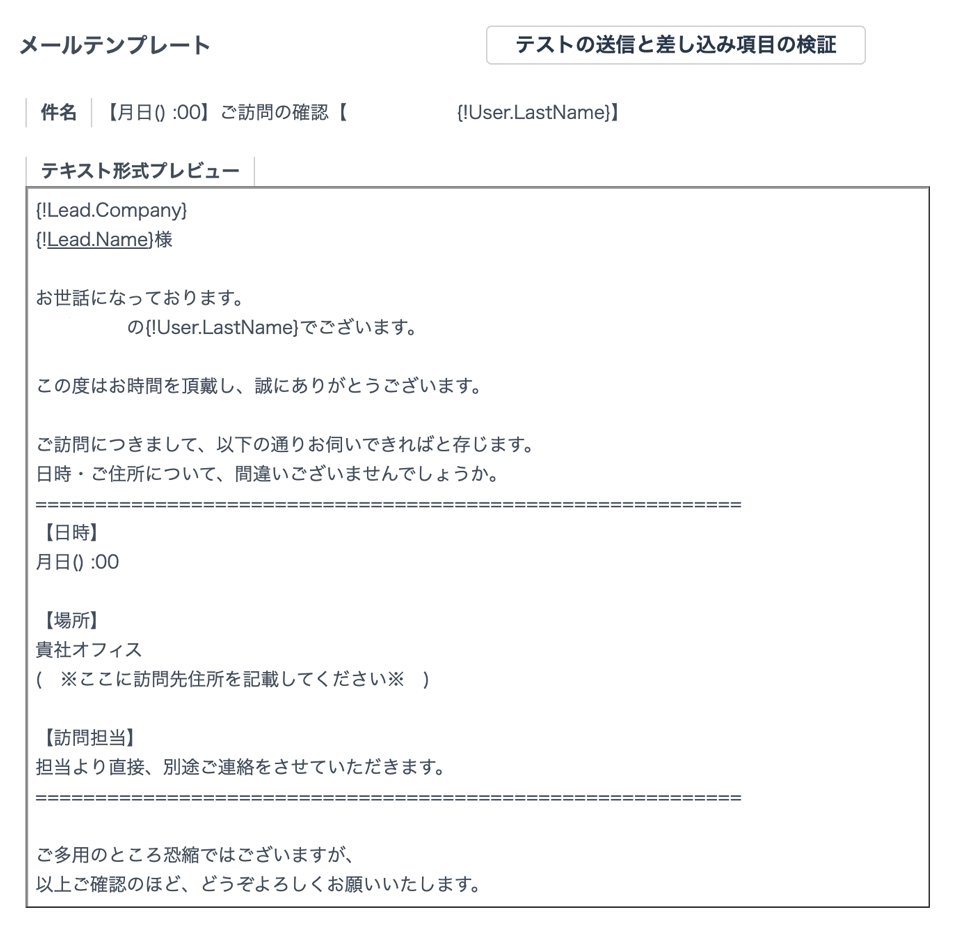

顧客に送信するメールの文面(テンプレート)は適切か、よく使う用語や言葉遣いは辞書登録され全員に共有されているか、カレンダー機能の共有などを確認しましょう。また、顧客情報の管理などについての確認は最重要事項です。

(1)テンプレートや事前準備の確認

✓ | カテゴリ | 内容 |

メールテンプレ | メールテンプレートは20以上登録されているか? | |

メールテンプレ | 新規イベントや新規コンテンツ配信時にメールテンプレが作成されるオペ | |

辞書登録 | 日常的に利用する言葉は辞書登録されているか? | |

ブックマーク登録 | 日常的に利用するブックマークは辞書登録されているか? | |

事前登録 | 辞書、ブックマークについて必要なものがパッケージ化され全員にインス | |

事例 | 常に顧客事例がインプットされる状態が整っているか?確認するフローは | |

ナレッジの共有 | 録音データ、メールなどの成功事例が共有、ストックされているか? |

メールテンプレートのサンプル

(2)情報管理のルール詳細の確認

✓ | カテゴリ | 内容 |

情報管理のルール | 架電履歴の記載方法が統一されているか? | |

情報管理のルール | メールの送受信履歴はCRMに登録されているか? | |

情報管理のルール | 入力必須項目について記載方法が統一されているか? | |

情報管理のルール | リード所有権のルールは設定されているか? |

顧客オペレーションのルール作り

顧客へのオペレーションについての確認事項です。特に失注した場合、双方のデータを蓄積してフィードバックすることが組織の発展と事業の継続につながります。

(1)オペレーションの基本項目の確認

✓ | カテゴリ | 内容 |

オペレーション | FSのカレンダーが共有されリアルタイムに商談日程を設定することができ | |

オペレーション | リスケ発生時のIS、FSそれぞれの役割、オペレーションが決められている | |

オペレーション | 商談獲得時のオペレーションが設定されているか? |

(2)育成に関する項目の確認

✓ | カテゴリ | 内容 |

育成 | オペレーションルールがまとまっているか?常時閲覧できる状態か?更新されて | |

育成 | トレーニングは複数段階になっているか? | |

育成 | トレーニングと予算設定は連動しているか? | |

育成 | 必要なコンテンツ、資料は集約されいつでも閲覧可能か? | |

育成 | 専門用語や不用意は英単語を使っていないか? | |

育成 | 成功事例の録音データは用意されているか? | |

育成 | 失敗事例の録音データは用意されているか? | |

育成 | ペーシングについてのトレーニングが提供されているか? | |

育成 | ダブルバインドについてのトレーニングが提供されているか? | |

育成 | SPIN等のヒアリングメソッドのトレーニングが提供されているか? | |

育成 | ワーストケースの想定とネクストアクションの提示が徹底されているか? |

(3)失注時におけるオペレーションの確認

✓ | カテゴリ | 内容 |

失注時のオペレーション | 失注理由の記載、完了予定日の変更など失注時のオペレーション が明確になっているか? | |

失注時のオペレーション | 失注後に誰がどのようにフォローするか等のオペレーションが明確 になっているか? | |

失注時のオペレーション | 失注案件の再訪問ルールが明確になっているか?(前回失注時との 差異がある 等) |

部門間連携と役割分担の確認

インサイドセールスはマーケティングチームとフィールドセールスチームの中継地点といえます。連携がうまくできているかどうかが事業の成功を左右します。

✓ | カテゴリ | 内容 |

部門間連携 | マーケティングチームと共通の指標を持っているか?可視化されているか? | |

部門間連携 | マーケティングチームとの定例MTGを設定、実行しているか? | |

部門間連携 | マーケティングチームと互いのネガティブな指標を指摘しあえているか? | |

部門間連携 | マーケティングチームと1ヶ月先のイベント/キャンペーンは共有できているか? | |

部門間連携 | マーケティングチームと予算策定は共同で実行しているか?戦略の共有、接続は | |

部門間連携 | セールスチームとの定例MTGを設定、実行しているか? | |

部門間連携 | セールスチームと互いのネガティブな指標を指摘しあえているか? | |

部門間連携 | セールスチームと予算策定は共同で実行しているか?戦略の共有、接続はできて | |

キャリア | キャリアパスは設定されているか?(部門内昇格、他部門への異動など) |

ITツールの選択と導入確認

インサイドセールスにはCRMの利用は不可欠です。導入と営業プロセスの改革がここまでの確認で可能である場合、CRMの選定を行います。すでに導入している場合はCRMの機能設定について確認しましょう。

(1)ツールの確認

✓ | カテゴリ | 内容 |

ツール | CRMは利用しているか? | |

ツール | 各ISはセルフダッシュボードを持っているか? | |

ツール | 各ISはセルフダッシュボードを作成可能か? | |

ツール | チームの状態は共通のダッシュボードで可視化されているか? | |

ツール | MAを利用してスコアリング、ナーチャリング、Web上での行動履歴の把握を実現 | |

ツール | MAのスコアが一定以上になった場合にISに通知する仕組みは実装されているか? | |

ツール | CTIやIP電話を利用しているか?録音をしているか? | |

ツール | SPEEDA、業界チャネルなどの企業/業界情報DBを利用しているか? | |

ツール | TDB、ランドスケープ、FORCASなどの企業DBを利用しているか? | |

ツール | ベルフェイス、Zoom、VcubeなどのオンラインMTGツールは導入されているか? |

(2)数値計測能力の確認

✓ | カテゴリ | 内容 |

ツール(計測) | 架電数は計測可能か? | |

ツール(計測) | 着電数、着電率は計測可能か? | |

ツール(計測) | 商談獲得数、商談獲得率は計測可能か? | |

ツール(計測) | 成約数、成約率は計測可能か? | |

ツール(計測) | 上記指標がIS個人毎に計測、算出可能な状態か? | |

ツール(計測) | IS個人×リードソースによる集計、分析は可能な状態か? | |

ツール(計測) | 各マーケティングキャンペーンごとのリード数はカウントできる状態か? | |

ツール(計測) | リードのフォロー状況は可視化されているか? | |

ツール(計測) | 施策の振り返りと改善のフローは設計されているか? |

応用編①:SDR(反響型)の場合の確認事項

ここからはインサイドセールスのうち、SDRとBDRそれぞれに特化した確認事項を見ていきましょう。

まずは1章で紹介した、一般的なインサイドセールスの手法とされるSDRについて、確認すべき項目を紹介します。

リードオペレーションの確認(Webおよび共通事項)

✓ | カテゴリ | 内容 |

リードオペレーション | [自社サイト]リード発生と同時にSDRへアサインされるか? | |

リードオペレーション (Web) | [他社サイト]リード発生と同時にSDRへアサインされるか? | |

リードオペレーション (共通) | 優先度の高いものについて、リード発生から5分以内に架電できてい | |

リードオペレーション (共通) | リードのランク分けができているか?(最低2分割以上) | |

リードオペレーション (共通) | 1リードに対して架電とメールを組み合わせて5回以上アクション出来 | |

リードオペレーション (共通) | リードソース、閲覧コンテンツが確認できる状態になっているか? | |

リードオペレーション (共通) | 検討状況や時期によって期待値が低いと判断したリードをマーケティ |

リードオペレーションの確認(展示会・自社セミナー)

✓ | カテゴリ | 内容 |

リードオペレーション | 取得時のアンケート、コメントの記載はあるか?コメントも含めて情 | |

リードオペレーション (展示会) | 優先度の高いものについて、翌日に架電可能な状態になっているか? | |

リードオペレーション (展示会) | 優先度の低いものについてのフォロールールが決まっているか?(架 | |

リードオペレーション (自社セミナー) | 申し込み時にリード確認が可能、事前アクション(架電、メール)が | |

リードオペレーション (自社セミナー) | 当日セミナー終了後のフォロー体制はあるか? | |

リードオペレーション (自社セミナー) | 当日セミナー終了後そのまま商談に入れる準備はあるか? |

コールオペレーションの確認

✓ | カテゴリ | 内容 |

コールオペレーション | 各リードに最適なトークフローは準備されているか? | |

コールオペレーション | 商談化率15%未満のリードに対して仮説を準備できているか? | |

コールオペレーション | SDRひとりあたりの最適な月間新規リード数が明確になっているか? | |

コールオペレーション | 1着電あたりの限界通話時間が設定されているか? | |

コールオペレーション | ヒアリング項目、商談獲得時のオペレーションが定義されているか? | |

コールオペレーション | リードがターゲット事業部外の場合、当該事業部の担当者の紹介を打 | |

コールオペレーション | ターゲット企業の商談獲得について明確な定義はあるか?(温度感が |

部門間連携の確認

✓ | カテゴリ | 内容 |

部門間連携 | リードの定量結果、定性情報などをマーケにフィードバックする仕組みは設計さ |

KPI/KGIの機能設定確認

✓ | カテゴリ | 内容 |

KPI/KGI | 行動目標、経過目標、成果目標が設定されているか? | |

KPI/KGI | ターゲット外の商談作成時、成果から戻入する仕組みはあるか? | |

KPI/KGI | [初期] アポ数を最大評価指標に設定しているか? | |

KPI/KGI | [中期] 商談数を最大評価指標に設定しているか? | |

KPI/KGI | [後期] 受注数を最大評価指標に設定しているか? |

※関連記事:SDRを立ち上げるための5つの準備

応用編②:BDR(新規開拓型)の場合の確認事項

インサイドセールスでBDRを取り入れる場合、1章で紹介したように主に大企業との成約を目指します。SDR型のように時間をかけて多くの顧客を育成する方法と異なり、従来型に近いコールドコール(電話での飛込営業)などが主な手法となります。初期段階では戦略を立てづらいのが難点ですが、ターゲットとする企業の絞り込みにより成約率を上げることも可能、一度の成約で大きな成果を上げられるのが魅力です。

ターゲティングの確認

✓ | カテゴリ | 内容 |

ターゲティング | 従業員規模、売上高、業種などの定量情報でターゲティングができている | |

ターゲティング | その他定性情報に基づいたターゲティングが出来ているか? | |

ターゲティング | ターゲットアカウント開拓に際してFSや関連部門とのアカウントプランミー | |

ターゲティング | 対象アカウントの見直しサイクルが設定されているか?(四半期に一度、半 | |

ターゲティング | 失注商談、滞留商談がリストの場合、商談の現状、失注理由がCRMに記載さ |

リードオペレーションの確認

✓ | カテゴリ | 内容 |

リードオペレーション | BDRターゲット企業のリードがSDRにアサインされた際の引き渡しル | |

リードオペレーション (共通) | 職位別アプローチルールが設定されているか?(一般職にはアクシ | |

リードオペレーション (共通) | アウトバウンドアプローチの際、リード作成 or コンタクト情報の |

コールオペレーションの確認

✓ | カテゴリ | 内容 |

コールオペレーション | Why you, Why you now.が盛り込まれたアプローチになっているか? | |

コールオペレーション | 架電によるアウトバウンド以外の手紙、紹介などのアプローチ手法が | |

コールオペレーション | 手紙/メール作成におけるルール、手法が整理されているか?(情報 | |

コールオペレーション | 大手役員へアプローチする場合、自社役員レベルが訪問する準備はあ | |

コールオペレーション | ターゲット以外へのアプローチ方法が設計されているか?(担当者の | |

コールオペレーション | 秘書へのアプローチ方法が設計されているか? | |

コールオペレーション | 氏名の獲得、メールアドレスの獲得、直通番号の獲得などの情報取得 | |

コールオペレーション | 8-9時や12-13時、18時以降のアプローチも視野に入っているか? |

マーケティングの確認

✓ | カテゴリ | 内容 |

マーケティング | ターゲットアカウント専用オフラインイベントの設計があるか?(少人数、 | |

マーケティング | ターゲットアカウントに向けた専用コンテンツ(WPや事例)があるか? | |

マーケティング | 専用コンテンツの継続的な制作体制があるか? | |

マーケティング | 専用コンテンツは、IS、FSと連携の上、企画・制作をしているか? | |

| マーケティング | ターゲットアカウントのリードを継続的にISに供給できるプランがあるか? | |

マーケティング | ターゲットリードを獲得できているか? | |

マーケティング | IS、FS、CSからのフィードバックを受け、ターゲットやチャネル、メッセー |

KPI/KGIの機能設定確認

✓ | カテゴリ | 内容 |

KPI/KGI | 行動目標、経過目標、成果目標が設定されているか? | |

KPI/KGI | 商談の最低金額、役職などの付加要素による成果の足切り条件は設定されている | |

KPI/KGI | 情報の取得に対する評価が設定されているか? |

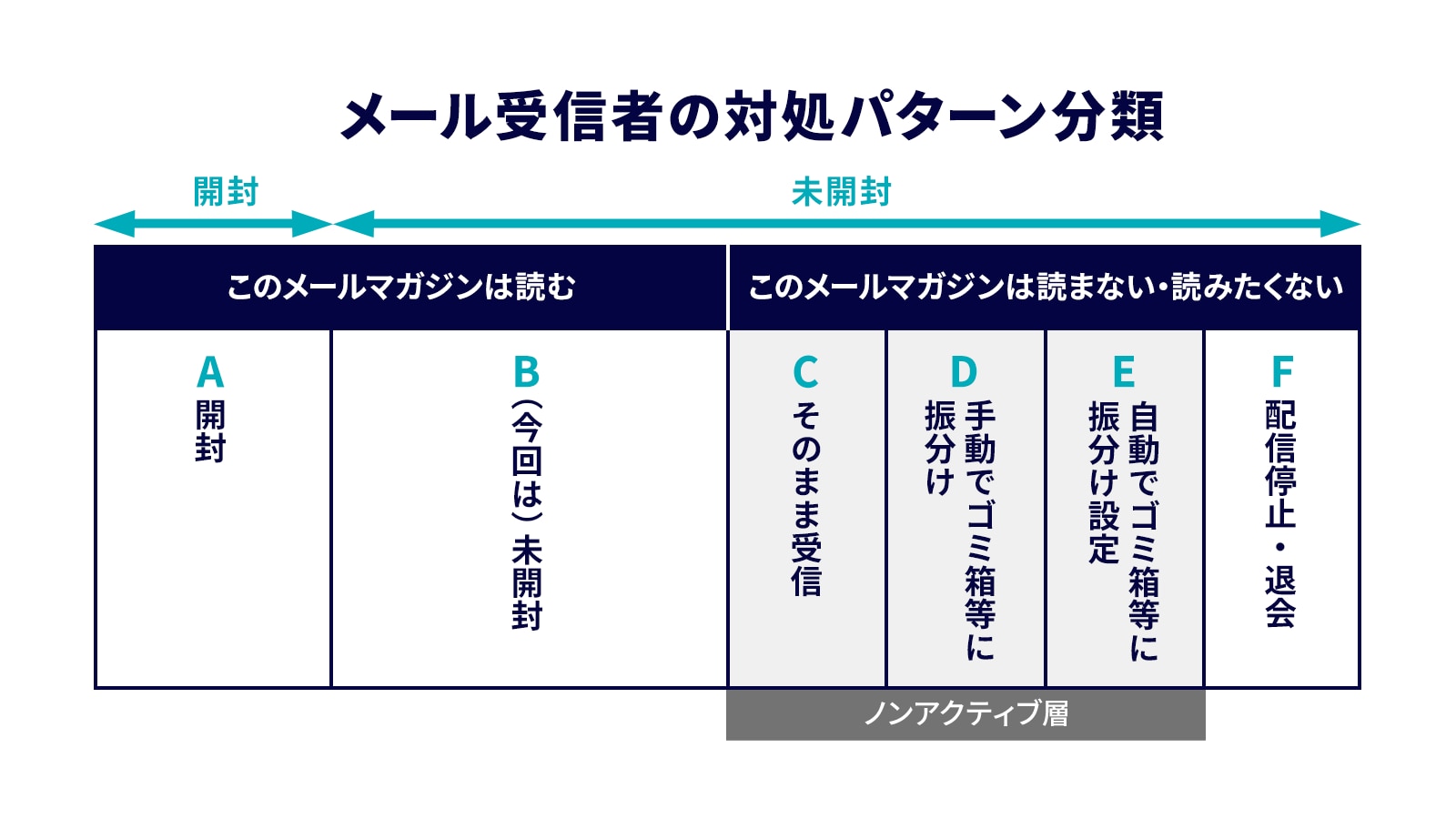

A メールマガジンを開封し、読んで、一定の割合でアクションを起こす人

A-1 開封して読む

A-2 未開封(今は読まないが、後で読むつもりで保存)B 「この企業のメルマガは読まない」と判断する人

B-1 自分でタイトル等を見て判断し、手作業でゴミ箱へ

B-2 自動でゴミ箱フォルダへ振り分けるように設定する(配信され続けるが未開封が継続)

B-3 配信停止措置を取る(関係性の消失)

ここで問題となるのが、現在は手作業でゴミ箱に移動させているB-1へ、その後も同じようなタイトルや内容のメールマガジンをこれまでと同じように送り続けていると、やがてB-2、B-3の状態へ移行してしまう懸念があることです。(=育成の失敗、失注)

※関連記事:BDRを立ち上げるための3つの準備

インサイドセールスが必要とされる背景と日本での現状

ここまでインサイドセールスの具体的な導入方法や注意点を見てきました。しかし、そもそも何故インサイドセールスの需要は高まっているのでしょうか。

この章では、インサイドセールスが求められている背景、日本での普及の状況と将来性などについて説明します。

インサイドセールスが必要とされる背景

インターネットの普及による顧客の購買プロセスの変化

近年、インサイドセールスが必要とされる背景には社会情勢の変化があります。

現在インターネットは社会インフラとして必要不可欠となっています。情報はネット上に溢れ、取得できるスピードは十数年前と比較して爆発的に上がっています。

またパソコンだけでなくスマートフォンの普及も進んでいます。顧客は購入に至る前に、自分から製品やサービスをスマートフォンで気軽に検索し、価格などを比較して選別することが可能になり、その情報収集に多くの時間をかけるようになっています。

従来のように「企業主導」で製品やサービスをただ提供するだけでは顧客の購買行動へつなげることは難しく、「顧客主導」が現在の主流といえます。

「顧客に選ばれる」ためには顧客の購買プロセスに合わせて企業側も変化することが必要です。顧客の行動からニーズを分析し、最適なアプローチを行うことが必須となります。顧客との関係性維持が重要であり、インサイドセールスは関係性構築と維持において、非常に重要な役割を担っていることがわかります。

社会情勢の変化による働き手(労働力)の慢性的な不足

少子高齢化に伴う労働者の減少は今後も避けられず、日本社会全体で共有すべき課題です。

一方、働き方改革の推進など労働現場の改善も、グローバル化の進む現代において日本が抱える課題といえます。

「労働力の減少への対策」と「個々の労働者の労働生産性の向上」を両立するために、「ITツールの利用などによる業務プロセスの効率化」が目標とされています。

この流れが、欧米ですでに成果を上げているインサイドセールスに注目を集め、従来の日本型の営業活動を効率化するものとして期待されています。インサイドセールスは文字通り場所を選ばず、テレワーク(リモートワーク、在宅ワーク)とも相性が良く、働き方改革で国が目指す方向性に沿っているといえます。

奇しくも新型コロナウイルスの世界的流行により、元々東京オリンピックのために準備が開始されていたテレワークを利用する企業が増加しました。この流れは今後逆流することはなく、従来の営業担当が行っていた訪問営業などが徐々に減って、欧米型のインサイドセールスとフィールドセールスによる分業と連携が浸透していくと考えられます。

効率化と加速化が求められる営業活動の変化

営業活動には対面で商談を行うという性質上、これまでは多くの「移動時間」がかけられていました。しかし、顧客がどの状態にあるのか明確にならないままアプローチをかけていたため、無駄な商談も多かったといえます。

さらに上記のとおり、顧客の購買行動までのスピードやトレンドへの反応、一つの製品の流行り廃れの速さなどから、営業活動そのものにも効率化と同時に加速化が求められています。

インサイドセールスの導入によって、営業活動の改善が期待されています。

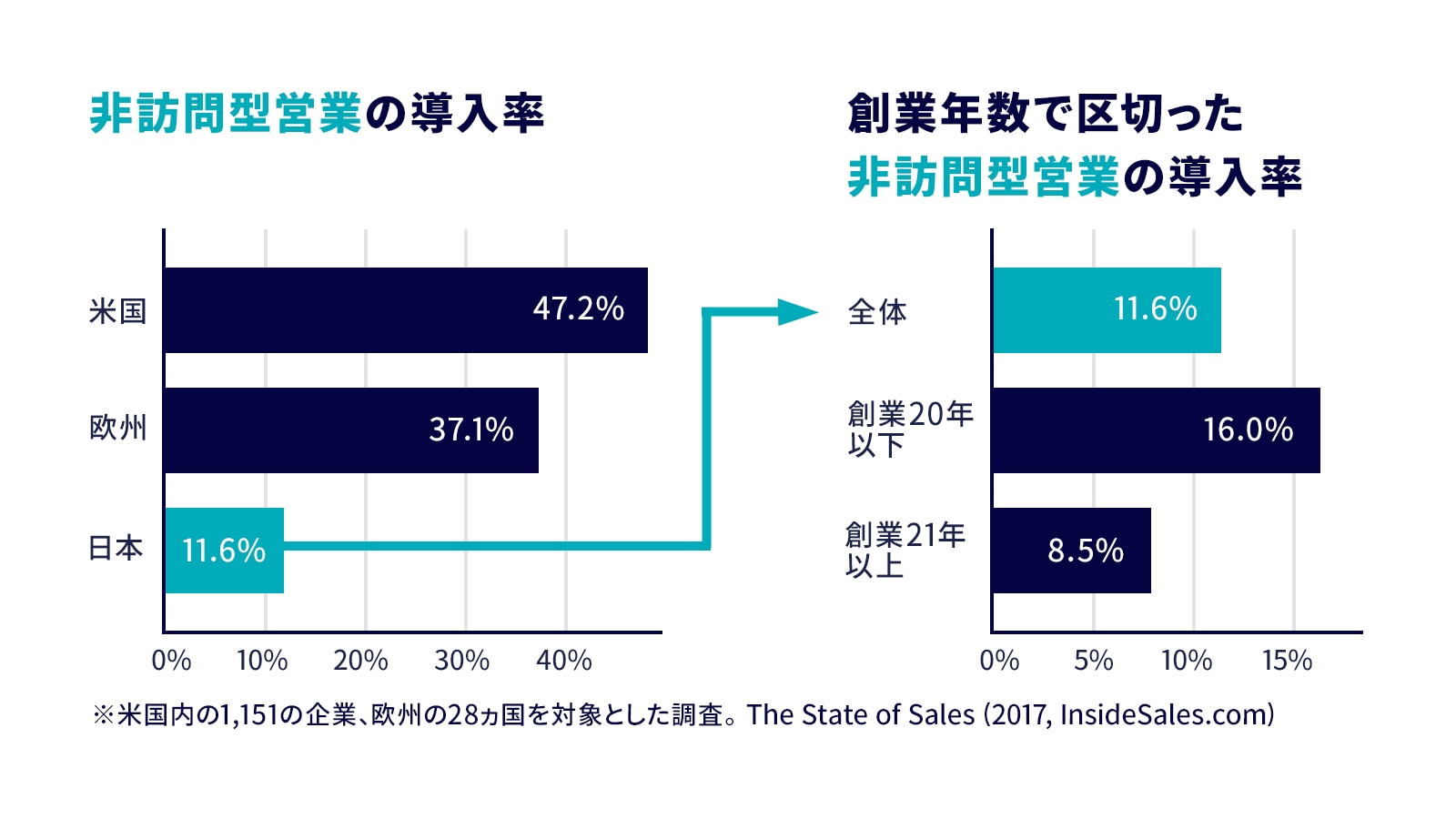

日本におけるインサイドセールスの普及状況

Haspostが2019年12月にリリースした「日本の営業に関する意識・実態調査」によると、インサイドセールス(アンケートでは非訪問型営業と記載)を導入している日本の企業はわずか11.6%となっています。

経営者への「インサイドセールスという言葉を知っているか」の質問には、「知っている」と回答したのは35.6%、その「知っている」と回答した経営者のうち「すでに導入している」「1年以内に導入する予定」と回答したのが35.4%だったそうです。

欧米では既にインサイドセールスは営業活動の多くを占めており、日本とは大きな差があることがうかがえます。

それではインサイドセールスは日本では不要なのかといえばそうではありません。この調査では、日本の営業活動における「無駄」について具体的に調査しています。またその「無駄」、特に「対面での訪問営業にかける手間と時間」を「売り手」「買い手」双方がどう捉えているか、そして実際の成約数に訪問営業は貢献しているのかも調査しています。

結果として従来の訪問営業は「顔を見せて訪問することは礼儀である」という「旧来の日本の慣習」が惰性として残り、疑われていないだけであると述べています。その結果、日本においては営業担当者の問題意識がまだ当事者レベルで認識されていないこと、そのため海外から遅れをとっていることがわかります。

営業効率を上げて生産性を高めるためには、従来の訪問営業にこだわらず、インサイドセールスとフィールドセールスの分業体制を浸透させていくことが求められます。日本でまだ普及率が低いのは、逆に他社より先んじて抜本的な組織改革を行い、企業成長へつなげられるチャンスともいえるのではないでしょうか。

まとめ

インサイドセールスの具体的な導入チェックポイントを紹介し、インサイドセールスとは何か、それを取り巻く背景と日本における今後の普及について見てきました。

インサイドセールスは、現状、まだ無駄の多い日本の旧来型営業活動を効率化できます。この記事をヒントにインサイドセールスを利用し、企業の競争力を高められる一助となれば幸いです。

才流では成果が実証されたメソッドにもとづき、インサイドセールスの立ち上げを支援しています。インサイドセールス活動で課題を感じている方はお気軽にご相談ください。⇒才流のサービス紹介資料を見る(無料)

才流がわかる3点セット(会社概要・支援実績・サービスの特徴)をダウンロードする

作成協力者

茂野 明彦 @insidesales_job

株式会社インサイドセールスプラス 代表取締役

2012年、株式会社セールスフォース・ドットコム入社、2016 年にビズリーチへ。2022

年、株式会社インサイドセールスプラスを創業。インサイドセールスに関する記事の執筆

を行うほか、インサイドセールスカンファレンスを企画するなどインサイドセールスの認

知向上、発展に貢献している。著書に「インサイドセールス–訪問に頼らず、売上を伸ばす

営業組織の強化ガイド-(翔泳社)」