情報技術で社会を支える株式会社NTTデータ様。全国の地域グループ会社が持つ顧客との強い信頼関係を基盤に、さらなる成長と地域社会への貢献を目指しています。

目標の実現に向け、顧客への価値浸透や新規事業を担うマーケティング人財の育成を喫緊の課題と捉えている同社。ABM(アカウントベースドマーケティング)導入を含む地域拠点のマーケティング体制構築に着手すべく、才流(サイル)にご相談いただきました。

才流では、2024年11月末からマーケティング基盤づくりとABM導入、関連研修の実施などを支援。「人財育成」を核としたこのプロジェクトでは、ABM研修を通じた現場の意識変革や、地域マーケティングコミュニティの発足など、具体的な変化が現われつつあります。

この変革への挑戦と今後の展望について、グループ事業統括部の高平さん、室住さん、猿田さん、俵さんにお話を伺いました。

地域拠点と本社が連携。マーケティング強化で描く新戦略

ーNTTデータグループは、長年にわたり地域社会に貢献されてきました。これまでの市場からの評価と、全国にある地域グループ会社の現状についてお聞かせください。

高平 NTTデータグループは、その前身である日本電信電話公社の頃から、各地域のお客様に長年にわたりさまざまなサービスを提供してまいりました。NTTデータグループに対する信頼は今も長く継続していると感じています。

一方で、新たなお客様も増えてきてはいるものの、お客様や私たちをとりまく社会の成長スピードと、私たちの価値をお届けするスピードにはまだ差があるのが現状です。深化している私たちの提供する価値を、お客様に十分にお伝えしきれていないのではないかと感じています。

ー長年の信頼という強固な基盤はありつつ、まだ価値を届けきれていないという課題もあるのですね。お客様のさらなる成長をけん引していくために、どのような変革を目指しているのでしょうか。

高平 私たちがITの専門家としてお客様へ提供する付加価値を最大限に高めるためには、最先端の技術をお客様事業に最適なかたちで活かしていく必要があります。

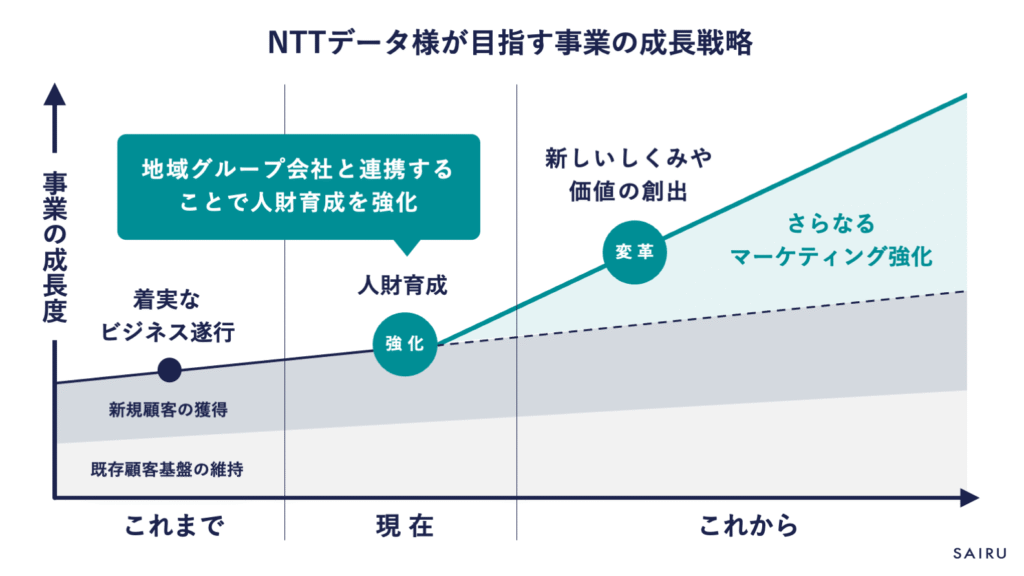

NTTデータグループは全世界に拠点があり、それぞれが持つアセットや人財は膨大です。 これらをしっかりと見極め、つなぎ合わせることで、日本全国のお客様により良いサービスを提供できると考えています。具体的には、日本国内で長い間培ってきた私たちのアセットに加え、世界レベルでの最先端・最新の価値も最適なかたちに組み合わせてお届けできるようになります。そのために、組織としてマーケティングを強化する方針を定めました。

ー変革を実現するうえで、マーケティング力の強化にどのような期待を寄せていますか。

高平 新しい価値を生み出していくためには、お客様を取り巻く環境と事業を深く理解したうえで、どのようなしくみをITを活用して構築するのが最適かを見抜く力、いわゆる目利き力が不可欠です。

具体的には、NTTデータグループが提供できる全世界のノウハウや人財というアセットを最適に目利きし、提供する役割はもちろんのこと、競合他社の動向も含め、世の中に対してどのような価値が訴求できるのかを最大限に把握しなければなりません。

私たちグループ事業統括部としては、マーケティングがこの目利き力を養い、活用するための重要な手段だと考えています。顧客、競合、自社という「3C」の観点から情報を集め、分析し、最適なかたちで価値を提供していく。ここにマーケティングの妙があり、そのノウハウを活かしていくことに大きな期待を寄せています。

その実現のためにも、お客様の最前線に立つ地域グループ会社による「ラストワンマイル(顧客にサービスが到達する最後の接点)」の最適化と、私たちグループ事業統括部が主導するマーケティングの基礎固め、この両輪でしっかりと推進していくことが重要です。

新しいしくみや価値の創出へ。布石となる「人財育成」

ーお客様、そしてNTTデータ様のさらなる成長のために、特に重視されている戦略についてお聞かせください。

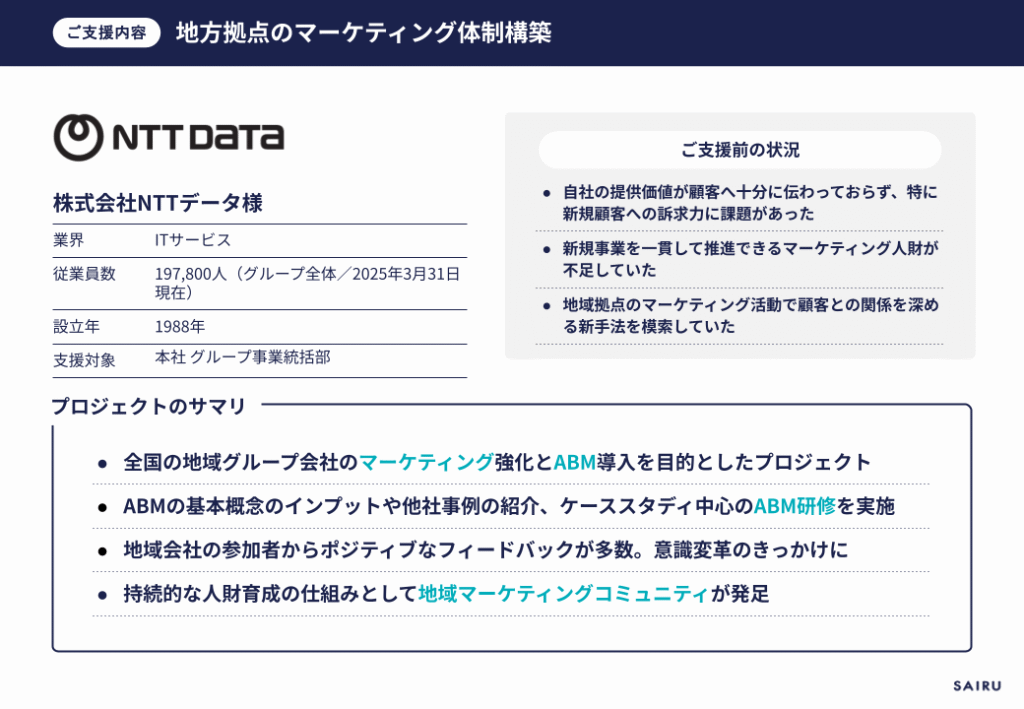

室住 さまざまな要素がありますが、最も重要なのは「人財」であると考えています。そもそも私たちの事業はSIerとしての側面があり、まずは既存事業を拡大していくというミッションがあります。そのため、SIer領域におけるスキル強化は確実に実施しなければなりません。

しかし、今後の成長を考えたときに既存事業の強化だけでは十分とは言えません。そこで、新規事業を創発していくという観点での人財育成を強化していきたいと考えています。具体的には、お客様の先にいるエンドユーザーや彼らを取り巻く社会環境まで目を配らせ、全体を俯瞰して捉えることのできるマーケティングの視点やスキルを持った人財の育成です。

室住 私たちは、マーケティング人財育成のその先を見据えています。たとえば採用領域では、競争力の源泉である人財確保のため、地域グループ会社のプレゼンスの向上を目指しています。

またビジネス領域では、既存のお客様事業への貢献に加えて、ITの力でお客様自身も想像していなかったような新しい価値、事業の創造を地域グループ会社のみなさんがけん引できるようになることを狙っています。

そのために、各地域グループ会社のみなさん一人ひとりが調査、戦略立案、施策実行、発信といった業務をよりクオリティ高く、迅速に、自律的に実行できるようになること、そういったマーケティング人財を一層増やしていくことを目指します。これらの業務には、昨今注目を集めているコーポレートブランディングやサステナビリティに関する発信なども含まれます。

一方で、市場の変化も競争も激しいなか、マーケティング人財の育成やその先のマーケティング業務がもたらす価値を維持向上し続けることは容易でありません。だからこそ、最前線に立つ地域グループ会社と私たちグループ事業統括部が、育成からビジネス現場まで、地続きで適材適所で連携していくことがより一層重要と考えます。

お客様との関係を深化させる、現場が主役のABM体制構築へ

ーこれまでのお話から、NTTデータ様全体としてマーケティング強化への強い意志を感じられました。グループ事業統括部としては、この取り組みをどのように推進していこうとお考えでしょうか。

猿田 私たちグループ事業統括部のミッションは、「デジタルテクノロジーで地域と顧客の可能性を拡大する」ことです。このミッションを実現する主役は、全国各地の地域グループ会社であると考えています。

ですから、私たちから一方的に「こうしましょう」というメッセージを打ち出すだけでは不十分です。 大切なのは、地域グループ会社のみなさまが納得し、主体的に前へ進んでいただくことだと考えています。

そのために私たちが戦術的に取り組まなければならないことが3つあります。第一に、地域グループ会社と共通言語を確立すること。第二に、地域グループ会社が効率的かつ効果的に業務を進められるような、実現可能なプロセスを整備すること。そして第三に、私たちと地域グループ会社との間に、強固な信頼関係を構築することです。

ー現場の主体性を重視されているのですね。具体的にはどのようなことを心がけていますか。

猿田 「こうあるべきだ」という理想論を一方的に押し付けるのではなく、地域グループ会社のやりたいことに寄り添い、それぞれの課題に対して1つでも前向きに取り組んでいただけるよう、私たちが支援していく必要があると考えています。

そこで、地域グループ各社のマーケティングに向けて寄り添っていけるよう、地域マーケティングコミュニティ(通称「ちぃコミ」)を立ち上げました。地域グループ会社の方々への情報提供のみならず、相互に連携し気軽に相談できるコミュニティをつくっていくことで、同じ目標に向けて前向きに取り組める土壌づくりを目指していきます。

さらに、地域グループ会社がマーケティング活動を推進するための基盤整備も進めています。たとえば、Salesforceを活用したグループ全体のCRM強化や、NTTデータ本体と地域グループ会社が情報交換できるポータルサイトの整備、さらには地域市場や競合に関するリサーチレポートを提供するなど、多角的な成長支援を展開しています。

ー今回、才流に支援を依頼された背景についてお聞かせいただけますでしょうか。

猿田 私たちは、地域グループ会社のマーケティング力強化、とりわけ主要なお客様とのリレーションシップを一層深化させるための新たなアプローチを模索していました。地域グループ会社の方々とコミュニケーションを重ねるなかで出会ったのが、ABM(アカウントベースドマーケティング)という手法です。

※関連記事:ABMとは? ABMの基礎知識を学ぶ|ABM入門と実践ガイド第1回

ABMであれば、NTTデータグループの目指す姿を実現できるのではないか。そしてABMを効果的に導入し、地域グループ会社と共に推進していくなら、専門的な知見を持つパートナー企業のご支援が不可欠だと考えました。

ーABM導入を検討されるなかで、なぜ才流をパートナーとして選ばれたのでしょうか。

猿田 私たちは、ABMを用いたマーケティングが有効かどうかを検証できるパートナーを探していました。才流については、代表の栗原さんの書籍を拝読し、さまざまなケースに応じた知見やノウハウという資産を持った企業だと感じましたね。

実際に才流とコミュニケーションを取るなかで、客観的なデータに基づいて本質的な課題を突き詰めていくという点を重視されている姿勢に共感しました。地域グループ会社に対してマーケティングを強化していく土壌を形成するうえで、このような才流の姿勢は非常に説得力のある材料となり、高い品質のインプットが期待できるだろう。そう考え、支援をお願いすることにしました。

ABM研修で感じた手応え。持続可能な人財育成のしくみ構築も

ープロジェクトで取り組んだ内容を教えてください。

名生 今回のプロジェクトは、グループ事業統括部のみなさまにABMの基本的な概念をインプットしていただくところからスタートしました。特に、従来のリードベースのマーケティング(LBM)と比較して、ABMがどのような特徴を持ち、どのような点に注力すべきかを実際の他社事例を交えながらお伝えしました。

次に、地域拠点の実情を深く理解するために地域グループ会社様へのヒアリングを実施。地域拠点の具体的なご要望を把握しました。ヒアリングの際は、外部のコンサルタントという立場ではなく、プロジェクトの一員として自然に受け入れていただけるように、地域グループ会社のみなさまが本音でお話ししやすい雰囲気づくりに努めました。

そして、ABMの全体像をしっかりとご理解いただくために、地域グループ会社向けのABM研修をオンラインで実施。その後、これまでのインプットやヒアリング結果、研修でのご意見を踏まえ、今後のABM推進に向けたロードマップ策定を支援しました。

※関連記事:『ABM入門と実践ガイドブック』ダウンロードページ

ープロジェクトの中で特に印象的だった取り組みは何でしたか。

俵 ABM研修ですね。特にケーススタディが有益な内容でした。参加者の日常業務でも起こりうる課題のモデルケースと、それに対するABMの全体像を踏まえた解決策の説明や事例が、限られた時間のなかでもコンパクトにまとまっていました。

参加者からは、特に業務上つまずきやすいポイントが具体的に示されていた点が非常にわかりやすかったと好評でしたね。

政次 みなさまにそう言っていただけて大変光栄です。ABM研修の設計にあたっては、参加者にとって手触り感のあるもの、つまり具体的な実感を持てる内容にすることが最も重要だと考えました。

「ABM(アカウントベースドマーケティング)」という言葉だけ聞いても、なかなかイメージが湧きにくいものです。私は状況によってABMを「全員野球のマーケティング」と 説明することもあります。つまり、マーケティング部門だけでなく、営業や他部門も含めた全社で、重要なお客様との関係を長期的に深化させていく取り組みです。

ABMの本質を理解し、ご自身の業務として受け入れるためには、まずは「自分ごと」として捉えていただく必要があります。そうでなければ、どうしても他人事のようになってしまい、本質的な理解や実践にはつながりませんから。

ー研修を通じて、どのような変化を感じていらっしゃいますか。

俵 まず、ABM研修が好評だったこと。ABMという新しい手法を地域グループ会社に広げていくなかで、抵抗感なく受け入れられ、ポジティブなフィードバックを多くいただいたことは、非常に良い手応えであったと感じています。

ただ、研修はあくまで一過性のものです。人財育成の観点からは、やはり持続的な施策を積み重ねていくことが重要だと考えています。そこで現在、政次さんにもご協力いただきながら、「ちぃコミ」の活動を通じて、持続可能な人財育成のしくみづくりを始めています。

「ちぃコミ」には当初の想定を大きく上回る参加者が集まりました。地域グループ会社の反応も良好です。「ちぃコミ」を通じて、真の成果が出てくるのではないかと期待しています。

現場ならではの強みを活かし、お客様へ価値を届けてほしい

ー才流コンサルタントのコミュニケーションのしやすさはいかがでしたか。

猿田 私たちの要望や質問に対して非常に柔軟かつスピーディーに対応いただき、とても心強かったです。

室住 オンラインでのやり取りが中心でしたが、画面越しにも名生さん、政次さんの熱意が伝わってきて、それが安心感につながっていましたね。

俵 私は今回初めてマーケティング業務に携わったため、初歩的な質問もさせていただきました。ですが、どのような質問にも真摯に、そして迅速に答えていただき、本当に感謝しています。

ーコミュニケーション以外で良かった点はありますか。

俵 才流のWebサイトで公開されているABMの連載記事は、私たちにとって非常に勉強になりました。また、他社の事例など、私たちの状況に合わせたタイムリーな情報提供も、課題解決の解像度を高めるうえで大変参考になりましたね。

提供いただく情報には常に明確な根拠があり、それが私たちに納得感を与えてくれました。その積み重ねが、才流への信頼につながったのだと思います。

※関連記事:連載企画「ABM実践企業に学ぶ、ABMの落とし穴と解決方法」

ー今回のプロジェクトを通じて得られた成果や気づきを、NTTデータ様の今後の地域ビジネスの展望にどのようにつなげていきたいとお考えですか。

猿田 事業創造やビジネスモデルを検討する初期段階から、「どうすればお客様に価値を提供できるのか」「その価値がお客様にどう受け入れられるのか」を深く考える、その発想自体がマーケティングの本質だと考えています。

私たちとしては、そういったマーケティングの発想そのものを地域グループ会社にインストールしていくことで、各社の持続的な成長につなげていきたいです。

一方で、それは一足飛びにはいかないことだと理解しています。だからこそ、一つひとつの取り組みのなかで、社員一人ひとりが成長を実感し、喜びを感じられるような機会を提供していく必要があるでしょう。

俵 現在取り組んでいる「仕込み」が実を結び、どのような具体的なアウトプットを出せるかが、今後の展開にとって重要になると考えています。 この取り組みをしっかりと組織に根付かせ、成果につなげていきたいです。

ーNTTデータのこれからを担う全国の地域拠点のみなさまへ、メッセージをお願いいたします。

高平 日々お客様と接し、その声を直接聞いているのは、各地域グループ会社のみなさんに他なりません。自分たちがお客様を最も深く理解している、という強みを最大限に活かしてほしいと考えています。

NTTデータグループ全体で集めたノウハウや国内外のアセットを、「ラストワンマイル」を担う地域グループ会社のみなさんがお客様ごとに組み合わせて最適化していただきたいです。さらにその「しくみ」を組み合わせることで、NTTデータグループ全体の付加価値を最大化し、社会課題の解決やお客様の事業成長に寄与できるしくみやサービスを共に届けられるよう願っています。

(撮影/関口達朗 取材・文・編集/ 河原崎 亜矢)