才流で新規事業立ち上げのご支援をしていると、アイデア出しや仮説検証に関する課題は多く伺います。しかし、実はその前に取り組むべきことがあります。「自社の資産や強み」の整理・言語化です。理由は「自社の資産や強みを十分にいかせるか」によって、新規事業の市場における競争優位性や目標の達成度合いに影響が出ることがあるからです。

そこで本記事では、新規事業の初期フェーズで自社の資産・強みを洗い出し、活用の可能性を評価する方法を解説します。整理・評価に使えるテンプレートも用意しましたので、ご活用ください。

自社の資産・強み整理・評価テンプレート※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとダウンロードされます

「自社の資産・強み」とは

自社の資産・強みとは、具体的に何を指すのでしょうか。才流では、無形資産・組織能力・有形資産の3つに分けて考えることを推奨しています。さらに分解していくと、以下の11の項目に分けられます。

- 無形資産

- ブランド:顧客との信頼関係や市場での認知度を示す企業の顔となる価値

- 顧客基盤:既存顧客の規模やロイヤルティ、リファレンス事例などの実績

- 知識・経験:業界動向や顧客ニーズに関する専門知見、暗黙知として蓄積されたノウハウ

- 技術:独自技術や開発プロセス、特許など技術的優位性を示す要素

- 情報・データ:市場調査データや顧客分析結果、独自の情報資産

- 組織能力

- 人材:プロジェクトを推進するチームメンバーの専門性や経験値

- 組織文化・理念:意思決定の迅速性やリスク許容度、挑戦を後押しする文化

- 営業網・商流:顧客接点を持つチャネルや法人ネットワークなど販売基盤

- 外部ネットワーク:パートナー企業やアライアンス、業界団体との連携

- 有形資産

- 設備・インフラ:工場や拠点、製造機械など、事業推進の土台となるハードウエア

- 資金・資産:投資余力や流動的な資金ポジションなど、事業に活用できる財務的リソース

これらを整理し言語化しておくことで、事業アイデアの検証や戦略立案をより精度高く進められます。テンプレートにもこの11項目を反映しています。

自社の資産・強みを整理する目的

冒頭でも触れましたが、改めて自社の資産・強みを整理する目的をおさえておきましょう。

事業領域・市場選定の前提のひとつとして活用する

新規事業を立ち上げる際、どの領域や市場に参入すべきか迷うことがあると思います。しかし、自社の資産や強みを事前に整理しておくことで、それらを最大限いかせる領域や市場を効率的に探索できます。

また、複数の候補となる領域や市場がある場合には、自社の強みがどの程度活用できるかによって、絞り込みや優先順位付けを行うことができます。

事業戦略立案の参考として活用する

事業を成功させるためには、明確な特長や競合に対する優位性を確立する必要があります。自社が持つ独自の資産や強みを把握しておくことで、それらを事業戦略の核として位置づけ、競合他社との差別化要因として活用できます。

事業推進・拡大の際に参照する

事業を進める過程では、さまざまな課題や新たな機会に直面します。その際に自社の資産や強みが整理されていれば、すでに持っているリソースや能力を有効活用でき、ゼロから作る無駄や重複作業を避けけられます。結果として、限られたリソースをより効率的に配分し、事業の推進スピードを上げることが可能になります。

共通理解の基盤として言語化する

自社の資産や強みを明文化しておくことで、新規事業部門やチーム内での認識を統一できます。さらに、既存事業部門や外部パートナーとの連携が必要な場面でも、自社の強みを正確に伝えることができ、より効果的な協力関係を築くことができるようになります。

資産・強みを整理するステップ

ここからは、自社の資産と強みを整理する4つのステップを説明します。

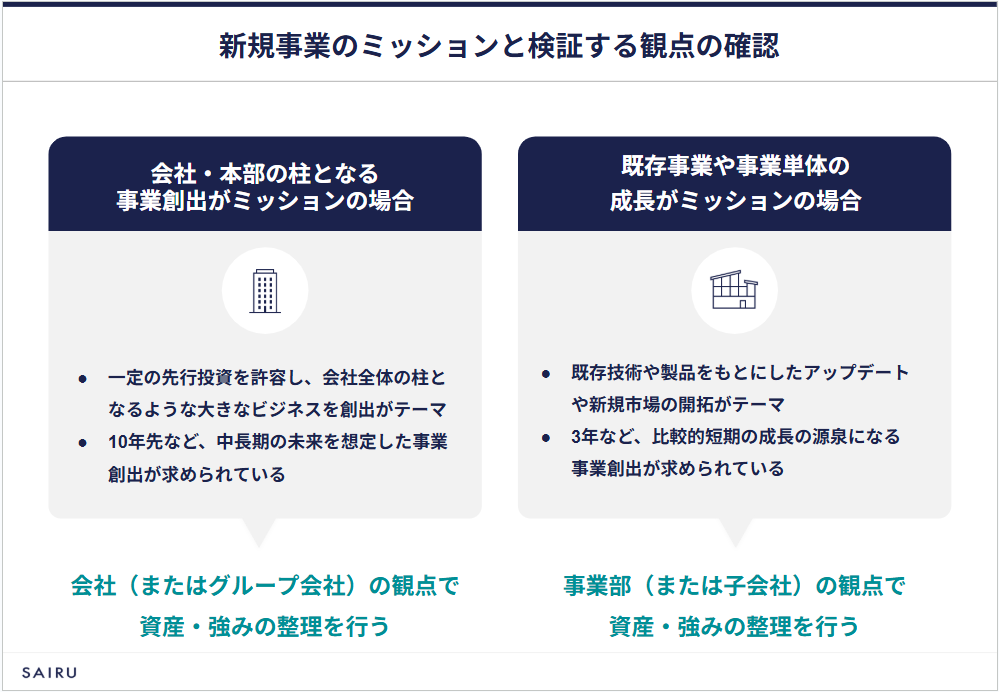

ミッションと観点を確認する

まずは、これから取り組む新規事業のミッションを確認します。会社の次の柱となる事業を作るのか、あるいは特定の事業部の成長ドライバーとして位置づけるのか。それによって、洗い出す「資産・強み」の範囲が変わってくるからです。

もし両方に当てはまる場合は、まず会社全体の視点で幅広く洗い出し、次に事業部単位で具体的に絞り込むと整理が進みやすくなります。

資産・強みをマッピングする

次に、自社の資産・強みを「自社」「顧客」「市場」「競合」の視点で洗い出します。テンプレートのシート1枚目【1.マッピング】を活用し、ブレストしながら書き出してみましょう。

テンプレートは、以下の4つの視点で情報を洗い出せるようになっています。精査は次のステップで行うので、ここではあまり深く考えすぎず、まずは書き出してみるとよいでしょう。

【自社】自社で「強み」と捉えている内容

- 社内や新規事業チーム内における共通認識の要素

- 会社紹介資料や説明で頻繁に取り上げられる事業上の特長

- 採用活動において自社の特徴・強みとして訴求している内容

- 新規事業での活用が計画段階から想定されている資産

【顧客】顧客から評価されている内容

- 受注獲得の決め手となっている要因

- 顧客満足度向上に貢献している資産

- 顧客からの高い支持や口コミを獲得している内容

- 調査・分析により実証されている内容

【市場】市場や業界内で評価されている内容

- 業界で注目されている点

- 業界からの表彰や認定を取得している内容

- 競合他社が獲得を望んでいる資産

- 市場調査会社から高評価を受けている内容

- AIを活用したリサーチで判明した内容

【競合】競合優位・競合が模倣困難な内容

- 競合他社との比較において決定的な優位性を持つ要素

- 競合に対して持続的な競争優位性を確立している資産

- 競合企業が容易に模倣できない独自の強み

- 生成AIを用いた市場分析から得られた競争優位性

- ヒント

- マッピングの目的は、新規事業に活用・転用できる資産や強みを整理することです。すべての情報を「埋めること」自体が目的化しないよう注意しましょう。

マッピングした内容を精査する

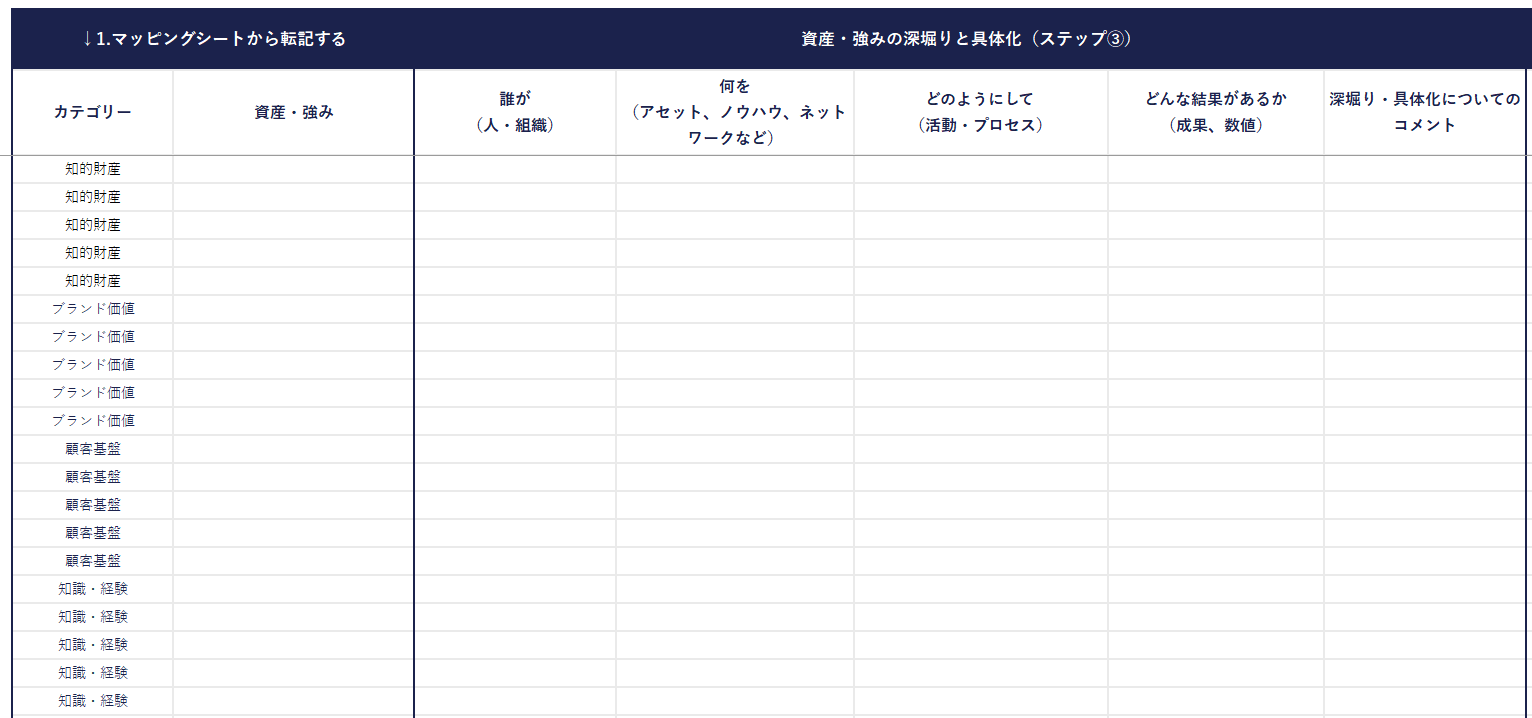

マッピングした内容をさらに深掘りし、新規事業に活用・転用できる資産・強みなのかを精査していきます。

このステップでは、「誰が、何を、どのようにして、どんな結果につながっているか」具体的に掘り下げていくことが重要です。テンプレート【2.資産・強みリスト】に記入しましょう。

記入する際の観点は以下のとおりです。

- 誰が(人・組織)

- 資産・強みの主体となるのはどの部署・あるいは誰(個人)か

- その主体が持つどんな知識・スキル・経験が、強みや資産の背景・要因となっているか

- 何を(アセット・ノウハウ・ネットワーク)

- 資産・強みは何を用いることにより形成されているか

- 資産・強みの背後で大きく影響を与えているものは何か

- どのようにして(活動・プロセス)

- 資産・強みはどのような業務フローやオペレーションによって実現されているか

- 特定のタスクやツールが資産・強みの背景または要因となっているか

- どんな結果があるか(成果・数値)

- 結果として定量的な数値や実績につながっているか

- 資産・強みが生み出している(あるいは深く関連している)定性的な状態や事例があるか

- ヒント

- 上記の観点すべてを満たす必要はありません。重要なのは、それぞれの観点から得られた情報をもとに、「最も本質的な資産・強みは何か」を明確にすることです。

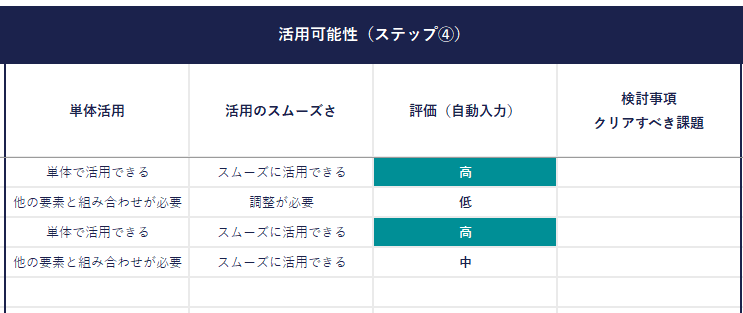

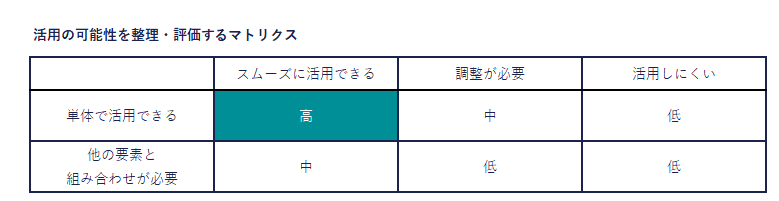

活用の可能性を整理・評価する

最後に、整理した資産・強みをどのように活用できるか、可能性を見極めます。2軸のマトリクスで、活用可能性を高・中・低の3段階で判定しましょう。

縦軸:単体で活用できるか

単体で活用可能か、他要素と組み合わせるかを判断します。

例

- 研究開発データ→単体で活用可能

- 独自素材→研究開発部門と協働して活用する必要あり

横軸:活用のスムーズさ

展開に必要な調整や承認ステップ、「スムーズに活用できる」「調整が必要」「活用しにくい」の3つに分けて判断します。

例

- 既存ブランド(自部門の判断のみで利用可)→スムーズに活用できる

- 研究開発データ(部門承認が必要)→調整が必要

- 独自素材(複数ステークホルダー承認が必要)→活用しにくい

単体活用、活用のスムーズさはテンプレート【2.資産・強みリスト】にプルダウンで記入しましょう。評価の欄はマトリクスに従い、自動で入力されます。

資産・強みの活用シナリオ

整理した資産・強みは、主に以下の3つの場面で活用することを想定しています。

- 事業アイデアの優先順位付けの判断

新しい事業アイデアを検討する際に、既存の資産や強みとどれだけ合致しているかを検証し、アイデアの優先順位を判断する材料とします。

- 事業領域・市場カテゴリーへの参入判断

特定の事業領域や市場への参入を検討する際に、その領域で必要とされる要素のうち、自社がすでに持っていて活用できる資産があるかを確認するために利用します。

- 新規事業の事業戦略の設計

新規事業が参入する市場で独自性や競合優位性を構築し、成功への道筋を描く上で、「武器」となる既存の資産があるかを確認するために役立ちます。

よくある質問(FAQ)

Q.そもそも「資産・強み」と言えるほどのものがないと感じています。どう考えればいいでしょう?

「強み」は他社優位だけを指すわけではありません。自社が保有し、活用可能なものはすべて候補となります。まずはどんどん書き出してみるとよいでしょう。

Q.マッピングは誰が行うのがよいでしょうか?

新規事業チームが主体で実施し、必要に応じて営業・製品・マーケ部門にヒアリングして補完しましょう。

Q.活用可能性「低」と評価したものは切り捨てるべきですか?

現在は活用の可能性が低くても、組織やフェーズの変化によっては、活用の可能性が高まることもあります。また、新規事業のミッション達成にむけてどうしても必要だと判断した場合は、社内で調整を行うこともありえます。

Q.マッピングをAIで出力させることはできますか?

以下のプロンプトを入れると、顧客や市場、競合の観点を短時間で出力してくれます。ただし、あくまでもブレストを行う際の「たたき」というスタンスで利用してください。

プロンプト例

あなたは新規事業の専門家です。

株式会社◯◯( https://xxxx.yy.zz/ )において「△△向け」の新規事業を検討するにあたり、新規事業に活用可能な資産・強みを整理してください。

【検証の観点】を縦軸に、【分類・整理するカテゴリー】を横軸におき、表形式で出力してください。該当しない場合は「なし」と記載してください。

# 検証の観点

- 顧客から評価されている資産・強み

- 市場・業界内で評価されている内容

- 競合優位・競合が模倣困難な内容

# 分類・整理するカテゴリー

- 知的財産

- ブランド価値

- 顧客基盤

- 知識・経験

- 技術

- 情報・データ

- 人材

- 組織文化・理念

- 営業網・商流

- 外部ネットワーク

- 設備・インフラ

- 資金・資産

まとめ

自社の資産や強みを明確にすることは、新規事業の初期フェーズで非常に重要なプロセスです。

本記事で解説したステップとテンプレートを活用し、ぜひ自社の強みを最大限に引き出す新規事業開発を進めてください。

自社の資産・強み整理・評価テンプレート※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとダウンロードされます