大手企業で新規事業開発を支援する組織・個人に焦点を当てる連載「新規事業開発を支援する人たち」。

今回は、積水化学工業株式会社の社内起業制度C.O.B.U.(コブ)アクセラレーターを紹介します。

積水化学グループの長期ビジョン「Vision 2030」実現に向けた、新規事業開発の一環としてスタートした、C.O.B.U.アクセラレーター。2030年に業容倍増(売上2兆円、営業利益10%以上)を目指すという大きな目標に向け、自社が持つ技術やアセットの活用と市場のニーズや課題解決を両立する事業の開発を目指しています。

ものづくりを軸としたビジネスコンテストはどうあるべきか。つねに自分たちのミッションを問い、社内をエンパワーメントする、C.O.B.U.アクセラレーターユニットの皆さんを取材しました。

聞き手は、才流のコンサルタント・石田啓です。

(インタビューの内容・役職・所属は、2025年3月取材当時のものです)

コーポレート 新事業開発部 イノベーション推進グループ長

2021年に積水化学工業へ入社。新規事業提案制度・社内融合・社外との共創を加速中。オープンイノベーションによる新規事業開発の専門家として活動。これまでに、電子カルテシステムとAI診療支援の連携、視線推測によるサイト内関心検知、オンデマンド交通サービス、音をからだで感じるインターフェース「Ontenna」の開発・事業化、360度画像を使ったインタラクティブなバナー広告”360度バナー広告”の開発と当時在籍企業の新市場参入などの実績を持つ。

コーポレート 新事業開発部 イノベーション推進グループ

C.O.B.U.アクセラレーターユニット ユニット長

国内電機メーカーにて、機械設計エンジニアとして新製品の企画開発に関わったのち、2017年に積水化学工業へ入社。リチウムイオン電池の工場立ち上げや家庭用蓄電池の開発を経て、2021年よりオープンイノベーション領域に参画。C.O.B.U.アクセラレーターの制度設計から関わり、2023年より運営事務局の統括を担当。

コーポレート 新事業開発部 イノベーション推進グループ

C.O.B.U.アクセラレーターユニット チャレンジチームリーダー

大学院修了後、素材メーカーにて研究職としてキャリアを開始。電池材料・ディスプレイ材料の先端開発に従事し、米国に2年半の海外赴任を経験。2017年より積水化学工業に入社し、電池開発、R&D戦略での全社融合企画を担当。2023年1月より現部署に異動し、社内起業制度の制度設計、ならびに経理・契約・購買領域における基盤の整備を主導。

技術開発と事業開発、事業成長を見据えた体制

石田 はじめに、積水化学の新規事業開発の体制を教えてください。

鈴木 当社では、中長期テーマの新規事業開発をコーポレートが主管しています。研究開発テーマの初期探索・企画と基礎技術の確立はR&Dセンターが、事業化推進は新事業開発部が担い、事業として立ち上げた後は速やかにカンパニーへ移管できる仕組みにしています。

当社の特徴として、コーポレート部門内で事業を持つという構造があります。新事業開発部で新規事業を一定のところまで成長させ、カンパニーなどの事業部門へ移管する。このつなぎの部分が最大のポイントです。

実際に、新事業開発部の中には、プラントや工場を持ち、稼働しているプロジェクトもあります。事業部門の強みを活かせるフェーズまで、社内で完結できる環境があることは、自分たち自身で事業を立ち上げるという覚悟を示しています。

石田 新規事業の「事業部移管」のタイミングはとても重要です。事業部に移管したタイミングで、新規事業であっても既存事業と同じ管理を求められます。しかし、黒字化していない探索フェーズで、投資フェーズと同じ管理をすると、伸びる事業も伸びない可能性が出てきてしまうんです。

ですから、コーポレート内で事業化までできる積水化学の仕組みは、よく考えられているなと思いました。

鈴木 私たちが所属する、新事業開発部 イノベーション推進グループは、2021年度に発足しました。現在は、2つのユニットで大きく3つの役割を担っています。

1つ目は、社内の各ドメイン領域のプロフェッショナルが集まり、新しい事業を検討する企画創出。2つ目は、外部の企業と社内各部署の連携を促進するオープンイノベーション。そして3つ目が、社内起業制度C.O.B.U.(コブ)アクセラレーターの運営です。

それぞれが独立で存在するのではなく、新事業開発部の他のプロジェクトも一緒に連携しながら、全社で変革と挑戦する文化の醸成に取り組んでいます。

吉田 C.O.B.U.アクセラレーターのC.O.B.U.とは「Community Of Brave Unicorns」の略です。

この名前に表れているように、イノベーション推進グループが設立された背景には、会社全体を引っ張っていく新規事業や未来をつくるトップランナー、いわばファーストペンギンのような人たちの集団をつくりたいという思いがありました。

発足時は、「第2の創業」というほどの位置づけで、社内外から公募制でメンバーを集めました。将来的には、グループで新規事業開発に従事した人材が、事業側へと還流していく仕組みをつくろうとしています。

初回応募は200件超。C.O.B.U.アクセラレーターとは

石田 C.O.B.U.アクセラレーターはどのような制度なのでしょうか。

緑川 C.O.B.U.アクセラレーターは、積水化学グループ全従業員を対象にした、新規事業のアイデアを募集するビジネスコンテストです。とくに当社の事業ドメインに関連するアイデアの芽を育てて、次の事業創出を目指すことを目的としています。2023年度にスタートし、現在は3期に向けた準備をしています。

具体的なスケジュールは、まず年度初めにアイデアの募集を行い、ステージ1で20件のアイデアを採択します。その後、ステージ2として仮説検証を行い、3件を採択。最後にステージ3で事業化に向けたアイデアを1件採択します。採択されたアイデアの応募者は、次年度よりイノベーション推進グループへ異動し、専任として仮説検証を重ね、事業化へ向けて動きます。

現在C.O.B.U.アクセラレーターは、専任5名で運営しています。スタートアップ経験者や新規事業立ち上げ経験者だけでなく、社内の文化醸成に詳しい人事系の人材、イベント運営やデザインができる人材が集まり、幅広い専門性を織り交ぜたチームになっています。

石田 C.O.B.U.アクセラレーターの1期では、206件のアイデアの応募があったとうかがいました。アイデアのテーマは決まっているのでしょうか。

吉田 積水化学の事業ドメインを前提にするという条件はありますが、テーマは自由です。当社の事業ドメインが多岐にわたるため、アイデアに特定の領域やジャンルは限定せず、幅広く受け付けようと考えました。そのため、法人向け、生活者向けと、さまざまなアイデアが集まりました。

採択は段階的に行います。アイデアの検証フェーズは問わず、毎年1件は採択される仕組みです。最終の採択アイデアは、「この仮説を検証できれば事業化できる」という状態が理想ですが、ものづくりが必要なアイデアの場合、時間やリソースの兼ね合いが難しいです。

運営事務局では、採択のプロセスで可能な限り事業化に近いところまでの仮説検証が進むよう、支援をしています。

自社の強みやアセットを理解し直す必要性を実感

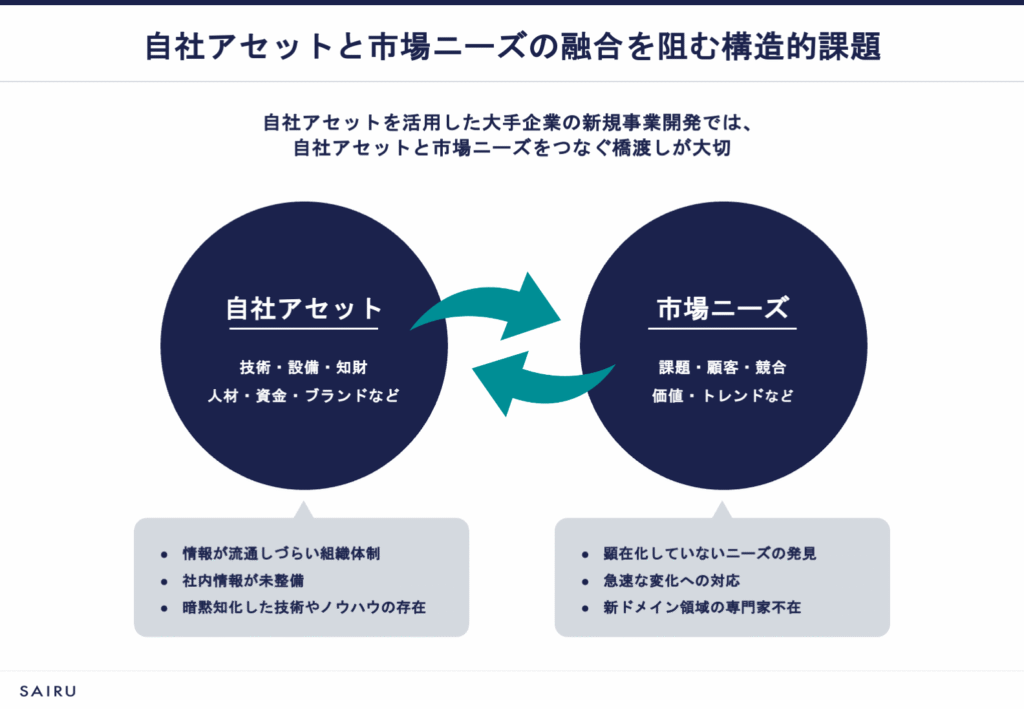

石田 事業開発では、自社アセットと市場ニーズの両面からのアプローチが欠かせません。大手企業は豊富なアセットを持っていますし、それらを新規事業に活用することは大きな強みとなります。

しかし、自社の持つ多様なアセットを包括的に把握することは難しく、同時に市場ニーズを解像度高く理解することが簡単ではないという課題が挙げられます。積水化学では、この点をどのように考えていらっしゃいますか。

吉田 おっしゃるとおり、難しい課題だと捉えています。私たちも初年度は、課題起点・ニーズ起点のアプローチを強く推進しましたが、それにマッチする自社アセット内のシーズ(種)を見つける作業が難しいことがわかりました。継続的なアイデア創出のためには、アイデアを考える手前のシーズへの理解が、長期的に必要だと考えています。

その例として、最近では課題起点・ニーズ起点とシーズ起点の中間の方向に舵を切り、掛け合わせのアプローチに挑戦しています。たとえば、シーズ起点の発想を持った人を市場に連れていき、課題にぶつけてみるというアプローチです。

石田 なるほど、おもしろいアプローチですね。シーズ起点の人を市場に連れて行くことで、アイデアの変化も期待できそうです。

ちなみに、“ものづくり”が必要になるという点で、事業化までのスケジュールはどのように考えていますか。

吉田 現状、事業化とは「売りが立つ」ところまでと定義しています。しかし当社のような会社では、品質保証などの社内承認プロセスを経て市場へ出し、量産体制を整え安定的に売りが立つ状態へ持っていくまでに、非常に遠い道のりがあります。

そのため、アイデア採択後の検証から事業化までの時間軸は長めに設定しています。事業化の出口は、意図的にはっきりと決めず、「いつまでに事業化します」とも、明確にしていません。

石田 ディープテック(※)を持つ企業ならではの悩みですね。

※ディープテック:経済や社会課題の解決など社会にインパクトを与えられるような科学・工学領域の革新的技術のこと

鈴木 ディープテックの化学メーカーが実施するビジネスコンテストはどうあるべきか。そして、社内のコア技術と市場のニーズを捉えた応募につながるような制度設計は何か、つねに悩んでいます。

吉田 C.O.B.U.アクセラレーターのアイデアの中にも、自社の強みが活かしづらい内容があり、ものづくりメーカーである当社において、「ビジネスコンテストのスタイルで本当に新規事業を作れるのか」という問いは存在し続けています。

他社事例を参考にしても、時間軸や支援方法において、ものづくりを前提とした設計ではないケースが多いですね。ディープテックの活用やものづくりを前提とした新規事業を生み出すには、それに適した資金や体制などのパワーが必要です。

そのうえで、新規事業を生み出し続けるには、文化醸成の重要性をより感じています。「私たちは何者なのか」という自己理解が社員に不足していると気づいたんです。

石田 「私たちは何者なのか」、ですか。

緑川 当社は、住宅から社会インフラ、モビリティ、ライフサイエンスまでと、非常に幅広い事業を展開しています。そのぶん、たとえば部門が異なると、他部門の製品をよく知らないという状況が出てきます。その結果「この技術でできそう」と思っていたら、「実はできなかった」となりやすいです。

自分たちの強み、アセットを活かすためには、自己理解を深め、会社の目指す方向をもっと社内に浸透させる必要があります。そこから会社の理念にマッチするアイデアが生まれると考えます。そのような状態まで、C.O.B.U.アクセラレーターの運営を通して社内理解促進を進めていきたいです。

参加者の成長だけでなく挑戦機会も増加

石田 続いて、C.O.B.U.アクセラレーターによる社内の変化を教えてください。これまでの参加者からは、どのような反響がありますか。

緑川 参加者アンケートでは、「社内外の多くの人と関わりながら視野を広げられた」「今までやったことのない経験で面白かった」という声が多いです。また、C.O.B.U.アクセラレーターは、リピーターの応募者が多いのが特徴です。アイデアを温めて再チャレンジする人や、まったく違うアプローチで再応募する人もいます。2年目の応募者の半分がリピーターでした。

また、参加者が自分で推進していくオーナーシップを持つことを大切にしており、応募は個人制です。通常の業務ではチームで動くことが多く、一人でオーナーシップを持つ機会は少ないもの。C.O.B.U.アクセラレーターを通して半年でも自分の力で走り切った経験は、どんな人にとっても成長の機会になると実感しています。

昨年、参加者の上司と面談した際に、「C.O.B.U.アクセラレーターに参加させて良かった。成長を感じた」と言ってもらえました。「成長できる」ことを社内へもっと丁寧に伝えて、参加者の輪を広げていきたいですね。

吉田 将来的には、C.O.B.U.アクセラレーターに参加したことが実績となり、のちのキャリアにプラスになるような取り組みにしたいと考えています。

実際に、採択されなかったアイデアでも、上層部から「続けて検討してほしい」という声がありました。また、「こちらの部署でやってみては」と誘われ、住宅事業の人が別事業の新しいプロジェクトに参画するという、人事異動につながったケースも生まれています。

これまで社内にはオープンに挑戦する場が少なく、モチベーションが高い人材の存在が可視化されにくかったのですが、C.O.B.U.アクセラレーターを通じてそれが見えるようになりました。

一方で、社内の全員がC.O.B.U.アクセラレーターを支持し、理解をしているわけではありません。「本業が忙しいなか、別の仕事をするのはどうなの?」という意見もあります。しかし、見てくれている人は確実に存在しますし、拍手を送ってくれる人もいる。

「見たよ」「頑張ったね」という声が少しでもあれば、社内に挑戦の文化をつくるという目的につながっていくと考えます。

審査会をプロの演出で生配信。応募者をヒーローとして称える

石田 ビジネスコンテストの立ち上げでは、その周知が難しいという課題があります。C.O.B.U.アクセラレーターの社内周知において、とくに注力している取り組みはありますか?

吉田 アイデアの審査会です。大阪の開発研究所内にある水無瀬イノベーションセンターで、大規模な審査会を開催しています。プロの撮影チームを入れて、ステージや照明も本格的に設置し、テレビ番組のような演出で全社に生配信をしています。社内イベントとは思えないような映え感を出すことにこだわっていますね。コストはかかりますが、それだけの価値があると考えています。

緑川 審査会は外部審査員を入れた社内公開型で、全社の方が気軽に見られるように、審査過程を生配信だけでなくアーカイブでも残しています。アイデアを20件から3件、3件から1件へと絞り込んでいく過程は長時間のコンテンツですが、多くの方が視聴してくれています。

自分のアイデアを話し、審査員からコメントをもらうというやり取りを見る機会は、これまで当社にはありませんでした。これが面白いと皆さん言ってくださっています。

石田 発信に事務局の強い意欲を感じます。どのような狙いがあるのでしょうか。

吉田 社内ブランディングです。ビジネスコンテストは、会議室などで発表して終わりというケースも多いですよね。しかし、参加者は通常業務をこなしながらアイデアを考えるというハードワークをしてくれています。発表の場を盛り上げ、応募者を「ヒーロー化」することで、応募者の努力や挑戦にリスペクトを示したいと考えました。

憧れの舞台として作り込みをし、視聴者も番組を見ているような感覚で楽しめるようにしています。社内から「見ました」という声をよく聞きますし、とても好評です。

人事・広報への貢献が新規事業開発の味方を作る

石田 そのほか、C.O.B.U.アクセラレーターの立ち上げや社内周知にあたり、どのような取り組みを行いましたか。

吉田 応募までの告知については、イントラネットや社内広報用のさまざまな媒体に情報を掲載しました。情報の掲載先は、社員の行動分析も参考にしています。たとえば、社内のラーニングシステムはアクセスが多いため、C.O.B.U.アクセラレーターのイベント案内を掲載しています。クリック数を確認して、どのくらいの人が見ているかも計測しています。

あわせて、国内の事業所へ訪問し、レクリエーションも兼ねた説明会を実施したり、アイデア創出のワークショップを開いたりと、露出機会があればあらゆるところに出るようにしています。

吉田 もちろん、人がまったく集まらなかったイベントもあるんです。ゲスト講師を呼んでも参加者が少なかったり、事業所で軽食を用意したビンゴ大会を実施しても遠巻きに観察されているだけだったり……。

「突然本社から来た人が、“新規事業だ!” “イノベーションだ!”と言っている」と怖がられていたかもしれません。C.O.B.U.アクセラレーターの応募数は目標を超えていますが、まだまだ周知活動が必要。実直に社内マーケティングを行っています。

また、コーポレート部門にいるメリットを活かして、広報や経営戦略などの部署と連携した発信を心がけています。

鈴木 他部署との連携は、C.O.B.U.アクセラレーターの立ち上げ時から意識していました。私自身、過去にさまざまな新規事業開発やその支援に関わり、他社の事例も徹底的に研究してきました。よくある話として、新規事業部門と人事・広報の関係が希薄という課題があります。

そのため、私はイノベーション推進グループの配属になるとすぐに、人事や広報の上長と話をし、常に連携できるように活動してきました。新卒採用や中途採用のコンテンツにも協力しています。

吉田 具体的には、そのまま社内外の記事として掲載可能な素材を提供したり、人事・広報のKPIにプラスになるようなデータも集めたりしています。

社内起業制度の使命を問い続け、事業化への道を貫く

石田 今後のC.O.B.U.アクセラレーターの展望をお聞かせください。

鈴木 C.O.B.U.アクセラレーターのような公募型の社内起業制度を作るには、会社や運営側が意志を持って取り組む必要があります。さまざまな意見はありますが、私たちはアクセラレータープログラムが必要だと信じています。参加者にとっても良い経験になると言い続けることが大切です。

吉田 私たちは上層部に対して、「新規事業を牽引できる人材や経験者が一人もいない状態は企業にとって危機的状況だ」という問題提起をしています。C.O.B.U.アクセラレーターを通して、本気で事業化に取り組んだ経験を持つ人材を育てる。こうした人材は将来、新規事業開発だけでなく既存事業の革新においても中核となるでしょう。

社内に対してC.O.B.U.アクセラレーターへの理解をより深めるには、まず実際に事業化の成功例を作ることです。初年度の案件はまだ事業化の初期段階ですが、外部人材の活用やスタートアップとの連携も積極的に検討し、事業化への最短経路を探っています。

事業化後の展開については、柔軟に考え、最適な形で成長させていきたいです。より適切な部門へ移管することも、あるいはスピンアウトさせることも選択肢となりますし、場合によっては事業を閉じることもあるでしょう。「この数字が足りないから事業化できない」のような形式的な数字合わせではなく、健全かつ本気で事業化を目指す姿勢を貫きたいです。

C.O.B.U.アクセラレーターは立ち上げからまだ3年目ですが、すでに「量」を重視する段階から「質」を高める段階へと移っています。事業開発、そして企業変革と人材育成の核となる仕組みとして、今後も進化を続けていきます。

才流のコンサルタントが解説

ものづくりを前提にした社内起業制度の難しさと可能性を感じる取材でした。

積水化学のC.O.B.U.アクセラレーターは、まさに「メーカーにおける社内起業制度」の本質を考えさせられる事例でした。ディープテックを強みに持つ企業ならではの、自社のアセットと市場のニーズをどうつなぐか。運営事務局では、その難しさを正面から捉え、時間軸を長めに設定する、応募設計を毎年チューニングするなど、柔軟に挑戦を続けています。

印象的なのは、参加者を“ヒーロー化”する演出に力を入れ、審査会をプロの撮影チームによる生配信で盛り上げている点です。挑戦を称え、社内広報や人事部門と連携することで、応募者のキャリア形成にもプラスになる仕組みを整えているのが素晴らしいと感じました。ここまでやりきっている会社は少ないのではないでしょうか。

C.O.B.U.アクセラレーターの運営方針や施策からは、社内にイノベーション文化そのものを育み、本気の事業化を目指そうという明確な姿勢を感じました。

(撮影/関口 達朗、取材・執筆・編集/水谷 真智子)

連載・新規事業開発を支援する人たち

応募者が増え続ける東京海上HDの事業創出プログラム「TIP」。事務局の親身な支援体制を聞く