BtoB企業にとって、自社の商品・サービスの信頼を裏付ける重要な一次情報となるのが導入事例です。営業担当者やマーケターは、「できるだけ事例数を増やしたい」「自社の商品・サービスを代表する顧客の事例コンテンツが欲しい」と考えているはずです。

一方、導入事例の許諾が思うようにとれずに、困っているという声もよく聞きます。一度断られたら、もう一度お願いするのは難しいと考えている人も多いようです。

しかし、依頼のタイミングや方法を少し工夫するだけで、可能性が広がることもあります。

本記事では、これまで約100件の事例を公開してきた才流(サイル)の経験から、許諾をとりやすくする工夫を6つ紹介します。

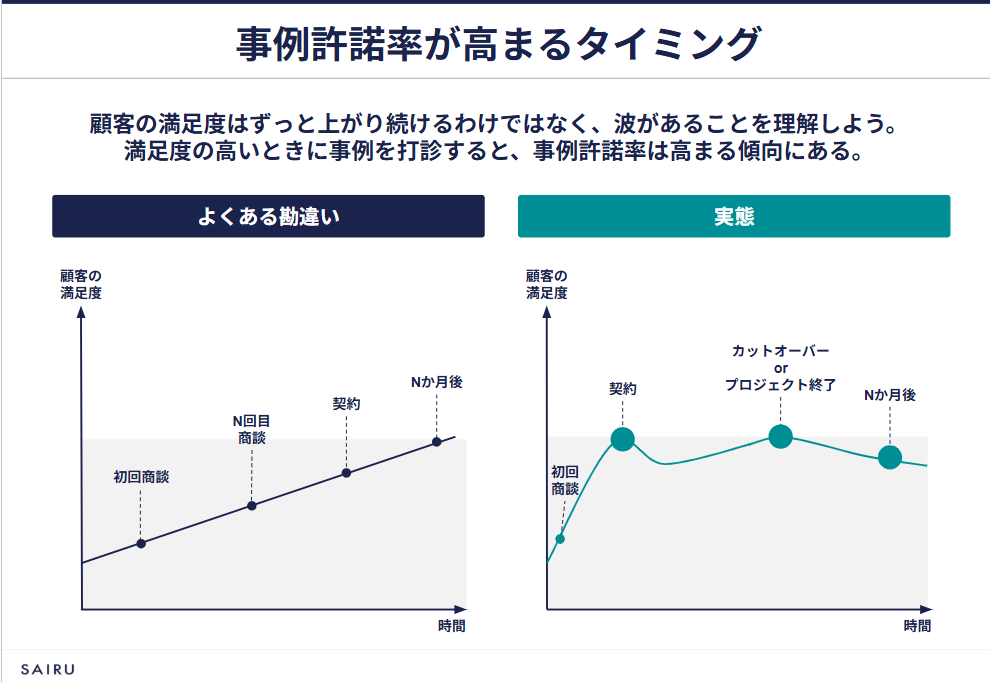

1.「顧客の満足度が高いタイミング」を逃さずに依頼する

一般的に、導入事例を依頼するのはプロジェクト終了後と考えている方が多いようです。しかし、顧客の期待値や満足度に照らし合わせて考えると、事例の許諾を得やすいタイミングは複数あります。

- 契約直後

- カットオーバーや数字の成果が出たとき

- プロジェクト終了時

最初のタイミングは、「契約直後」です。商談でしっかりとコミュニケーションをとり、信頼してもらい、契約してくれた顧客は、これからの取り組みに対する期待感が高い状態といえます。「一緒に成果を出して、社内外に周知しましょう」とお伝えすると、許諾を得やすくなります。さらに、チームとしての一体感が高まるという、副次的な効果もあります。

次のタイミングは「カットオーバーや数字の成果が出たとき」です。

カットオーバーとは、あらたに導入したシステムで実際に運用を開始するタイミングのことです。本格運用のスタートを切ったことで、顧客満足度が高まっている状態だと考えられます。たとえプロジェクトが続くとしても、このタイミングで事例への協力を依頼すると、許諾をいただける可能性が高まります。Webサイトのリニューアルやランディングページの公開なども同様に考えるとよいでしょう。

また、「リード数が増えた」「コンバージョン数が増えた」など顧客と共有している数字の成果が出てきたタイミングで依頼するのもよいでしょう。実際才流でも、成果が出たことを一緒に喜びあい、「この成果をぜひ社内外に周知しませんか」とお伝えすると、喜んでくださる顧客が多いです。

そして最後に「プロジェクト終了時」です。期待どおりの価値を顧客に提供できていれば、検討してくれる可能性は高くなります。著者の場合は、「期待以上の価値をお返しする」という気持ちでプロジェクトを進めることを大切にしています。

もし「もっと成果が出てから」と言われた場合は、「改めてご相談します」とお伝えして機会を待ちましょう。

2.顧客にとって「ポジティブな情報」を丁寧に示す

前提として、導入事例は自社の都合であり、顧客は積極的に協力する動機はありません。そこで顧客が「協力してもいい」と思えるような、ポジティブな情報を示すことで許諾を得られる確率を上げていきましょう。

ポジティブな情報とは、たとえば「製品・サービスの広報や採用ブランディングに貢献できる」「社内プレゼンス向上が期待できる」「SEOに貢献できる」などです。

「ご負担を最小限に抑えながら、こうした効果を一緒に生み出せると考えています」と伝えてみましょう。

顧客へのトーク例

- 貴社事業の宣伝ができます

- 取り組みや成果を社内にアピールしましょう

- 社内プレゼンスの向上に利用してください

- リンクを貼るのでSEO効果が見込めます

- プロのカメラマンが撮影しますので、プロフィール写真を差し上げます

- 採用観点でPRできます

3.タイミングを変えてもう一度依頼する

一度依頼して断られてしまっても、顧客の広報戦略の変化、担当者の異動などによって、状況が変わる場合もあります。

先述した「顧客の満足度」を考慮しつつ、スタート直後、運用スタート時、半年後、担当が変わったときなど、節目ごとに改めて依頼してみるとよいでしょう。

もし他社のサービスで導入事例を受けている例を見かけたら、「御社の素晴らしいお取り組みを拝見しました。当社でもぜひご紹介させてください」と声を掛けると、自然な流れを作れます。

ただし、あくまでも顧客の状況を見て、迷惑にならないように配慮しましょう。

才流のコンサルタントの経験談

才流のプロジェクトでも、顧客に導入事例を打診しています。一度断られても何度か打診を続け、許諾をいただけた事例を、コンサルタントに聞きました。

担当した顧客に最初に打診したとき「まだ成果が出ていないから」とお断りをされたことがあります。2回目、3回目の打診では先方の繁忙期に重なっていたため「少し待って」と言われ、何度も打診した末に許諾をいただけました。許諾を得られた理由は、プロジェクト終了時に目に見える成果が出ていたことと、並行して取り組んでいた別部署のプロジェクトで許諾をいただけたこと。社内で「一緒に事例記事に出ましょう」と声をかけていただけたことで、話が進みました。プロジェクト終了後も定期的にコミュニケーションをとり、顧客にお会いするたびに「事例取材いかがでしょうか?」と伝えていたことも、大切だったと思います。

才流の導入事例はインタビューと写真撮影を行っていますが、顧客が多忙でなかなかスケジュールがとれないとのことで、数回お断りされました。しかし、プロジェクトが進むなかで成果が出て、満足度が上がっていったことで「何度も打診いただいているし、協力したい」と思ってくださったのだと思います。ちょうどスケジュールが落ち着いたタイミングで許諾をいただけました。

ことあるごとに依頼をしていたので、依頼した回数は覚えていません(笑)。社内事情により導入事例の取材はNGだったのですが、最終的に「ロゴだけでも掲載いただけませんか」と依頼してOKをいただけました。日ごろから顧客とのコミュニケーションを大切にしていて、飲み会や勉強会など、プロジェクトの本筋でないところでも会話を重ねていました。そういった人と人の関係性があり、結果としてロゴの許諾もいただけたのだと思っています。

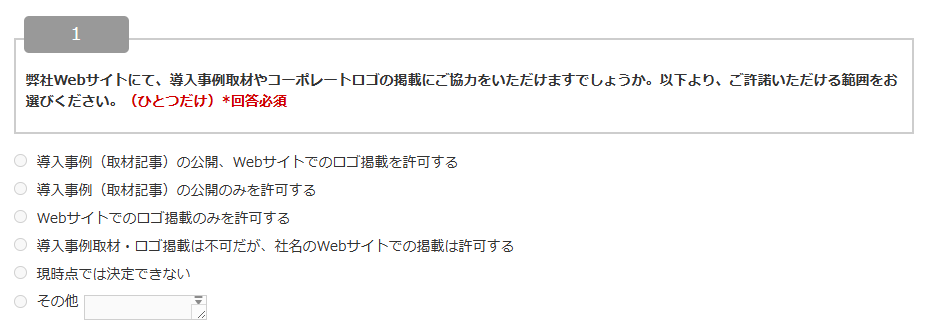

4.事例を「仕組み」に組み込む

どうしても事例許諾をとりたい顧客、事業戦略上の重要顧客であれば、「事例への協力を前提」として受注時点でモニター価格や値引きを提示してみるという手もあります。

また、申込書や契約書に条項を設けたり、導入時のアンケートに「事例取材の協力可否」のチェック欄を設けておけば、後から改めてお願いする負担を軽減できます。ただし、あくまで双方合意のうえであることを明記し、無理強いにならないよう注意しましょう。

(例)契約書に組み込む場合

第〇条 導入事例の公開

- 甲は、乙が甲に対して本サービスを提供した事実を、乙が自己の裁量により、乙の名称および本サービスにより生じた成果物の一部を用いて、本ウェブサイトその他乙が指定する媒体にて導入事例として公開(以下「本件導入事例」という)できることを承諾する。ただし、甲から申し出があった場合はこの限りではない。

- 前項の定めは、甲が乙に対して書面または乙が指定する方法により異議を通知した場合は、この限りではない。ただし、甲が本件導入事例の公開後に異議を通知した場合であっても、乙は、本件導入事例のうち紙等の有形媒体によるものについては回収義務を負わず、また、本件導入事例のうち無形媒体によるものであっても第三者が提供または管理するものについては掲載とり下げを要請する義務を負わない。

(例)サービス導入時のアンケートに組み込む場合

5.大企業には「社内調整の資料」を提供する

大企業や比較的規模が大きい中規模企業が顧客の場合、事例の許諾を得るために広報・法務・経営層など複数部門が承認プロセスに関わることがあります。

依頼内容や取材の時期、撮影、掲載媒体などの必要事項をまとめた書類を用意して提供すると、窓口になってくださっている担当者の負担を軽減できます。社内で調整する心理的なハードルも下がるでしょう。

書面を渡す際は「もし不足があればご指摘ください」と添え、相手の手間を徹底的に減らしましょう。

以下の記事で取材依頼書のテンプレートを用意していますので、ご活用ください。

※関連記事:導入事例の取材許諾の取り方~依頼メール・取材依頼書のテンプレ掲載

6.もし断られたら、「理由」を深掘りする

「時間がない」「上司の許可が出ない」「自社のメリットを感じていない」「表に出たくない」など、顧客が事例を断る言葉の裏には、さまざまな背景があるはずです。聞ける範囲で理由を聞いてみると、対応策が見つかることもあります。

たとえば、「写真は掲載しないならばOK」「匿名ならばOK」「上司に説明するための資料があれば交渉できる」など、顧客が安心できる方法を探してみましょう。

ポイントは無理に押し切らないことです。相手の事情を尊重しつつ、協力しやすい形を一緒に考える姿勢が信頼につながります。

まとめ

事例許諾をとりやすく6つの工夫についてお伝えしてきましたが、許諾をとれるか否かは「顧客との関係を構築できているか」「顧客は満足しているか」が、大きく関係しています。

顧客の立場で考えてみれば、信頼関係がなかったり、商品・サービスで満足する結果が得られていなければ、協力しようという気持ちにならないのは当然のことです。

まずは日頃から顧客としっかりと信頼関係を作り、顧客の成果に貢献しましょう。そうすれば、導入事例に協力してくれる可能性は高まります。

さらに許諾をとりやすくするために、本メソッドで紹介した6つの工夫をぜひ実践してみてください。