市場の変化や消費者ニーズの多様化、既存市場の成熟化などを背景に、新規事業に取り組む企業は年々増加しています。しかし、新規事業と一言でいっても、既存事業の延長線上にあるものから、まったく新しい領域に挑戦するものまで、その定義は企業によって大きく異なります。

新規事業の定義については、スムーズな意思決定や最適なリソース配分を行うためにも現場と経営層が共通認識を持っておく必要があります。

本記事では、新規事業の定義について解説します。また、新規事業の主な目的や新規事業開発の現場でよく使われる用語も紹介しているので、これから新規事業に取り組む方は、ぜひ参考にしてください。

才流では「新規事業の進め方がわからない」「事業の勝ち筋を見つけられない」といった企業さまを一気通貫で支援します。 新規事業でお困りの方はお気軽にご相談ください。

⇒才流のサービス紹介資料を見る(無料)

新規事業とは?

新規事業とは、既存事業とは別に新しく展開する事業のことです。既存の事業領域とは異なる新しい市場、製品・サービス、またはビジネスモデルに挑戦することを指します。

しかし、「新規事業」の定義は企業や業界によってさまざまです。たとえば、新製品を開発して展開することを新規事業と捉える企業もあれば、既存市場で展開するのであれば新規事業とは見なさない企業もあります。

このように、何を「新規事業」とするかは企業のカルチャーや事業の目的によって異なり、どのように定義するかによって事業の難易度、アプローチの方法は変わってきます。

アンゾフの成長マトリクスで考える新規事業の定義

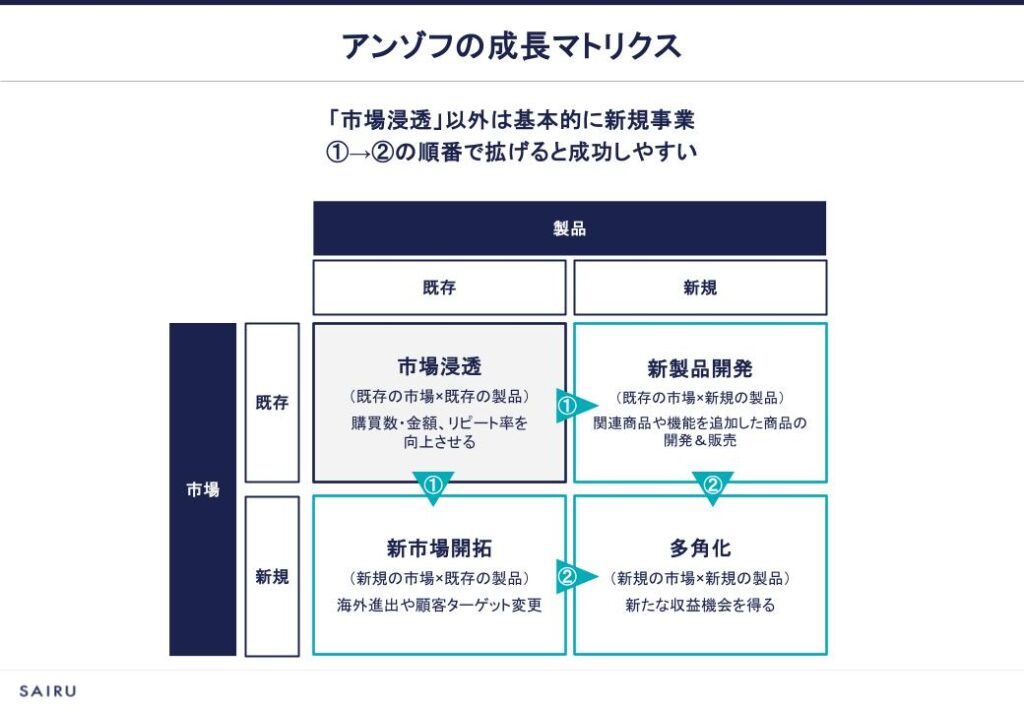

新規事業の定義を考える際に参考にしたいのが、「アンゾフの成長マトリクス」です。アンゾフの成長マトリクスとは、企業の成長戦略を「製品(既存/新規)」と「市場(既存/新規)」の組み合わせによって、以下の4つに分類したフレームワークです。

それぞれの戦略の概要と特徴は以下の通りです。

| 概要 | 特徴 | |

| 市場浸透戦略 | 既存の製品・サービスを既存の 市場でさらに拡大させる戦略 | ・既存の顧客基盤を活かしやすい ・他の戦略と比べるとリスクが低い |

| 新製品開発戦略 | 既存の市場に対して、新たな製品 やサービスを開発・投入する戦略 | ・顧客ニーズを把握しやすい ・製品の開発コストがかかる |

| 新市場開拓戦略 | 既存の製品・サービスを、新たな 市場や顧客層に向けて展開する戦略 | ・開発コストを抑えて売上拡大が狙える ・新たな顧客ニーズや市場について十分 に調査しなければならない |

| 多角化戦略 | 新たな製品・サービスを、新たな 市場で展開する戦略 | ・収益リターンが大きい傾向にある ・未知の領域であるためリスクが高い |

アンゾフの成長マトリクスにおいては、「新規市場」×「新規製品」=「多角化」の領域のみを新規事業と捉える企業は多いです。

しかし才流では「既存市場」×「既存製品」=「市場浸透」以外の3つの領域(「新製品開発」「新市場開発」「多角化」)はすべて新規事業であると考えています。

「新製品開発」と「新市場開拓」も新規事業と考える理由

アンゾフの成長マトリクスにおける「新製品開発」と「新市場開拓」の領域も新規事業と捉える理由は大きく2つあります。

1つ目は、企業が一気に多角化を実現するケースはほとんどないからです。多くの場合、まずは「新製品開発」もしくは「新市場開拓」という段階を経て、多角化に到達します。つまり、「新製品開発」も「新市場開拓」も新規事業開発の一環といえるのです。

2つ目は、「新製品開発」と「新市場開拓」の いずれの領域も新規事業の性質=リスクや不確実性を持ち合わせているからです。新製品開発では、ターゲットは既存の顧客層ではあるものの、新たな価値提供が求められ、既存の販売戦略やビジネスモデルなどを転換せざるを得ないケースが少なくありません。新市場開拓においても、従来とは異なる顧客ニーズや販路を開拓する必要があるため、これまでの市場での経験やノウハウだけでは通用しないことが多いです。

新規事業の定義に正解はありません。企業の戦略や目的によって異なるため、アンゾフの成長マトリクスにおける「多角化」のみを新規事業とするか、「新製品開発」や「新市場開拓」も含めるのかは企業の判断次第です。

ただ、一気に多角化を目指すのは高いリスクが伴うことは知っておきましょう。市場も製品もまったく新しい領域では手探りの状態で進めることになるため、予測できないような状況や競争環境の変化に直面する可能性が高く、成功する確率は低くなります。

一方、「新製品開発」や「新市場開拓」を経てから多角化を目指すアプローチは、既存の市場や製品を基盤にして進めていけるため、一気に多角化を目指すよりもリスクは低いです。新規事業開発の正攻法ともいえるでしょう。

市場創造か後発参入かでアプローチは変わる

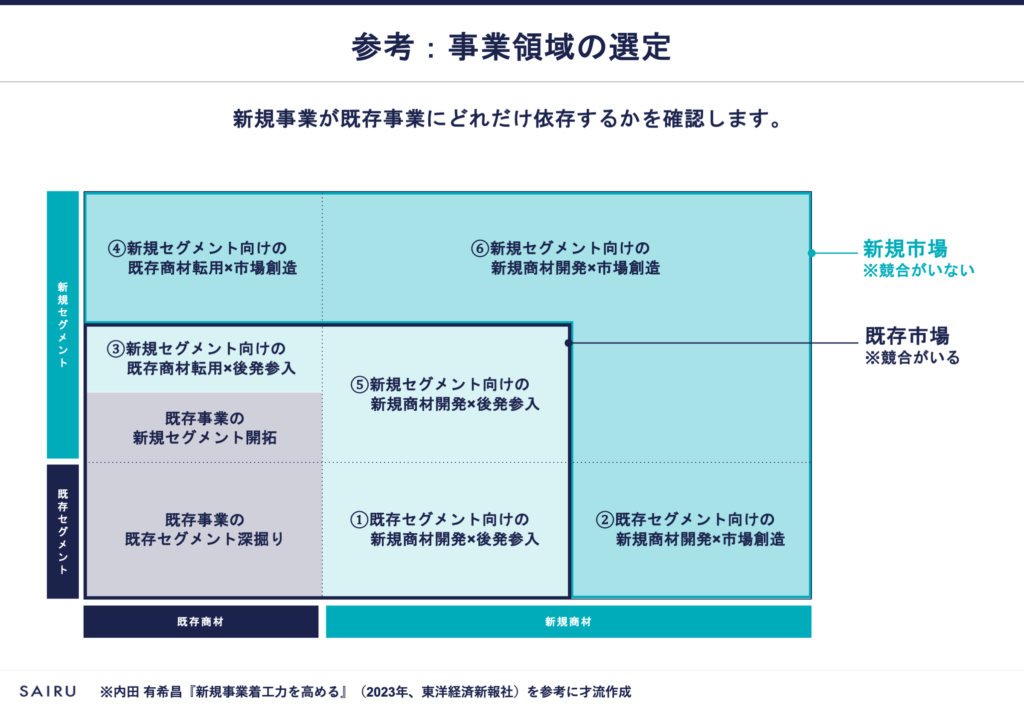

新規事業の定義は企業によって異なるものの、「これまでとは異なる事業領域に挑戦する」という点は共通しています。ただし、その挑戦がまったく新しい市場を創造する「市場創造型」なのか、すでに競合がいる既存市場に後発で参入する「後発参入型」なのかによってアプローチが変わってきます。

市場創造型は顧客課題の特定、後発参入型は自社の優位性の確立がカギとなる

市場創造型の場合、顧客の課題・ニーズが明確ではないことが多いため、まずは顧客の課題を特定し、提供価値を設計することが重要となります。提供価値の策定にあたっては、代替品や既存の慣習、業務プロセスとどのように比較・置き換えられるかを検討しましょう。

一方、後発参入型の場合は、市場の特性や競合の状況を踏まえ、自社の優位性を確立できるかどうかがカギとなります。ただし、優位性を図るといっても、必ずしも製品の性能において明確な差別化が必要なわけではありません。コスト効率やブランド力、販売チャネルなど、多角的な視点を持って優位性を築くことを意識しましょう。

事業領域の選定基準

新規事業は「どの領域に参入するか」が事業の成功を左右します。事業領域の選定においては、「既存事業との距離感」は重要なポイントです。既存の製品・市場に近い領域の方が社内のアセット(リソースやノウハウ)を活かしやすく、リスクが低くなるからです。

事業領域の選定では、先述したアンゾフの成長マトリクスをベースに、「市場創造型」か「後発参入型」かを踏まえて考えることをおすすめします。「既存の顧客基盤を活用できるか」「ビジネスモデルは転用可能か」「顕在的なニーズはあるか」といった観点で整理しながら、最適な参入領域を見極めましょう。

新規事業の領域は、「顧客セグメント(既存/新規)」「商材(既存/新規)」「市場創造型or後発参入型」という3つの要素の組み合わせによって、以下の6パターンに分けられます。

- 既存セグメント向けの新規商材開発×後発参入

- 既存セグメント向けの新規商材開発×市場創造

- 新規セグメント向けの既存商材転用×後発参入

- 新規セグメント向けの既存商材転用×市場創造

- 新規セグメント向けの新規商材開発×後発参入

- 新規セグメント向けの新規商材開発×市場創造

上記の中でも、①の「既存セグメント向けの新規商材開発×後発参入」や、③の「新規セグメント向けの既存商材転用×後発参入」のように、すでに既存の市場があり、既存のアセットを活用しやすい領域は、比較的リスクが低い状態で新規事業を展開できます。

一方、もっとも成功難易度が高い領域が⑥の「新規セグメント向けの新規商材開発×市場創造」です。既存のアセットを活用しにくく、顕在化したニーズや確立された市場がない領域を開拓するため、ゼロから顧客の課題を探らなければならず不確実性が高いからです。その分、成功した場合のリターンは大きい傾向があります。

どの領域に参入するのかは、リスク許容度、期待する成果、既存事業とのシナジー、また後述する新規事業の目的などを総合的に判断して決定しましょう。

新規事業の目的を整理する

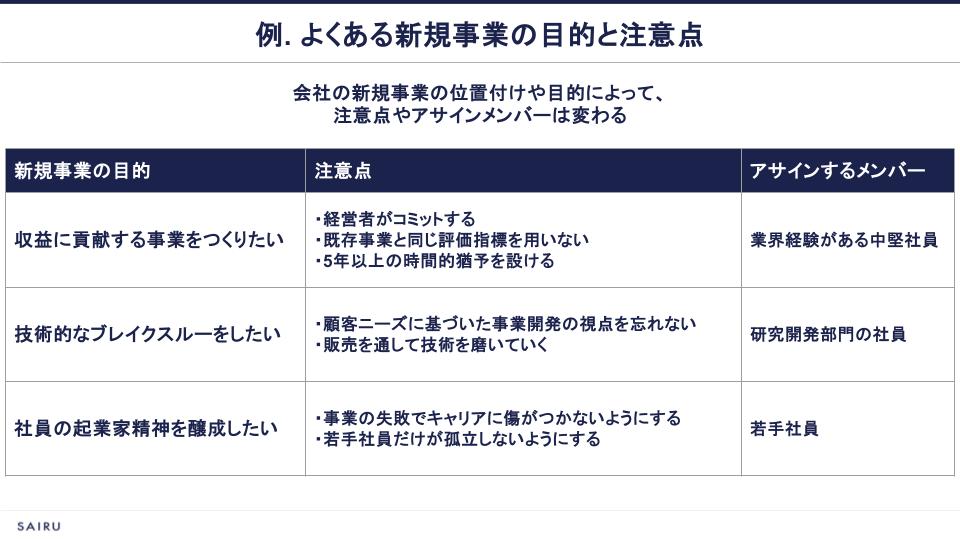

新規事業をどのように定義し、どの事業領域に参入し、どのようなプロセスで進めるかを検討するにあたって、整理しておきたいのが「新規事業の目的」です。

なぜ新規事業が必要なのか、自社にとってどのような価値をもたらすのかを明確にして整理することは、プロジェクトの方向性を定めるだけでなく、関係者との共通認識をつくるうえでも重要な役割を果たします。

新規事業の主な目的

才流では、新規事業の目的を大きく以下の8つに分類しています。

| 目的 | 概要 |

|---|---|

| 金銭的リターン | 利益・売上増加のため |

| 技術的チャレンジ | 新技術の理解や技術の商用化のため |

| 戦略的パートナーの構築 | 他社と共同で事業を行い、関係性を深めるため |

| 社内のリソース活用 | 自社内にある資産の有効活用のため |

| 人材への対応 | 起業家精神を持つ人材の育成や離職対策のため |

| 新市場への参入 | 新市場や新興市場への参入のため |

| 事業ポートフォリオの見直し | 次のコアビジネスの構築や新商品・サービスの開発、既存事業の さらなる強化のため |

| 競争力強化 | 競合他社に対して競争力を高めるため |

これらの目的は、それぞれが独立して存在するのではなく、相互に連携し合いながら機能するものです。たとえば、金銭的リターンを得るためには単に収益性の高いビジネスモデルを追求するだけでなく、技術的チャレンジが必要になる可能性があります。また、長い目でみたときには人材の育成も欠かせません。

ただ、すべての目的を同時に求めると事業がスムーズに進まないので、優先順位をつけましょう。どの目的を優先させるかどうかによって、注意すべきポイントやアサインすべきメンバーも変わってきます。

才流では新規事業の目的を整理するためのテンプレートを用意しているので、ぜひご活用ください。

新規事業の目的整理テンプレートをダウンロードする(PowerPoint形式)※個人情報の入力は必要ありません。 クリックするとファイルがダウンロードされます。

新規事業の目的を整理する方法について詳しくは、以下の記事で解説しています。

関連記事:新規事業の目的整理のメソッド/進め方【テンプレート付き】

新規事業の現場でよく使われる用語

新規事業開発の現場では、専門用語や概念が数多く登場します。これらを理解しておかないと円滑なコミュニケーションや意思決定ができない場合があります。

以下の一覧では、新規事業に携わるうえで押さえておきたい用語をまとめました。知らない用語がある場合はぜひチェックしてください。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| MVP (Minimum Viable Product) | 最小限の機能を備えた製品。市場に早期投入し、顧客のフィードバッ クを得ることで改善を重ねる試作品 |

| PoC (Proof of Concept) | 新しい技術やアイデア、ビジネスモデルの実現可能性を実証するため の試作品やプロトタイプを作成し、検証するプロセス |

| TAM / SAM / SOM | 市場規模を示す分類。 – TAM (Total Addressable Market): 総市場規模 – SAM (Serviceable Available Market): サービス提供可能な市場規模 – SOM (Serviceable Obtainable Market): 実際に獲得可能な市場規模 |

| PMF (Product Market Fit) | 製品やサービスが市場のニーズと十分に合致し、顧客に受け入れら れている状態を示す概念 |

| アジャイル開発 | 短いサイクル(イテレーション)で反復的に開発を進め、顧客から のフィードバックを迅速に取り入れて柔軟に仕様を改善していくソ フトウェア開発手法 |

| イントレプレナー | 企業内で新規事業を立ち上げたり、革新的なプロジェクトを推進す る社員。「社内起業家」とも呼ばれる。 |

| オープンイノベーション | 社内外の知見や技術を積極的に取り入れ、革新的な製品やサービス を創出する戦略 |

| テストマーケティング | 製品やサービスを特定の市場で試験的に導入し、消費者の反応や需 要を検証する手法 |

| ビジネスモデルキャンバス | 顧客、価値提案、チャネル、収益モデルなど、事業の主要要素を一 枚のシートに視覚化して整理するフレームワーク |

| ピボット | 事業や製品・サービスの方向性や転換すること |

| リーンキャンバス | 新規事業のビジネスモデルを可視化するためのフレームワーク |

| 顧客セグメンテーション | 市場を顧客の特性やニーズごとに分類し、ターゲット層を明確にす る手法 |

| 事業計画書 | 事業の目的、戦略、運営計画、財務予測などをまとめた文書 |

新規事業開発の現場でよく使われる用語について詳しくは以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:新規事業開発のための用語集~現場で使える基礎知識を一覧で紹介~

新規事業に関するよくある質問

Q. 新規事業のアイデアが思い浮かびません。どうすればよいでしょうか?

A. 事業アイデアを難しく考えすぎている可能性があります。

才流では、新規事業のアイデアを「誰の、どんな課題を、どのように解決し、どのような価値を生み出すか」と定義しています。この定義に沿って考えれば、発想すること自体はそれほど難しいものではないでしょう。

また、新規事業のアイデアを発想するうえではフレームワークを活用することもおすすめです。おすすめのフレームワークについては以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:新規事業アイデアを創出&事業化するためのフレームワーク【テンプレート付き】

Q. 新規事業の推進体制を構築するうえで意識すべきことはありますか?

A. 可能なら新規事業の推進担当は専任で置くようにしましょう。

とくに大企業では、比較的大人数が新規事業の推進担当を本業と兼務で担っているケースが少なくありません。しかし、兼務だとどうしても本業が優先されるため、新規事業の検証作業や意思決定が後回しになりがちです。少人数でもよいので、できる限り新規事業の推進担当は専任で置くようにしましょう。

才流では成果が実証されたメソッドにもとづき、新規事業に特化した仮説検証やテストマーケティングなどのご支援をしています。新規事業で課題を感じている方はお気軽にご相談ください。

⇒才流のサービス紹介資料を見る(無料)