BtoBの購買活動における情報収集や導入意向には、職種別に一定のパターンがあるのではないか?――才流(サイル)では、この仮説をもとにさまざまな職種の実態調査を進めています。。

本記事では、「経理担当者」に焦点をあてた調査結果をお届けします。経理に関わる製品・サービスのマーケティング施策を検討するための一助となれば幸いです。

調査サマリ

認知、興味・関心、比較・検討の3つの観点で整理しました。

認知

- 製品・サービスを認知するきっかけとなった媒体は、「検索エンジン(Googleなど)」が最も多く、次点で「経理向けメディア」と「外部の支援会社(会計/税理士事務所など)」

- よく閲覧する経理向けメディアは、「国税庁のウェブサイト」が圧倒的に多く、次いで「税務通信」、「企業実務」が続く

興味・関心

- 製品・サービスに興味を持つきっかけは、「法改正があると知ったとき(電子帳簿保存法・インボイス制度など)」が突出して多く、次いで「トップダウンで指示があったとき(働き方改革・DX推進・ガバナンス強化など)」と続く

- 製品・サービスの導入検討度が上がる出来事として、「自社が抱えている課題を解決できるソリューションであると理解できたとき」と「費用対効果が見合うと判断できたとき」が上位に

比較・検討

- 製品・サービスをリストアップ(一次選定)する方法として、「検索エンジン」からのリストアップが最多、次いで外部の支援会社への相談が続く

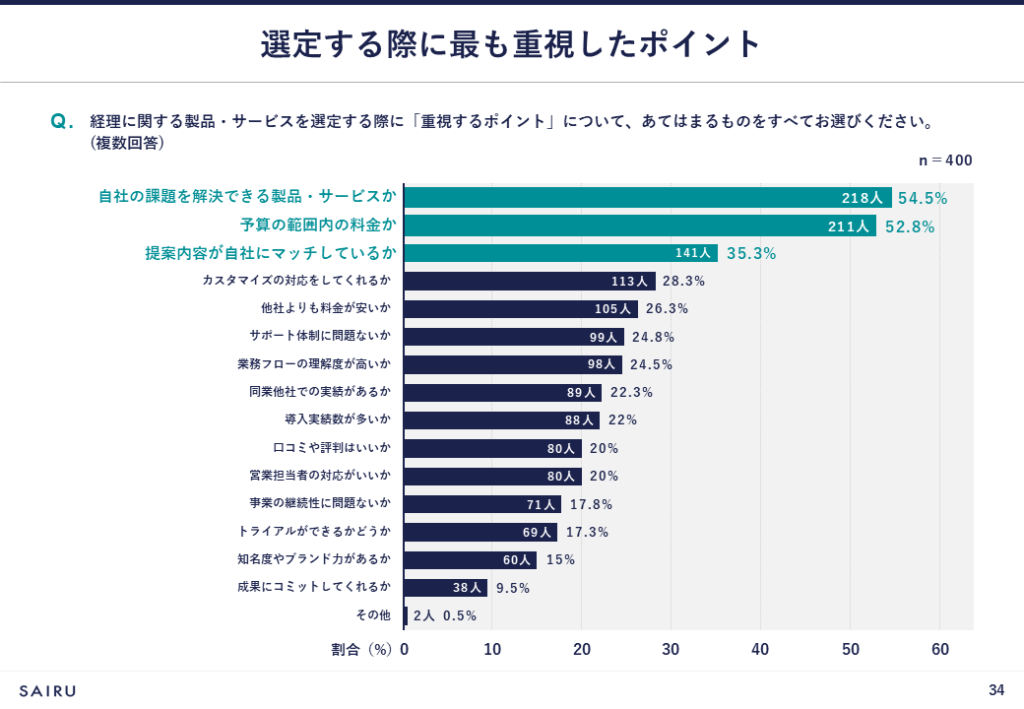

- 製品・サービス選定時に最も重視するポイントは、「自社の課題を解決できる製品・サービスか」が最多で、次いで「提案内容が自社にマッチしているか」「予算の範囲内の料金か」と続く

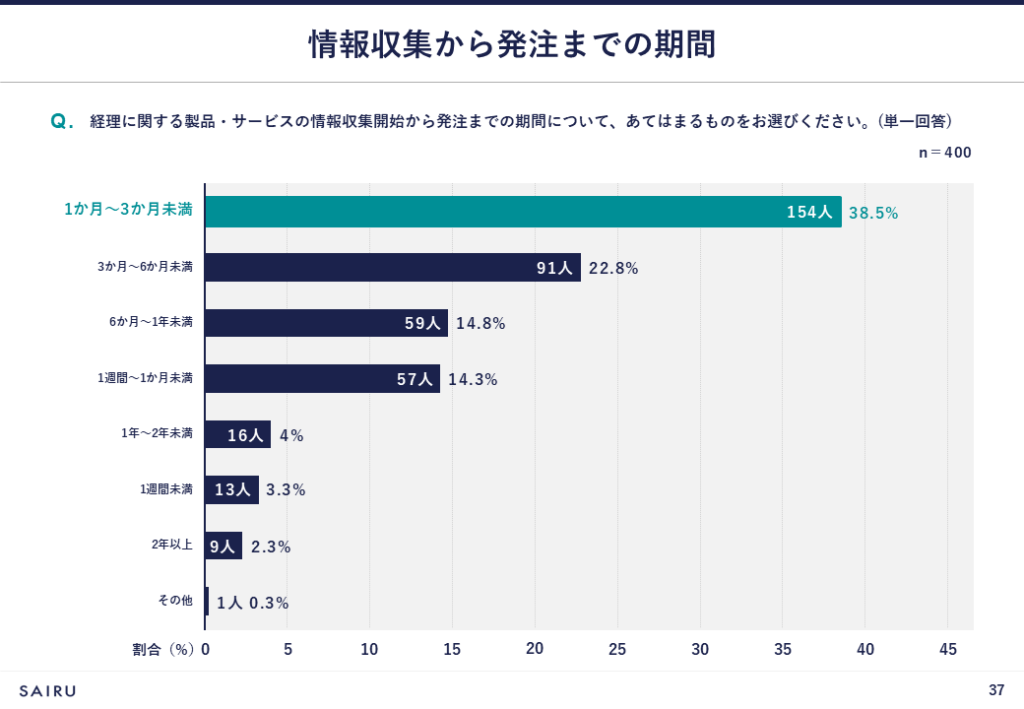

- 情報収集開始から発注までの期間は「1か月~3か月未満」が最多で、6割以上が3か月以内に意思決定している

調査概要

| 項目 | 内容 |

| 調査目的 | 経理担当者の購買活動における情報収集や導入の実態を明らかにし、 マーケティング活動の最適化のヒントを得る |

| 調査対象 | 所属企業で経理業務に携わっている22歳~55歳以下の方 |

| 調査対象の 従業員規模 | 99人以下:163名(40.75%) 100~999人:135名(33.75%) 1,000人以上:102名(25.5%) |

| 有効回答数 | 400件 |

| 調査期間 | 2025年2月5日~2025年2月6日 |

| 調査方法 | Webアンケート調査 ※データは小数点第2位を四捨五入しているため、合計しても100%にならない 場合があります |

| 調査企画・実施 | 株式会社才流 |

調査結果

経理に関わる製品・サービスの購買活動において、経理担当者は何を重視し、どのように情報収集と検討を進めているのでしょうか。今回の調査では、認知経路や検討プロセス、導入決定までの期間などが明らかになりました。

ここでは、調査で得られた主要データをもとに、経理担当者の購買活動をステップごとに整理し、その行動や意思決定のポイントを解説します。

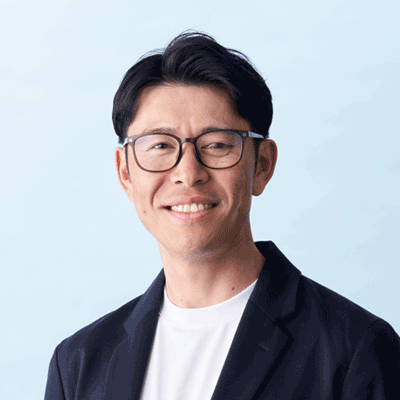

1. 経理担当者の所属部署

経理担当者の所属部門は、経理部(28.8%)が最も多く、次いで経営層(19.8%)、総務部(15%)という結果になりました。

従業員規模別にみると、従業員規模が99人以下の企業では、経営層(経営者・役員)自らが経理業務を担当する割合が高くなっています。これは、小規模組織では役職者が複数の機能を兼務する傾向があることを示しています。

一方、従業員100人以上の企業になると、組織構造がより専門化し、経理部に所属する担当者が経理業務を行うケースが最も多くなります。しかし注目すべきは、これらの企業でも経営企画部や人事部など、他部署に所属しながら経理業務を担当している人材が一定数存在することです。これは、経理機能が複数の部署に分散していたり、部門横断的な業務設計がなされていたりすることを示唆しています。

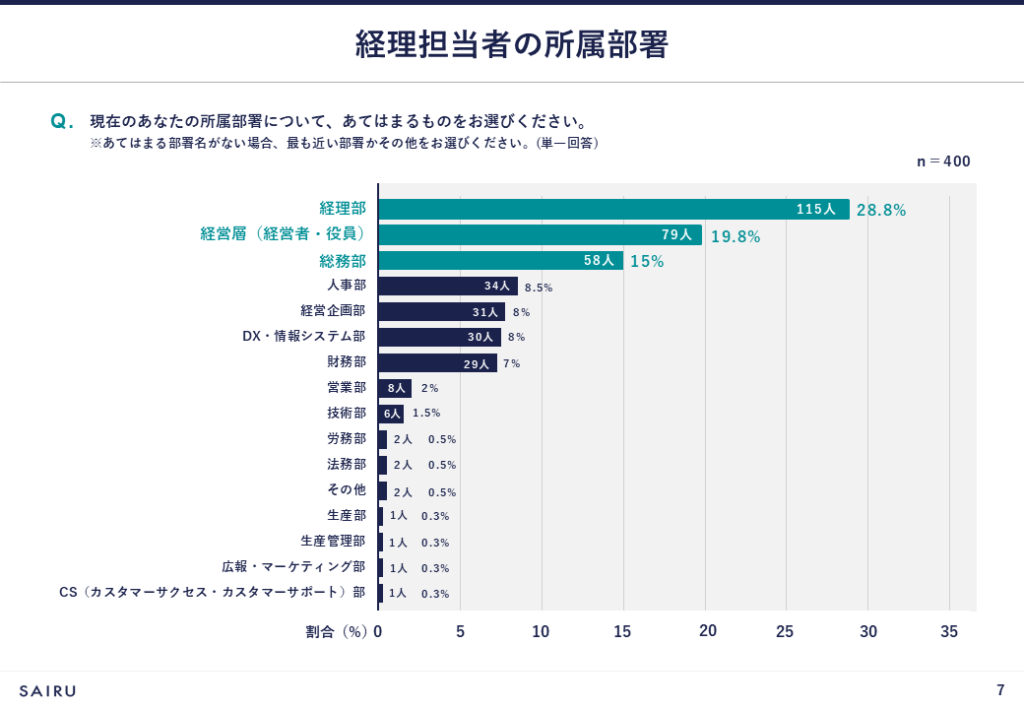

2. 経理担当者の人数

経理担当者の人数は、従業員規模99人以下の企業では2~5名(60.1%)が最も多く、次いで1名(25.2%)。従業員規模100~999人以下では、6~9名(38.5%)が最も多く、次いで2~5名(32.6%)。従業員規模1,000人以上では、30名以上(42.2%)が最も多く、次いで10~29名(40.2%)となっています。

当然ながら、従業員規模が大きくなればなるほど、経理担当者の人数も増えるという結果となりました。

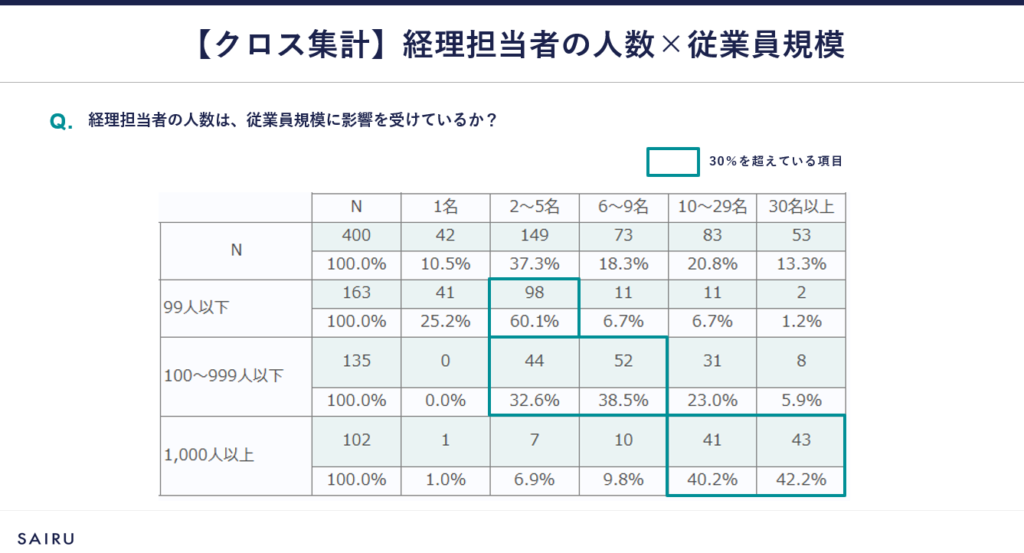

3. 経理担当者の兼務状況

次の設問からは、94.7%の経理担当者が経理業務以外と兼務している実態が明らかになりました。兼務している業務は、財務>総務>労務>人事の順に多くなっています。

また、従業員規模にかかわらず、経理業務のみを行うことは少なく、経理担当者の多くは経理業務以外にも携わっていることがわかりました。

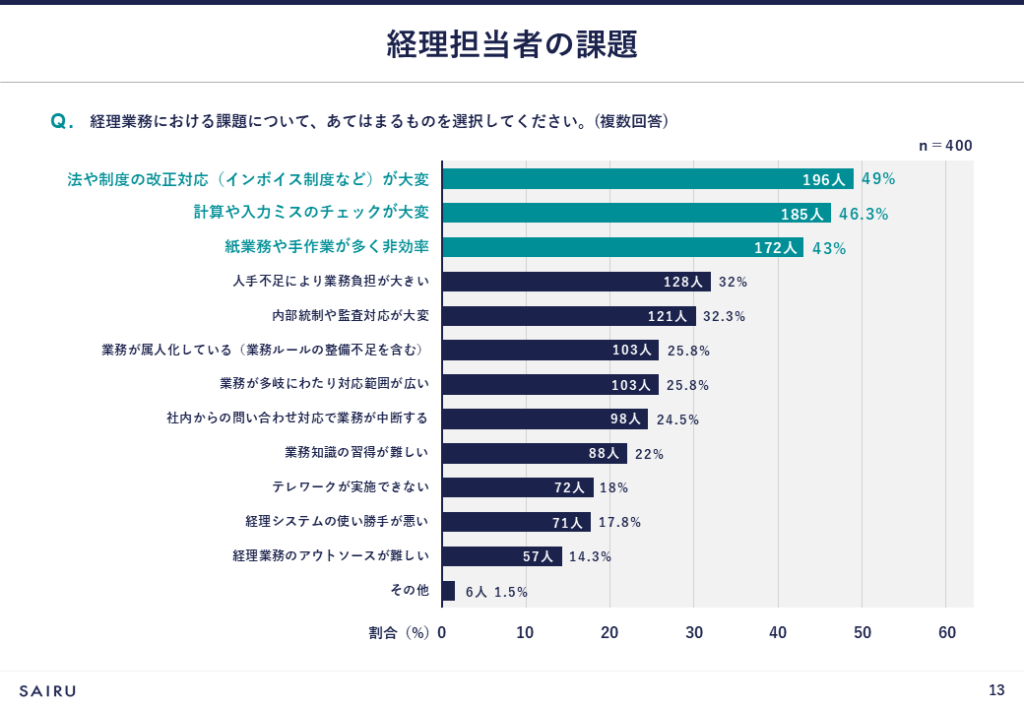

4. 経理担当者の課題

経理担当者の課題を複数回答で聞いたところ、「法や制度の改正対応(インボイス制度など)が大変」(49%)が最も多く、次いで「計算や入力ミスのチェックが大変」(46.3%)、「紙業務や手作業が多く非効率」(43%)となりました。

また、最も大きな課題を一つだけ挙げてもらう単一回答の設問では、「紙業務や手作業が多く非効率」が僅差で上回りトップとなりました。

従業員規模に限らず、上位3つの課題は突出しています。まだまだ紙業務や手作業により、悩みを抱える経理担当者が多いことが伺えます。

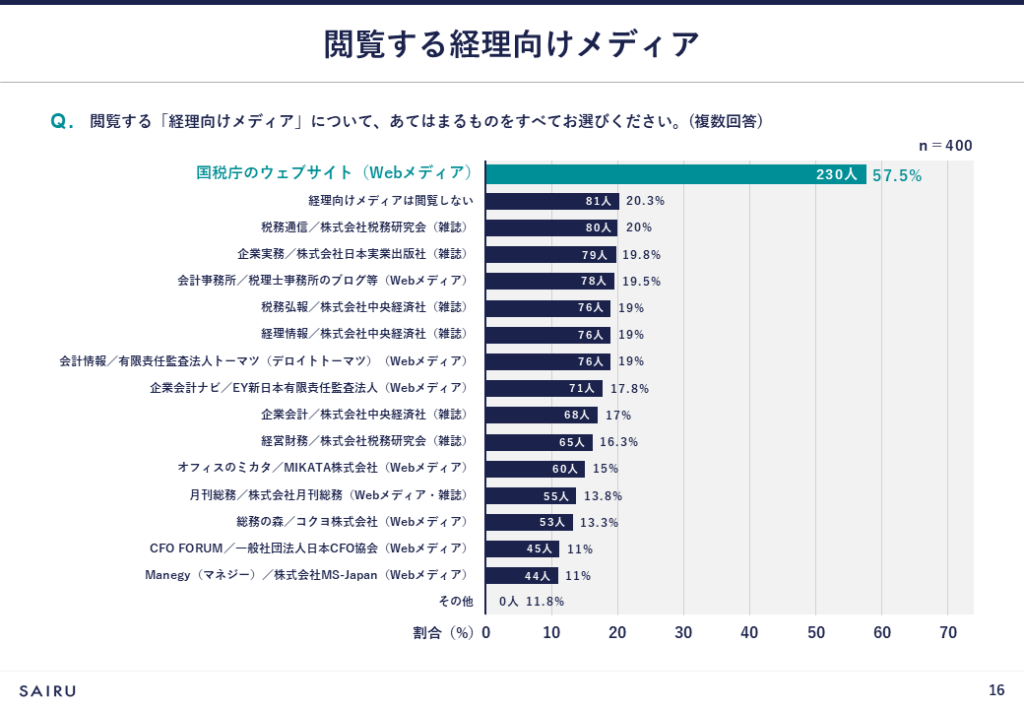

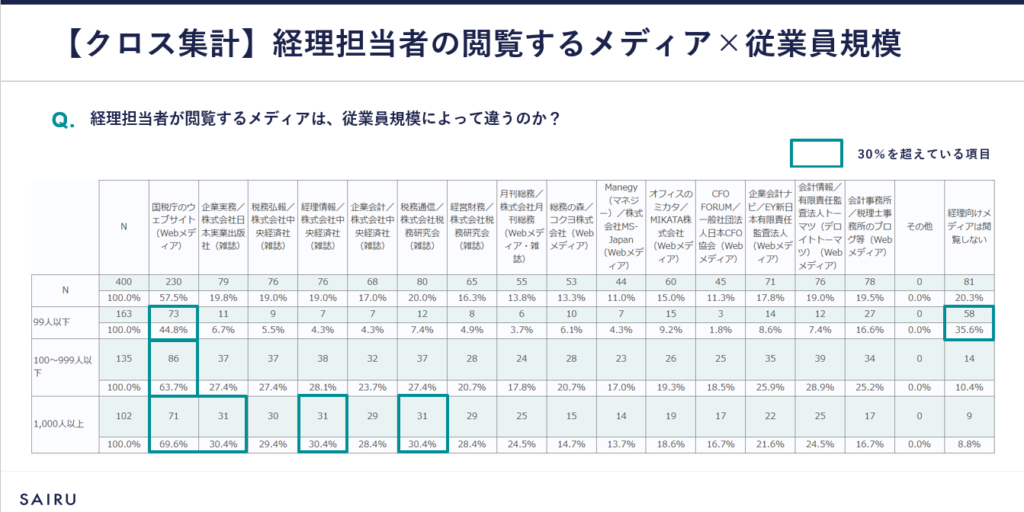

5. 経理担当者が閲覧する「経理向けメディア」

経理担当者が閲覧するメディアは、「国税庁のウェブサイト(Webメディア)」(57.5%)が最も多く、突出しています。

「経理向けメディアは閲覧しない」の内訳を見ると、従業員規模99人以下の方が多いことがわかります。先述の設問で「99人以下の企業では経営層が経理業務を兼務している割合が多い」こともわかっており、リソースがないなかで経理情報の積極的な情報収集を行えない状況があるのではないかと推測されます。

一方、100~999人以下、1,000人以上では、メディアの閲覧傾向が高いです。「国税庁のウェブサイト(Webメディア)」はもちろんのこと、とくに雑誌系メディアの閲覧傾向が高いことがうかがえます。経理担当者へのインタビューによると、雑誌系メディアの定期購読を企業単位で行っているケースも多く、そこで情報収集をすることが多いと想定されます。

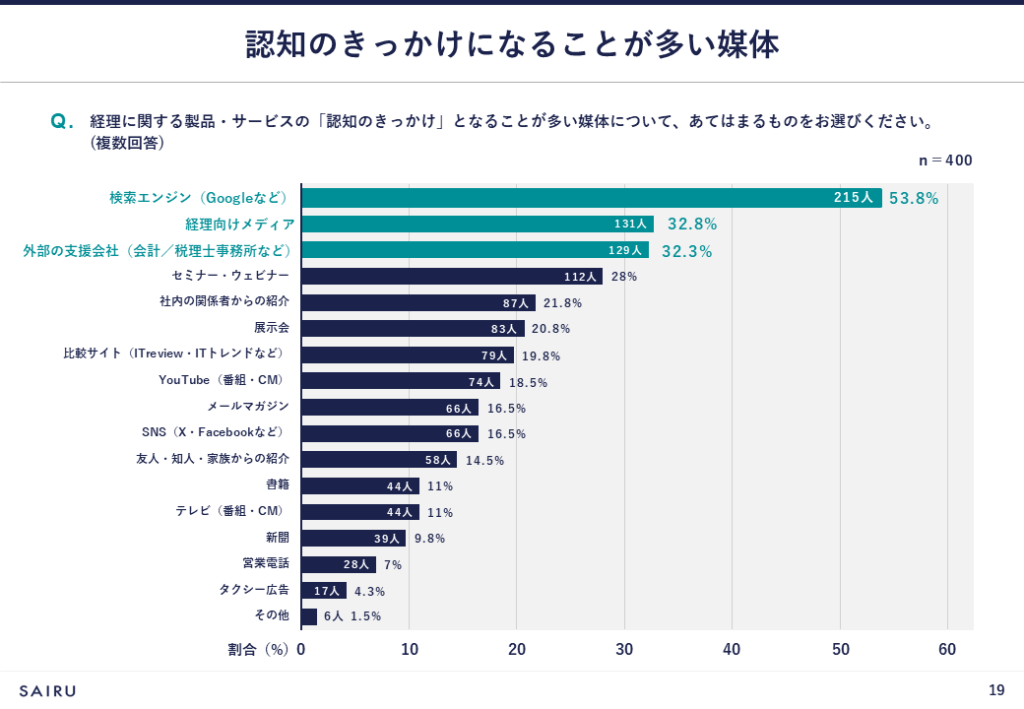

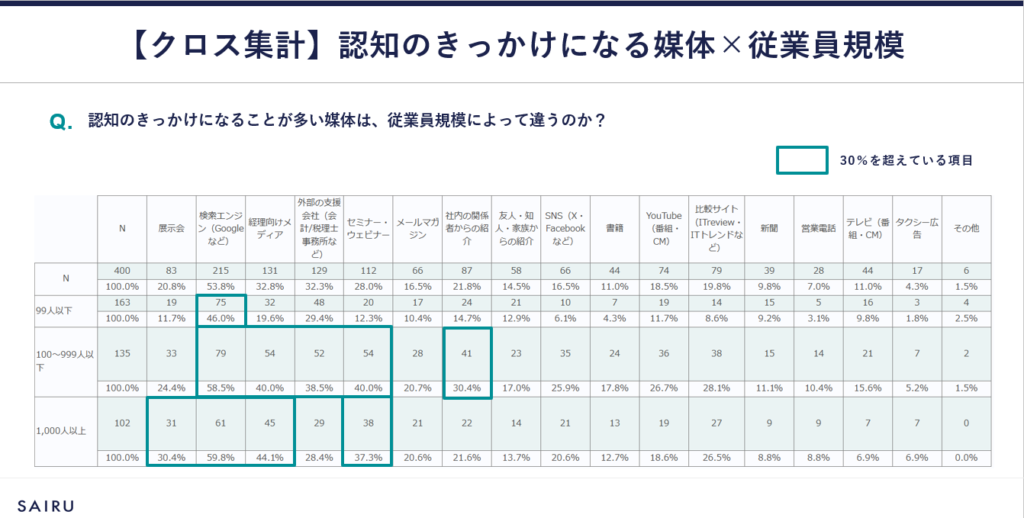

6. 経理に関する製品・サービスを認知するきっかけとなる媒体

経理に関する製品・サービスを認知するきっかけとなる媒体は、「検索エンジン(Googleなど)」(53.8%)が最も多く、次いで「経理向けメディア」(32.8%)、「外部の支援会社(会計/税理士事務所など)」(32.3%)が続きます。

企業規模別にみると、従業員規模99人以下と100人以上で二極化する傾向があります。

「検索エンジン(Googleなど)」が最も多いのは両者同じですが、2位以下をみると99人以下の企業では「外部の支援会社(会計/税理士事務所など)」の割合が高く、100人以上の企業では「経理向けメディア」「セミナー・ウェビナー」の割合が高くなっています。

従業員規模99人以下は、先述の設問で「経理向けメディアを閲覧しない割合が高い」ことがわかっており、認知のきっかけにもなりにくいことが想定されます。

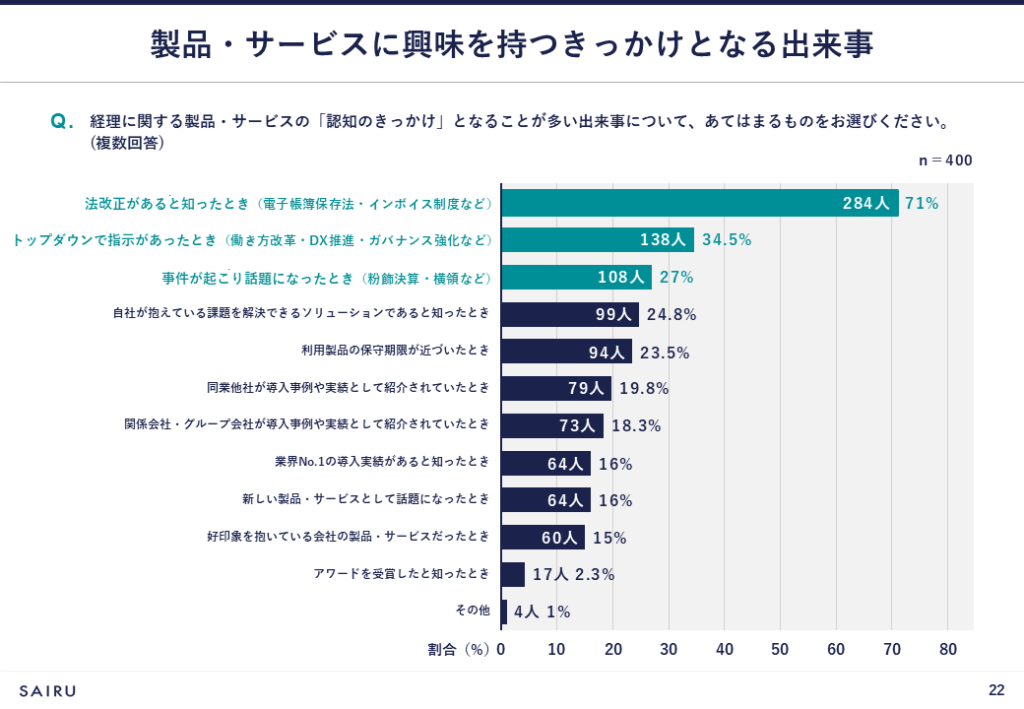

7. 経理に関する製品・サービスに興味を持つきっかけ

経理に関する製品・サービスに興味を持つきっかけとして、「法改正があると知ったとき(71%)」が突出して多く、次いで「トップダウンで指示があったとき(34.5%)」「事件が起こり話題になったとき(27%)」と続きます。

企業規模別にみると、興味を持つきっかけの1位、2位はどの従業員規模でも同じ結果でしたが、3位の「事件が起こり話題になったとき(粉飾決算・横領など)」に関しては、従業員規模が大きくなるほど興味を持つきっかけとして挙げる人が多い傾向にあります。

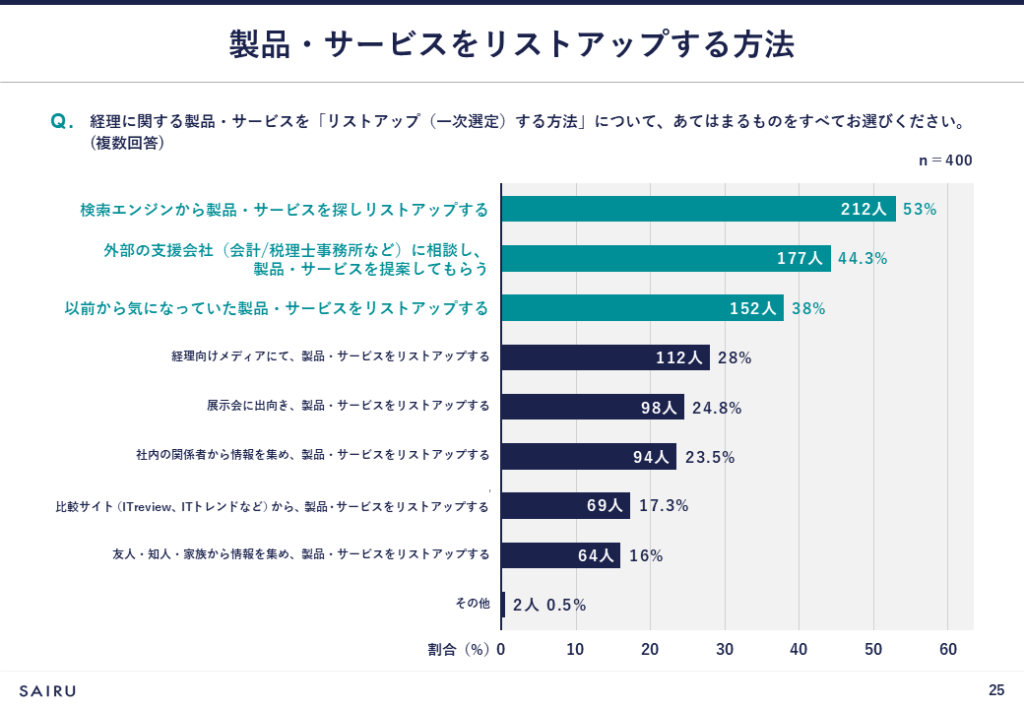

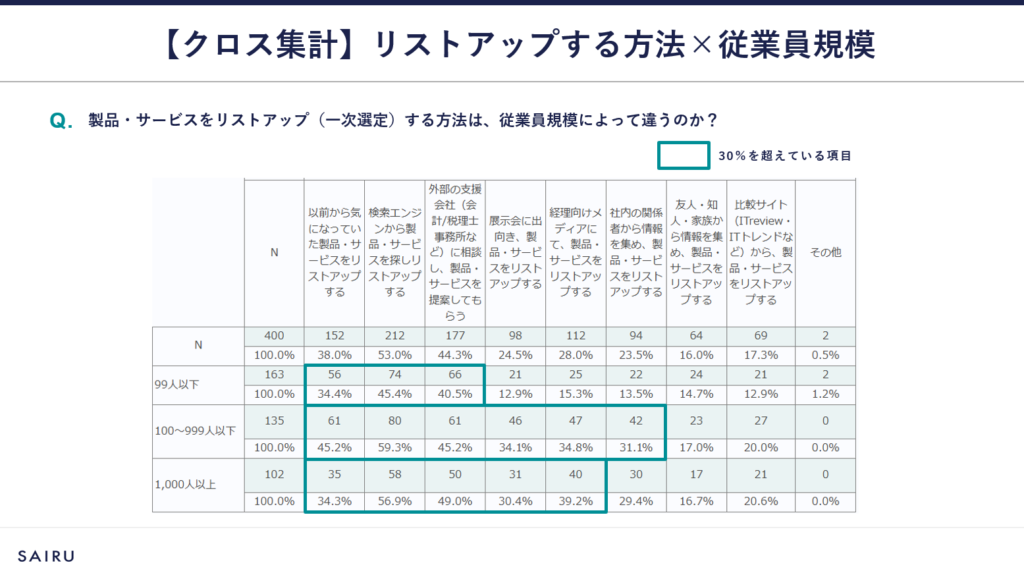

8. 経理に関する製品・サービスをリストアップ(一次選定)する方法

経理に関する製品・サービスをリストアップ(一次選定)する方法は、「検索エンジンから製品・サービスを探しリストアップする」(53%)が最も多く、次いで「外部の支援会社(会計/税理士事務所など)に相談し、製品・サービスを提案してもらう」(44.3%)、「以前から気になっていた製品・サービスをリストアップする」(38%)と続きます。

一次選定で候補に上がるためには、検索エンジン対策ができていること、外部の支援会社から紹介されること、自社の製品・サービスを想起してもらうことの3点が重要だと考えられます。

従業員規模別に見ると、99人以下と100~999人以下で「以前から気になっていた製品・サービスをリストアップする」3位であるのに対し、1,000人以上では「経理向けメディアにて、製品・サービスをリストアップする」が3位となっている点が異なります。1,000人以上の層は、認知のきっかけでも「経理向けメディア」を上位に挙げていました。このことから、従業員規模1,000人以上の経理担当者向けには、認知~選定プロセスにおいて「経理向けメディア」が有効であることがわかります。

さらに、従業員規模1,000人以上では、認知のきっかけとして「外部の支援会社」を挙げた人は3割を切っていましたが、リストアップ(一次選定)となると約5割の人が「外部の支援会社からの提案」を挙げています。選定の際には、専門性の高い人に相談して安心感を得たいというニーズがあると考えられます。

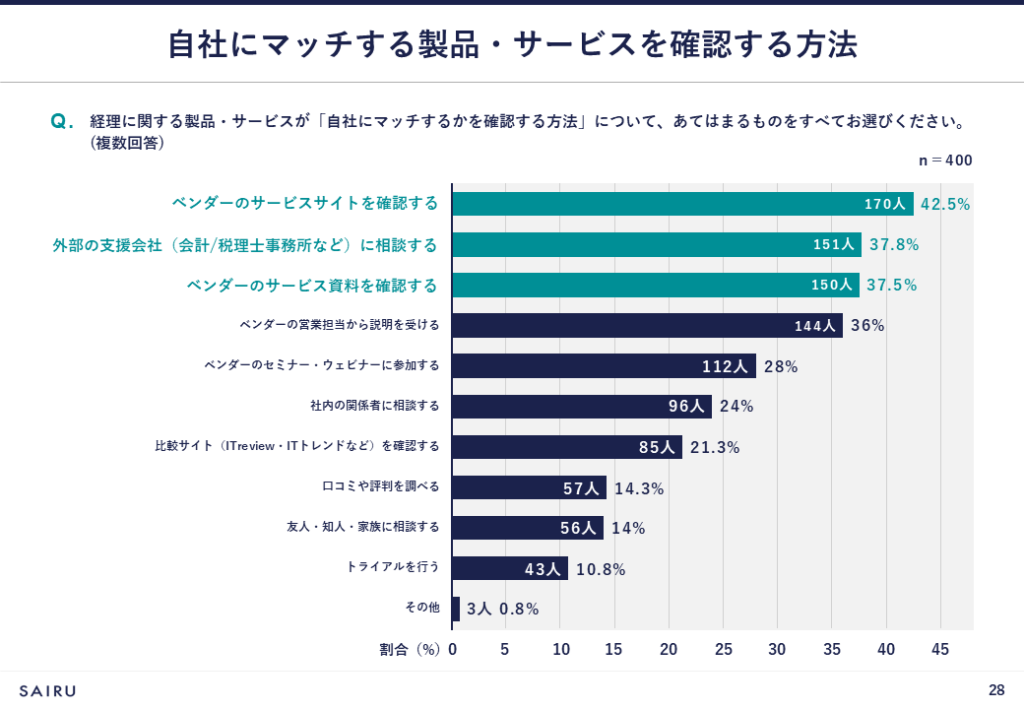

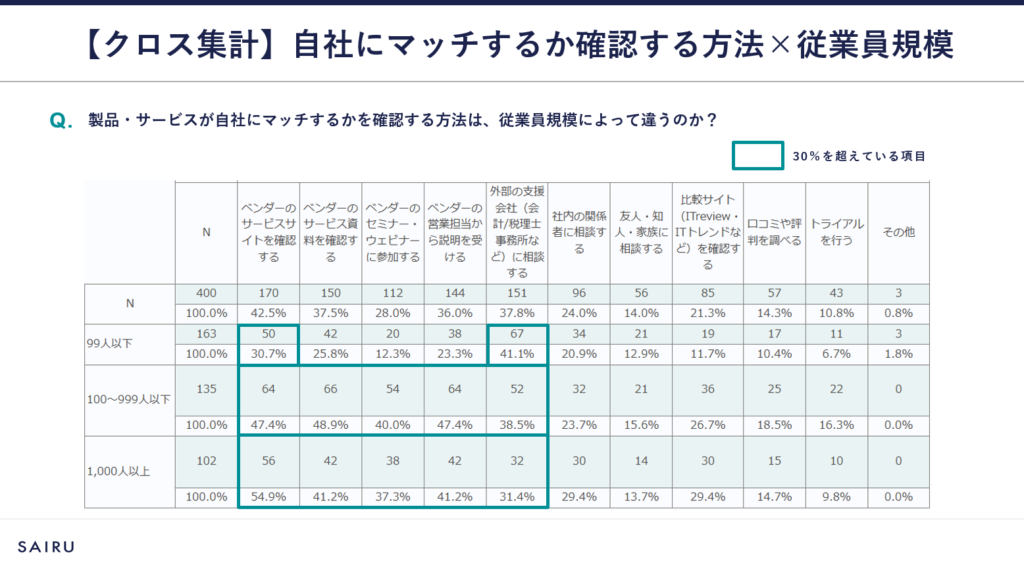

9. 経理に関する製品・サービスが自社にマッチするかを確認する方法

経理に関する製品・サービスが自社にマッチするかを確認する方法は、「ベンダーのサービスサイトを確認する」(42.5%)が最も多く、次点で「外部の支援会社(会計/税理士事務所など)に相談する」(37.8%)、「ベンダーのサービス資料を確認する」(37.5%)と続きます。

従業員規模99人以下では「外部の支援会社(会計/税理士事務所など)に相談する」(41.1%)、100~999人以下では、「ベンダーのサービス資料を確認する」(48.9%)、1,000人以上では、「ベンダーのサービスサイトを確認する」(54.9%)が最も多くなっており、従業員規模によって違いがありました。

従業員規模が小さいほど外部の専門家の意見を重視し、規模が大きくなるほど社内で確認する傾向があることがわかります。

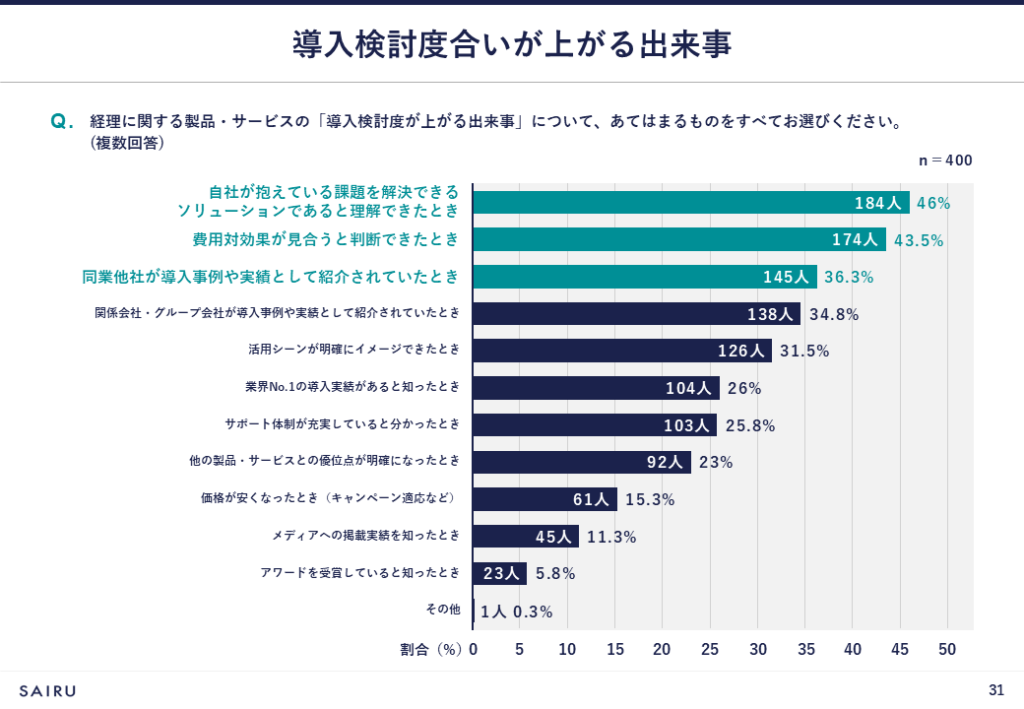

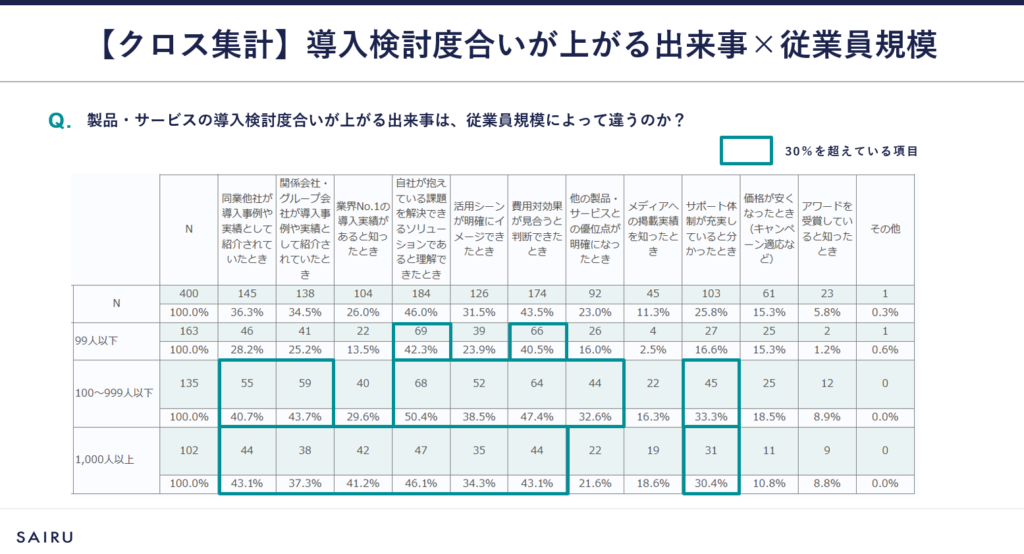

10. 経理に関する製品・サービスの導入検討度が上がる出来事

経理に関する製品・サービスの導入検討度合いが上がる出来事は、「自社が抱えている課題を解決できるソリューションであると理解できたとき」(46%)が最も多く、次点で「費用対効果が見合うと判断できたとき」(43.5%)、「同業他社が導入事例や実績として紹介されていたとき」(36.3%)と続きます。

経理に関する製品・サービスの導入検討度合いが高まるきっかけとしては、「自社が抱えている課題を解決できるソリューションであると理解できたとき」、「費用対効果が見合うと判断できたとき」、「同業他社が導入事例や実績として紹介されていたとき」が上位で、企業規模問わず共通の傾向です。

一方、下位を従業員規模別で見ると、従業員規模99人以下と100人以上で異なる傾向が見られます。

従業員規模100人以上は、「業界No.1の導入実績があると知ったとき」「活用シーンが明確にイメージできたとき」「サポート体制が充実していると分かったとき」の3項目で、99人以下より高い傾向です。従業員規模が大きくなるほど、導入後の運用部分やサポートの安心感を求める傾向があると考えられます。

11. 経理に関する製品・サービスを選定する際に重視したポイント

経理に関する製品・サービスを選定する際に重視したポイントは、「自社の課題を解決できる製品・サービスか」(54.5%)が最も多く、次点で「予算の範囲内の料金か」(52.8%)、「提案内容が自社にマッチしているか」(35.3%)と続きます。

従業員規模にかかわらず、上位3つは共通する傾向です。

一方、下位を従業員規模別で見ると、従業員規模99人以下と従業員規模100人以上で異なる傾向が見られます。

従業員規模100人以上は、「カスタマイズの対応をしてくれるか」「他社よりも料金が安いか」「業務フローの理解度が高いか」の3項目で、99人以下より高い傾向があります。従業員規模が多くなるほど、製品・サービス選定の際のポイントが多くなることが特徴であり、念入りに検討する傾向があると考えられます。

12. 経理に関する製品・サービスの導入までにかかる期間

経理に関する製品・サービスの情報収集開始から発注までの期間は、「1か月~3か月未満」(38.5%)が最も多く、次点で「3か月~6か月未満」(22.8%)との結果になりました。情報収集から3か月以内に導入の意思決定をしている人は6割以上にのぼります。

また、従業員規模別でみると、規模が大きいほど情報収集開始から発注までの期間が長くなる傾向がありました。

本調査を踏まえた提言――経理担当者へのアプローチを最適化するには

1. 所属部署名だけでターゲットを判断しない

経理担当者は、経理部に所属しているとは限りません。経営層・経営企画部・総務部などの部署に在籍しているケースが多く見られます。経理以外の業務に携わることも非常に多いため、担当業務や役割をしっかり把握することで、アプローチの妥当性が強まります。

2. 従業員規模によって訴求するメディアや内容を分ける

従業員規模によってタッチポイントや課題が異なるため、訴求するメディアや内容を分けることで、よりターゲットに合ったコミュニケーションがはかれます。とくに従業員規模99人以下の企業と100人以上の企業では、情報収集行動に明確な差があることが本調査で明らかになりました。

3. 法改正には素早く対応する

経理に関する製品・サービスに「興味を持つきっかけ」で突出して多いのが「法改正があると知ったとき」です。法改正のタイミングでいち早く自社の認知(第一想起)を獲得することが重要です。できるだけ早いタイミングで法改正を察知し、お役立ち資料などを作成しましょう。

4. 「検索エンジン対策」を徹底する

リストアップ(一次選定)に検索エンジンを利用することが多いため、対象となるカテゴリキーワードを中心に、検索エンジン対策を徹底しましょう。検索上位に表示される、比較サイト内に掲載されていることもポイントとなります。

5. 「費用対効果」を伝えるコンテンツを制作・拡充する

製品・サービスを検討する際に「自社の課題を解決できるか」はもちろんのこと、「費用対効果」も重要な検討材料になります。費用対効果を示すシミュレーションや、導入実績による費用対効果の事例があると、購買の後押しになります。

6. 正しく課題を把握し、適切な解決策を訴求する

製品・サービスの選定時に最も重視されるのは、自社の課題を解決できるかどうかです。製品・サービスの特徴を一方的に説明するだけではなく、顧客の課題やニーズを正確に理解し、解決策として提案することが欠かせません。具体的な課題解決の事例を示すことも有効です。

以上のポイントを押さえたうえで、法改正のタイミングや企業の規模に合わせたアプローチを行いましょう。検索エンジン対策、費用対効果、導入事例の充実を図ることで、経理担当者に対する効果的なマーケティング施策が実現できると考えられます。

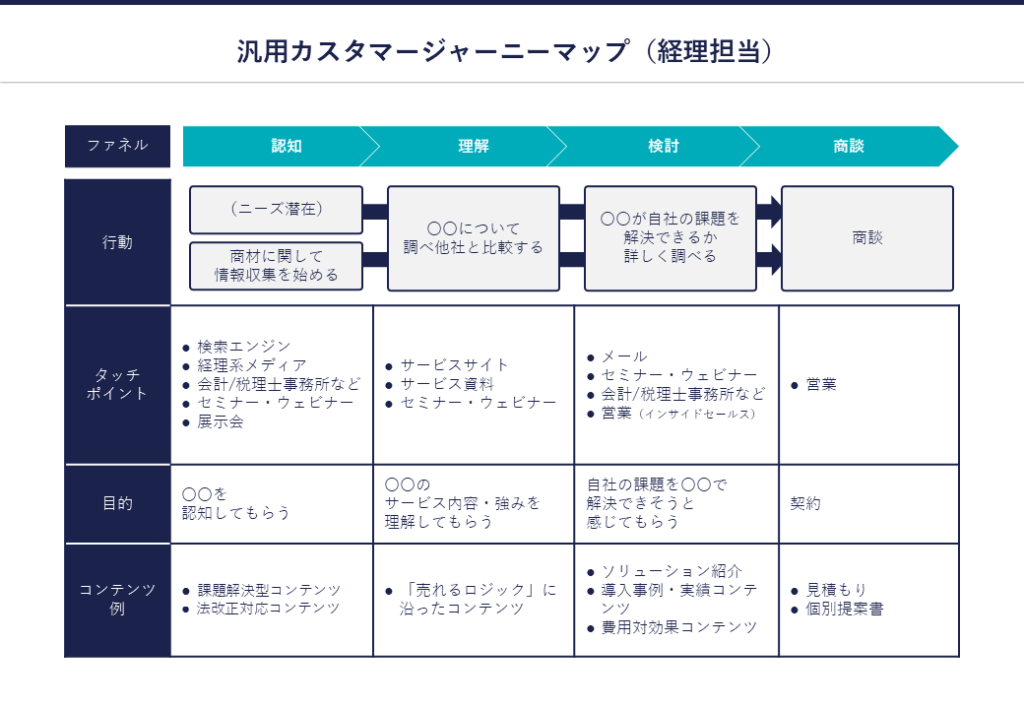

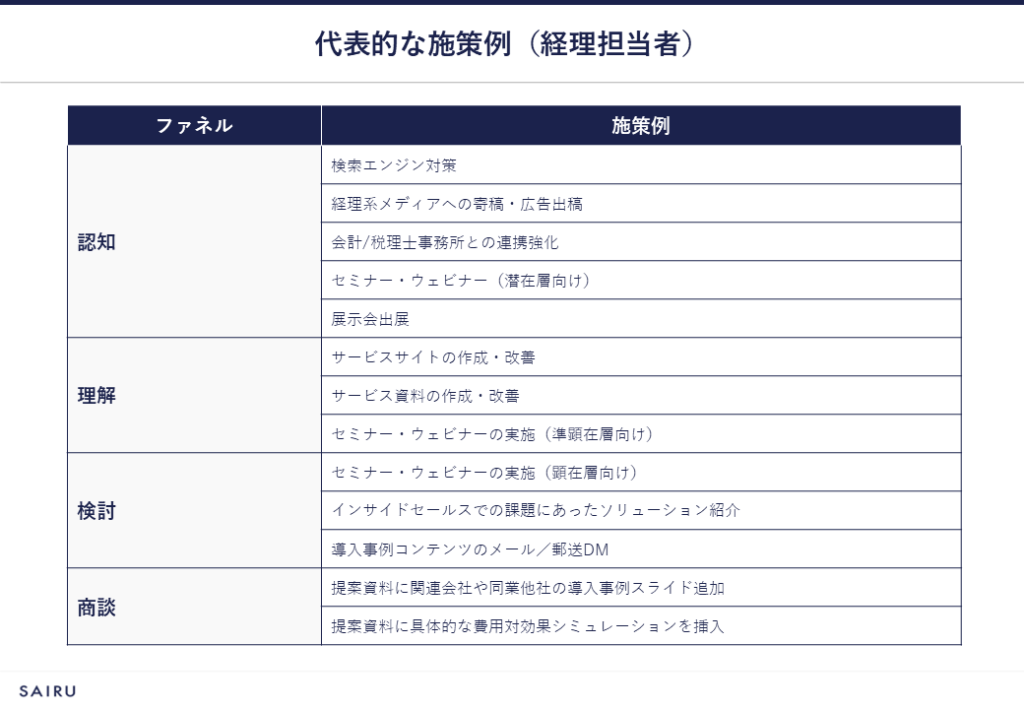

本調査から導くカスタマージャーニーマップ

以下は、本調査結果をもとにした経理担当向けカスタマージャーニーマップと代表的な施策例です。自社の商材やリソースにあわせてカスタマイズしてください。

カスタマージャーニーマップと代表的な施策例(PowerPoint形式)をダウンロードする※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとファイルがダウンロードされます。

※関連記事:売れるロジック

調査担当者の視点

今回の調査から、経理業務に携わる担当者が必ずしも経理部門に所属しているわけではなく、経営層や経営企画部、総務部などに在籍するケースも多いことがわかりました。また、経理業務に専念しているのではなく、他の業務と兼任している担当者も多いようです。

このことから、「経理担当者」と一括りにするのは適切ではなく、より精緻なターゲティングが重要であることがわかります。

さらに、従業員規模によって傾向が異なる設問も見られました。自社のターゲットとなる企業の規模によって、異なるアプローチが求められることを認識しておきましょう。

また、今回の調査対象ではありませんが、中小企業では経理業務を社内で完結させず、税理士事務所や会計事務所にアウトソースするケースも多く見受けられます。このような外部委託の実態を考慮すると、中小企業向けのマーケティング施策では、経理担当者に直接アプローチするだけでなく、アウトソーシング先の専門家層への働きかけも重要な視点となるでしょう。

本調査の知見が、企業の経理担当者に対する理解を深め、より効果的なマーケティング施策の立案に貢献することを期待しています。これを機に、従来の一律的なアプローチにとどまらず、職務領域や企業規模といった視点を組み込んだ施策の検討が進むことを願っています。