BtoBの購買活動における情報収集や導入意向には、職種別に一定のパターンがあるのではないか?――才流(サイル)では、この仮説をもとにさまざまな職種の実態調査を進めています。

本記事では、「労務担当者」に焦点をあてた調査結果をお届けします。労務に関わる製品・サービスのマーケティング施策を検討するための一助となれば幸いです。

調査サマリ

認知、興味・関心、比較・検討の3つの観点で整理しました。

認知

- 製品・サービスを認知するきっかけとなった媒体は、「検索エンジン(Googleなど)」が最も多く、次点で「労務系メディア」

- よく閲覧する労務系メディアは、「厚生労働省のWebサイト」が最も多く、次いで「オフィスのミカタ」「社労士のブログなど」が続く

- 各メディア間の利用率に大きな差はなく、複数のメディアを併用する傾向がうかがえる

興味・関心

- 製品・サービスに興味を持つきっかけは、「法改正があると知ったとき(電子申請義務化・働き方改革関連法など)」が最も多く、次いで「トップダウンで指示があったとき(働き方改革・DX推進・ガバナンス強化など)」

- いずれも突出しており、強いきっかけになっている

比較・検討

- 一次選定の土俵に上がるためには、「検索エンジン対策」「外部の支援会社(社労士事務所など)からの紹介」「第一想起」の3つが重要

- 検討プロセスの後半においては、「自社の課題を解決できるか」が最大の関心事であり、「関係会社・グループ会社の導入事例や実績」があると導入意欲が高まる

調査概要

| 調査目的 | 労務担当者の購買活動における情報収集や導入の実態を明らかにし、マーケティ ング活動を最適化するヒントを得る |

| 調査対象 | 所属企業で従業員の労務管理や社会保険の手続き業務に携わっている22歳~ 55歳以下の方 |

| 調査対象の従業員規模 | 99人以下:186名(31%) 100~999人以下:275名(45.83%) 1,000人以上:139名(23.17%) |

| 有効回答数 | 600件 |

| 調査期間 | 2024年11月13日~2024年11月21日 |

| 調査方法 | Webアンケート調査 ※データは小数点第3位で四捨五入しているため、合計が100%にならない 場合があります。 |

| 調査企画・実施 | 株式会社才流 |

調査結果

労務に関わる製品・サービスの購買活動において、労務担当者は何を重視し、どのように情報収集と検討を進めているのでしょうか。今回の調査では、認知経路や検討プロセス、導入決定までの期間などが明らかになりました。

ここでは、調査で得られた主要データをもとに、労務担当者の購買活動をステップごとに整理し、その行動や意思決定のポイントを解説します。

※本調査では、単一選択(SA)と複数選択(MA)の質問形式を採用しています。

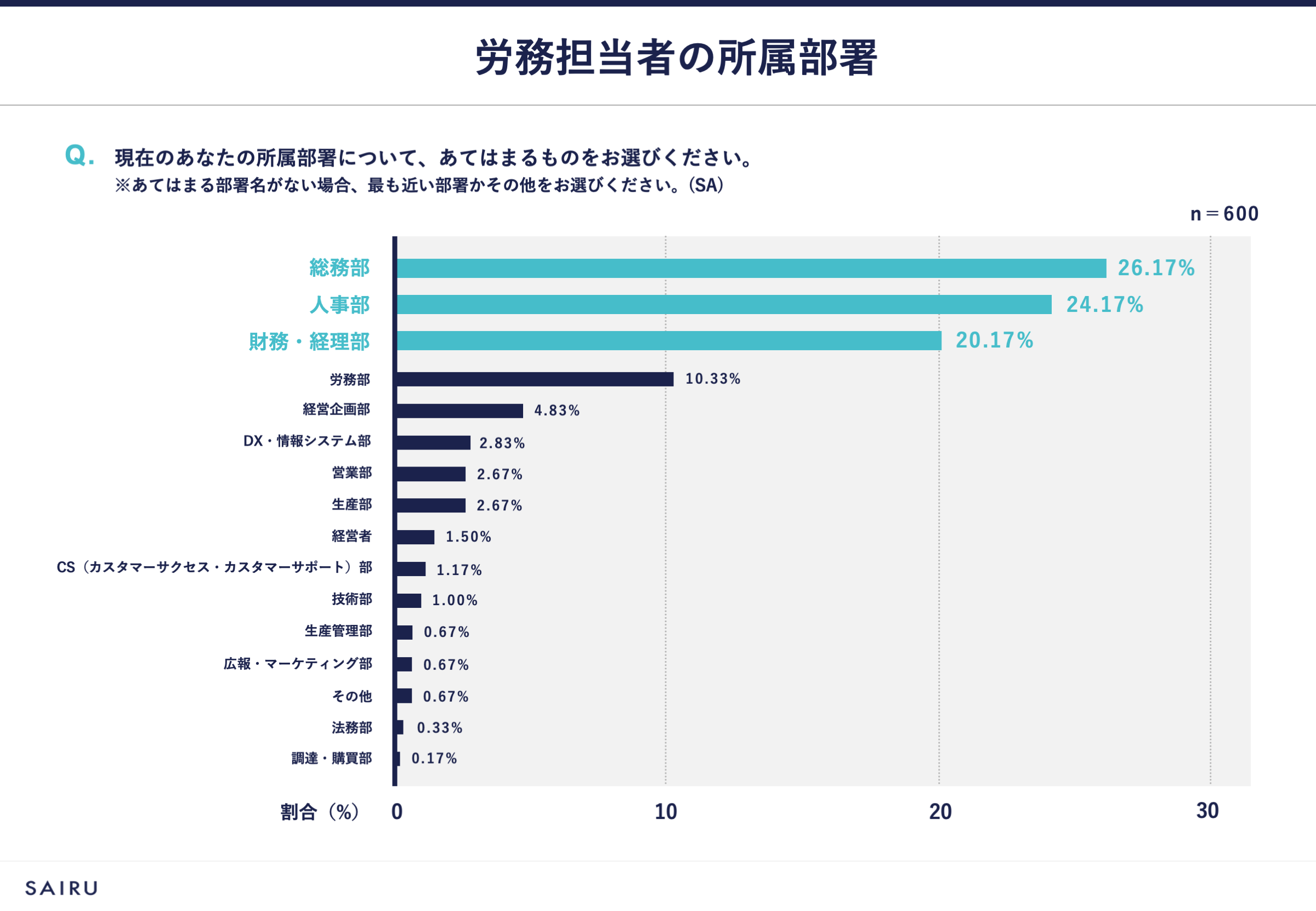

1.労務担当者の所属部署

労務担当者の所属部署は、総務部が最も多く、次点で人事部という結果となりました。労務部所属の割合は10.33%にとどまり、労務部自体が会社に存在しないケースがあると考えられます。

労務部が存在しない企業では、人事部や総務部、経理部などに所属する担当者が労務関連業務を兼務している実態がうかがえました。

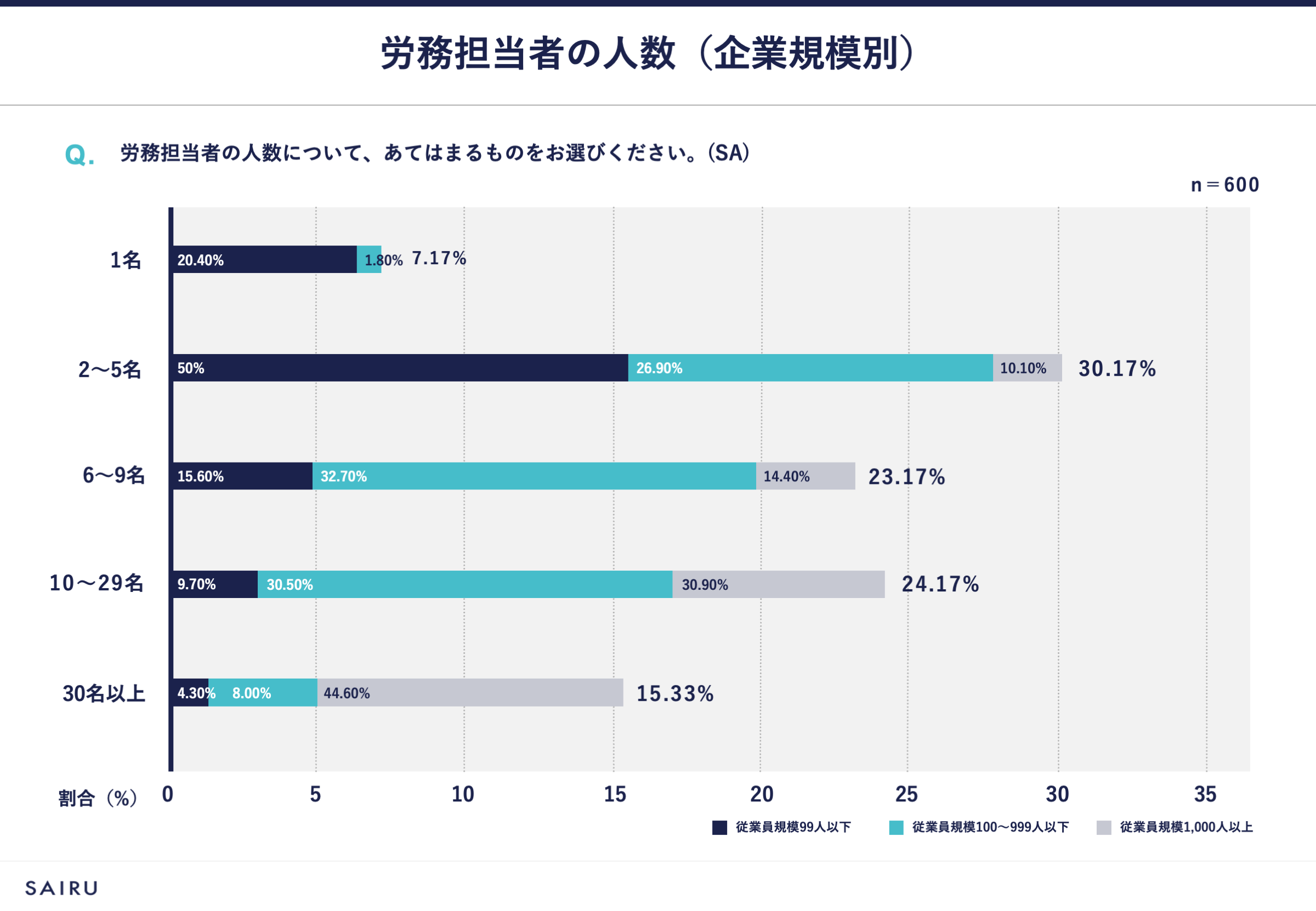

2.労務担当者の人数(企業規模別)

従業員規模が99人以下の企業では、労務担当者の人数は2~5名が最多、次いで1名という結果でした。従業員規模が100~999人以下の企業においては、最多が6~9名、次点が10~29名となっています。さらに、1,000人以上の規模になると30名以上が最も多く、次いで10~29名と続きました。

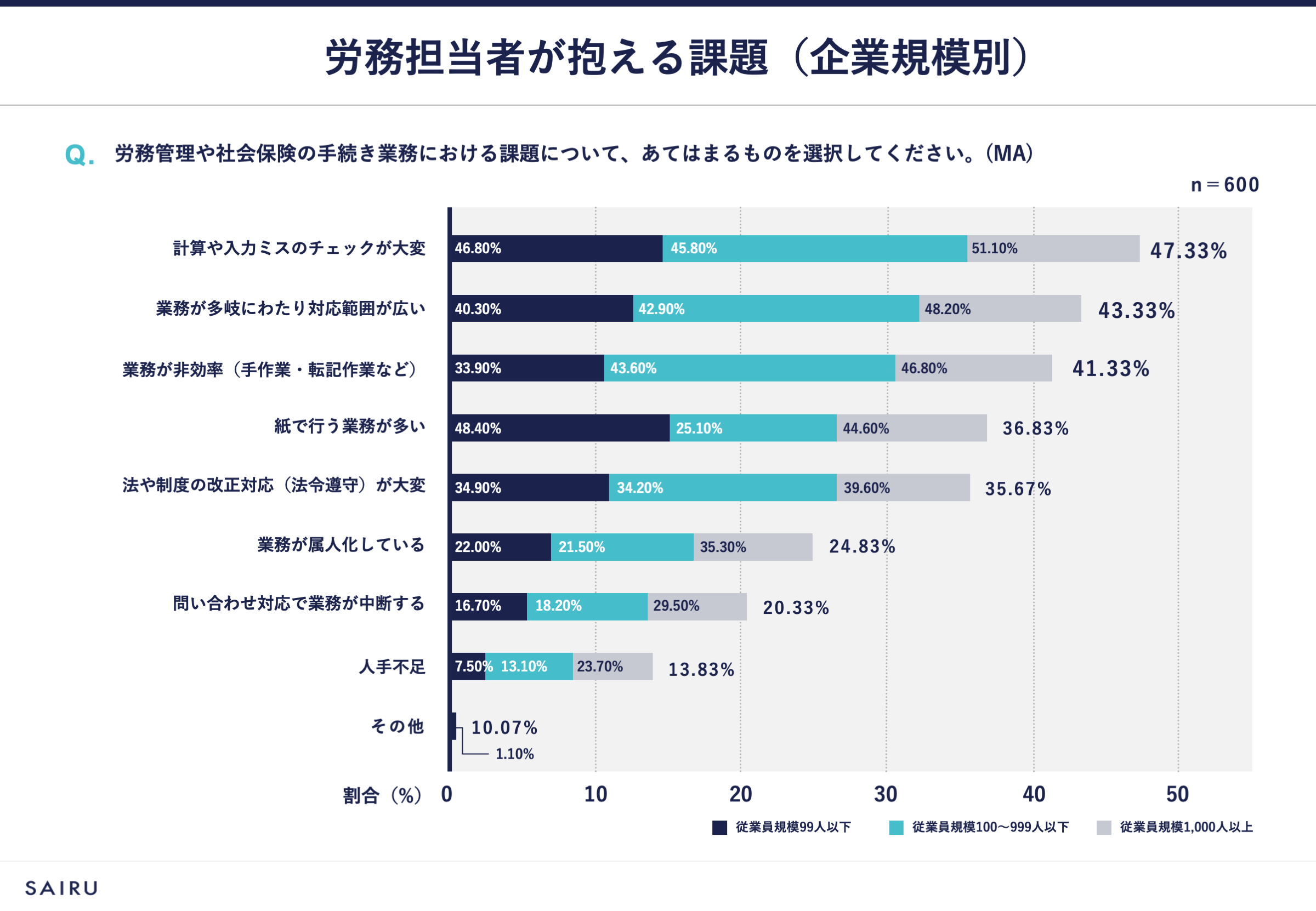

3.労務担当者が抱える課題(企業規模別)

回答者全体で見ると「計算や入力ミスのチェックが大変」が最も多く、次いで「業務が多岐にわたり対応範囲が広い」という結果となりました。とくに「計算や入力ミスのチェックが大変」は、企業規模を問わず幅広く挙げられています。

一方、従業員規模が99人以下の企業では、「紙で行う業務が多い」が最も多い課題として挙げられています。これは、システム導入などによるペーパーレス化が十分に進んでいないことを示唆していると考えられます。

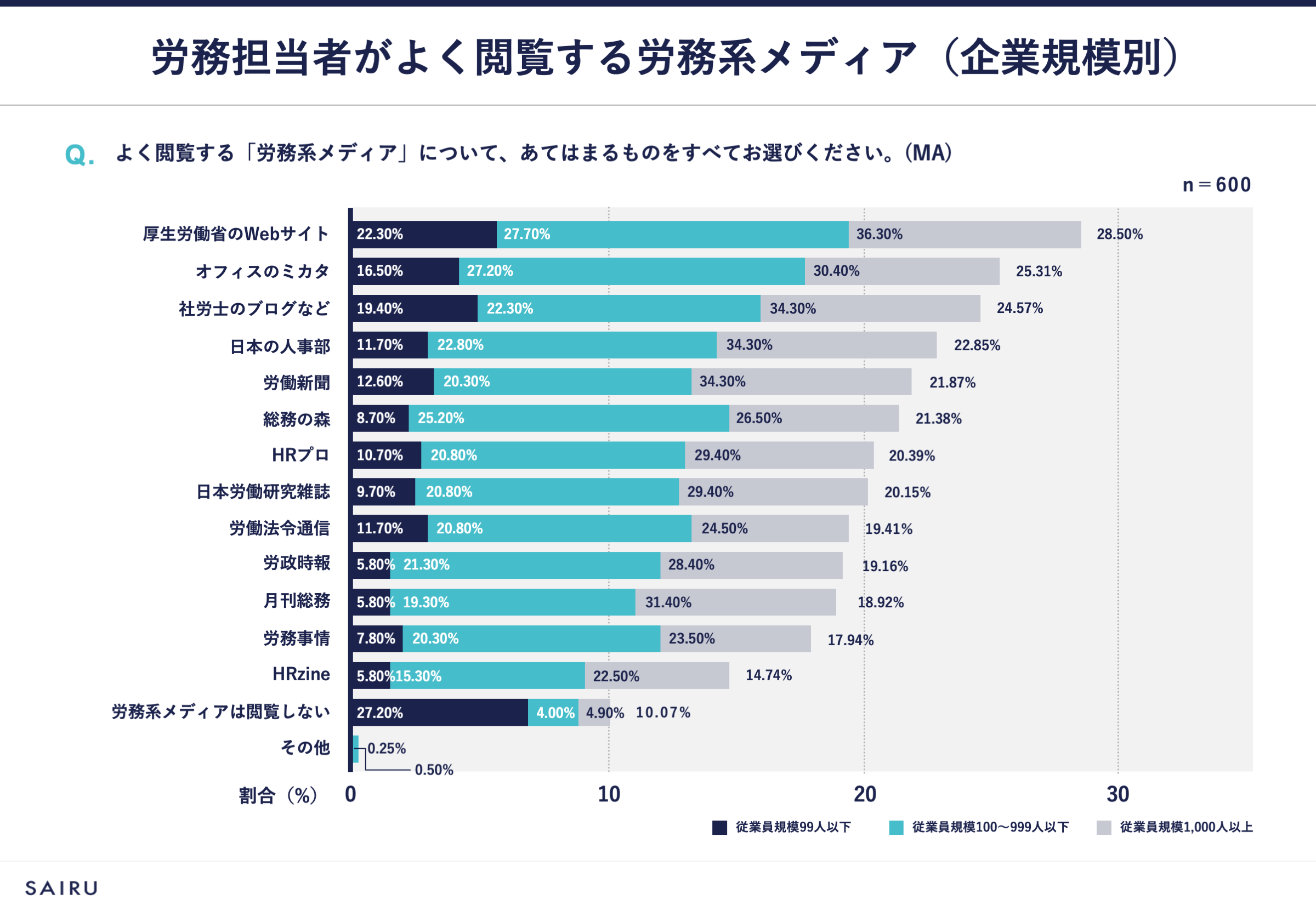

4.労務担当者がよく閲覧する労務系メディア(企業規模別)

よく閲覧する労務系メディアとしては、「厚生労働省のWebサイト」が最も多い結果となりました。ただし、他のメディアとの大きな差はなく、複数のメディアを利用している傾向が見られます。

企業規模別に見ると、従業員規模99人以下の企業では「労務系メディアは閲覧しない」が最も多く、次に「厚生労働省のWebサイト」が続きました。従業員規模100~999人以下の企業では「厚生労働省のWebサイト」が最多で、次に「オフィスのミカタ」が挙げられています。

さらに1,000人以上の企業においても、トップは「厚生労働省のWebサイト」で、次いで「社労士のブログなど」「日本の人事部」「労働新聞」が同率で並ぶ結果となりました。

全体として、従業員規模99人以下の企業では労務系メディア自体を閲覧しない傾向が高い一方、従業員規模が100人以上になると、厚生労働省のWebサイトをはじめとしたさまざまなメディアで情報収集が行われていると考えられます。

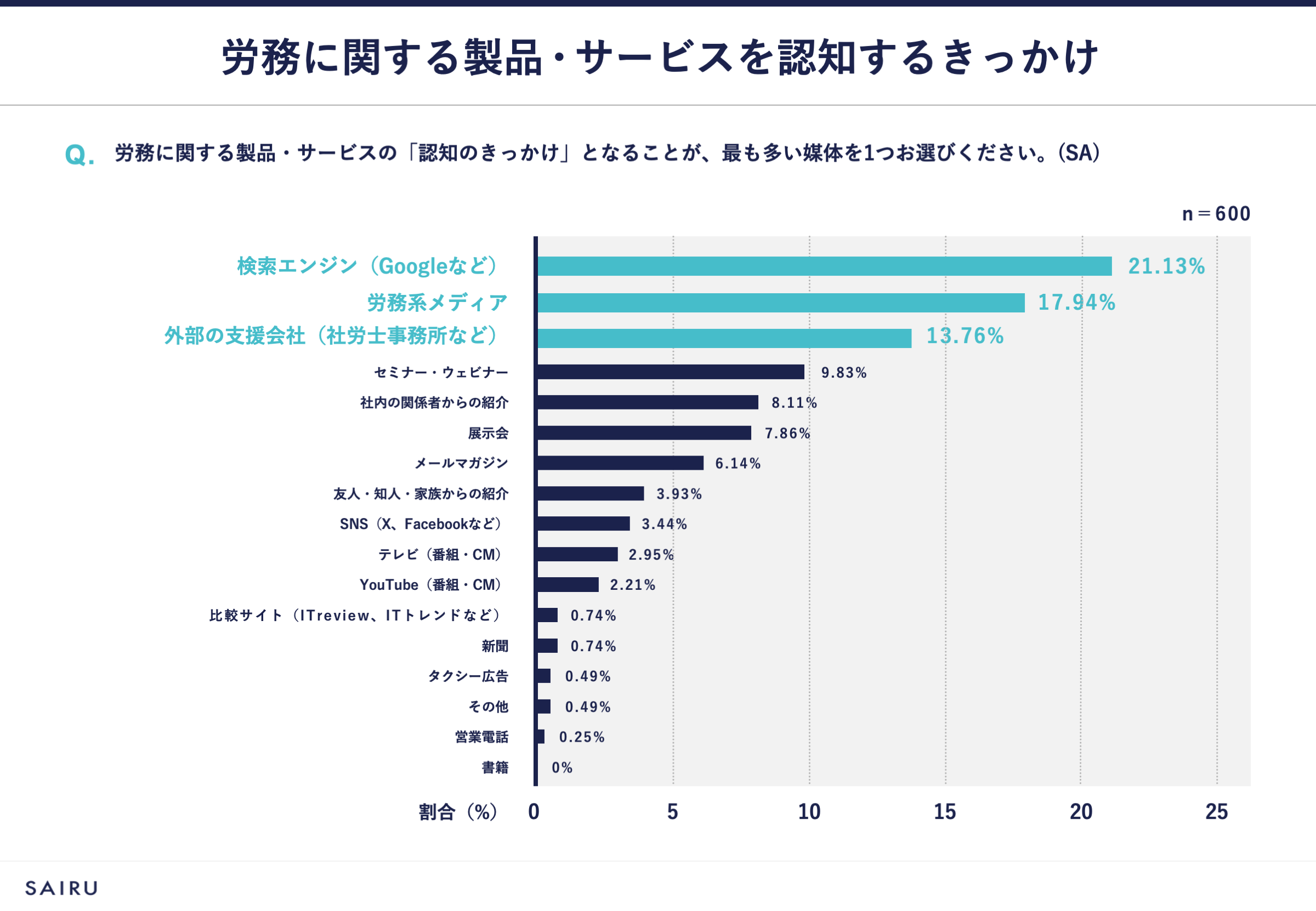

5.労務に関する製品・サービスを認知するきっかけ

製品・サービスを認知するきっかけとなった媒体は、「検索エンジン(Googleなど)」が最も多く、その次に「労務系メディア」や「外部の支援会社(社労士事務所など)」が続く結果となりました。

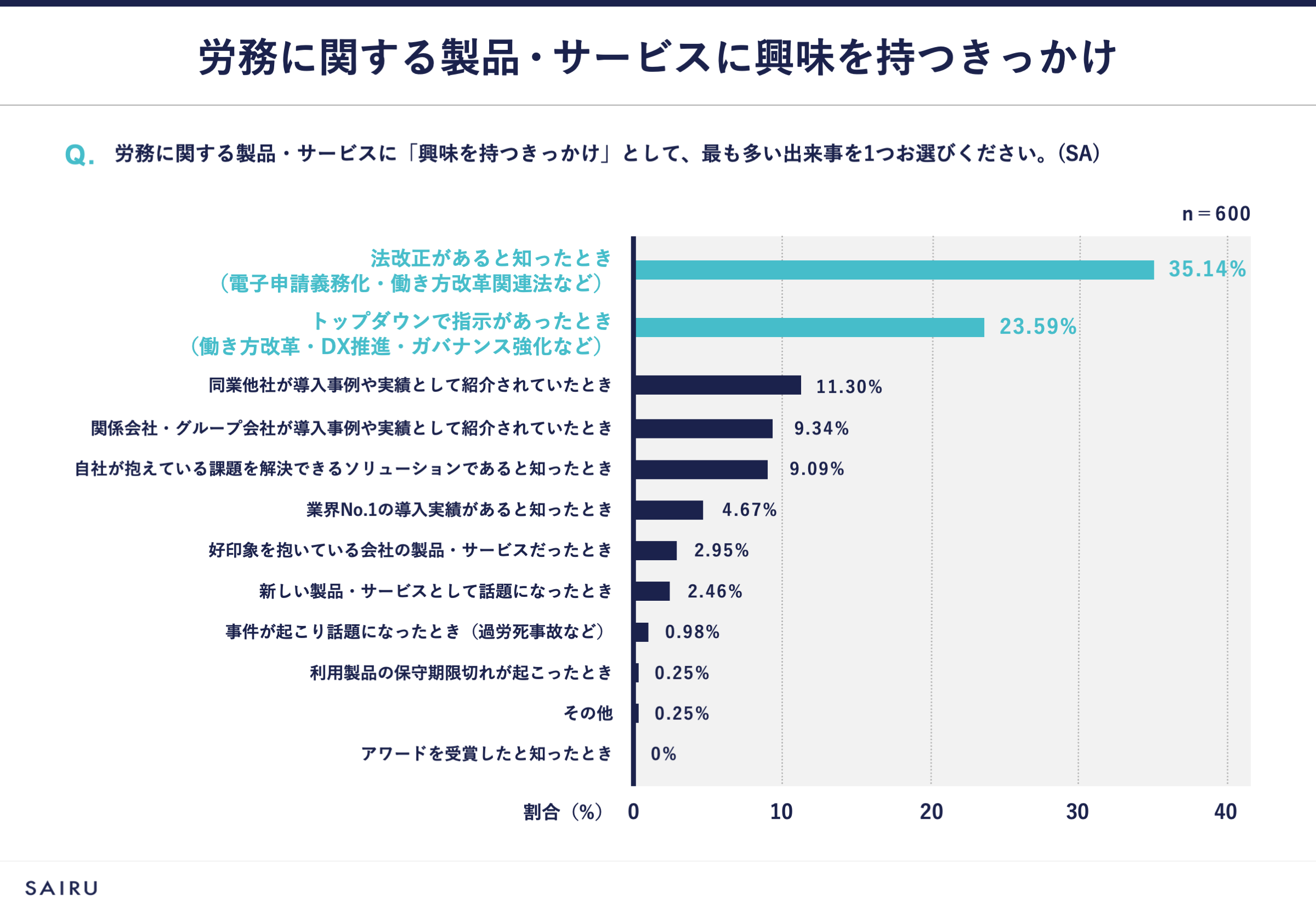

6.労務に関する製品・サービスに興味を持つきっかけ

製品・サービスに興味を持つきっかけは、「法改正があると知ったとき(電子申請義務化・働き方改革関連法など)」が最も多く、次いで「トップダウンで指示があったとき(働き方改革・DX推進・ガバナンス強化など)」が挙げられました。

この2つはその他と比べて突出しており、興味を高めるうえで強いきっかけとなっていることがわかります。

法改正のタイミングでは、自社の製品・サービスを最初に知ってもらう、あるいは思い出してもらうことが重要です。また、トップダウンの指示は中期経営計画でも把握できるため、企業をターゲティングするうえでも有効な手段といえるでしょう。

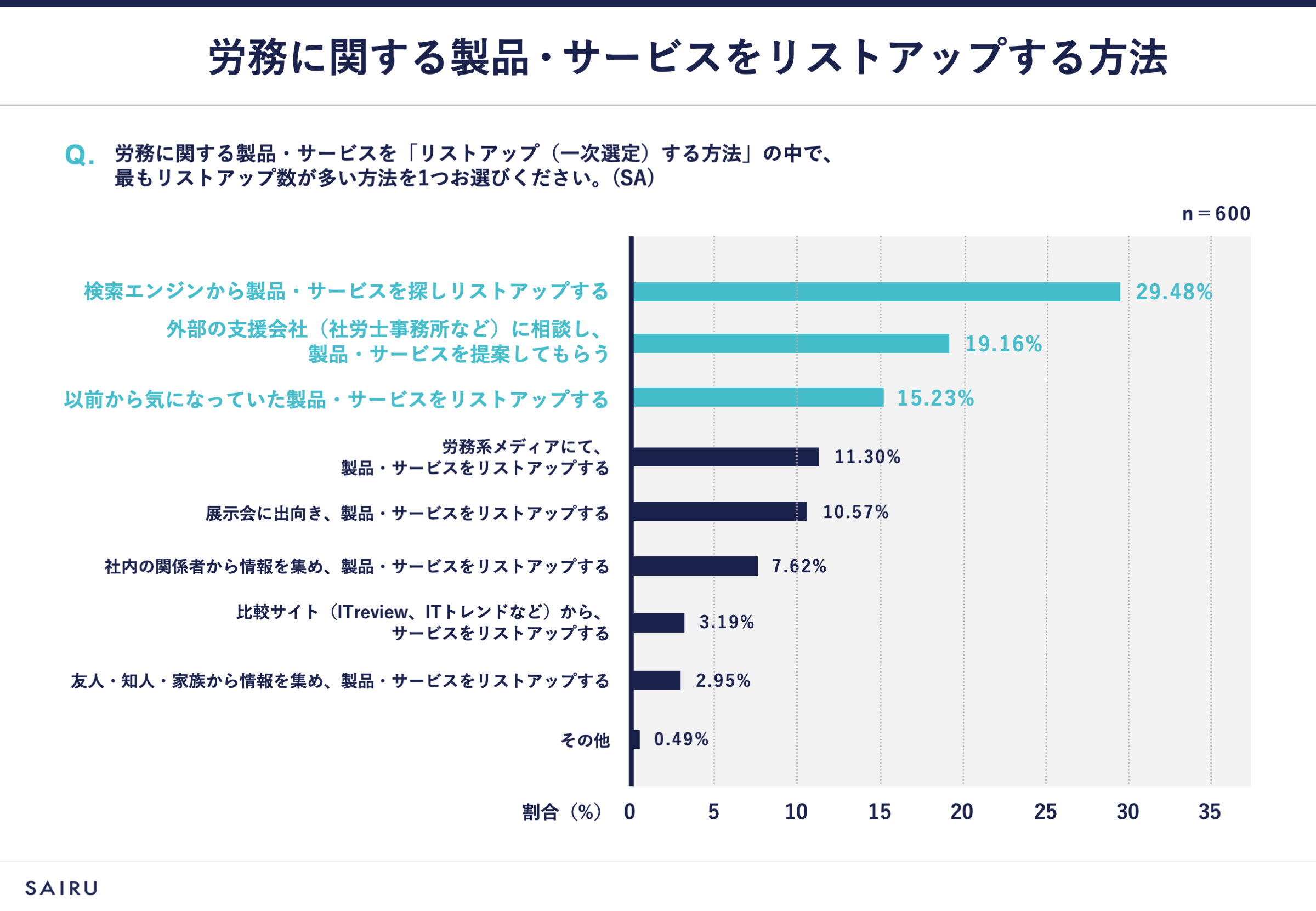

7.労務に関する製品・サービスをリストアップする方法

製品・サービスをリストアップ(一次選定)する方法は、「検索エンジンから製品・サービスを探しリストアップする」が最も多く、次いで「外部の支援会社(社労士事務所など)に相談して提案してもらう」や「以前から気になっていた製品・サービスをリストアップする」が続きました。

一次選定の土俵に上がるためには、検索エンジンの対策が十分に行われていること、外部の支援会社から紹介されること、そして第一想起される存在になることの3つが鍵になります。

とりわけ、検索エンジンを使ったリストアップが突出していることから、とくに対象となるカテゴリやキーワードを中心に、検索エンジン対策を徹底することが重要だといえます。

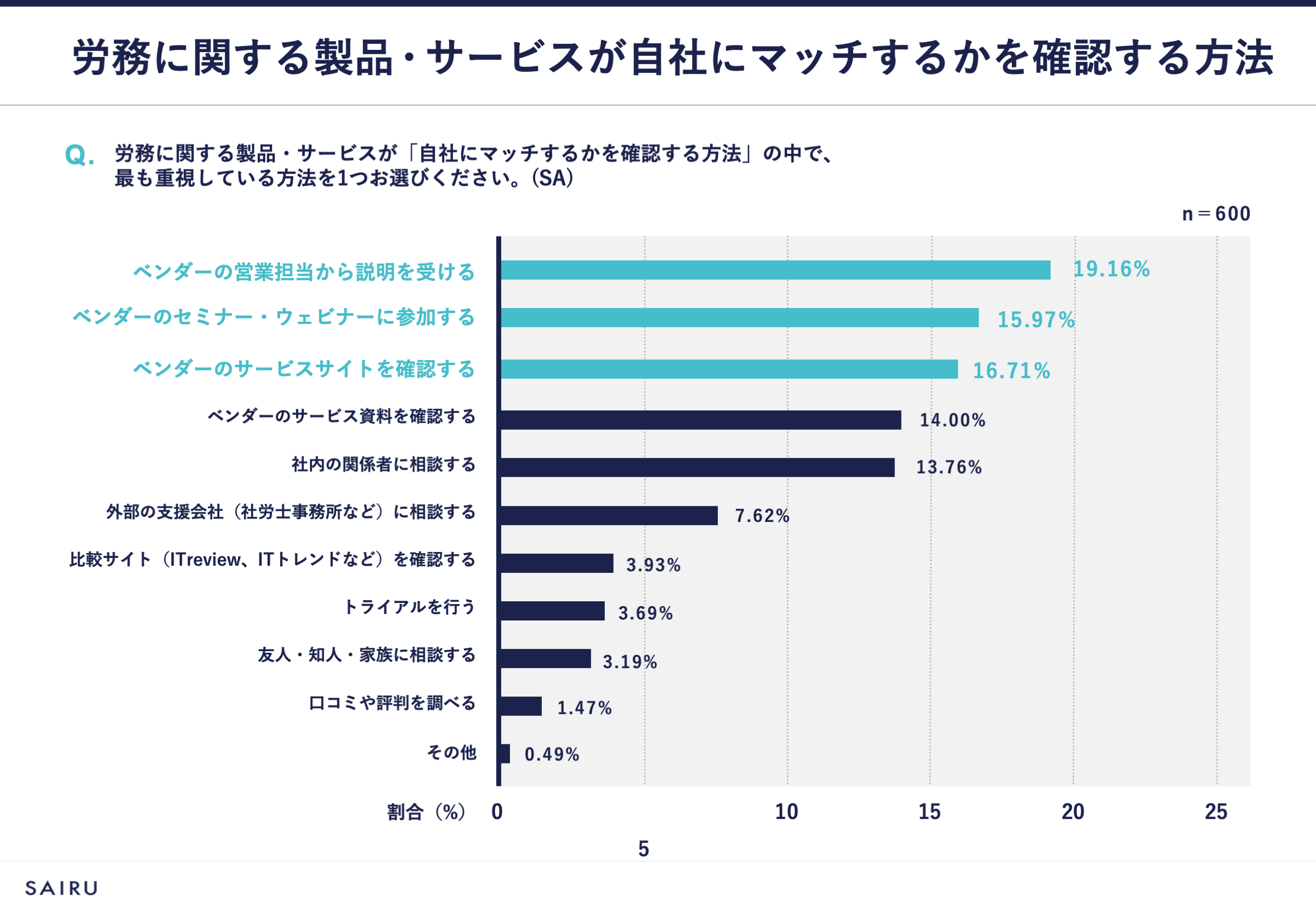

8.労務に関する製品・サービスが自社にマッチするかを確認する方法

製品・サービスが自社にマッチするかを確認する方法は、「ベンダーの営業担当から説明を受ける」が最も多く、次いで「ベンダーのセミナー・ウェビナーに参加する」「ベンダーのサービスサイトを確認する」という順になりました。

いずれもベンダーが提供するチャネルであり、他の外部ソースや第三者評価よりも、ベンダー発信の情報を頼りにしている実態がうかがえます。結果として、検討段階ではベンダー主導の情報源が中心となり、企業はこれらの情報をもとに自社の状況と照らし合わせながら導入を検討していると考えられます。

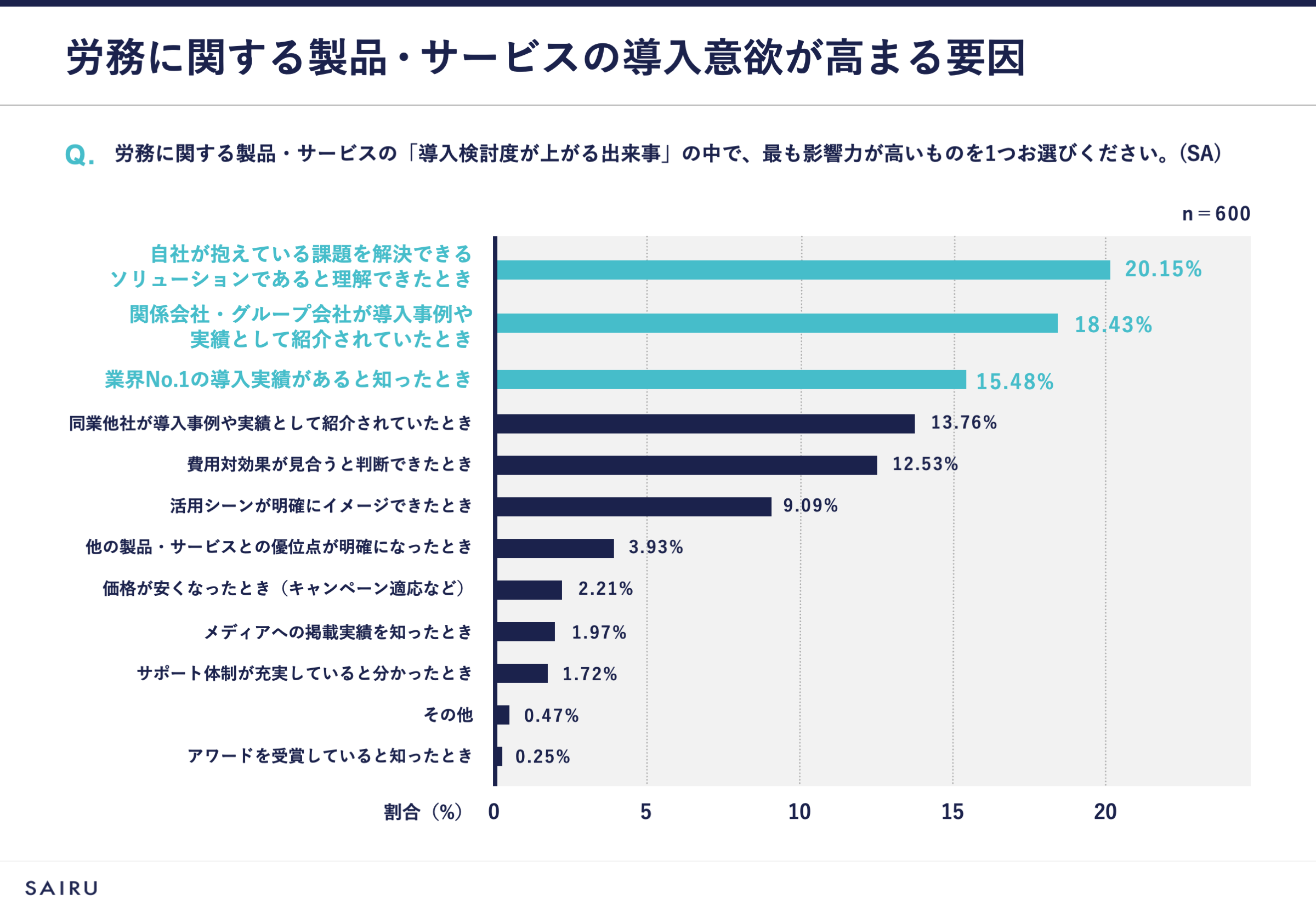

9.労務に関する製品・サービスの導入意欲が高まる要因

導入意欲が高まる要因としては、「自社が抱えている課題を解決できるソリューションであると理解できたとき」が最も多く、次いで「関係会社・グループ会社の導入事例や実績を知ったとき」「業界No.1の導入実績があると知ったとき」が続きました。

最終的には、課題解決が最も重要とされる一方、具体的な実績を知ることで不安を軽減し、導入を前向きに検討しやすくなります。「導入に失敗したくない」「運用リスクを回避したい」といった心理から、関係会社や同業他社の事例を重視する傾向がうかがえます。

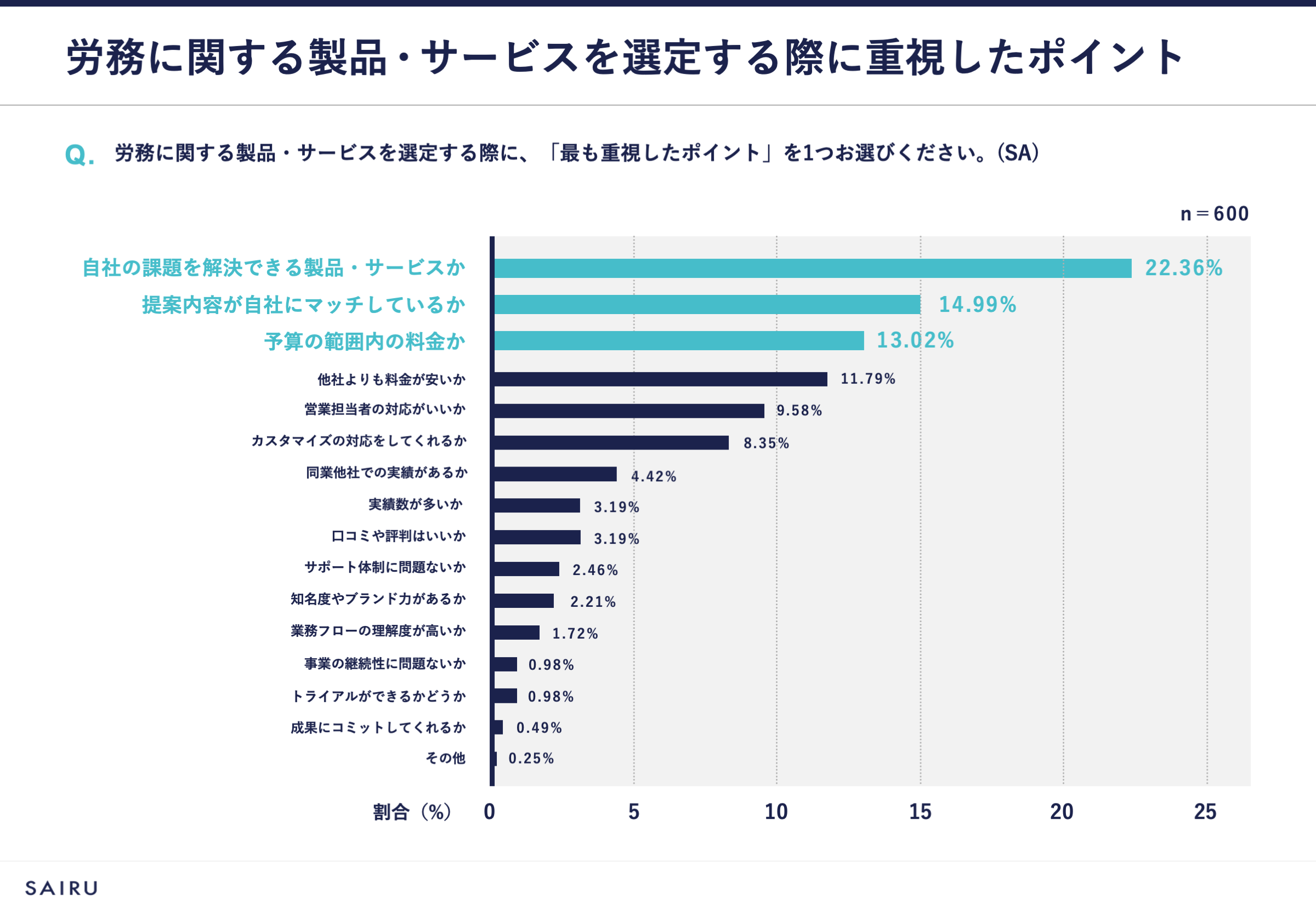

10.労務に関する製品・サービスを選定する際に重視したポイント

選定する際に重視されるポイントは、「自社の課題を解決できる製品・サービスかどうか」が最も多い結果となりました。

前項目と同様、最終的には自社の課題を解決できるかどうかが最優先される傾向が見られます。

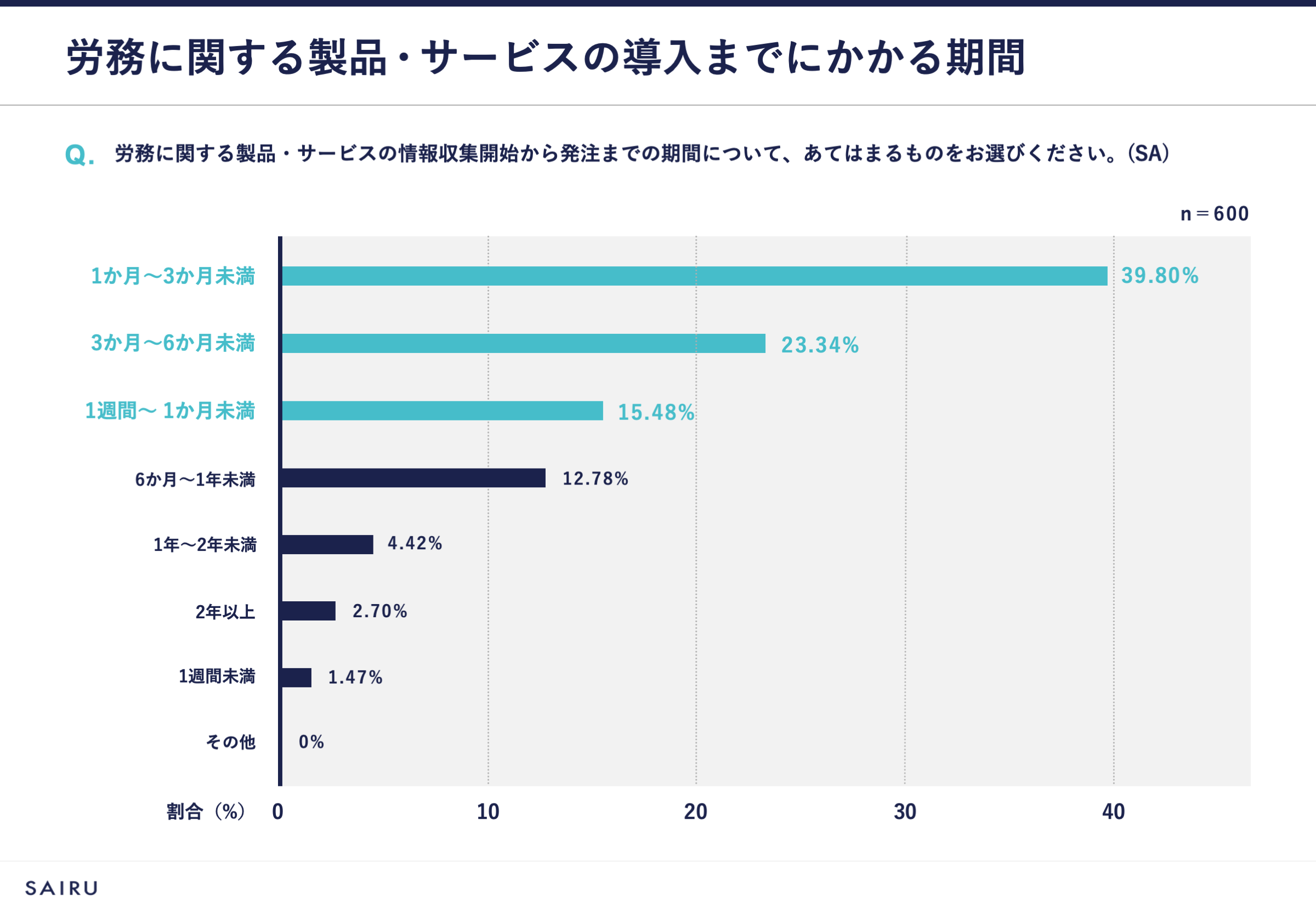

11.労務に関する製品・サービスの導入までにかかる期間

発注までにかかる期間については、「1か月~3か月未満」が最多となり、次いで「3か月~6か月未満」という結果でした。

各回答を集計すると、1年以内に発注に至るケースは全体の92.8%に上ることがわかりました。

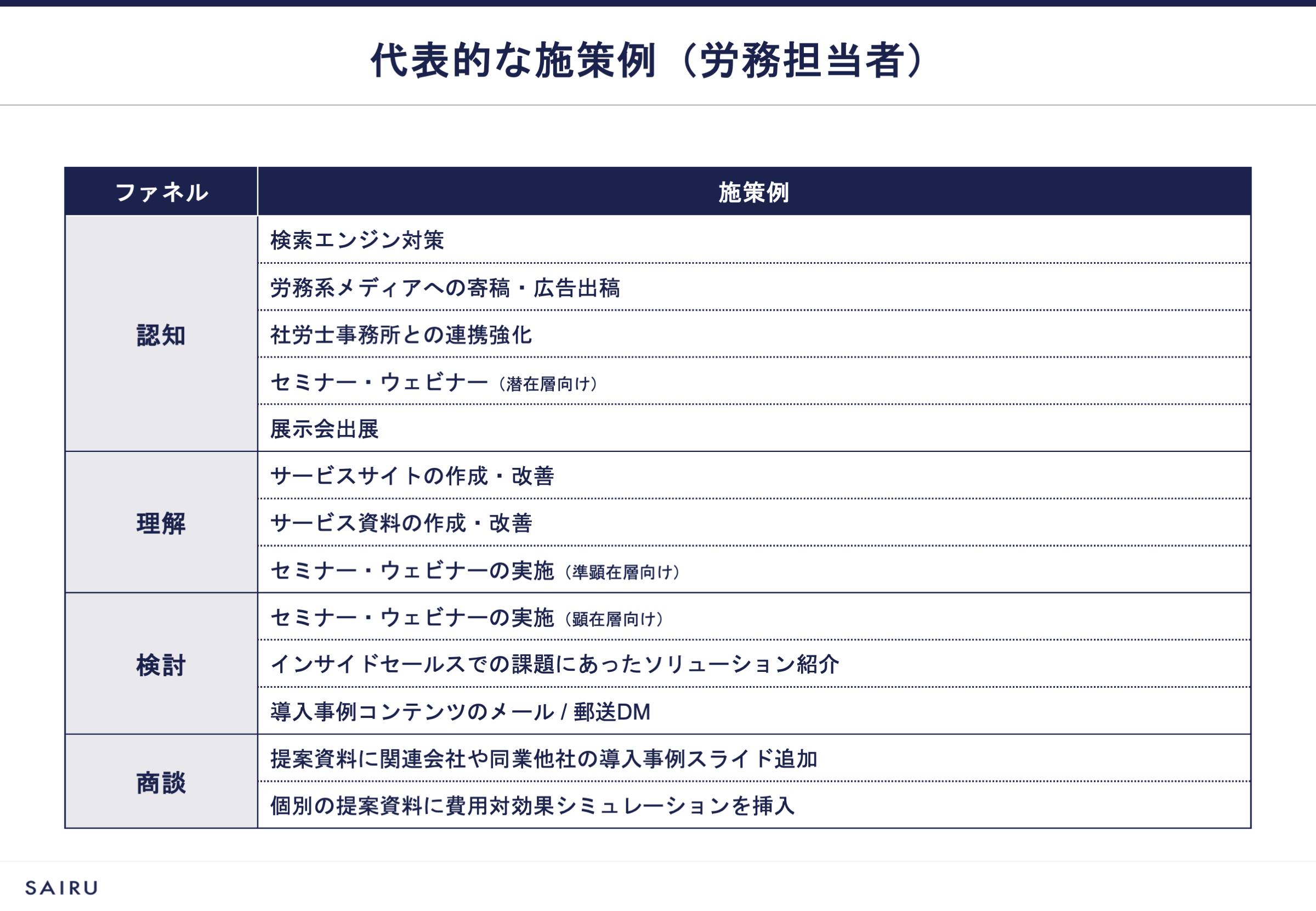

本調査を踏まえた提言――労務担当者へのアプローチを最適化するには

本調査から得られた知見をもとに、労務に関する製品・サービスのマーケティング施策を効果的に展開するためのポイントをまとめました。

1.所属部署名だけでターゲットを判断しない

労務担当者は、労務部に所属しているとは限りません。人事部・総務部・経理部など、バックオフィス関連のさまざまな部署に在籍しているケースが多く見られます。

部署名だけを頼りにするのではなく、担当業務や役割をしっかり把握することで、アプローチの妥当性が強まります。

2.企業規模ごとに最適な解決策を提示する

企業規模ごとに異なる課題に合わせた解決策を提示することで、より効果的なアプローチが可能になります。

今回の調査では、小規模企業では「紙で行う業務が多い」という回答が多く、中規模以上では「計算や入力ミスのチェックが大変」という傾向が強いことが確認されました。それぞれの企業規模の特徴を踏まえて最適な解決策を訴求することで、相手のニーズにより合致した提案が期待できます。

3.法改正には素早く対応する

法改正のタイミングで自社の製品・サービスを早期に認知してもらうためには、関連情報やサポート資料を迅速に提供することが重要です。

本調査では「法改正(電子申請義務化・働き方改革関連法など)」が労務関連サービスへの興味を持つ大きなきっかけとして挙げられました。新たな法改正が発表されたら、ただちに情報発信を行い、顧客のニーズが高まるタイミングを逃さないようにしましょう。

4.検索エンジン対策を徹底する

製品・サービスをリストアップ(一次選定)する際、検索エンジンから情報を探す担当者が最も多いことがわかりました。

SEO施策やリスティング広告によって検索上の露出を高めることがリストアップの第一歩となります。検索結果に比較サイトが上位表示されやすいジャンルであれば、その比較サイトへの掲載も検討しましょう。

※関連記事:

BtoBのSEOの基本!記事コンテンツによるSEOを成功させる方法

BtoB企業のSEOでよくある3つの誤解【体制の事例つき】

【BtoB企業向け】リスティング広告の64のチェックリスト

BtoBマーケティングにおける比較サイトの活用方法

5.導入事例を制作・拡充する

企業が「自社の課題を解決できるか」を判断する際、導入事例は最も有力な材料の一つです。とくに同業他社やグループ会社など、環境が似た企業の事例は、導入後の成果を具体的にイメージしやすく、リスクや不安を軽減します。

もし近しい事例が見つからない場合でも、導入実績や大手企業での利用、受賞歴などを示すことで、製品・サービスへの信頼を高められます。

導入事例はサービスサイト・営業資料・セミナーなど多方面で活用し、成功のポイントや成果を具体的に示すことが大切です。顧客が導入後のイメージを持ちやすくなり、導入意欲が高まります。

※関連記事:

導入事例の作り方12のパターン【BtoB企業の事例で解説】

BtoB導入事例の作り方【事例インタビューのテンプレート付き】

6.顧客の課題を正しく把握し、適切な解決策を訴求する

選定時に最も重視されるのは、自社の課題を解決できるかどうかです。

製品・サービスの特徴を一方的に説明するだけではなく、顧客の課題やニーズを正確に理解し、具体的な解決策として提案することが欠かせません。導入事例とあわせて、どのように課題が解決されたかを示すことで、より説得力を高めることができます。

以上のポイントを押さえたうえで、法改正のタイミングや企業の規模・業種に合わせたアプローチを行いましょう。検索エンジン対策と導入事例の充実を図ることで、労務担当者に対する効果的なマーケティング施策が実現できると考えられます。

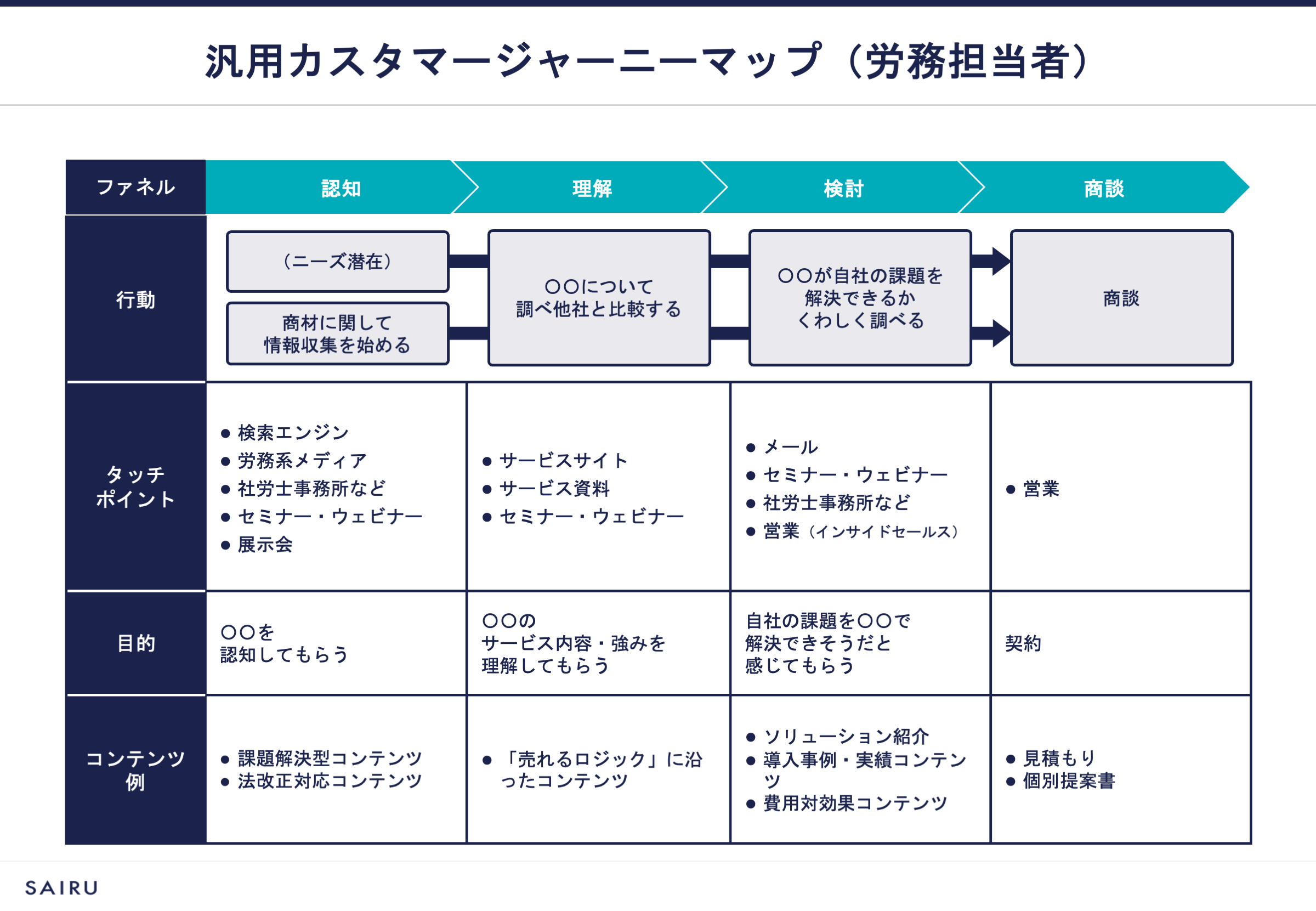

本調査から導くカスタマージャーニーマップ

以下は、本調査結果をもとにした労務担当向けカスタマージャーニーマップです。自社の商材やリソースにあわせてカスタマイズしてください。

カスタマージャーニーマップ(PowerPoint形式)をダウンロードする※個人情報の入力は必要ありません。 クリックするとファイルがダウンロードされます。

※関連記事:売れるロジック

調査担当者の視点

本調査からは、専任の労務部を置かず、人事部や総務部などのバックオフィス部門が労務業務を兼務している企業が多いことがわかりました。こうした背景から、人事・総務・労務といった職務領域をひとまとめに扱う傾向が強く、労務に特化した分析がこれまで十分に行われてこなかった可能性があると考えられます。

人事・総務・労務はそれぞれ異なるミッションや役割を担っており、直面する課題や情報収集の方法、意思決定のポイントも大きく異なります。さらに本調査からは、企業規模によっても抱える課題や情報収集手法が変化する傾向が見受けられました。

具体的には、企業規模の小さい企業では業務の幅が広いことから、既存業務をこなすだけで手いっぱいになりがちです。一方、企業規模の大きい企業では、組織が縦割りになりやすく、部門間の連携やシナジーを生み出しにくいといった課題が想定されます。

こうした違いを把握することは、労務という専門領域でマーケティング施策を検討するうえで重要な視点といえるでしょう。

今回の調査で得られた知見が、顧客理解をさらに深め、マーケティング活動をより効果的に展開していくための一助となれば幸いです。これを機に、従来の一律なアプローチだけでなく、職務領域や従業員規模といった切り口を踏まえた施策の検討が進むことを期待しています。