ABM(アカウント・ベースド・マーケティング)を実践する企業を取材する本連載。

今回は、NTTコミュニケーションズ株式会社を取材しました。

同社のABMの特徴は、徹底したデータ活用とABMに関わる部署や機能の広範さにあります。

営業とマーケティングの連携にとどまらず、人材育成や情報システム、開発なども含めた組織横断的な取り組みを展開。この、組織が一体となってアカウントをベースとした活動に注力するアプローチを、同社でエンターブライズ企業向けのABMを推進する戸松正剛さんは、「ABX」と表現します。

戸松さんに、ABMの取り組みやその背景にある考え方、ABMにおいてマーケティングの領域を拡大する重要性をお話しいただきました。

聞き手は、才流のコンサルタント・政次 貴弘です。

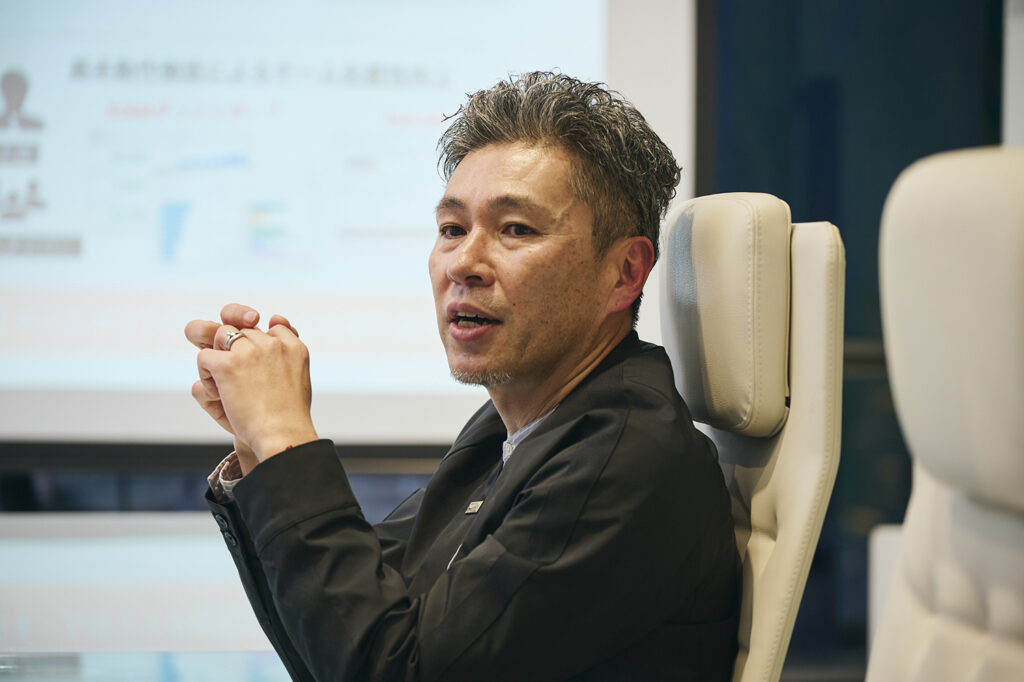

ビジネスソリューション本部 事業推進部 マーケティング部門長

NTTグループ各社にて、主にマーケティング/新規事業開発に従事。2021年にOPEN HUB for Smart Worldを設立、代表に就任。マーケティング部門長を兼任し、ABM、デジタルマーケティング、インサイドセールス、カスタマーサクセス、セールスイネーブルメント、会員コミュニティ等、B2Bマーケティング全般を統括。

ABMはAB「X」である

政次 才流では、ABMを次のように定義しています。

- 才流が考えるABMの定義

- ・ターゲットアカウント(企業)を個社の単位まで定め、アカウントからのLTV最大化を目指すときに最適な戦略

・既存顧客/新規顧客を問わず、営業とマーケティングを中心とした各部門連携のもとで、ターゲットアカウントごとにカスタマイズされた、マーケティングおよび営業活動を行うこと

まずは、NTTコミュニケーションズにおけるABMの考え方をお聞かせください。

戸松 まず、才流の定義に違和感はありません。さらに私は、ABMについて発信するとき、あえてAB「X」と呼ぶようにしています。このXには、マーケティング、セールス、サービスといった要素を広く含める意図があるんです。

ABMの「M」がマーケティングを指していることが、ABMの誤解を招いていると感じますね。ABMとは、マーケティングだけでなく、セールスやサービス、さらには商品開発やアフターフォロー、カスタマーサクセスも含めて、ターゲティングしたアカウントをベースに活動すること。

目的はアカウントのCX(顧客体験)やLTV(顧客生涯価値)を最大化することです。そのため、どの部門が対応するかは限定せず、AB「X」として、組織全体をアカウントベースに集中させていくことが本質ですし、ABMの勘所であると考えています。

政次 おっしゃるとおりです。過去の取材でも『ABMの“マーケティング”という言葉が、“ABMはマーケティングのみの施策”であるという誤解につながっているのではないか?』というお話がありました。

現在、NTTコミュニケーションズでは、どのような組織体制でABMを実践しているのでしょうか。

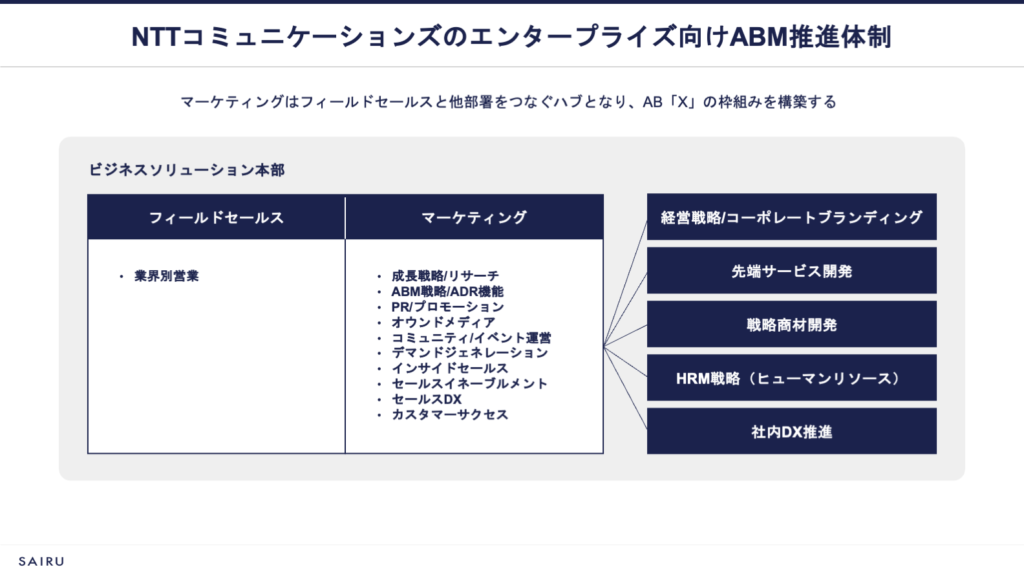

戸松 私が所属するビジネスソリューション本部には、大別するとフィールドセールスとマーケティングの部署があり、エンタープライズ企業を担当しています。そして、経営戦略やコーポレートブランディング、各種のサービス開発、人材戦略をそれぞれ担う部署、社内のDXを推進する部署が関わっていきます。

フィールドセールスがお客さまとの最前線に立ち、マーケティングは1.5列目としてサービス開発やコーポレートとのハブになる。全部署がアカウントに向けて動けるようにコーディネートする立ち位置です。

政次 ABMの体制に人材戦略の部署も含まれていることが特徴的ですね。

戸松 人材戦略は、ABMのスコープに入っていますね。なぜなら、フィールドセールスの営業パーソンは、存在そのものがBtoBにおいて重要なメディアだからです。

営業担当者として初めてお客さまにお会いしたときに、会社の印象が決まってしまうこともある。ですから、営業の人材育成やトレーニングにも取り組まなければ、本当のABMにはならないと考えています。

政次 ABMに関わる人材の育成は、重要な観点です。やはり、エンタープライズ企業へのアプローチが求められるABMの営業活動では、単にセールススクリプトを覚えたり、画一的な提案をしたりするだけでは不十分です。

高いセールススキルのほか、エンタープライズ企業のビジネス、組織や人の関係性への理解、信頼関係を育む人間力も求められますよね。

戸松 さらに私たちは、情シス(情報システム部)もABMのスコープに含めています。

当社では、社内DXを推進するデジタル改革推進部が情シスに当たる部署ですが、この部署はセールス、マーケティングの情報基盤を構築し、安定して運用する役割を持つだけではありません。自社の商材・サービスを実際に社内で活用し、その実践的な知見や事例をお客さまに提供できる部署でもあるんです。

実際に、情シスの担当者と一緒にお客さまを訪問し、自社商材の活用事例をご紹介することもあります。また、当社へのサイバー攻撃対応などで得た知見や対応事例は、情報セキュリティに対して感度が高いお客さまへ、コンテンツとしてご紹介ができます。

このように考えると、AB「X」という枠組みは非常に柔軟で、多様な状況に対応しやすいものだと感じます。さまざまな要素をXとして含めることで、より健全で包括的なフレームワークになると考えています。

「X」の部分は、企業の成熟度や目指す方向性に応じて、柔軟性を持たせることが大切です。私たちも、まだすべての企業活動をアカウント中心に最適化できているわけではありませんが、そこへ向かって進む意識を持ち、行動することが重要だと考えています。

その顧客ターゲティング、経営戦略に沿っていますか?

政次 2022年に、NTTコミュニケーションズ、NTTドコモ、NTTコムウェアの法人事業部門がNTTコミュニケーションズに集約され、ドコモグループにおける法人事業の中核として、組織の再編があったとうかがいました。同じグループとはいえど、3社の連携は相当な調整が必要だったのではないかと思います。

ABMの推進では、とくにマーケティングと営業を中心とした連携が重要です。戸松さんのご経験から、連携にもっとも重要だと考えるポイントをお話しください。

戸松 やはり顧客のターゲティングが大きな鍵だと感じます。ターゲティングが曖昧では、営業とマーケティングの連携がうまくいきません。

私自身、ABMの進め方のご相談を受けることもありますが、とくに「営業戦略や経営戦略のもとターゲティングしているか?」の視点が抜け落ちているケースが多い印象です。

戸松 たとえば、顧客の売上構成を分析すると、一般的にパレートの法則が成り立つと思います。当社も同様です。エンタープライズ企業としてターゲティングしている4,000社のうち、売上の多くを占める2割のお客さまは、当社の商材のほとんどを導入されています。

そのお客さまに対して、さらにエンゲージメントを高めるには、一緒に事業を創出したり、ジョイントベンチャーを立ち上げたりといったハイランクで高次な営みになっていく。One to oneやOne to fewのアプローチが必要ですよね。

一方で、8割のお客さまとは関わりが薄いのが現状です。当社の場合、契約実績やお取引はほぼ存在しますが、なかなかお取引の拡大にいたっていません。

このお客さま層に対しては、One to manyのアプローチで私たちの本業であるICTインフラや価値を知っていただくことに注力すべきです。

このように、戦略あってのターゲティングですし、戦略によってABMは変わります。よくターゲット数について「何社が適切ですか?」と質問を受けることがありますが、「営業戦略や経営戦略によります」が答えです。

政次 ターゲティングが経営の文脈と合致していないと、いくら取り組んでも成果が限定的になってしまいます。戦略に応じてターゲット社数も、ABMの方向性も変わるという点に、とても共感します。

戸松 ターゲットアカウントのリストを作ったとしても、そのアカウントに誰が、どうアプローチするか?が事業計画上のKPIに落とし込まれていないと、営業は自分たちのやり方で取り組もうとなりますよね。「内訳はともかく、全体として数字を達成すればよい」という考え方になるのは、その典型です。

政次 営業が強い会社にありがちですね。しかし、それでは部署間連携は進みません。

戸松 マーケティングも同様です。収益貢献の高い企業とそうでない企業に対し、マーケティングとしてやるべきことはまったく異なりますよね。それを、理解できているか。

たとえば、社長を含む幹部同士が懇意で、現場の営業同士も長年にわたって信頼関係を築いている場合、デジタルチャネルで粒度の細かい施策をやるのではなく、どうやったらハイランクのエンゲージを維持できるのかを考え、ハイタッチ営業の高度化をすることが求められる。それに対し、マーケティングはこのような支援をしますと言えなくてはいけないんですね。

一方で、まだまだ開拓余地のある企業の場合は、先方の担当者やキーパーソンもわからないという状況です。窓口開拓をしてほしいという営業のニーズに対し、マーケティングは何をするか?を考えなくてはならない。

戸松 こうした戦略を実行する際、ターゲティングが明確でないと、「エンゲージメントを高めるイベントを実施します」「デジタル施策をまんべんなくやります」といった漫然とした活動になり、施策の設計や優先順位がぼやけてしまいます。その結果、アカウントと目指すビジョンから乖離してしまうんです。

これを防ぐためには、アカウント名をすべてリストアップし、誰が、どのアカウントにどんな施策を実施するかの計画が重要です。

しかし、こうした思想を現場に浸透させるのには時間がかかります。現場は、目の前の業務が優先されるため、「それどころではない」という状況になることも多いです。思想を浸透させていくには、どうしても時間と丁寧なコミュニケーションが必要ですね。

そのうえで、データによる可視化は多くの課題を解決します。収益をはじめとして、トップのエンゲージメントもすべてデータ化して可視化し、具体的に議論していく。その他の課題は、特殊な例として現場で解決するという割り切りも大切です。

虫の目と鳥の目。2つの視点から顧客理解を深める

政次 続いて、顧客理解への取り組みをお聞かせください。

戸松 お客さまのことは、営業が一番理解しています。しかし、マーケティングの視点から見ると、「それは本当に正しいお客さまの見え方なのか?」という疑問が浮かぶんです。

営業は、今のお客さまの状況や、直近の売上予測などはくわしく把握しています。

しかし、より長期的な時間軸でみたとき、または、組織全体でのスコープでみたときに、お客さま組織の全体像や、本音や潜在的なニーズを捉えているか?については、マーケティングの支援が不可欠です。

政次 お客さまと年単位で関係を構築するABMでは、短期的な視点だけでなく、中長期的な視点を持った関わりが大切です。マーケティング部門として、その中長期的な視点をどのように取り入れているのでしょうか?

戸松 私たちは、お客さまの状態を可視化するために、カスタマーヘルススコアカードとVOCダッシュボードを用意しています。

カスタマーヘルススコアカードは、Revenue(レベニュー・収益)とRelationship(リレーションシップ・関係性)、Reputation(レピュテーション・評価)の3つのRからなるフレームワークで構成されています。

このうち、収益やパイプラインがどのくらいあるか、という直近のレベニューの状況は営業も把握していますが、リレーションシップやレピュテーションまですべて頭の中にありますか?というと、なかなか難しいんです。

政次 リレーションシップやレピュテーションは、長期にわたって考えていくものですよね。

戸松 カスタマーヘルススコアカードのレピュテーションでは、たとえば、顧客トップ層へのアプローチを定量的に見ています。これは、お互いのトップがどのくらいエンゲージしているのかを表しますが、ここが低いと、注意しなければなりません。今は収益が高いけれど、ここから先細っていく予兆かもしれないと考えられます。

また、CXOのような意思決定者が、当社の共創コミュニティーの拠点であるOPEN HUB Park にまだいらっしゃっていない状況だと、カスタマーヘルススコアカードのリレーションシップのポイントは下がってしまうんです。

これは、組織間で戦略的な話ができておらず、現場同士のやり取りにとどまっている可能性を示しています。ですから、売上収益の高いお客さまであっても、リレーションシップやレピュテーションを高める具体的なアクションを起こしていないと、カスタマーヘルススコアのポイントが必ずしも高くなるわけではありません。

このように、マーケティングが中長期の視点をデータ化し、鳥の目の視点を営業に提供する。すると営業は、現場に向けられた虫の目と俯瞰的な鳥の目の両方の視点を持つことができます。

政次 マーケティングが中長期的な視点をデータで示すことにより、営業はつねに先を見据えた動きが取れます。

戸松 さらに今後の展望として、障害発生やお客さまからいただいたご意見・クレームといったネガティブなフィードバックも、カスタマーヘルススコアカードに反映させたいと考えています。

これにより、AB「X」として、営業パーソンが普段把握できない領域のお客さまの情報も組み込むことが可能となり、顧客理解がより深まっていくという思想なんです。

顧客理解とは、時間軸と全体を俯瞰する鳥の目、現場を把握する虫の目の視点からの情報を、いかに多面的に見るかということ。そして、会社の意思決定につなげるものです。すると、経営インパクトの大きいお客さまに対する関わり方が変わってきます。

市場原理を用いて顧客ニーズを可視化するOPEN HUB Park

戸松 もう一つ、顧客理解においてはバイアスがかかるものだと考えています。やはり人って、聞きたい情報しか聞けないんです。

たとえば、「お客さまからすごく評価をいただいたのに、まったく売れなかった」経験ってありますよね。

時間をかけて開発したサービスはかわいいものですし、お客さまもその背景を知っていると、気を使って表面的には評価してくださる。これをお客さまの声ととらえてしまうと、実際には売れないサービスとなってしまいます。

「聞きたいことしか聞けない」「回答に配慮してしまう」は、人間の性質として仕方がないこと。だからこそ、お客さまの声に市場原理を働かせることができないか?と考えました。

戸松 一つの例ですが、私たちが、お客さまとの共創ワークプレイスとして運営するOPEN HUB Parkには、お客さまとの議論のきっかけとなるコンテンツを約200個用意しています。

コンテンツにはそれぞれ責任者がいますが、その情報は伏せています。200個のコンテンツのうち、お客さまがピュアにどれに関心を持つかを把握できる仕組みになっているんです。

第三者のアテンドがあると、見せるコンテンツに偏りが生まれてしまいます。ですから、OPEN HUB Parkには、市場原理を働かせ、マーケットに求められているコンテンツかどうかが一定可視化される仕組みを入れています。

そのデータをもとに、オウンドメディアでも顧客の求めるコンテンツをキュレーションしていく。お客さまの声をベースにしている前提があれば、「どうしてうちの特集を組んでくれないの?」ではなく、「何が足りないのか」という発想になります。そのうえで、「なぜコンテンツが選ばれないのか」「お客さまはなぜ離脱したのか」をフィードバックすることが、健全なコミュニケーションになります。

私たちもまだまだトライ中ですが、お客さまを理解しようとするのではなく、結果としてお客さまのことが見えてくるという仕組みを、カスタマージャーニーのなかに組み込んでおくという考え方です。

政次 サービス開発側や営業が、自発的に気づく仕組みになっているんですね。「お客さまが何を言っているか」ではなく、行動にフォーカスする。面白いです。

マーケティング部門が従業員エクスペリエンスをデータ化する理由

政次 ここまでのお話から、NTTコミュニケーションズの法人向け事業では、ABXという考え方のとおり、マーケティングが介在する領域を広く定義されていらっしゃるなと実感します。

戸松 私たちマーケティング部門のミッションは、戦略、経営資源、組織・プロセスをデータドリブンで推進し、顧客提供価値の向上によるCustomer Experience(CX)と、生産性・働き方向上による、Employee Experience (EX・エンプロイーエクスペリエンス)を向上させることです。

これを両輪で回していくことは、一般論として「当然そうするべきだ」と感覚的に認識されていると思います。

そのうえで私は、もっと論理的にCXとEXは噛み合っていると考えています。インタビューのはじめに、BtoBの営業パーソンは重要なメディアだとお話ししましたが、お客さまと接している人間や、サービスをデリバリーする人間の満足度は、相手に伝わるものです。

BtoBビジネスでは、ビジネスプロセスに関わるメンバーの生産性の高さや心地よく働けているかが、明確にお客さまのCXに影響します。ですから、CXとEXの向上は、掛け声論ではなくて両方を取り組むことが当たり前なんです。

政次 EXを、マーケティングの観点から考える点が興味深いです。どのように見ているのでしょうか。

戸松 EXもやはりデータで示すことが大事だと考えていまして、2つの施策を行っています。

1つは、経験者の感覚値をデータで示すこと。ベテランの営業パーソンやマーケターは、日々の業務のなかで、肌感で捉えていることがありますよね。それをデータで見せると、彼らは「思っていたとおりだった」という反応を見せるんです。

政次 「前からわかっていたよ」ではなく、「データでも証明された」となるんですね。

戸松 ナレッジを裏付けることになるため、自信を持てるようになる。もちろん、直感に反した不都合なデータも出てきます。それは、新しい気付きになるんですね。

「なぜこういうデータになるのだろう?」という問いになって、考えていくとインサイトが生まれる。納得感と疑問という両方の驚きがあり、社員行動の変化に大きなインパクトがありました。

チーム単位でデータを追う利点とは?

戸松 もう1つの施策は、チーム単位でデータを見ることです。私は、個人単位のデータを追うのは現時点では限界があると感じていて。

よく、ハイパフォーマーの分析をして、暗黙知を横展開したいという考えがありますよね。もちろん、一定程度のインサイトは得られると思いますが、個人のインタビューでは、やはり話を盛ってしまいがち。良い悪いではなく、特別なことを話したくなってしまうんです。つまり特殊解ですね。

しかし、チーム単位であれば情報ソースの粒度が適度に平準化されて、確からしいデータに近づくのではないかと考えています。そのため、マネジメントの単位も、部長や課長レイヤーと、一定人数のメンバーを見ているチームのパフォーマンスや行動を追っています。

政次 チームでパフォーマンスを見るというのは、興味深い仕組みです。

戸松 チームで見ることにはもう1つ理由があるんです。外資企業の営業は成績に対するインセンティブが大きく、個人のパフォーマンスが重視されます。一方、日本のトラディショナルな企業の営業は、インセンティブが外資ほど大きく影響しません。

そのため、個人の成績をマネジメントするよりも、チームでパフォーマンスを高めるほうが働きやすいんです。

また、個人へのフィードバックは反発が生まれやすいですが、チームへのフィードバックは、個々人がチームへの貢献を意識するようになり、自発的に日々の活動をふりかえる方向へ促しやすい。

もちろん、会社のカルチャーや風土も関係しますが、日本の企業は個人をマネジメントするより、チーム単位のマネジメントのほうが合っているんじゃないかと考えています。

とくにABMはチーム戦。1人のハイパフォーマーがいれば良いというわけではありません。

チームパフォーマンスをどうやって高めるのか。その際の個人の貢献度をどう見るかを考えるほうが、マネジメントコストが軽減されるのではないかと仮説を持っています。それをデータで見せることに、インパクトがあるのではないでしょうか。

CDPで顧客の一人ひとりの行動データを可視化

政次 日本の様式や価値観を前提としたチームマネジメントのお話は、営業活動にも通じるなと感じました。

アメリカで生まれたABMは、その手法もアメリカのビジネスプロセスに沿っています。また、アメリカはトップダウンのリーダーシップですから、トップアプローチを前提としたメソッドも多いです。

しかし、日本の組織では合議型であり、ヒエラルキーを重視しますし、決裁もボトムアップで進んでいきます。どちらが正しいかではなくて、会社の文化や日本の組織体に対してどう活動していくかが大事だと考えています。

戸松 とくにエンタープライズ企業の場合、想定をしていないトップダウンの営業には、現場が困惑してしまいますよね。意思決定者やキーパーソンの位置づけが、アメリカとは異なります。

では、トップダウンのアプローチは不要なのか?というと、そうではありません。エンタープライズ企業へのアプローチでは、1社につきキーパーソン情報が100人ということもありえます。

戸松 ABMは法人レベルでターゲティングをします。そして、さらに法人の中の個人に対しても、その役割や意思決定プロセスにどう関与するのかを踏まえてターゲティングすることが、ABMの本質です。

ですので、当社では、Customer Data Platform(CDP※)を導入し、法人単位ではなく個人単位の行動データも管理しています。

政次 ABMでは、キーパーソンは誰か?だけではなく、その行動情報の把握も必要です。SFAも活用可能ですが、より個人のデータ化を徹底するにはCDPが欠かせません。

戸松 BtoCマーケティングでは、ユニークなIDをつけた顧客データベースが活用されていますが、BtoBマーケティングにおいても必要です。

実は、新生ドコモグループとして統合の前は、各社で顧客データベースを持っていたんです。データベースが統合されていないと、顧客情報の重複や、まったく関係のない部署から顧客ニーズとは異なるメールマガジンが届いてしまうなど、CX低下のリスクがあります。それを解消するのが、CDPだと考えます。

私たちは、エンタープライズ企業から中小企業のお客さままで、全方位に見ていることもあり、CDPの導入は不可欠でした。

もちろん、企業や組織規模によってはシンプルに顧客情報を見ればよいですし、SFAにキーパーソン情報を蓄積することで対応できるでしょう。しかし、エンタープライズ企業を対象とする場合は、CDPでないと事足りないのではないかと思います。

※CDP(Customer Data Platform):顧客データを1つのデータベースに蓄積するプラットフォーム。

戦略的かつシンプルにやり切る。ABM推進のヒント

政次 終わりに、ABMを進めるうえでのアドバイスをお願いします。

戸松 初めの話に立ち戻りますが、やはりABMの「マーケティング」の定義ですね。

たとえば、デジタルマーケティングの責任者となったら、その世界観の中で問題を解決しようと考えてしまうでしょう。しかし、そこだけで解こうとすると、視野が狭くなり、複雑な課題への対処が難しくなります。

マーケティングが関わる領域を広げたうえで、現在置かれている立場からはどこまでができるのか。社内の政治力も含めて、ケイパビリティを把握していきましょう。そして、社内で自分の権限が行使できる領域を1ミリでも広げていくのです。

戸松 また、BtoBでアカウントベースの取り組みを進めていくと、経営戦略に行きつきます。ですから、ABXの「X」をどこまで広げ、自分はどの位置で取り組むのか、意図的かつ戦略的な行動が必要です。

「この部署が動いてくれない」と上長にエスカレーションをしても、その上長が組織上の管轄でなければ、問題は解決しません。

どうしたら、営業とマーケティングが有機的に連携できるようになるのか考える。それは、社内政治にも関わり、サイエンティフィックに解決はできませんが、ABMを本気で進めるならば、行使しないといけないところです。

政次 理想は、トップに近い方が意思決定し、ABMをやるべきだと推進していくこと。そうでない場合、現場担当の方がスモールサクセスを重ね、理論をインプットしていかないと、ABMは進んでいきません。

戸松 ABMの実践においては、多くの企業が、はじめからフルオーケストラを意識して楽器を増やし、一方で、指揮者が別々で、それぞれの楽器が違う曲を弾いてしまうというケースになりがちです。部門ごとに異なる方向性で動いてしまうんですね。

イメージとしては、ギター、ベース、ドラム、そしてボーカルというシンプルなバンド。シンプルな構成でスタートし、全員が同じ曲を弾き切ることが重要だと思います。

才流のコンサルタントが解説

ABMを“マーケティング”の枠に留めずに、あらゆる部署でターゲットアカウントをベースに活動していく「ABX」。NTTコミュニケーションズの戸松さんが、その具体的な取り組みや考え方について惜しみなく教えてくださいました。

才流でもABMのご支援をする際に強調してお伝えしているポイントですが、ABMを従来のマーケティングの延長だと捉えていては、本質的な成果を得るのが難しくなります。

NTTコミュニケーションズでは、マーケティングだけでなく、営業や人材戦略、情報システム部門などを含む全社的な連携のもと、データドリブンに顧客のCXと働くメンバーのEXの最大化を目指すという、とても洗練されたABMを実践していました。

カスタマーヘルススコアカードを活用した顧客理解、OPEN HUB Parkを通じた顧客ニーズの可視化、さらにはCDPを活用した個人単位での行動データの分析といった取り組みは、ABMの理想的な姿の1つと感じます。

とはいえ、この理想の姿は一足飛びで構築できるものではありません。戸松さんも、今の体制になるまで3年ほど時間をかけているとお話しされていました。

「シンプルな楽器編成で1曲を弾き切るように」のアドバイスどおり、まずはターゲティングと経営戦略を紐づけることから始め、各部門が連携し、アカウントの優先順位を明確にするところから取り組んでみてはいかがでしょうか。

(撮影/植田 翔、 取材・執筆/水谷 真智子)