新規顧客の獲得は多くの企業にとって重要なミッションです。しかし、やみくもにアクセルを踏み続けると、以下のような課題にぶつかることがあります。

「新規獲得に注力してきたのに、思うように売上が伸びない」

「売上目標が膨らみ、営業リソースは限界に近い」

こうした状況を打開するカギとなるのが、既存顧客との関係深化です。

ハーバードビジネスレビューで紹介された調査では、「顧客維持率を5%改善すると利益が25〜95%増加する」と示されています(※)。業界や事業フェーズによって数字には幅がありますが、既存顧客へのアプローチが持つポテンシャルの大きさを示すデータといえるでしょう。

本記事では、既存顧客との関係を深め、戦略的なアプローチで売上を伸ばす「カスタマーインサイドセールス」について解説します。

とくに、複数商材を持つ企業や、すでに一定の顧客基盤を築いている企業には有効な手法ですので、参考にしていただければ幸いです。

※出典:Frederick F. Reichheld, “Loyalty Rules!” (Harvard Business School Press, 2001)

カスタマーインサイドセールスとは

カスタマーインサイドセールスとは、既存顧客や解約済みの顧客にアプローチを行い、契約の継続や復活、アップセル・クロスセルにつながる機会の創出を狙う手法です。それを担う組織や役割自体を指すこともあります。

既存の営業組織と何が違うのか、整理していきましょう。

まず、インサイドセールスとの違いはアプローチ対象です。インサイドセールスは見込み顧客にアプローチを行いますが、カスタマーインサイドセールスは既存顧客や解約済み顧客などを対象としています。

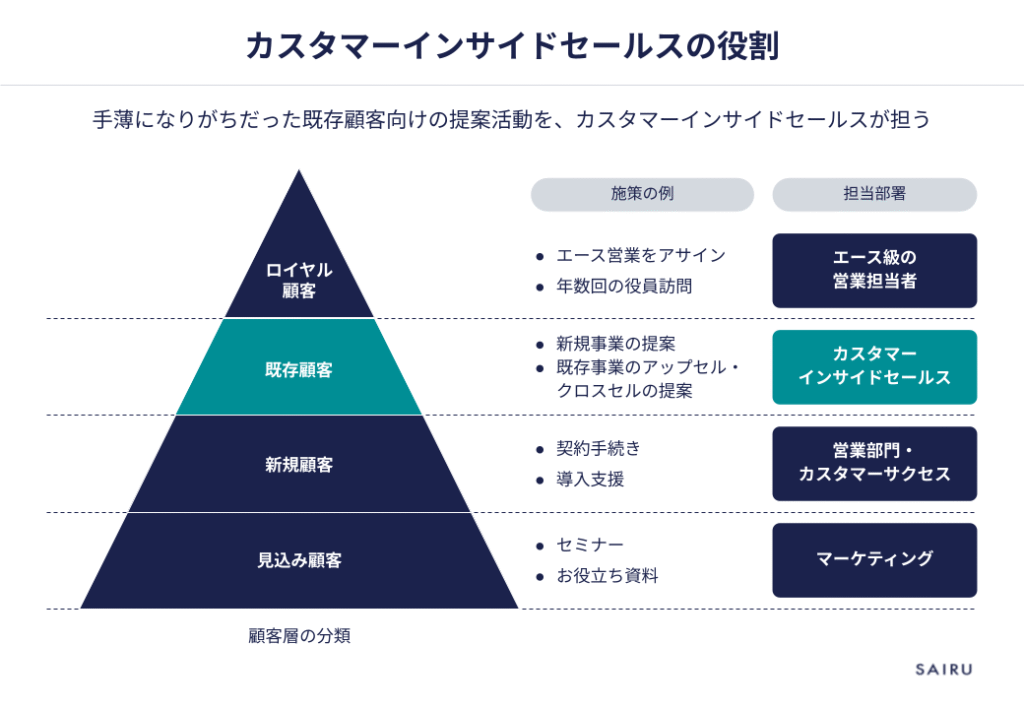

ここまで聞くと、「既存顧客や解約顧客への対応は、営業担当者やカスタマーサクセスの仕事では?」と思われるかもしれません。たしかに、営業担当者やカスタマーサクセスがフロントとして既存顧客を担当するケースは多いです。ただ、戦略的・能動的なアプローチができているかというと、どうでしょうか。

エース級の営業担当者が「ロイヤル顧客との関係維持・深耕」に取り組んでいても、その他の既存顧客はどうしても放置されがちです。

そこで、専任の営業担当者やカスタマーサクセスがアサインされない既存顧客に対し、カスタマーインサイドセールスを置きます。手薄になりがちな既存顧客向けの提案活動において、補完的な役割を果たすのです。

カスタマ―インサイドセールスが機能することで、既存顧客の潜在的なニーズや課題を早期に察知し、収益拡大の機会を広げられます。

※書籍:『インサイドセールス 実践の教科書 立ち上げから組織づくり、事業成長まで』(翔泳社)

カスタマーインサイドセールスが効果を発揮する企業・事業の特徴

「売上が伸びるなら、自社でもカスタマーインサイドセールスを立ち上げたい」と思われる方もいると思います。ただ、すべての企業や事業で導入効果を発揮できるわけではありません。

導入効果を得やすいケース、得にくいケースの両方を解説しますので、自社の状況に合わせて判断をしてください。

導入効果を得やすいケース

カスタマーインサイドセールスの導入効果が高いと考えられる企業・事業の特徴は、以下の3つです。

①商材の多様性が高い

②営業担当者・カスタマーサクセスのリソースが特定顧客に偏っている

③新商品・サービスを既存顧客に展開したい

1つずつ解説していきます。

①商材の多様性が高い

複数の商材やプランを提供しているものの、顧客ごとに最適な提案ができていない企業です。SaaS・IT・SIerなどが該当します。クロスセルやアップセルの余地は大きいにもかかわらず、顧客の状況に応じた提案が十分に行き届いていない状態では、カスタマーインサイドセールスが機能しやすいといえます。

②営業担当者・カスタマーサクセスのリソースが特定顧客に偏っている

ロイヤル顧客や新規顧客への対応に追われ、それ以外の既存顧客へのフォローが手薄になっている企業です。顧客からの問い合わせ対応に忙殺され、能動的なアプローチができていない場合、カスタマーインサイドセールスが接点不足を補う役割を果たします。

③新商品・新サービスを既存顧客に展開したい

新規顧客獲得のためのマーケティングよりも、すでに契約関係にある顧客へ効率的に広げたいニーズがある企業です。単なる契約継続ではなく拡販を重視している場合、カスタマーインサイドセールスによる計画的なアプローチが効果を発揮します。

導入効果を得にくいケース

逆に、カスタマーインサイドセールスの導入効果を得にくい企業・事業は、以下のような特徴があります。

①提供商材が単一・単発型である

②営業担当者やカスタマーサクセスが顧客ごとに深く関与している

③顧客数が極端に少ない、または1社依存度が高い

①提供商材が単一・単発型である

パッケージ商品や1回限りのサービス提供など、クロスセルやアップセルの余地が少ない企業です。提案の「拡張性」がなく、定期的な接点を設ける意義が薄い場合、カスタマーインサイドセールスの導入効果も限定的になります。

②営業担当者やカスタマーサクセスが顧客ごとに深く関与している

アカウント営業やルート営業の担当者が定期訪問・提案を行い、顧客との関係性が強固に築かれている企業です。この場合、カスタマーインサイドセールスによる接点が逆にノイズになってしまい、顧客体験を損なう可能性もあります。

③顧客数が極端に少ない、または1社依存度が高い

「全顧客に営業担当者が目を配れる」規模の企業では、アプローチ対象が限られるため、カスタマーインサイドセールスによる効率化・仕組み化の恩恵は小さくなります。むしろ役割を分業することでコストがかかり、悪影響を及ぼすこともあります。

カスタマーインサイドセールスのKPI設計

カスタマーインサイドセールスの立ち上げは、基本的にインサイドセールスと同じ流れで進めます。ただし、活動の成果を正しく評価し、改善につなげるためには、既存顧客向けの活動に適したKPI設計が不可欠です。

KPIは、「活動量」「中間成果」「最終成果」の3つの階層で設計しましょう。

| KPIの種類 | 概要 | 指標例 |

| 活動量KPI | 日々の行動量を測るための指標 | アプローチ社数・有効会話数 |

| 中間成果KPI | 活動の質を測り、売上につながる 手前の成果を可視化 | CSQL(※1)創出数、 CSQLからの商談化数・商談化率 |

| 最終成果KPI | 事業への貢献度を測る、 最終的なゴール指標 | アップセル/クロスセルによる拡張売上金額、 NRR(※2)への貢献度または改善率 |

※1 CSQL(Customer Success Qualified Lead):カスタマーサクセスやカスタマーインサイドセールスが既存顧客向けに活動することで創出したリード

※2 NRR(Net Revenue Retention):既存顧客からの売上が、アップセルやクロスセルを含めてどの程度維持・拡大されているかを示す指標

これら3つのKPIから、まずは自社の状況に合わせて1つずつでも指標を定め、計測を始めることが、カスタマーインサイドセールスの第一歩です。

※関連記事:インサイドセールスの立ち上げ方と2社の成功事例【SDR・BD】

カスタマーインサイドセールスが対応する商材の選定

KPIを設定したら、次は具体的にどの商材からアプローチを始めるかを決めます。複数の商材を扱う企業では、優先順位づけが成功の鍵です。以下で説明する3つを意識しながら、商材を絞り込みましょう。

顧客の成功につながる商材

もっとも重要なのは「その商材が、顧客をさらなる成功に導くか」という点です。顧客の成功につながらない提案は、たとえ短期的に売上になったとしても、長期的には顧客満足度の低下や解約リスクを高めることになるからです。

商材を検討する際は、最初に以下の問いを立て、考えてみてください。

- 商材は、顧客が現在抱えているであろう「次の課題」を解決するものか?

- 商材を導入することで、顧客は既存の投資(現在利用中のサービス)から、より大きな価値を引き出せるようになるか?

- 自社が定義する「理想的な顧客」は、この商材を成長のステップとして自然に導入しているか?

LTV(Life Time Value)の最大化は、顧客の成功体験が積み重なって成り立つことを忘れないようにしましょう。

※関連記事:LTV・CACの計算方法とよくある質問への回答【テンプレート付き】

顧客データから仮説を立てやすい商材

顧客の契約状況や利用データ、営業担当者の情報などから「この顧客には、この商材を提案すべき」という仮説が立てやすい商材を選定すると、早期に成果が出やすくなります。

仮説の例

- サービスAの特定機能を使っている顧客は、連携すると効果が高まるサービスBの有力なターゲットになる

- 契約プランの上限に近づいている顧客には、上位プランを提案するべきだ

手持ちのデータから提案対象を明確に絞り込めると、効率的なアプローチが可能です。

価値をシンプルに伝えられる商材

仮説の立てやすさに加えて、「その商材の価値を、シンプルにわかりやすく伝えられるか」という点も、早期の成果につながるポイントです。

価値をシンプルに伝えられる商材の例

- 価格が比較的安価

- 導入のハードルが低い

- すでに利用中の製品との連携メリットを明確に示せる

例のような商材は、顧客が検討しやすく、短いサイクルで成果につながりやすい傾向があります。

もし「顧客が価値を理解するのに時間がかかる商材」の場合は、途中で営業担当者やカスタマーサクセスに引き継ぐフローにするという方法もあります。しかし、カスタマーインサイドセールス立ち上げ初期は、できるだけシンプルなフローで進められるとよいでしょう。

乗り越えるべき3つの課題と処方箋

ここでは、カスタマーインサイドセールスを導入する際、実際にどのような障壁があるのか、どう対処すればよいのかを解説します。

課題① 営業担当者との軋轢

カスタマーインサイドセールスに取り組むうえで、最大かつ最重要課題ともいえるのが、営業担当者との軋轢です。営業担当者からすると、自らが関係を築いてきた顧客に他部署が直接アプローチすることに懸念を持つのは自然なことです。営業担当者の懸念を払拭するため、経営層やリーダー層が以下3点を明確にし、丁寧に説明を行うことが重要です。

処方箋は以下の3点です。

- スタンスの明確化

- 役割分担と連携ルール

- 評価制度

まず、カスタマーインサイドセールスは、営業担当者の顧客を「奪う」のではなく、手が回らない部分を「支援する」存在であることを、経営・リーダー層から発信します。

そして「どのような状態の顧客を、どちらが担当するのか」「商談化した後、どのタイミングで営業担当者に引き継ぐのか」などの役割分担と連携ルールを定め、関係者全員で合意形成を行います。

役割分担の例

- 営業担当者との関係を顧客に説明したうえで、カスタマーインサイドセールスが直接アプローチする

- 事前に営業担当者がメールで連絡し、反応があった顧客にカスタマーインサイドセールスがアプローチする

- 商談化後は再び営業担当者に引き継ぐ

さらに、営業担当者の評価やインセンティブなどに悪影響が出ないように、評価制度を再設計することも重要です。たとえば、カスタマーインサイドセールスが創出した商談の売上の一部を、営業担当者の評価にも加算するなど、双方にメリットがある仕組みにすると協力関係が取りやすくなります。

課題② データ整備とツール導入

カスタマーインサイドセールスは、既存顧客の情報をもとに取り組む施策です。しかし「顧客データが整備されていない」「使用できるツールがない」などの課題もよく聞きます。

そこで、処方箋は以下の3点です。

- 最初から完璧なデータを求めない

- 定性情報を重要な資産と捉える

- 小さな成功事例を作る

整備されたデータやツールがなくても、まずは今ある情報で取り組めることをやりましょう。CRMやSFAを導入していなければ、Excelで管理している顧客リストでもかまいません。「契約プラン」「従業員規模」「過去の問い合わせ履歴」といった断片的な情報からでも、アプローチすべき顧客の仮説は立てられます。

また、そうした記録がなくても、カスタマーサポートや現場の営業担当者の「生の声」は非常に価値ある情報です。「最近、◯◯という問い合わせが増えた」「A社は別部署でも同じような課題を抱えているらしい」などの定性的な情報を集めていきましょう。週次で報告会を設定すると、情報が集まりやすくなります。

経営層やリーダー層に「このアプローチでこれだけの商談が見込めるなら、ツールを導入すればさらに拡大できる」と感じてもらえれば、データ基盤構築へ投資する後押しになります。今あるデータをうまく活用し、小さな成功事例を積み上げていくことが重要です。

課題③ 担当者のアサイン

カスタマーインサイドセールスの担当者には、顧客の課題を深く理解し、適切な提案を行うための専門性が求められます。とはいえ、はじめて取り組む場合、「専門家を採用すべきか」「どの部署の人材がよいのか」など、悩む方は多いようです。

そこで、処方箋は以下の3点です。

- 社内人材から抜擢する

- プレイブックを整備する

- 専任担当者をアサインする

新規採用に動く前に、まずは社内のカスタマーサクセスやインサイドセールスのメンバーから候補者を探すことを推奨します。特に、既存顧客への理解が深いカスタマーサクセスは、有力な候補となり得ます。

さらに、特定の個人のスキルに依存しないよう、成功したアプローチのトークスクリプトやメールテンプレートを「プレイブック」として蓄積・共有することが、組織全体のレベルを底上げし、育成を効率化する鍵となります。

「既存顧客へのアプローチは、営業担当者が兼務すればよいのでは?」という質問をよく受けますが、兼務では期待した成果を得るのは難しいと考えています。

営業担当者は、短期的な売上目標や問い合わせ対応といった緊急度の高い業務に追われており、既存顧客への能動的なアプローチはどうしても後回しになりがちです。これは個人の問題ではなく、役割設計上の構造的な問題といえます。

また、兼務担当者の散発的なアプローチでは、成功・失敗が個人のスキルに依存し、組織として学びが蓄積しません。専任担当者を置くことで、アプローチ手法の改善や成功パターンの横展開といったPDCAサイクルを回し、「再現性のある仕組み」を作っていくことを推奨します。

※関連記事:インサイドセールスとは?成果に繋げる113のチェックポイント

まとめ

カスタマーインサイドセールスは、既存顧客とのパートナーシップを深化させることで、双方にとって価値ある成長機会を創出する手法です。新規獲得のコストが高まり続けるなか、既存顧客との関係を深化させることは、持続的な成長を実現するための重要な選択肢となります。

導入にあたっては、営業担当者やカスタマーサクセスなどとの役割分担や連携をしっかり定めたうえで、まずは小さく始めてみましょう。

才流では、カスタマーインサイドセールスの導入支援や、営業組織の最適化に関するコンサルティングを提供しています。自社での取り組みにお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。