新規事業の成功確率は「千三つ」とも言われるほど、厳しい世界です。実際、大手企業において黒字化に至る新規事業は全体の2割にも満たないという調査結果が報告されています(※)。事業化したものでも8割以上が失敗し、アイデアベースの段階から形になる前に消えてしまうケースも含めると、新規事業を成功させるのは、まさに針の穴を通すような難しさだと言えるでしょう。

では、なぜこれほど多くの新規事業がうまくいかないのでしょうか。

新規事業はほとんどが失敗するため、その原因も多岐にわたるように思えますが、実際の新規事業開発の現場を見渡してみると、失敗の背景にはいくつかの共通するパターンが存在しています。

本記事では、新規事業の開発現場で頻繁に見られる典型的な失敗パターンを紹介し、それらのパターンが成功を遠ざけてしまう理由と対処法について解説します。

※出典:アビームコンサルティング「アビームコンサルティング、新規事業創出の実態調査を発表 | プレスリリース/お知らせ」

新規事業開発の現場で見られるよくある失敗パターン

冒頭でも説明したように、新規事業はうまくいかないケースがほとんどです。しかし、その背景には共通して見られるパターンが存在しています。それが以下の9つです。

- 顧客ニーズを十分に検証できていない

- 競合他社との優位性が不十分である

- 既存事業から離れすぎている

- 価格が安すぎる

- 最初からマーケティングや営業に過剰に投資する

- 既存事業と同じ評価基準を設けている

- 撤退基準がない

- 社内アセットが使える前提で計画している

- 調査に時間をかけすぎている

ここでは、これらのパターンが新規事業を失敗へと導いてしまう理由と取るべきアプローチを解説していきます。現在、新規事業に取り組んでいる方は自社の状況と照らし合わせながら、改善のヒントを探してみてください。

① 顧客ニーズを十分に検証できていない

新規事業を成功させるためには、顧客が「真に」求めているものを把握しなければなりません。顧客インタビューや市場調査を行わずに製品・サービスの開発を進めたとすると、その事業は高確率で顧客のニーズを満たした製品・サービスを提供できずに失敗に終わるでしょう。

事実、起業に失敗する原因のほとんどが「顧客が解決したい課題がなかった」「課題が思ったよりも小さかった」ということが指摘されています(※)。

しかし、なかには「顧客インタビューや市場調査を十分に行ったのに失敗した」という方もいるでしょう。その場合、顧客ニーズを正確に把握できていて、それ以外の要因によって事業が失敗した可能性はありますが、それでもなお顧客ニーズの検証が十分でなかった可能性は否定できません。

なぜなら、顧客インタビューと実際の商談では顧客の反応は異なるからです。顧客インタビューで「ほしい」と回答していたとしても、実際にお金を出して購入してくれるかどうかは商談するまで分かりません。

実際に購入意欲を確認するためには、顧客インタビューや市場調査だけでなく、テストマーケティングを実施するのが有効です。

たとえば、製品がなくとも提案資料を作成して商談を実施する、簡易的なLPを作成して広告を出稿して問い合わせが発生するかどうかを検証するといったテストマーケティング手法が挙げられます。実際に製品やサービスを市場に投入してみることで顧客のリアルな反応を引き出し、本当にニーズがあるのかどうかを確かめてみましょう。

テストマーケティングについては以下の記事で詳しく解説しています。

※関連記事:BtoBのテストマーケティングで使える5つのプロトタイピング手法

※出典:フルスイング-DeNA「会社を辞めずに起業準備!?情シス支援AIツール「zooba」誕生の裏側──起業家に“伴走”するDeNA発VCの取り組み」

② 競合他社との優位性が不十分である

新規事業でもある程度成熟した市場に後発で参入する場合、競合他社に対して明確な優位性を確立しなければなりません。優位性を図るポイントは、コスト効率、ブランド力、サービス品質、販売チャネルなどさまざまです。

しかし、競合他社と差別化を図ったつもりでも顧客にとっては価値ある優位性ではなかったり、たとえ価値ある優位性であっても顧客にきちんと伝わっていなかったりするケースは少なくありません。また、活かせると考えていた優位性(営業網など)が実は活かしきれていないケースもよく見られます。

こうした状況を避けるためには、自社の強みや提供価値を多角的に分析し、それが真に顧客が求めているものなのかを検討したうえで、その優位性を「顧客が自社を選ぶ理由」として明確に打ち出す必要があります。

そこで活用したいのが、「バリュープロポジション」と「ポジショニングマップ」という2つのフレームワークの活用です。

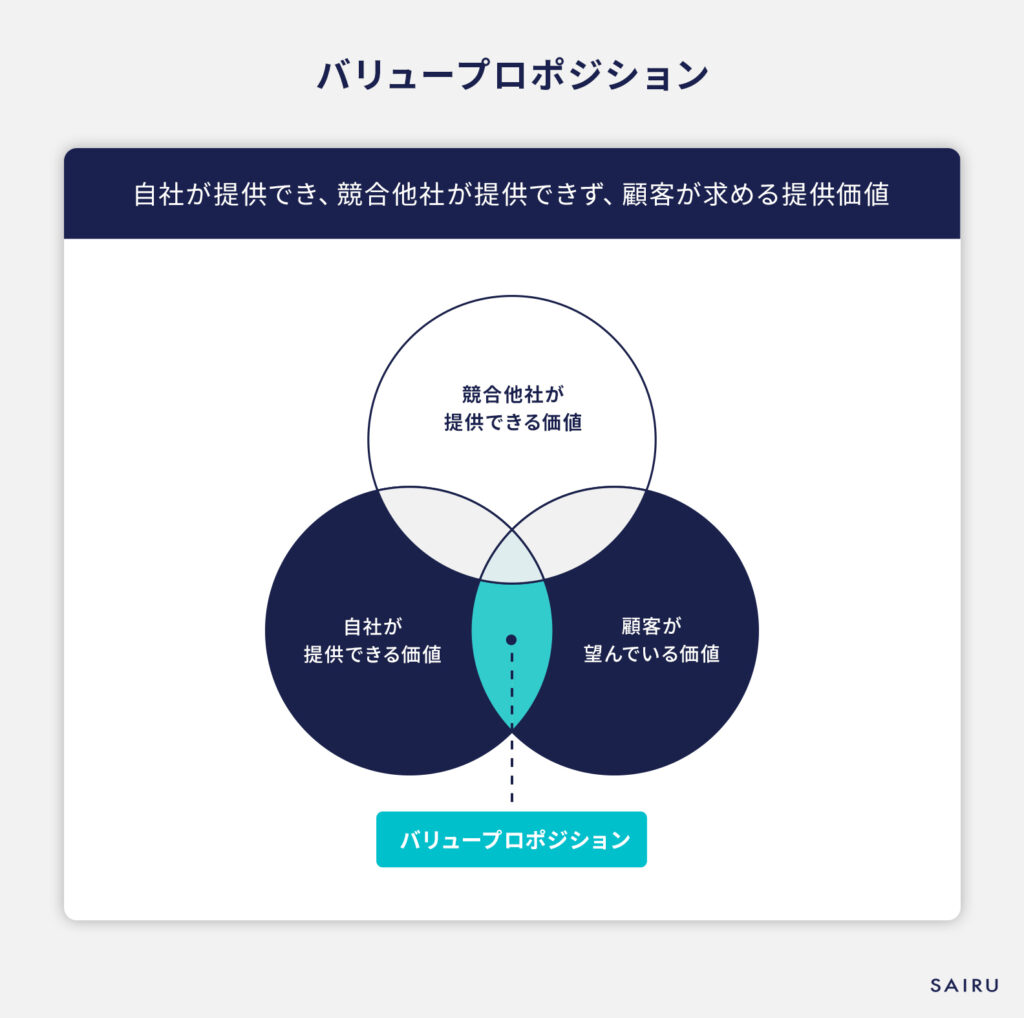

バリュープロポジションとは、自社の製品やサービスが顧客に提供できる価値を洗い出し、整理するためのものです。才流では、「自社が提供できて、競合他社が提供できない、顧客が求める独自の価値を表したもの」と定義しています。

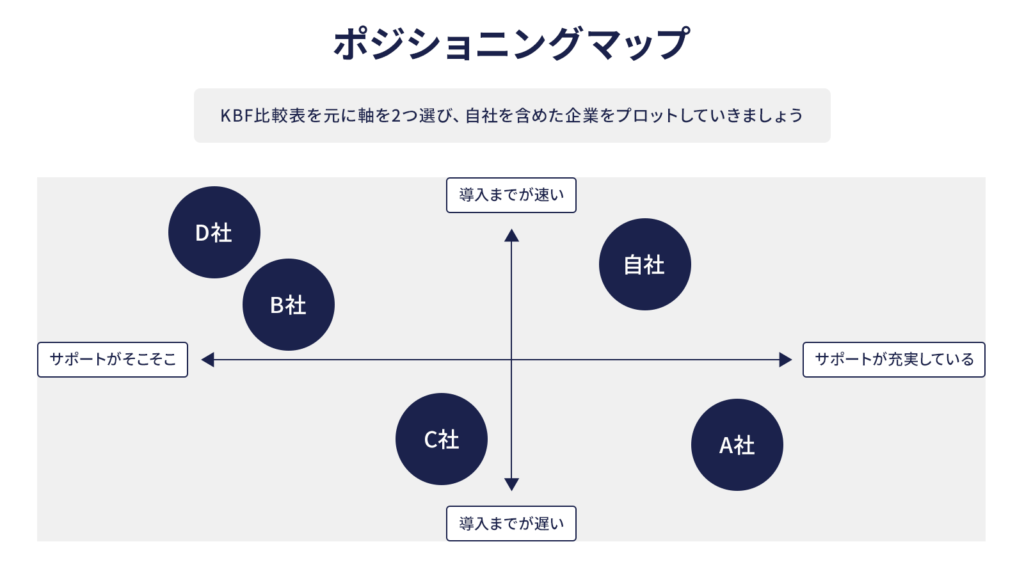

ポジショニングマップとは、市場における自社製品のポジションを競合他社と比較して、視覚的に示した図です。自社と競合他社を複数の評価軸(例:価格、品質、機能の豊富さなど)でプロットすることで、市場における立ち位置を可視化します。

才流では、バリュープロポジションとポジショニングマップのテンプレートを用意しているので、ぜひご活用ください。

バリュープロポジションスライドテンプレート(Googleスライド)を開く

バリュープロポジションスライドテンプレート(PowerPoint形式)をダウンロードするポジショニングマップのスライドテンプレート(Googleスライド)を開く

ポジショニングマップのスライドテンプレート(PowerPoint形式)をダウンロードする※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとファイルがダウンロードされます。

関連記事

・バリュープロポジションとは?作り方と事例~テンプレート付きで解説~

・ポジショニングマップの作り方~肝となる軸の決め方をテンプレート付きで解説~

③ 既存事業から離れすぎている

新規事業は「既存事業との距離感」が重要なポイントとなります。既存事業から離れた領域は、これまでに築いたアセットを活かすことができないため、失敗する可能性が高いからです。

過去に才流が新規事業マーケティングの支援を行った株式会社ディバータ様は、プロジェクトを通じて、「作りたいものを作る」という理念を持ちつつも、売れるためには「既存製品の隣くらいまで」という学びを得たといいます。あまりに既存製品とかけ離れた領域の製品は、既存製品に慣れ親しんだ顧客からすると、その価値や使い方、必要性が理解しづらく、購入するハードルが高くなってしまうからです。

また、提供価値が「新しすぎる」「難しすぎる」製品・サービスも売れない原因となります。新規事業では斬新な技術やアイデアを取り入れたくなりますが、ユーザーの想定を大きく超えるほど先進的である場合、その価値を理解してもらうための教育コストが高くなってしまいます。そうした製品・サービスは営業が「どう売っていいのか分からない」という状況にもなりかねません。

既存事業の領域に近い新規事業の方が、顧客は比較的抵抗感が少ないため購入するハードルは低くなるだけでなく、既存事業とのシナジーも生みやすいというメリットもあります。新規事業は既存事業から大きく逸脱しすぎず適切な距離感を保つことが、成功への近道といえるでしょう。

関連記事:仮説検証で見えたニーズを形に。「売れるセグメント」を探る新規事業マーケティング

④ 価格が安すぎる

新規事業で製品やサービスの価格を安く設定しすぎることも、よくある失敗パターンの一つです。価格が安い方が短期的には市場に受け入れられやすいと考えがちですが、利益率が低いため持続的な事業運営が困難になります。価格が低いことでブランドイメージが損なわれるリスクもあり、長期的な成長戦略としては不利になりやすいのです。

また、評価指標が「粗利」に設定されていることが多い営業にとっては、利益率が低い安価な製品・サービスを売るメリットはほとんどありません。結果として、優先順位が下がり、積極的に販売してもらいにくくなります。同様のことはパートナーセールス(代理店販売)にも当てはまります。パートナー企業が販売しても十分な売上や利益を得られないと判断すれば、結果として自社の製品・サービスの販売優先度は下がってしまうでしょう。

新規事業を成功させるためには、適切な価格設定にするのはもちろんのこと、営業に積極的に売ってもらえるように既存事業とは異なる評価設計を行いましょう。たとえば評価指標を粗利ではなく、売上や販売個数(件数)にするといった工夫は有効です。

⑤ 最初からマーケティングや営業に過剰に投資している

製品・サービスが市場に受け入れられる前にマーケティングや営業活動に過剰な投資を行う「早すぎる拡大」は、新規事業のよくある失敗パターンです。いくらマーケティングや営業に投資したとしても、製品・サービス自体に魅力がなければ、リードが増えても受注にはつながりません。

新規事業では、まず製品・サービスの提供価値を十分に高めること、高確率で受注・納品できる状態をつくることを最優先にしましょう。それが実現できたうえで、マーケティングや営業への投資を段階的に拡大していくのが理想的な戦略です。

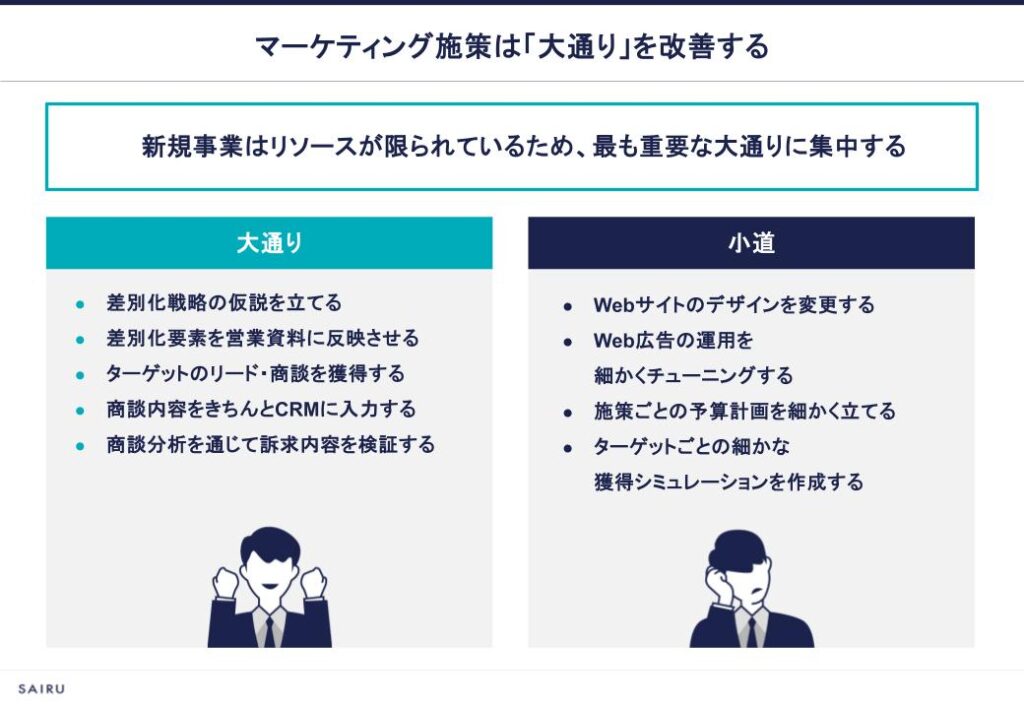

また、マーケティング施策に関しては細かな改善に終始していては十分な成果は得られません。リソースが限られている新規事業では、もっとも効果が期待できる「大通り」に集中して改善しましょう。

⑥ 既存事業と同じ評価基準を設定している

既存事業の評価基準をそのまま新規事業に適用してしまうと、新規事業特有の将来性を適切に評価できず、事業拡大のチャンスを逃したり、成果が出る前に早期撤退を判断してしまう可能性があります。

たとえば、新規事業のアイデアをすでに顧客基盤やビジネスモデルが確立された既存事業と同じ視点で比較すると「投資に対するリターンが不透明」という理由で十分な検証を行う前に却下される可能性があります。せっかくの事業アイデアが、そのポテンシャルを活かしきれずに終わってしまう可能性があるのです。

売上や利益に対する評価も同様で、すでに体制や仕組みが磨かれている既存事業よりも新規事業の方が効率は悪くなります。新規事業において売上・利益を評価するのは、製品・サービスが市場に受け入れられてからで十分です。立ち上げ初期は検証と学習が重要なフェーズなので、売上(数字)を追うことが目的化してしまうのはよくありません。

新規事業の初期段階では、活動の成果よりも顧客インタビューの数や調査にかけた時間など、活動の数やスピードに評価指標を置くことをおすすめします。

⑦ 撤退基準がない

新規事業は失敗に終わる可能性が高いものの、一度の失敗そのものが致命傷になることはほとんどありません。むしろ、早期に失敗に気づき、そこから学びを得たうえでピボット(方向転換)できたのであれば、それは失敗ではなく貴重な経験値となります。

一番よくないのは撤退基準がないために「もう少し頑張れば成果が出るかもしれない」と意思決定を先延ばしにして、赤字を垂れ流すことです。撤退基準は事業計画書や社内プレゼンでも求められるので必ずつくりましょう。

適切な撤退基準を設定するのは難しいですが、有名企業のものを参考にするのも一つの方法です。たとえば、サイバーエージェントでは「1年以内に収益性を見込めない場合は撤退する」という基準を設けています。また、新規事業の目的に応じた撤退基準にすることも重要な要素といえます。技術的チャレンジなのか、人材育成なのか、売上増加なのか、社内の経営層が何を重視しているかを考慮して基準を設定しましょう。

⑧ 社内アセットを使える前提で計画している

新規事業を円滑に進めていくためには関係部門との協力、連携が欠かせません。しかし、関係部門としても自分たちの業務や成果に対してメリットがなければ、自発的に動いてもらうことは難しいでしょう。

新規事業への理解がない場合、「既存のハウスリストは使わないでほしい」といわれることがあるかもしれません。

そのため、まずは各部門が抱える課題や目標を把握し、新規事業との協業が彼らの評価にもつながるようにサービス設計を行う必要があります。「どのタイミングで」「どのような形で」関わってもらうのかを整理し、評価体制に合わせた社内調整を実施しましょう。

⑨ 調査に時間をかけすぎている

新規事業では市場や顧客の調査は不可欠です。しかし、その調査に時間をかけすぎた結果、市場への参入タイミングを逃してしまうケースは珍しくありません。

そもそも新規事業は不確実性要素が多いものであり、それらをすべて潰しきることは実際には不可能です。むしろ、不確実性を抱えたままでもスピード感を優先させて、仮説検証を進めていく方が結果的にうまくいくことが多いです。

調査を行う際は目的や期間を明確に設定しておき、「どの段階で」「どの仮説を」「どの程度の精度で検証するか」を明確にし、調査に時間を費やしすぎないようにコントロールしましょう。

まとめ

新規事業は成功確率が低いゆえに、「うまくいかないことを前提に取り組むべき」といわれることがありますが、決して「失敗するのが当たり前」「失敗をただ受け入れる」という意味ではありません。失敗するリスクを織り込んだうえで、検証と修正を繰り返しながら成功へと近づけるアプローチが重要となります。

今回紹介したよくある失敗パターンのなかでも、とくに「顧客ニーズを十分に検証できていない」は自社ではできていると思っていても実際は十分でないケースが少なくありません。新規事業開発に携わっている方は今一度、十分に検証できているかどうかを確認してみてください。

才流では成果が実証されたメソッドにもとづき、新規事業の立ち上げからPMFに至るまでを一気通貫で支援しています。新規事業で課題を感じている方はお気軽にご相談ください。⇒才流のサービス紹介資料を見る(無料)

才流がわかる3点セット(会社概要・支援実績・サービスの特徴)をダウンロードする

監修

2008年に東京工業大学大学院を卒業後、株式会社ディー・エヌ・エーに入社。EC事業部で新規営業、事業開発グループで中国EC市場やシニア市場の新規事業調査などを経験。その後、株式会社ユニラボを共同創業。BtoBポータルサイト「アイミツ」をリリースし、営業、カスタマーサポート、マーケティングの立ち上げを行う。またベルフェイス株式会社では、コロナ禍においてオンライン商談システムのプロダクトマネージャーを務める。才流では新規事業開発部門の責任者として活動。

プロフィールを見る