BtoBの購買活動における情報収集や導入意向には、職種別に一定のパターンがあるのではないか?――才流(サイル)では、この仮説をもとにさまざまな職種の実態調査を進めています。

本記事では、「採用担当者」に焦点をあてた調査結果をお届けします。採用に関わる製品・サービスのマーケティング施策を検討するための一助となれば幸いです。

調査サマリ

認知、興味・関心、比較・検討の3つの観点で整理しました。

認知

- 「外部の支援会社からの情報提供」によって認知する人がもっとも多い。次いで検索エンジン、自社事業に関する業界メディアによる認知が続く

- 従業員規模が大きくなるごとに情報収集経路は多様化し、採用領域のメディアや比較サイト、社内関係者からの紹介も増える傾向にある

興味・関心

- 製品・サービスに興味を持つきっかけは「採用目標への貢献」「自社の課題解決」であり、採用市場の法改正や求職者の評判なども重視する傾向がある

- 従業員規模が大きくなるごとに、興味・関心を持つきっかけは多様化する

比較・検討

- 製品・サービスの一次選定を行う際、外部の支援会社や社内の関係者など、第三者からの提案・評判を重視する傾向がある

- 中堅企業(500~999名)は比較サイトや採用メディアなど多様な経路を利用するのに対し、1,000人を超える大企業は「外部の支援会社からの提案・紹介」が軸である

- 製品・サービスが自社にマッチするかどうかの確認は、社内の関係者への相談や実際の導入企業へ話を聞くなど、評判の確認がメインとなっている

- 導入の際には費用対効果を重要視しており、予算の範囲内であることがポイント

調査概要

| 項目 | 内容 |

| 調査目的 | 採用担当者の購買活動における情報収集や導入の実態を明らかにし、マーケティング活動を最適化するヒントを得る |

| 調査対象 | 採用担当者(採用業務に主務・兼務で関わり、採用関連製品・サービスの選定や 情報収集に関わったことのある22歳~55歳以下の方) |

| 調査対象の従業員規模 | 49人以下:142人(20.3%) 50~99人:75人(10.7%) 100~499人:181人(25.9%) 500~999人:98人(14%) 1,000人:201人(28.7%) 企業に所属していない:3人(0.4%) |

| 有効回答数 | 700件 |

| 調査期間 | 2025年2月19日〜2025年2月20日 |

| 調査方法 | Webアンケート調査 ※データは小数点第2位を四捨五入しているため、合計しても100%に ならない場合があります |

| 調査企画・実施 | 株式会社才流 |

調査結果

採用に関わる製品・サービスの購買活動において、採用担当者は何を重視し、どのように情報収集と検討を進めているのでしょうか。今回の調査では、認知経路や検討プロセス、導入決定までの期間などが明らかになりました。

ここでは、調査で得られた主要データをもとに、採用担当者の購買活動をステップごとに整理し、その行動や意思決定のポイントを解説します。

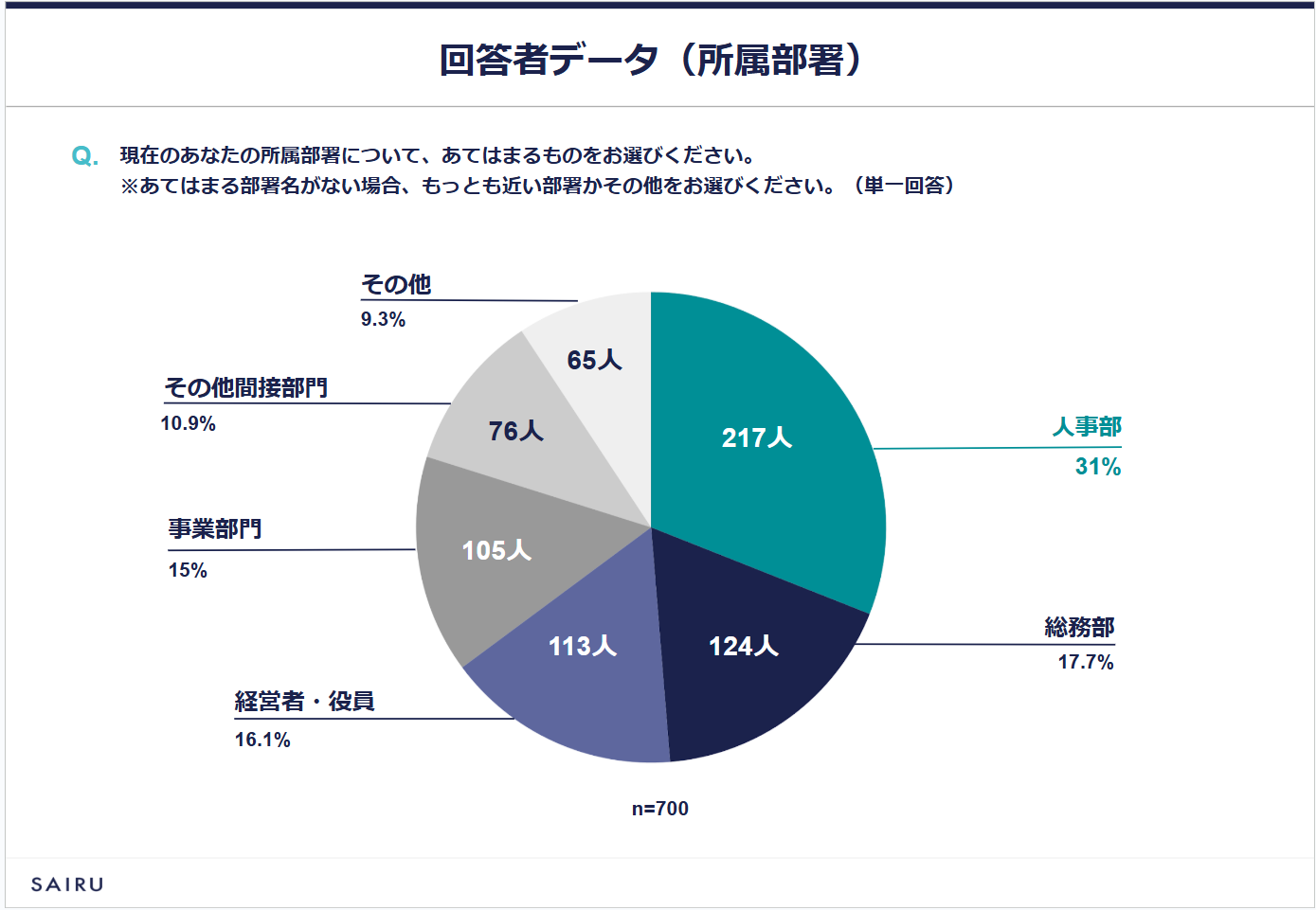

1. 採用担当者の所属部署

採用担当者の所属部署は、人事部が最も多く、次いで総務部、経営層・役員という結果になりました。

従業員規模別では、49人以下では経営者の関与が大きな割合を占める一方、50人を超えると、人事部ができて組織化が進むことが伺えました。

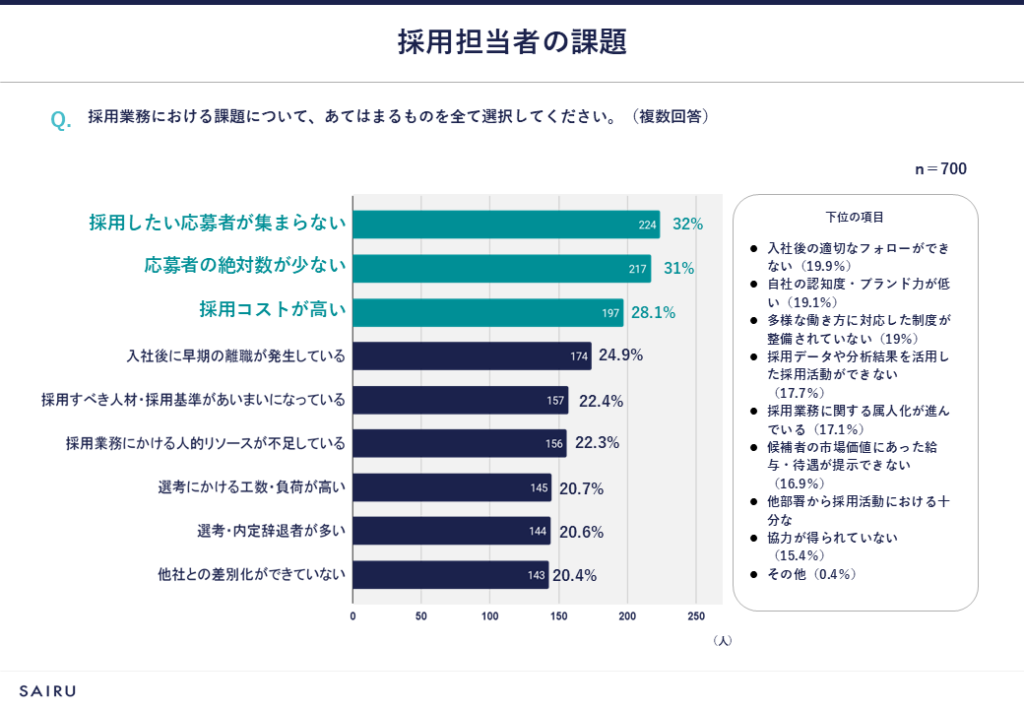

2. 採用担当者の課題

採用業務における課題は、「採用したい応募者が集まらない」と「応募者の絶対数が少ない」が3割を超えて上位、次いで「採用コストが高い」となっています。

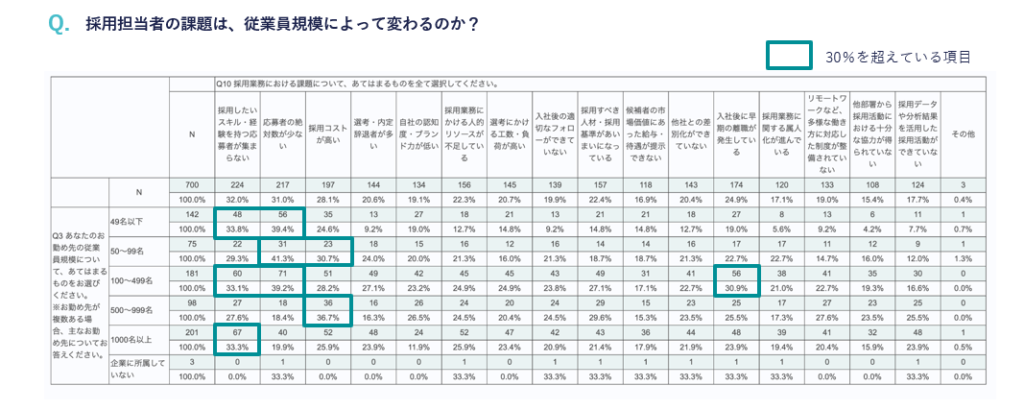

従業員規模別にみると、小規模事業者(49人以下、50~99人)では、応募者数の不足が際立っており、採用マーケティングの強化が急務です。

中堅(100~499人)は採用の質・量ともに課題が発生しており、選考プロセス全体の見直しが求められます。

500~999人規模では、採用コストの高さにくわえ、ほかの従業員規模と比較すると「自社の認知度・ブランド力が低い」が26.5%と高く、中堅企業として広報やブランド戦略の再構築のニーズが高いことが伺えます。

1,000人以上は、応募者数の確保は順調である一方、データ分析や選考工数の拡大など対応すべきスコープが広くなり、採用業務にかける内部リソースの不足が目立ちます。

【クロス集計】課題×従業員規模

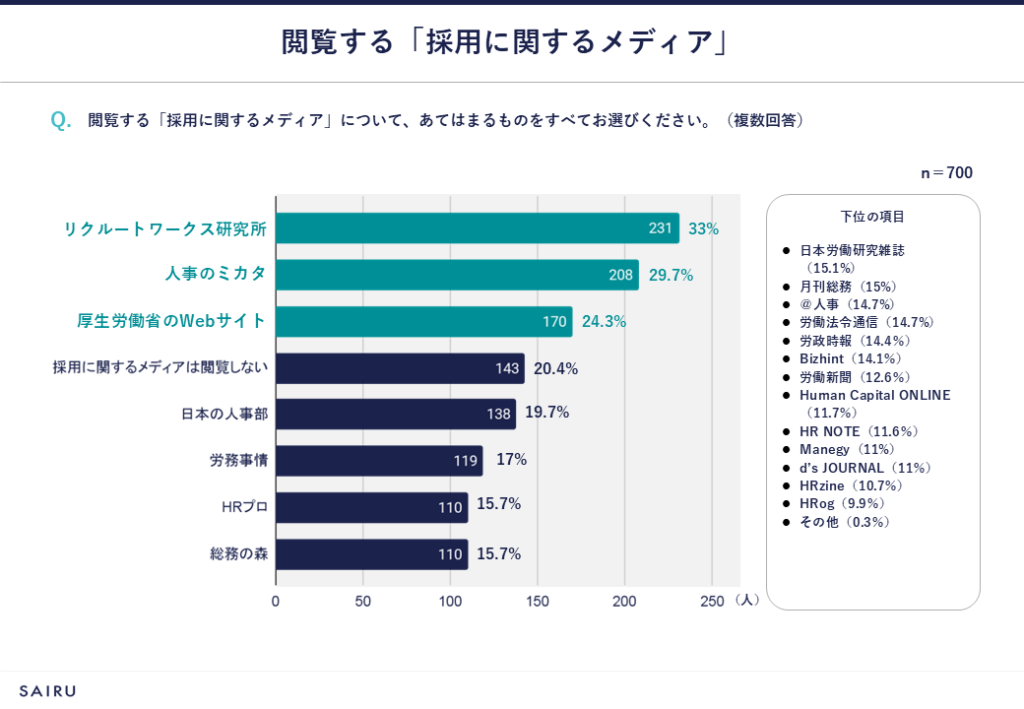

3. 採用担当者が閲覧する「メディア」

リクルートワークス研究所(リクルート運営)(33%)、人事のミカタ(エン・ジャパン運営)(29.7%)と、主要な採用支援会社が運営するメディアが2強となっており、次いで厚生労働省のWebサイトが続いています。一方、採用に関するメディアを閲覧しない層も20.4%存在することがわかりました。

従業員規模別にみると、49人以下の企業ではメディアを閲覧しない層が大半であり、外部の支援会社や知人の紹介が情報収集経路となっています。一方50人を超えると、メディアの接触は増加傾向にあります。

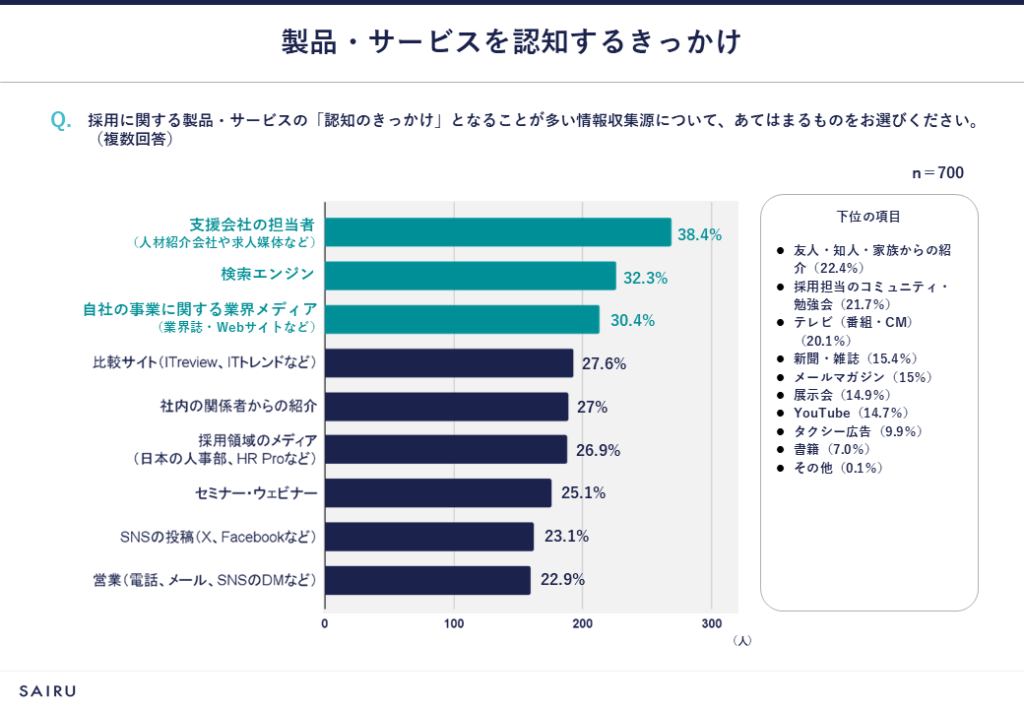

4. 採用に関する製品・サービスを「認知するきっかけ」

採用に関する製品・サービスを認知するきっかけとなった媒体は、「人材紹介会社や求人媒体など支援会社の担当者」(38.4%)、次いで「検索エンジン」(32.3%)、「自社の事業に関する業界メディア」(30.4%)となっています。

その他、比較サイト採用領域のメディア(26.8%)や社内の関係者からの紹介(27.0%)なども一定の割合を示しています。

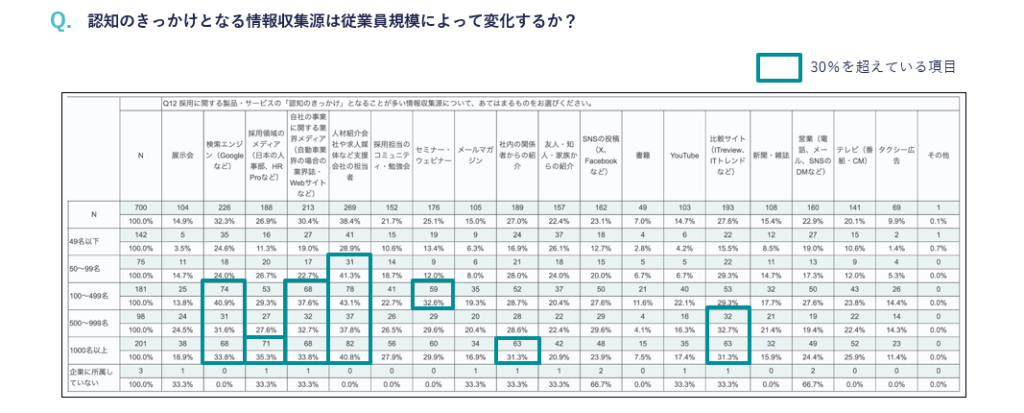

従業員規模別でみると、小規模企業は中堅以上の企業と比較し、展示会や検索エンジンの利用、比較サイト、採用領域メディアなどからの認知比率が低くなっています。企業規模の拡大に伴い情報源が多様化する傾向が伺えるため、企業規模に応じたメディア活用が求められます。

【クロス集計】認知のきっかけとなる情報収集源×従業員規模

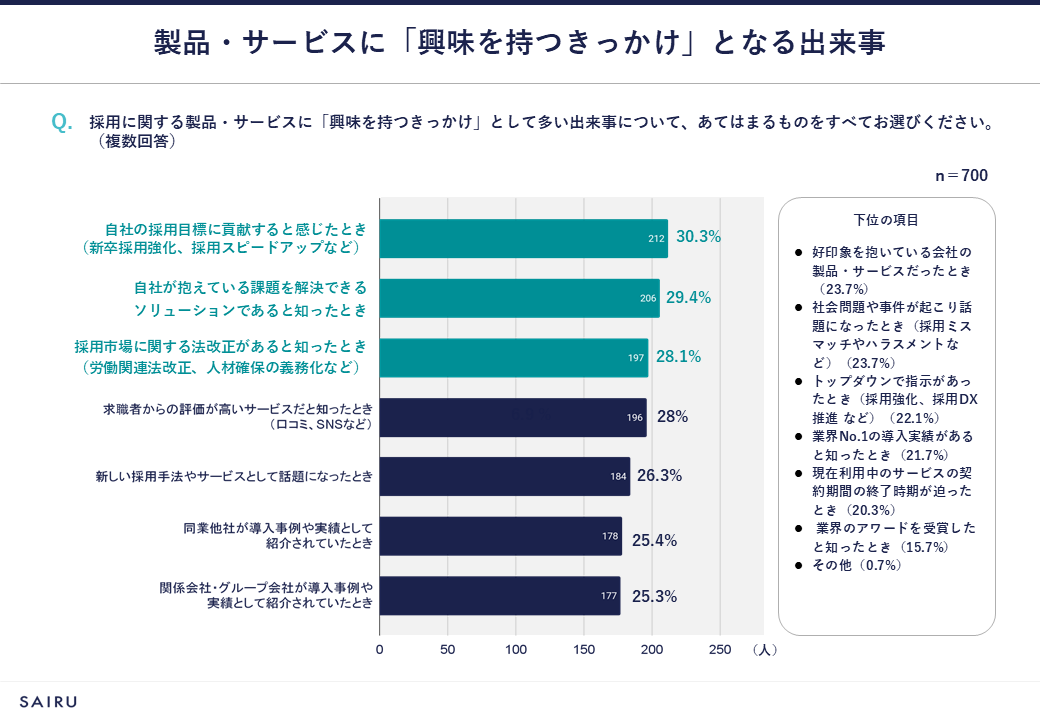

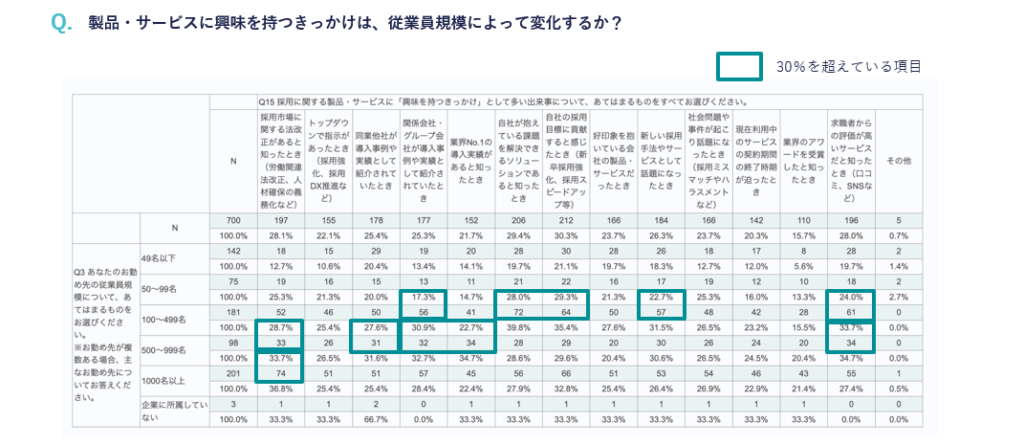

5. 採用に関する製品・サービスに興味を持つきっかけとなる出来事

全体では、「自社の採用目標に貢献すると感じたとき」(30.3%)、「自社が抱えている課題を解決できるソリューションであると知ったとき」(29.4%)、「採用市場に関する法改正があると知ったとき」(28.1%)が上位で、ほぼ同数で「求職者からの評価が高いサービスとして話題になったとき」(28%)が続いています。

従業員規模別にみると、49人以下の小規模企業は興味を持つきっかけが分散している傾向が伺えます。これは、経営者が採用に関する意思決定を担っている状況によるものと想定できます。

50人を超えると、目標達成・課題解決に加え、法改正や社会問題など、組織として意思決定していく傾向にあり、さらに規模が大きくなるにつれて同業他社や関係会社の事例、新たなサービス・手法の話題性、求職者の評価も重視する傾向が強くなります。

1,000人を超える大企業になると、法改正への意識が非常に高くなるのも特徴です。

【クロス集計】興味を持つきっかけとなる出来事×従業員規模

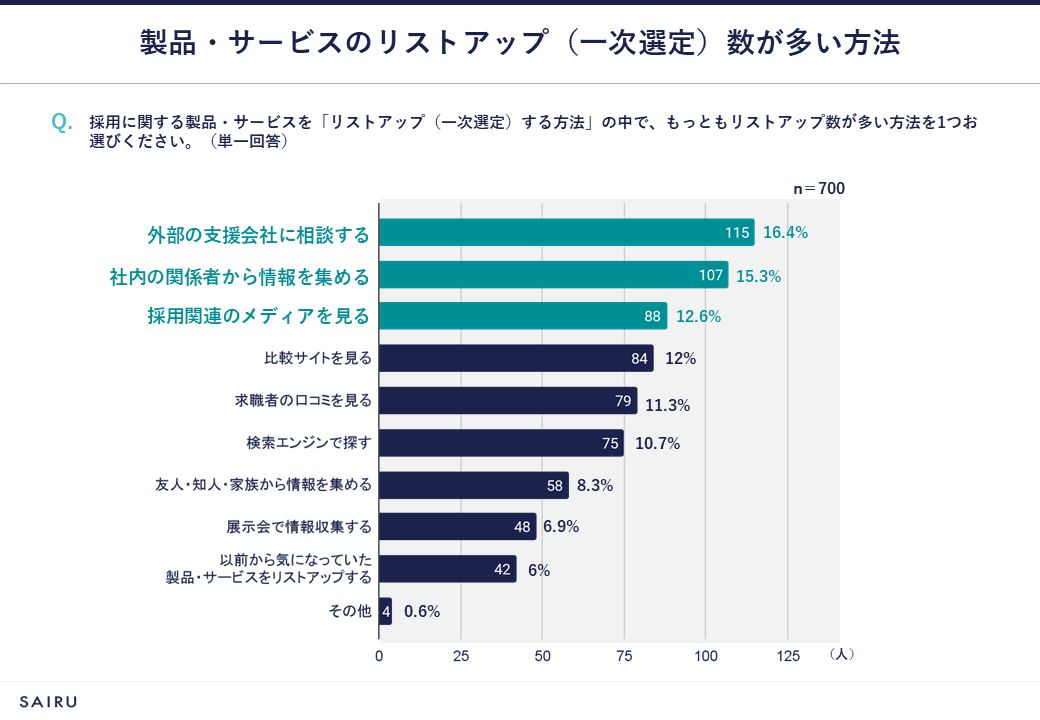

6. 採用に関する製品・サービスをリストアップ(一次選定)数が多い方法

採用に関する製品・サービスをリストアップ(一次選定)する方法は、「外部の支援会社に相談する」(16.4%)が最も多く、次いで「社内の関係者から情報を集める」(15.3%)、「採用関連のメディアを見る」(12.6%)と続きます。第三者の評価が重要視されていることがわかります。

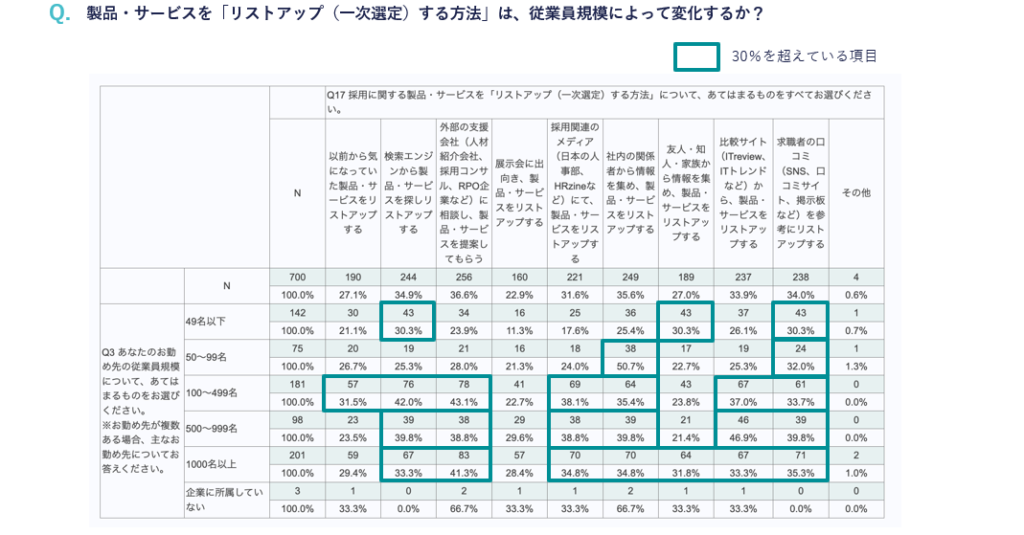

従業員規模別でみると、99人以下の小規模企業は、検索エンジンや知人、社内の紹介などやや狭い範囲で情報探索を行っていることが伺えます。100人を超えると「外部の支援会社」からの情報収集がメインとなり、比較サイトや採用関連メディアの存在感も大きくなってきます。

一方で従業員数1,000人を超える企業では、比較サイトや採用関連メディアは重要なリストアップの選択肢ではあるものの、100~999人の層よりも比重は下がり、「外部の支援会社」をメインとしてリストアップする傾向が伺えます。

【クロス集計】製品・サービスのリストアップ(一次選定)する方法×従業員規模

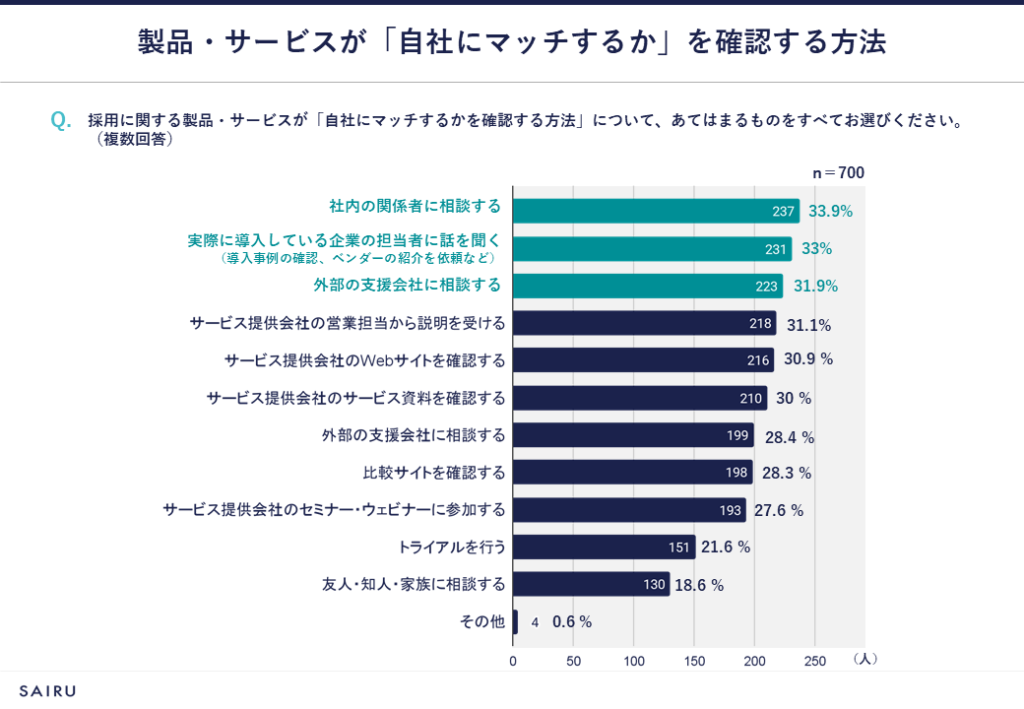

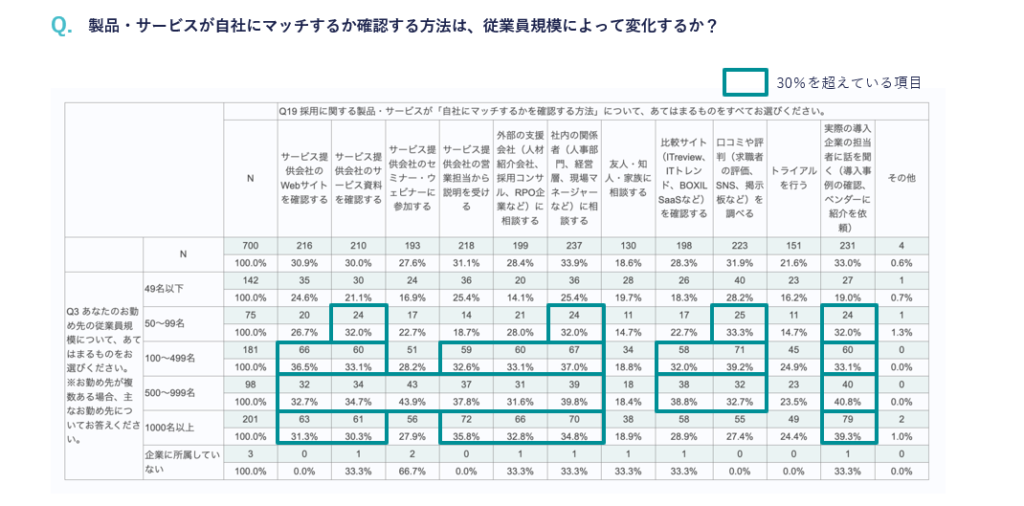

7. 採用に関する製品・サービスが自社にマッチするかを確認する方法

全体では、「社内の関係者に相談する」(33.9%)が最も高く、次点で「実際に導入している企業に話を聞く」(33%)、「外部の支援会社に相談する」(31.9%)が続きます。

従業員規模別では、49人以下は情報収集のチャネルが少なく、クチコミや評判、社内の関係者、サービス提供会社に依存する傾向が伺えます。ただし、従業員数が少ないため、相談できる人自体が社内に少ないケースもあり、「社内の関係者に相談する」のスコアは全体より低くなっていると考えられます。

50人を超えると社内の関係者に加え、実際に導入している企業に情報収集をする機会が増えるようです。クチコミや評判に加え、サービス提供会社のWebサイトや資料など、自身で積極的に情報収集する傾向があります。

100人を超えると、情報収集先はさらに多様化する傾向にあります。500~999人企業ではウェビナーの参加率が上がり、実際の導入企業の事例を求める傾向です。

しかし1,000人以上になると、情報収集はやや受動的な傾向が強くなり、選定も導入企業の話・社内関係者・営業商談のウェイトが相対的に高まります。

【クロス集計】自社にマッチするかを確認する方法×従業員規模

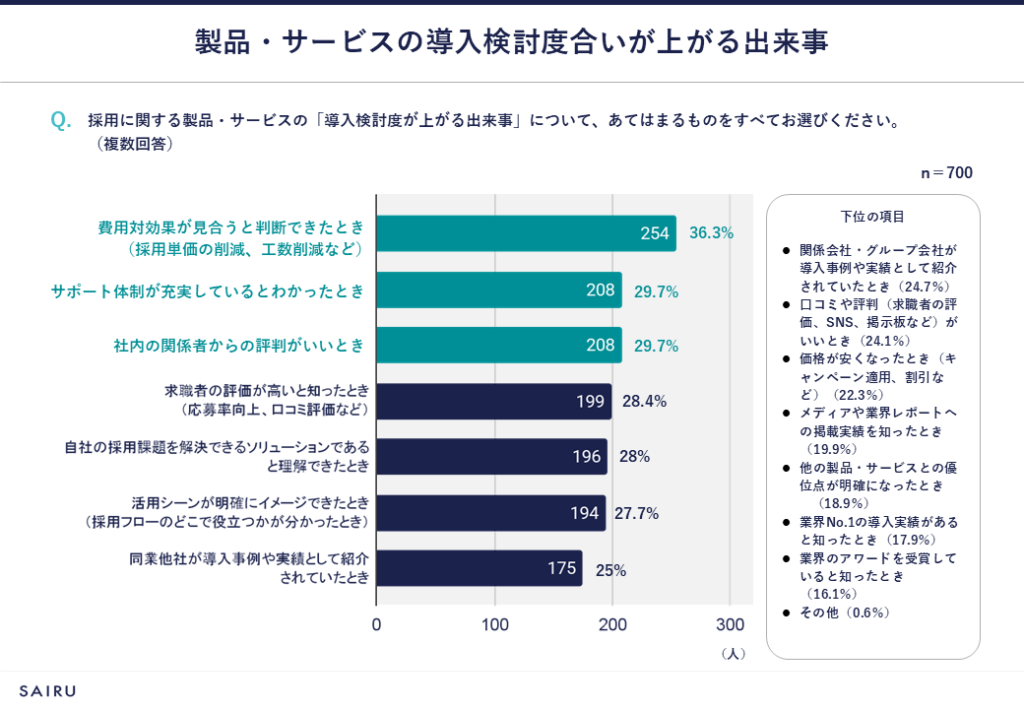

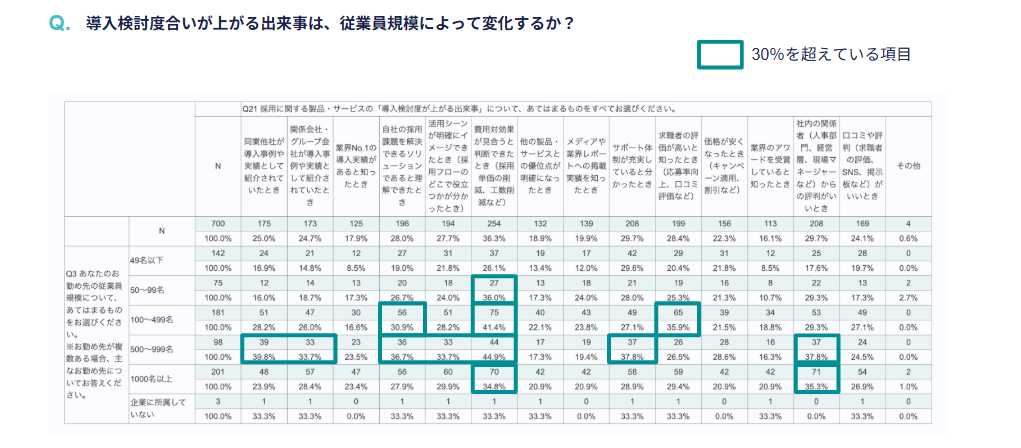

8. 採用に関する製品・サービスの導入検討度が上がる出来事

採用に関する製品・サービスの導入検討度が上がる出来事は、「費用対効果が見合うと判断できたとき」(36.3%)が最も多く、次点で「サポート体制が充実しているとわかったとき」(29.7%)、「社内の関係者からの評判がいいとき」(29.7%)と続きます。

しかし、2~6位までの項目はほぼ横並びの状態であることから、ターゲットとする企業ごとのニーズに沿って訴求を出し分ける必要があると考えます。

従業員規模別にみると、49人以下は「社内の関係者からの評判がいいとき」は低めで、経営層や採用責任者主導で決めている傾向が伺えます。

50~999人帯は費用対効果を最も重視する一方で、社内の関係者からの評判も重視する傾向があり、複数の人が関わり導入検討を行っていると考えられます。

1,000人を超えると、社内の関係者からの評判が最も割合が高く、費用対効果や課題解決とは別の力学が働くことで導入検討が加速することが想定されます。

【クロス集計】導入検討度合いが上がる出来事×従業員規模

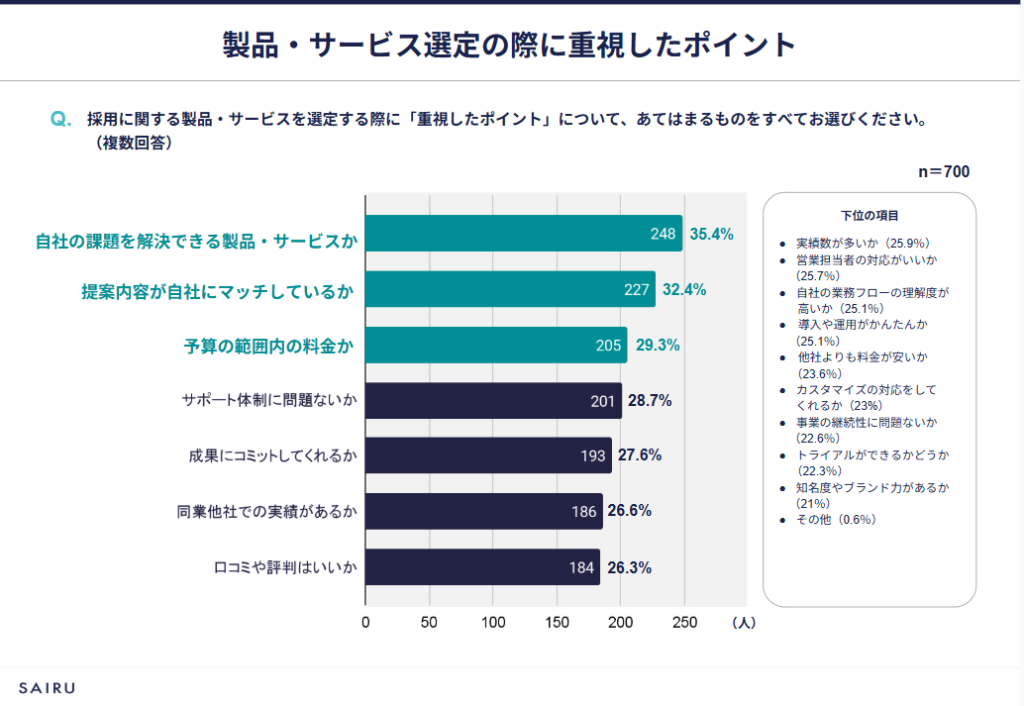

9.採用に関する製品・サービスを選定する際に重視したポイント

選定の際に重視したポイントは、「自社の課題を解決できる製品・サービスか」(35.4%)、「提案内容が自社にマッチしているか」(32.4%)、「予算の範囲内か」(29.3%)と続いています。

従業員規模別でみると、49人以下は最も予算を気にする傾向があり、採用に関する費用投下のハードルを示す結果となりました。

一方1,000人以上では、提案内容が自社にマッチしているかを重視する傾向があり、個別の提案を求める傾向が伺えます。

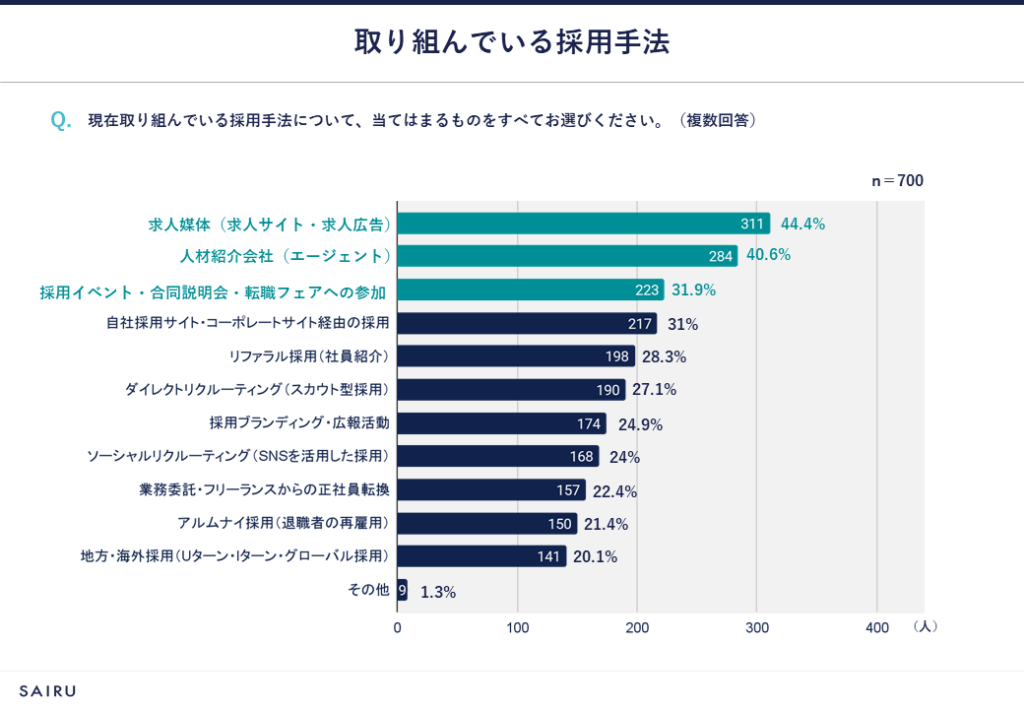

10. 取り組んでいる採用手法

現在取り組んでいる採用手法は、「求人媒体(求人サイト・求人広告)」(44.4%)が最も多く、「人材紹介会社(エージェント)」(40.6%)、「採用イベント・合同説明会・転職フェアへの参加」(31.9%)となっています。

最も高いチャネルでも5割に届かず、採用手法の多様化が進んでいることが伺えます。広告露出が増加してるダイレクトリクルーティング(スカウト媒体)でもまだ27%であり、伸び代が見込まれます。

本調査を踏まえた提言――採用担当者へのアプローチを最適化するには

1.企業規模ごとに課題を捉えた訴求を行う

企業規模ごとに抱える課題が異なるため、マーケティングメッセージの工夫が求められます。小規模企業では特に応募者数不足が深刻化している傾向があり、中規模企業では応募者の質・量両面で課題感があります。大企業では業務の多様化傾向があり、人的リソースの効率化や支援策を中心に訴求するのがよいでしょう。

2.販売パートナーとして外部の支援会社を重視する

採用担当者は、認知やリストアップ段階で人材紹介会社や採用代行会社など外部の支援会社を重要視しています。特に情報収集ルートが限られている小規模企業や受動的な情報収集傾向がある大企業に対しては、支援会社を経由した情報提供が有効です。販売パートナーとして支援会社との連携を強化することが重要です。

3.企業規模に応じたメディア展開を実施する

中小企業(49人以下)は採用に関する専門メディアをほとんど閲覧しないため、外部の支援会社経由やパーソナルな紹介経路を重点的に活用すべきです。対して企業規模が100人~999人以下の中堅企業では、採用専門メディアや比較サイトへの露出を積極的に進め、多様なメディア展開を図ることが効果的です。

4.第三者評価の訴求を強化する

採用担当者が製品・サービスが自社にマッチしているかを判断する際、社内関係者や導入企業の意見を重視します。比較サイトやSNSでの評判をモニタリングし、それらの第三者評価をサービス資料に明記するなど、客観的評価を訴求する施策が求められます。

5.費用対効果を明確に示す

製品・サービス導入を決定づける最大の要素は「費用対効果」であり、規模を問わず共通して重視されています。また、「予算内であること」も重要な要素となります。マーケティングコンテンツや営業プロセスにおいては、早期に予算を把握し、具体的で明確な費用対効果を訴求できる情報を提供することが効果的です。

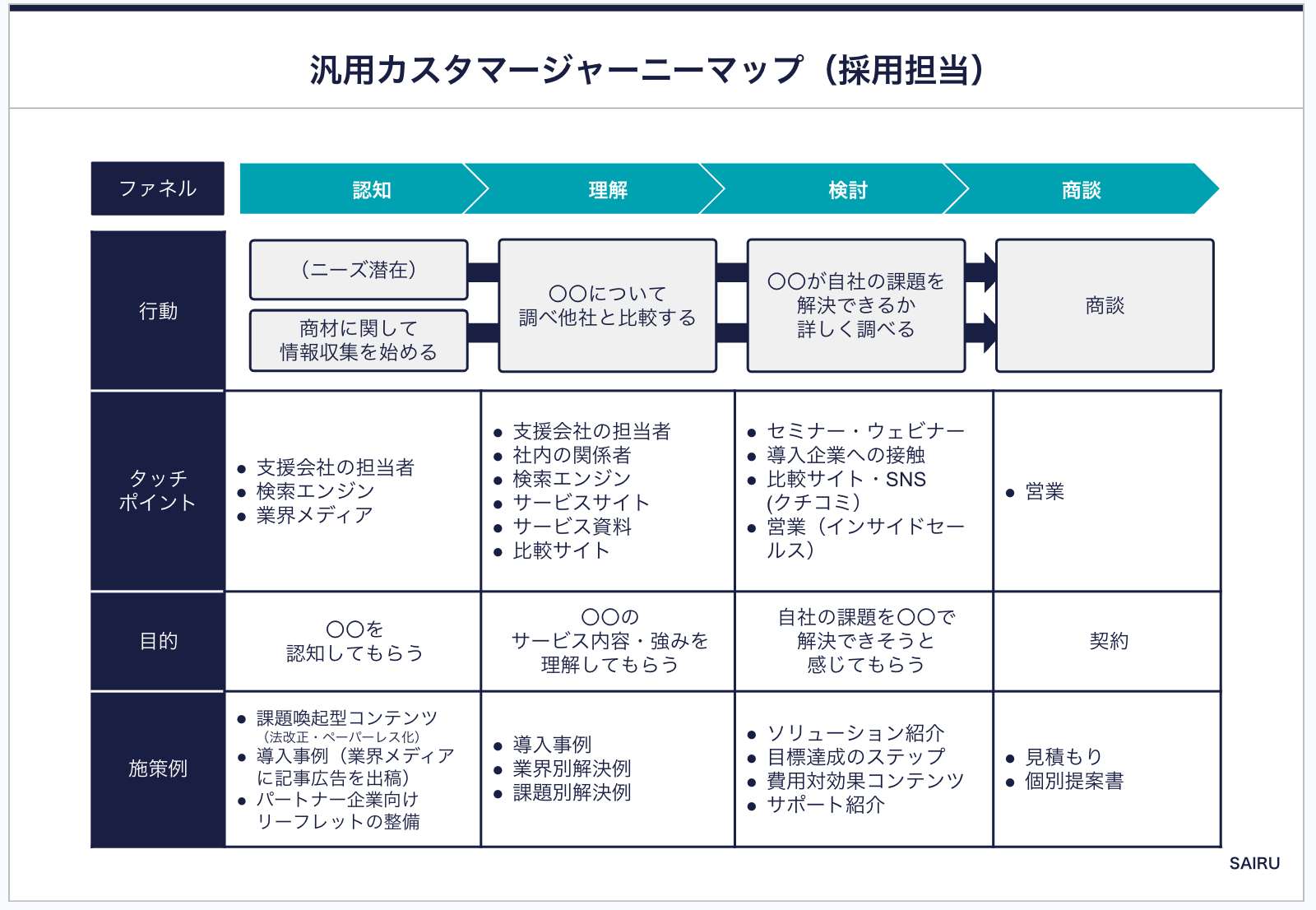

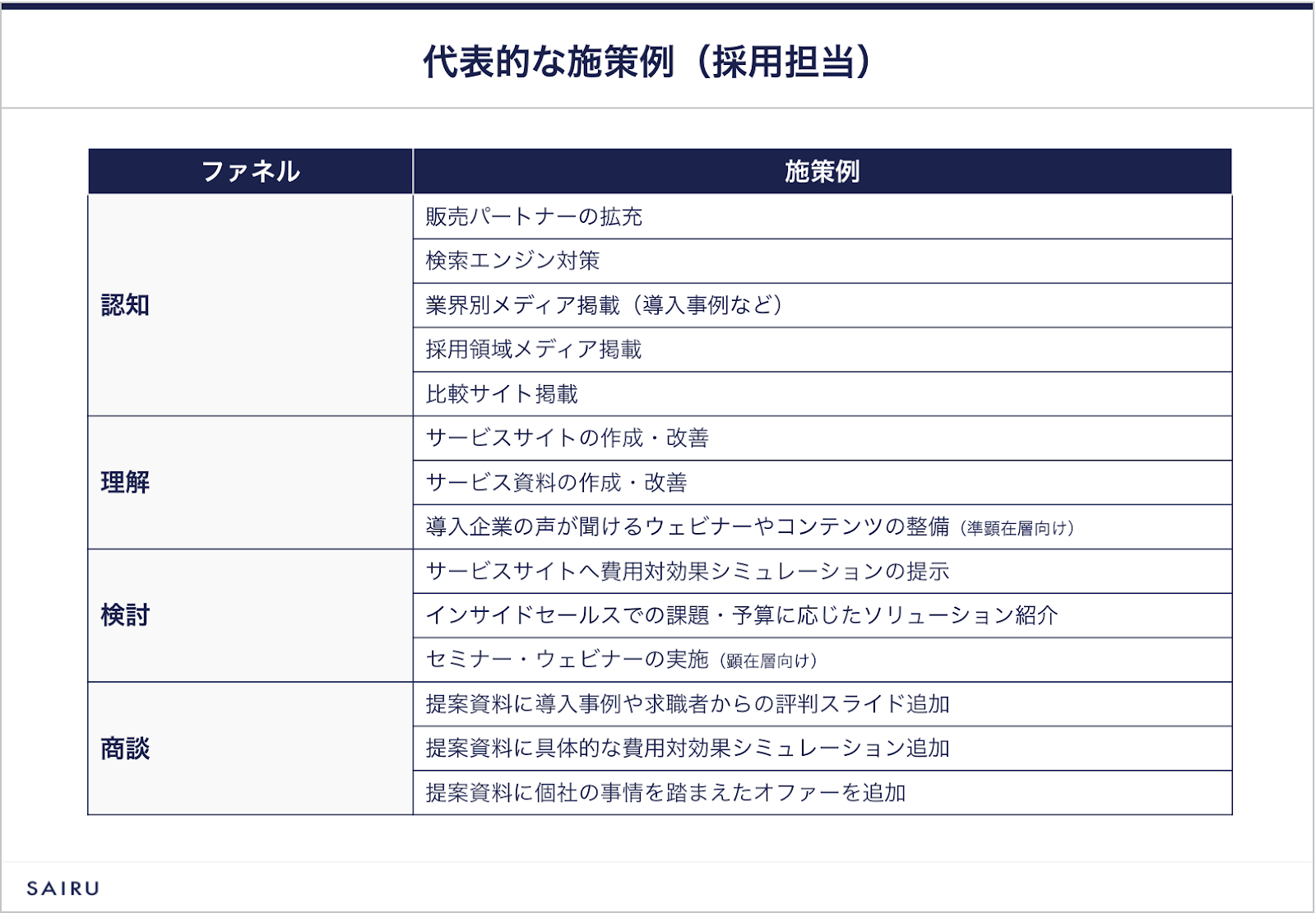

本調査から導くカスタマージャーニーマップ

以下は、本調査結果をもとにした採用担当向けカスタマージャーニーマップと代表的な施策例です。自社の商材やリソースにあわせてカスタマイズしてください。

カスタマージャーニーマップと代表的な施策例のスライド(PowerPoint形式)をダウンロードする※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとファイルがダウンロードされます。

※関連記事:売れるロジック

調査担当者の視点

本調査レポートの結果から、従業員数によって採用業務に関わる部署や情報収集チャネルが大きく異なることが明らかになりました。とくに、49人以下の小規模企業では情報収集経路の狭さや費用へのセンシティブさが顕著であり、500~999人規模および1,000人以上の企業においても情報収集の手段やスタンスに多くの相違点が見られました。

今回は採用担当全体を俯瞰した調査結果ですが、採用形態(新卒・中途・パート)や採用職種、業種によっても情報収集や購買検討に違いが生じることが採用担当者の特徴と考えられます。マーケティングや営業施策を検討する際には、この点も是非考慮していただけるとよいでしょう。

本調査レポートが、採用担当者に向けたマーケティング・営業活動を最適化するための一助となれば幸いです。