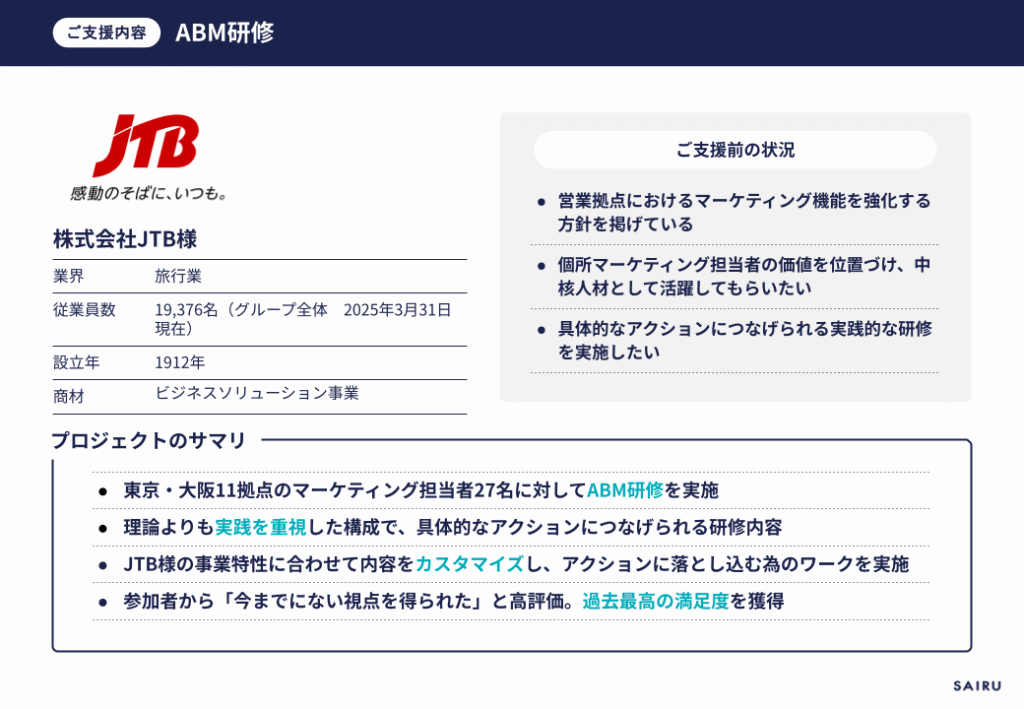

「交流創造」を事業ドメインとし、旅行のみならず多様な企業課題解決に取り組むソリューションカンパニーへと進化を続けている株式会社JTB様。現在、同社の法人事業であるビジネスソリューション事業において、ABM(アカウント・ベースド・マーケティング)戦略(※)に本格的に取り組んでいます。

2025年度の重点方針として、営業拠点におけるマーケティング機能の強化を掲げ、顧客との関係性の深化を目指している同社。ABM戦略の核となる“顧客起点のアプローチ”を実践レベルに引き上げるため、「ABM実践研修」を研修対象者に告知しました。才流(サイル)はその研修開催をご支援しました。

今回、ビジネスソリューション事業本部 事業推進部 マーケティングチームの佐伯さん、実際に研修に参加された東京中央支店 営業推進課 戦略推進グループの加藤さんに取材を実施。JTB様のABM戦略で重要な営業拠点におけるマーケティング機能について、また対象者への研修に対する感想についてもお話を伺いました。

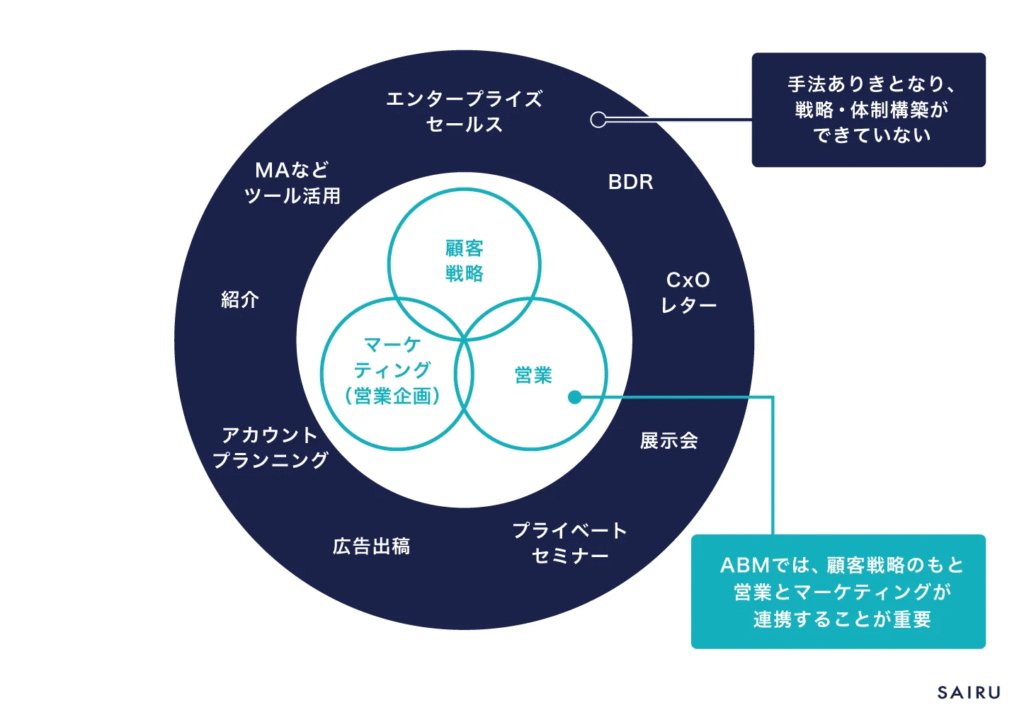

※ABM(Account Based Marketing):ターゲットアカウント(企業)を個社の単位まで定め、アカウントからのLTV最大化を目指すときに最適な戦略。既存顧客・新規顧客を問わず、営業とマーケティングを中心とした各部門連携のもとで、ターゲットアカウントごとにカスタマイズされた、マーケティングおよび営業活動を行う

※関連記事:

旅行代理店からソリューションカンパニーへ。JTBのABM戦略を推進するイベント設計術

JTBのBtoBマーケティングを強化!才流のメソッドが「大幅な時間短縮」につながった

必要不可欠なパートナーになるために。JTBが描くABM戦略

ーJTB様は2025年度の事業方針としてABMへの注力を発表しています。ビジネスソリューション事業におけるABM戦略の概要を教えてください。

佐伯 私は現在、ビジネスソリューション事業本部 事業推進部 マーケティングチームに在籍し、各営業拠点のマーケティング担当の育成に携わっています。私たちビジネスソリューション事業本部では、2025年度のABM戦略として「お客さまとのエンゲージメント向上」を掲げています。

ABM戦略においては、お客さま1社1社を理解し、最適な提案を行い、深い関係性を築くことが重要です。この取り組みを通じて、JTBを必要不可欠なパートナーとして位置付けていただくことを目指しています。

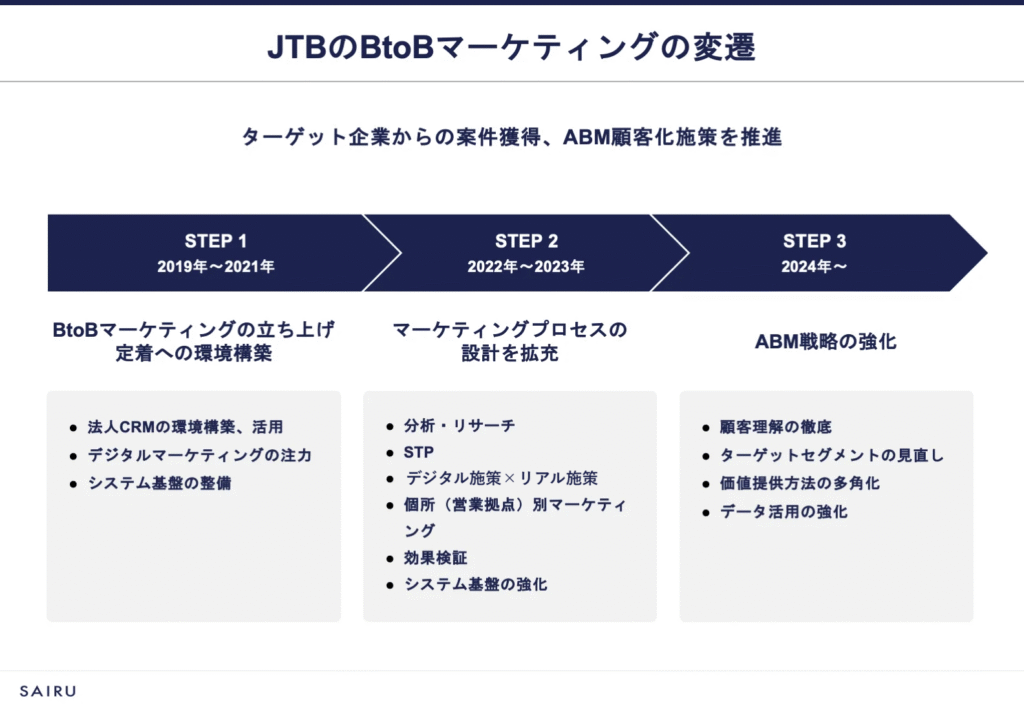

ーABMを主体とした現在のマーケティング体制になるまでの経緯を教えてください。

佐伯 2019年~2021年の3年間は、マーケティング活動の基盤やシステム基盤の整備に注力していました。特に力を入れたのは、デジタルマーケティング実践のためのCRM(※1)の構築です。私も営業個所(※2)に所属し、本部と連携してCRMの推進を行っておりました(当時の呼称は「法人CRM推進担当者」)。

2022年に本部のマーケティングチームに異動し、法人CRM推進担当者の活動支援を担当しました。デジタルマーケティングの立ち上げ初期ということもあり、チーム全体が施策の実行に集中している状況でした。その結果、お客さまの感情や行動背景を見落としがちになっていたのです。

私自身も「マーケティングとは何だろう?」と活動の意味を模索していました。すると、当時のマネージャーから「売れる仕組みでなく、お客さまが買いたいと思う価値をつくろう」という話がありました。

より戦略的なアプローチへの転換を図るなかで、法人CRM推進担当者の役割を変えていく必要性を感じました。そこで「個所マーケティング担当」を新たに設置することに。本部マーケティングチームと営業担当者の架け橋となり、営業拠点におけるマーケティング活動の推進を担ってもらう役割です。

2025年度は、営業拠点におけるマーケティング機能の強化を年間方針として掲げています。個所マーケティング担当の価値をしっかりと位置づけ、ABM戦略の中核を担う重要な役割として活躍してもらうためにさまざまな取り組みを行っています。

※1 CRM:Customer Relationship Managementの略。顧客の情報や行動、顧客とのコミュニケーション履歴などを一元管理することで、顧客との最適な関係を構築すること。ツールそのものを指す場合もある

※2 個所:ここでは営業拠点のことを指す

期待薄から一転、新たな視点を得られたABM研修

ー個所マーケティング担当を配置するうえで、どのような課題がありましたか。

佐伯 先ほどお伝えしたように、法人CRM推進担当の役割を個所マーケティング担当へと転換させました。しかし、取り組みの視座がなかなか向上せず、現場支援のオペレーターのような業務が主な仕事だと認識されていました。しかし、私たちが目指している個所マーケティング担当の本来の役割は、そのような業務レベルのものではありません。

個所マーケティング担当には、自個所のお客さまとしっかり向き合ってニーズや課題を深く理解したうえで、JTBとしてどのような価値提供ができるかを考え、営業担当に伴走してほしいと考えています。

ですが、これまで個所マーケティング担当の役割を明確に提示できていなかったため、その活動が評価されにくい側面がありました。そういった状況を変えるためにも、個所マーケティング担当が現場で使えるABMのノウハウを習得できる実践的な研修の必要性を感じていました。そこで、以前BtoBマーケティングのご支援をお願いした才流に、ABM研修について相談しました。

ー加藤さんは、今回のABM研修に営業拠点のマーケティング担当として参加されました。研修参加にあたって、どのような期待を抱いていましたか。

加藤 正直に申し上げると、それほど期待していませんでした。

これまで受けていたマーケティング研修は、マーケティングとは何かといった概念的な学びや、他拠点の優良事例の紹介、仮想のペルソナ設定などが中心。どの研修でも、どうやって具体的なアクションにつなげたらよいのかが不明瞭で……。毎回もやもやしていたこともあり、きっと今回も同じだろうと思っていました。

ー実際にABM研修を受けてみていかがでしたか。

加藤 ABM研修では、個々の顧客に焦点を当て、その顧客の状況を深く理解し、関係性を構築・強化していくための実践的な手法と思考法を学びました。

従来のJTBの営業は、ソリューション起点のアプローチが中心。そして私が所属している戦略推進グループでは、顧客起点でのアプローチが最も重要ではないかと検討し始めたタイミングでした。研修を通じてその方向性が正しいという確信を得られたこと、それが一番の収穫でしたね。

ABM研修での学びは実践的であり、JTBにとって新しい視点をもたらしたと感じています。

事業特性に合わせてカスタマイズ。実践を重視した研修設計

ーでは、そのABM研修の概要について教えてください。

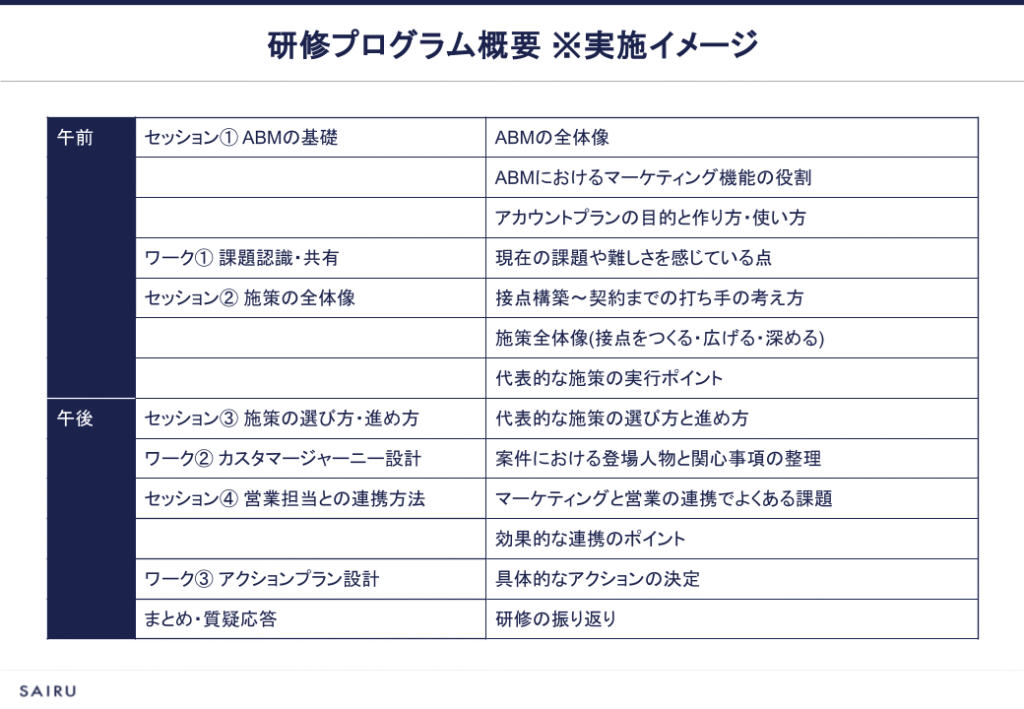

政次 先ほどのお話にあったように、JTB様からは「この研修が終わった後、具体的なアクションに移れるようにしたい」というご要望をいただいていました。そこで今回のABM研修は、理論よりも実践を重視した構成にしています。実践の内容もターゲット設定やプランニングは最小限にとどめ、具体的な施策やアクションにフォーカスしました。

研修は丸1日がかりで、講義の間にワークを挟みながら進めました。

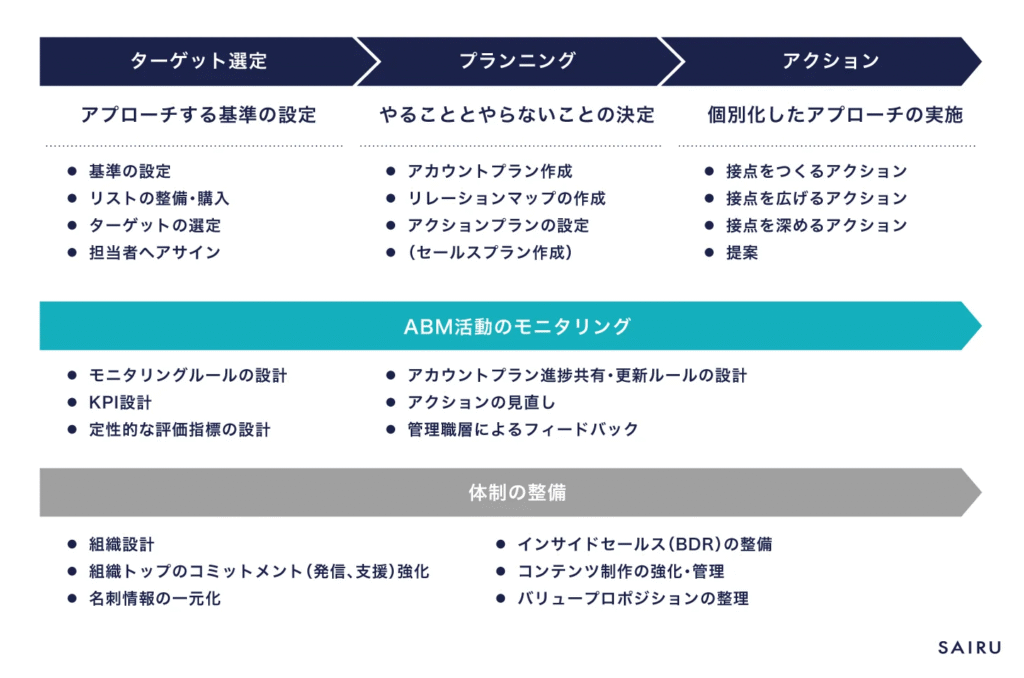

政次 まずはABMの基礎として、リードベースドマーケティングとの違いやLTVポテンシャルによって異なる取り組みパターンについて解説しました。

次に、ABMの全体像として、ターゲット選定、プランニング、アクションと、それを支えるモニタリング・体制整備があり、それぞれが連動していることを解説しました。特にアクションについては、接点をつくる、広げる、深める、の3つに分けて考える方法をご紹介しています。

他社の事例でもよく見られるのですが、接点をつくる施策に集中しがちという問題は起こりがちです。接点を広げる、深める部分も含めて、それぞれの施策がどんなときに向いていて、どんなときに向かないのか、実行するうえで何に気をつけないといけないのかを細かくご説明しています。

そのほか、手紙施策、1to1メール、顧問紹介サービス、マーケティングオートメーションの活用、勝手納品、顧客向け勉強会などの代表的な施策についても、それぞれの具体的な個別カスタマイズ例を挙げながら解説。さらに、営業連携でよくある課題や効果的な連携のポイントについてもご紹介しました。

ワークでは、契約後までのカスタマージャーニー設計や、アクションプランの設計など、実務で使える実践的な内容を中心に実施しました。

※関連記事:ターゲットアカウントとの接点を「つくる」「広げる」「深める」アクション|ABM 入門と実践ガイド第5回

政次 なお、今回の研修は施策・アクションに重きをおいたものですが、いきなり施策から考えるのはよくある落とし穴です。本研修ではABMの基礎となる戦略の重要性を確認したうえで進めています。

ー研修内容はJTB様に合わせてカスタマイズされていましたか。

佐伯 はい。ABMにもあらゆる手法がありますが、よりJTBのビジネスソリューション事業に合う内容になっていました。研修資料だけではなく、講義やワークの場で提示する事例についても、私たちにとって納得度の高いものになっていましたね。

政次 私自身、JTB様のビジネスソリューション事業に対し、日本のさまざまな課題解決につながっていく事業だなと感じていました。研修を通じて少しでも貢献できたらという思いでカスタマイズさせていただきました。

ワークについても、すぐにアクションしていただけるように設計しました。意思決定関与者の洗い出し、関心事項と対策の仮説設定など、実際の顧客を想定した演習を行い、すぐにアクションをしていただけるようにと意識しました。

実践的な学びが可能にする顧客起点の価値最大化アプローチ

ーABM研修で特に印象に残った内容はありますか。

加藤 大企業の検討プロセスに関する部分ですね。

たとえば、アウトバウンドのアプローチが基本となるため、お客さまは自社に対して警戒心を持った状態からスタートすることが多く、商談化までに時間がかかること。ステークホルダーが多く、商談化からさらに時間がかかること。そのほかにも、大手企業への営業・マーケティング活動を進めるうえで理解しておくべき前提があることを学びました。

ぜひ営業担当全員に理解してもらいたいと感じ、研修後に共有しています。

また、新規営業においても、営業を受ける側の心理を理解したうえでアプローチすることの重要性を学びました。テンプレート的なアプローチではなく、相手の立場を考慮したアプローチが必要だと。

ーリレーションマップ(顧客との関係性を整理するシート)についても実践されたとお聞きしました。

加藤 リレーションマップは非常に重要なツールだと考え、実際に1社をピックアップして佐伯と一緒に作成してみました。率直に申し上げて、作成は非常に大変でしたね(笑)。

組織図が公開されている企業は限られていますし、過去の名刺情報も古くなっていることがあります。一営業担当が作成するには限界があると感じました。

佐伯 その一方で、リレーションマップを作成することで可視化されたことも多かったです。どの部署と次にお付き合いを深めるべきか、その部署の課題は何か、どのような提案ができるかといった仮説の立て方が、非常にシンプルになったと思います。

加藤 リレーションマップをいきなりデジタル上で作ろうとすると大変なので、まずは模造紙と付箋で作ってみるのがいいかもしれません。チームみんなで名刺の情報をばっと書き出して。

佐伯 そのほうがいいかもしれないですね。一人で向き合うのはすごく大変でしたから(笑)。

政次 早速取り入れていただいてありがとうございます。チームで作るワークはとても効果的だと思います。特に、初めて作るときはとても時間がかかります。今回の研修では作り方のワークは行いませんでしたが、作り方にもコツがありますので、ぜひまた研修でご一緒させてください(笑)。

ー研修で得た学びを、今後どのように活用していく予定ですか。

加藤 研修では、接点をつくり、広げ、深める手法が想像以上に多様であることに驚きました。これまで私たちが実践してきた手法以外にもさまざまな手法があることを知り、大きな気づきを得ました。取り入れられるものは積極的に活用していきたいと考えています。

JTBにはあらゆる商材があります。お客さまに対して「この商材いりますか?いらないですか?」を繰り返していると、お客さまも疲弊してしまいますし、薄っぺらい印象を与えてしまうでしょう。

そうではなく、「こういう課題はありませんか?」と課題を想定し、お客さまが「はい」と言った瞬間からソリューションの組み合わせを考える必要があります。

政次 商材が多い企業様だからこそ、個別のソリューション提案ではなく、複数のソリューションを組み合わせた包括的な提案ができますよね。売上としても大きくなりますし、お客さまへの提供価値も大きくなる。ABMを進めていくうえでの理想的な形だと思います。

加藤 最終的には、お客さまとの関係を連鎖的に拡大していくことが重要です。一人ひとりのお客さまに満足していただけなければ、次の担当者を紹介していただくことはできません。

私たちが提供するものに対して共感し、「それいいね」と言ってもらうこと。そのためには、それぞれのお客さまに合わせたアプローチを十分に検討し、実行していくことが必要だと考えています。

これは私たち個所マーケティング担当だけでなく、本部のマーケティングチームも含めた共通認識になったのではないでしょうか。

「過去最高の満足度」期待を超えた才流のカスタマイズ対応

ー研修全体を通して、参加者の満足度はいかがでしたか。

佐伯 今まで私が担当したマーケティング研修の中で、一番満足度が高い結果となりました。参加者の評価も5点満点中4点や5点が多く、非常に良い評価をいただいています。

特に満足度が高かった点は、リレーションマップの有効性と、従来の「接点をつくる」だけではなく、「接点を広げる」「接点を深める」といった考え方と手法を学べたことでした。

参加した個所マーケティング担当からは、「自分たちにもできる」「今までにない視点だった」という声が上がっています。

ー才流の研修講師(コンサルタント)の対応はいかがでしたか。

佐伯 個所マーケティング機能を強化するために、この研修は非常に重要でした。だからこそ、政次さんには相当な無理難題をお願いしていました。

政次さんはJTBの事業特性を深く理解して、私たちに合うように研修をカスタマイズしてくれました。「こんなものが出てくるんだ」と思わず口に出してしまったほど、私たちの課題を的確に捉えていただいたと感じています。

また研修設計においては、こちらから共有した昨年の個所マーケティング担当者の活動課題をていねいに読み取っていただきました。私たちが変えたいと思っていた部分をすべて考慮し、研修を設計してくれたと感じています。

政次 過去の課題について詳しくお聞かせいただいたことは、非常にありがたかったです。特に避けたかったのは、研修だけでなくマーケティングやABM自体に対してネガティブな印象を持たれることでした。

いただいた情報をもとに、研修後に前向きにABM活動に取り組んでいただけるよう意識して研修を設計させていただきました。

営業にとって「なくてはならない存在」へと価値転換

ーJTB様として、今後のABM推進の方向性をどのように考えていますか。

佐伯 これまでは定量的な指標でABMを評価していましたが、今後はお客さまとの関係性の質を測る定性的な評価軸も重要だと考えています。

そこで、お客さまとの関係性を多面的に評価する独自のチェックリストを導入しました。該当する営業担当社員にチェックしてもらい、お客さまとどのような関係性にあるのかを可視化する活動を進めています。本当はお客さまにもチェックしていただき、整合性を確認したい気持ちです(笑)。

ー個所マーケティング担当には、本部としてどのような活動を期待していますか。

佐伯 現状は、本部からの意図を営業に分かりやすく伝え、双方向の橋渡しを担う「通訳者」のような活動が主流です。

ですが今後は、営業担当と連携してお客さまの課題を見出し、関係性の深耕を通じて、ABMを現場主導で実装していただきたいです。

ー最後に、個所マーケティング担当のみなさんに向けてメッセージをお願いします。

佐伯 みなさんはJTBのABM戦略を成功に導く重要な役割を担っています。今回の研修で学んだことを活かし、お客さま1社1社と深い関係性を築いていくことで、大きな成果につながると確信しています。

これまで、個所マーケティング担当の活動は評価されにくい側面がありました。これからはみなさんの活動を見える化し、営業組織に必要な存在であることをしっかりとブランディングしてまいります。

本部として、みなさんが自信を持って活動できるよう明確な方針とサポートを提供していきます。一緒にJTBのABM戦略を成功させましょう。

(撮影/関口 達朗 取材・文・編集/ 河原崎 亜矢)