大手企業で新規事業開発を支援する組織・個人に焦点を当てる連載「新規事業開発を支援する人たち」。今回は、ヤマハ株式会社の新規事業創出活動「TRANSPOSE(トランスポーズ)」を紹介します。

同社では、2015年に社内公募制度Value Amplifier(バリューアンプリファイアー)をスタート。ヤマハの強みである音と音楽、楽器、オーディオを中心に、新しいプロダクトやサービスを生み出してきました。

10年目を迎える2025年。ヤマハの新規事業創出活動は、企業の文化や組織構造、既存のビジネスモデルを変えるようなダイナミックな取り組みに挑戦するTRANSPOSEへと進化。Value Amplifierも、グローバルなビジネスコンテストへと変わります。

TRANSPOSEの狙いを、新規事業開発部の皆さんに伺いました。

聞き手は、才流のコンサルタント・野田 拓志です。

2004年入社。カジュアルオーディオの商品企画のほか、歌って会話するコミュニケーションロボット「Charlie(チャーリー)」、音声合成技術を活用した「なりきりマイク」など多くのプロダクトやサービスを生み出す。2025年4月より現職。アイデア公募制度と0→1事業開発の両方を統括する。

2017年入社。情報システム部門でWebシステムの運用保守などを担当。Value Amplifierへの応募をきっかけに新規事業開発の面白さに気づき、同制度の企画運営に携わる。今回のリニューアルを主導。音声トリガーによるバスドラム演奏の実現を目指す、ヤマハと慶應義塾⼤学との共同研究「VXDプロジェクト」にも参画。

2018年入社。情報システム部門、経理部門を経験。ヤマハ入社のきっかけである「クラシック音楽を通じて社会貢献したい」という思いから、新規事業開発に従事。アイデア公募制度の企画・運営を担当。ヤマハ本社のある浜松エリアを中心に、ピアノトリオ・奈都トリオのバイオリニストとして音楽活動も行う。

2020年入社。知的財産部にて、国内外の特許出願・権利管理に携わる。Value Amplifier応募をきっかけに、新規事業開発の領域へ。ミュージックコネクト推進部を経て新規事業開発部に異動。歌い手と弾き手をつなぐサービス「カバーダ」の立ち上げ、運営を担当。

2020年入社。マーケティング統括部にて、オンライン合奏サービスアプリ「SYNCROOM(シンクルーム)」を担当。その後、ミュージックコネクト推進部にて、AI合奏技術を活用したアプリを企画・開発。サービスづくりに魅力を感じ、新規事業開発部へ。クラリネット奏者として、浜松の吹奏楽団・浜松シャルールウインドシンフォニーで活動する。

国内外のステークホルダーとの共創を見据える「TRANSPOSE」

野田 ヤマハでは、2025年7月より、新しい新規事業創出活動「TRANSPOSE(トランスポーズ)」をスタートしました。2015年から続く社内公募制度「Value Amplifier(バリューアンプリファイアー、以下VA)も含めた、ヤマハの新規事業開発の取り組みを大きく進化させた活動と伺っています。

倉光 TRANSPOSEは、ヤマハの新規事業を進化させるための活動全般の名称です。

TRANSPOSEは、移調を意味し、曲の中心となる調(キー)が変わることを指します。音楽の物語の中で、舞台が別の場所に移り変わるような変化への意識と、共創パートナーとこれまでとは違う視点から事業を生み出し、お互いを大きく発展させていくという思いを込めています。

TRANSPOSEでは、大きく3つの領域を扱います。1つ目は、事業開発スキーム(ステージゲート・オープンイノベーション・評価制度など)の開発。2つ目は、M&Aを含むオープンイノベーションやCVC、スタートアップとの共創。3つ目は、社内外からの応募を想定したビジネスコンテストです。VAは、TRANSPOSEの枠組みとして、グローバルなビジネスコンテストへとリニューアルします。

野田 TRANSPOSEには、どのような狙いがあるのでしょうか。

倉光 2025年5月に当社が発表した中期経営計画「Rebuild & Evolve」では、「2035年に売上構成比の10%を新規事業で創出する」という目標を掲げており、イノベーションへの機運が全社で高まっています。

この高い目標を達成するためには、自社で企画・事業化するだけでなく、スタートアップや海外企業との共創を通じて事業領域を拡大することが欠かせません。

その具体的な取り組みの1つとして、2025年1月にはシリコンバレーの拠点(Yamaha Music Innovations、以下YMI)を法人化し、CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)を設立しました。また、私たちが所属する新規事業開発部も社長直下に設置されました。

このように、新規事業開発の領域全体をデザインし直し、その中でVAを含むこれまでの取り組みがどのような役割を果たすかを明確にした上で、TRANSPOSEは設計されています。

山本 組織体制が変わり、TRANSPOSEが具体化していくにつれ、かつてない勢いを感じています。

私がVAの運営に携わり始めたとき、社内には「わざわざリスクを背負ってまで新規事業をやる必要があるの?」という雰囲気を個人的に感じていました。逆風に立ち向かうのではなく、むしろ無風の感覚でした。

ただ私自身は、「世の中が想像もしていないようなワクワクするプロダクトやサービスをヤマハから誕生させ、1つの文化を創っていきたい」と考えていたので、めげずにVAを進めてきました。今は「新規事業をガンガンやっていこう」という追い風が吹いています。この追い風に、全力で乗っているところです。

社内の風土を変えたValue Amplifier

野田 TRANSPOSEへのリニューアルにあたり、VAのこれまでの成果を教えてください。

山本 VAは、ヤマハ国内の社員を対象としたビジネスコンテストです。これまでに、500件近くの起案から、事業化8件、商品化5件を実現しました。

たとえば、VOCALOID(ボーカロイド)関連プロダクトや、近年若い世代で人気のゲーム配信・ゲーム中のコミュニケーションに特化したオーディオミキサー「ZG01」などが、VAから生まれています。

VOCALOIDに関しては、2023年に期間限定の「VOCALOID β-STUDIO」という研究スタジオを立ち上げ、β版公開を経て、複数の正式版プロダクトをリリースしています。

またZG01の事例では、社内にゲーム業界の熱量を伝えるという土壌つくりから始めた点が特徴的です。アイデアを起案した方は、社内にeスポーツ部を設立しました。そこから、若い社員から管理職まで巻き込み、「ゲーム業界に対して、もっとヤマハの価値を提供していこう」というムーブメントを起こし、リリースまでつなげました。

辻 VAは、10年という時間をかけて少しずつ社内からの評価を得てきた制度だと感じています。「あの社内ビジコンね」と一言で伝わるレベルまで浸透し、社内の風土が変わったと実感しています。

山本 近年は、30件ほどのアイデア応募がありましたね。アイデア通過者は、自身の業務時間の20%を割き、半年間かけてアイデアの検証を行うことができます。ある年は、28件の応募に対して6件が最初の仮説検証ステージに進みました。

上司の立場から見ると、VAの活動は管轄部門のミッションとは異なり、既存事業への直接的な還元は期待できません。しかし、10年前にVAに参加した社員が、今、管理職になっています。なかには、部下から「VAにアイデアを出してみたい」と相談された際、自身のVAでの成長体験を振り返り、「ぜひチャレンジしてみて」とその背中を押してくれるケースが出てきていました。

社内公募制度は挑戦と改善の積み重ね

野田 10年をかけて着実に成果を出してきたVAにとって、TRANSPOSEは大きな転換となりましたね。

山本 実は、TRANSPOSEの構想が固まる前から、VAの事務局ではリニューアルを進めていたんです。リニューアルの大きな狙いは、VAからリリースするプロダクト数の増加と、そのスピードアップでした。加えて、ヤマハの既存事業の枠を超えた飛び地的なアイデアの実現やサービスの展開を目指すことも目的にしていました。

VAはこれまでも改善を重ねてきた経緯があります。開始当初はアイデアが集まっても、事業化をどの部門や制度で進めていくかの出口戦略が不明確で、リリースが増えない時期がありました。

この課題を解決するため、2020年からは各事業部がテーマを提示し、採択されたアイデアを該当事業部が事業化する「事業部テーマ制」を開始。これにより、年に1、2件のプロダクトリリースと、事業化のスピードアップが実現しました。

しかし、事業部テーマ制には「既存領域に近いアイデアが選ばれやすい」という課題がありました。そこで2023年からは、既存事業にとらわれない自由なアイデアを募集しましたが、「既存事業に近いアイデアでないと選ばれない」という印象が残り、期待するようなアイデアが集まらなかったのです。

これらの状況と上司からのアドバイスを受け、VAの仕組み自体を大きく見直す時期が来たと判断し、2023年と2024年はアイデアの募集を行わず、制度の作り変えに注力していました。そのようななか、TRANSPOSEの構想が具体化し、現在のリニューアルにつながりました。

野田 リニューアルでは、どのような点に着目しましたか。

辻 まずは、社内アンケートと定性インタビューによる調査を行い、VAの課題を明らかにすることから始めました。その結果、「新規事業開発の仕組み」と「人材育成の明確化」という課題が浮き彫りとなり、これらの解決に向けた制度作りを進めてきました。

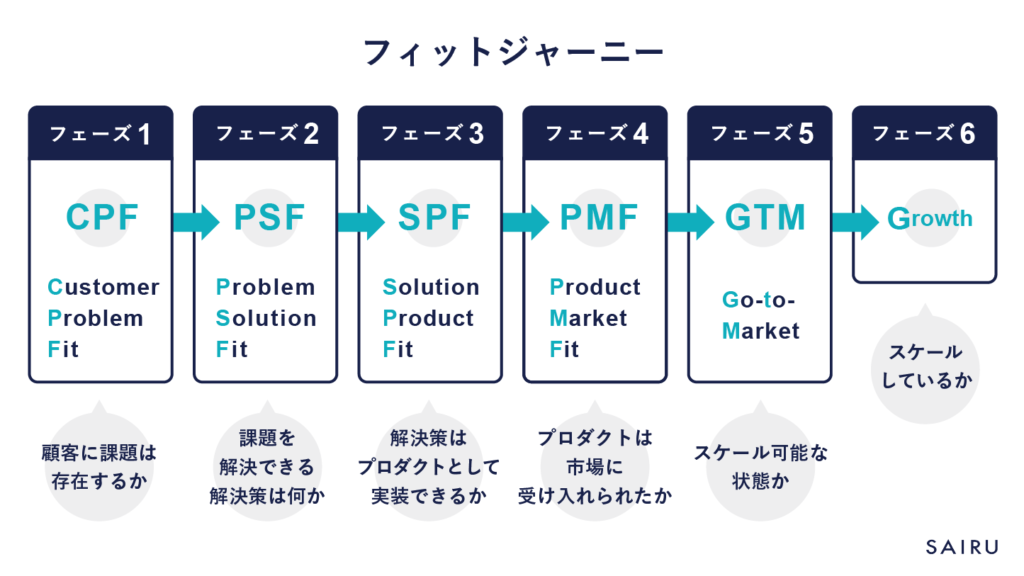

山本 新規事業開発の仕組みについては、外部の専門家に支援いただきながら整えました。とくに、フィットジャーニーのCPF(Customer Problem Fit)とPSF(Problem Solution Fit)に相当する検証プロセスは形になってきたと実感しています。

野田 人材育成面では、どのような仕組みをつくっているのでしょうか。

辻 これまでは、新規事業開発に関連するセミナーやワークショップを単発で実施してきました。TRANSPOSEでは、マインドとスキルの2つの面から新規事業開発の基礎力が体系的に身につくような仕組みを構築しています。

マインドチェンジプログラムは、アイデアの応募前を想定した誰でも参加可能なプログラムです。スキル開発プログラムは、アイデアの応募後に選ばれた人が参加できる、寺子屋のような学びの場を想定しています。また今後は、YMIへの短期留学などの越境プログラムについても検討予定です。

山本 体系的な人材育成の仕組みがないと、「新規事業開発の天才が現れるのを待つ」のような状態になってしまいます。そこで、社外のイノベーター複数人にインタビューを行い、みなさんがどのような経験を通して成長してきたかを調査し、その共通点や学びを、新しい制度に反映しています。

藤井 私は入社1年目にVAに応募し、アイデアが採択されました。しかし、次の仮説検証のフェーズで何をしたらよいかがわからなかったことを覚えています。

当時もマニュアルやプロセスはありましたが、充分とは言えませんでした。また外部メンターのサポートがあっても、自分自身に受容できる準備ができておらず、専門的なアドバイスを咀嚼しきれませんでした。

そのような経験から考えると、プロセスの整備やワークショップの開催、さらに仮説検証を進める際に必要な情報が整備されたポータルサイトなどが用意され、ビジネスコンテストの仕組みとして大きく進化していると感じます。

第三者の視点からヤマハの強みを知り、新しい価値創出へ

野田 では、TRANSPOSEとして、ヤマハ社外と海外からもアイデアを募ることになった背景を教えてください。

山本 これまで飛び地的なアイデアが少なかった理由に、「ヤマハの強みはこの分野だから」というバイアスがあったのではないかと考えているんです。

そこで、社外や海外からの視点を取り入れ、「ヤマハは、こんなことを世の中から期待されている」「ヤマハブランドは海外のこの領域で強みが活かせる」と気づきを得る。そして、新しい価値の創出につなげていくという設計を考えました。多様な価値観を知り、お互いに刺激を受け合いながら仮説検証や事業化を進めていきたいです。

辻 ビジネスコンテストでは、スポンサー企業を募ることも考えています。また、ヤマハ社内からの応募は現時点で日本のみを想定していますが、ゆくゆくは海外のグループ企業からの応募や、海外の企業とヤマハの海外拠点同士で組むようなことも考えています。応募者が大きな舞台でチャレンジできるよう、今後も舞台を整えていきたいですね。

野田 その他、今後の注力点を教えてください。

辻 ビジネスコンテストを通したスキルアップが明確にわかるよう、人事制度と紐づけ、人材育成面での評価制度を強化したいです。

これまでは、半年に1回、事業化を進めるアイデア通過者の上司に活動報告を行っていました。今後は、参加者のモチベーションを高めるだけでなく、送り出す側の部門も「1年後の成長を楽しみに応援しよう」と思っていただけるような仕組みにできたらと考えています。

山本 また、ビジネスコンテストのターゲットをより明確にしていきたいです。もともとVAは、入社したばかりの若手層と50代以降のベテラン層からの応募が多い傾向にありました。

しかし運営としては、幅広く30〜40代の層からの応募も増やしたい。所属部署の現場の要の世代ですから、忙しいという事情はわかりますし、ヤマハには所属部署でやりたいことができているという社員も多いのです。

それでも、「もっとチャレンジしたい」と考える社員がいるはず。そんな仲間をどう巻き込んでいくか、社内マーケティングにも力を入れたいです。

倉光 「このままでいいんだろうか」「スキルを活かして何かやりたい」とウズウズしている社員はいると思いますね。ぜひ、ビジネスコンテストというフィールドで思い切りバットを振ってほしいです。その環境をいかに心地よいものにするかも、今後の目標の1つです。

新規事業推進のマインドセットは「間違いを恐れず、自ら走る」こと

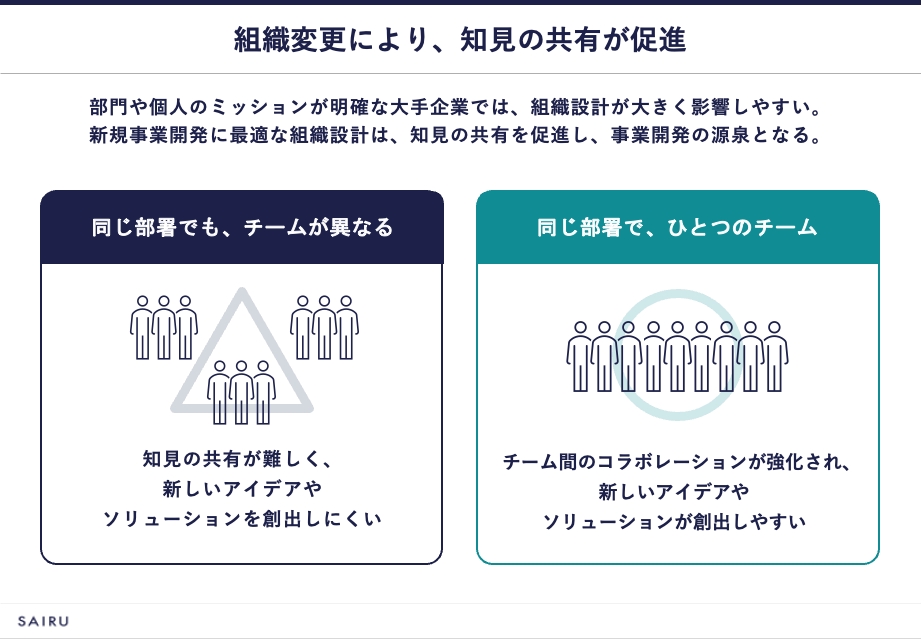

野田 続いて、新規事業開発部の組織について教えてください。組織変更により、これまでビジネスコンテストを運営してきたチームと新規事業開発チームが同じ部署になったと伺いました。どのような変化が起きていますか。

倉光 私たちが所属する新規事業開発部の前身は、ミュージックコネクト推進部という部門の中にありました。ミュージックコネクト推進部は「音・音楽領域で新しい価値を生み出す」というミッションを持っていたため、新規事業開発の知識やスキルをインプットしながら、複数の事業開発を進めてきたという経緯があります。

倉光 新しい体制により、新規事業開発部と他部署との連携が取りやすくなったほか、何より、ビジネスコンテスト運営チームと事業開発チームが同じチームとなり、両方の知見や経験を共有しやすくなりました。

事業開発側で採用していたステージゲートの仕組みをビジネスコンテストにも適用するなど、1つの評価軸の上で事業を進めていくことができるのは、非常に大きい点です。

土岐 私は、ミュージックコネクト推進部での経験を経て、マインドセットが新規事業にスイッチできました。以前は、マーケティング統括部で既存のサービスを担当しており、「確実に、慎重に」というマインドを大切にしていました。

新規事業に関わるようになってからは、不確実ななかでも「とりあえず動こう」というマインドに切り替わりました。アイデアが浮かんだら、身近な人から見込み顧客までインタビューをしたり、プロトタイプをつくって形にしたり、テストマーケティングをしたりと、どんどん動くようになっています。

藤井 私の場合は、動くことで体が慣れていったという表現がしっくりときています。動きながら社内外の人と話すなかで、「新規事業開発ってこういうことか」と腑に落ちていきました。行動に集中できた背景には、倉光さんが「まずは走ろう」と背中を押してくれたことがありますね。

野田 倉光さんご自身も、プロダクトや事業開発のキャリアを歩まれていらっしゃいますよね。

倉光 部署のメンバーには、「まずは走ろう、動こう」と伝えています。私がコミュニケーションロボットを企画していたときは、新規事業開発部のような環境がなく、走りたくても走れなかった経験があるからです。新規事業に注ぐエネルギーは、根回しや細かな資料作成ではなく、事業そのものに100%使ってほしいと願っています。

そして、新規事業開発で得た経験や知見を、部署内だけでなく社内のさまざまなところへ循環させていく。そんなヤマハの新しいキャリアパスのモデルケースとして、活躍してほしいですね。

ヤマハから、楽しくてワクワクする事業を創ろう

野田 最後に、今後の展望をお聞かせください。

倉光 TRANSPOSEは、新しいことへの挑戦意欲や、やってみたい事業があるという人にとって、大きな転機ですし、新規事業開発部のメンバーにとっても、私にとっても挑戦の機会です。しっかりと成果が現れる組織や仕組みにしていきたいですね。

そして、メンバーには明るいリーダーシップを発揮してほしいです。新規事業を推進する部署がおとなしいと、まわりも参加したい気持ちにはなりづらいでしょう。「新規事業は楽しくてやりがいがあるよ」という空気を絶やさぬよう、努めたいです。

山本 TRANSPOSEでワクワクするアイデアを事業化し、そのプロセスで得た経験や知見を、社内のさまざまな事業部や既存事業で活かしていく。そのようなサイクルの実現を目指して活動したいです。

私は、世界中にワクワクする気持ちを持った人があふれてほしいと思っています。せっかく面白いアイデアがあるのに、環境や制約によって実現できず、推進者のモチベーションが下がってしまうのは、本当にもったいないことです。新しい文化の源泉となるワクワクする気持ちを拡大させていく受け皿として、ヤマハとこのチームが発展していければいいなと考えています。

辻 チームの目標は、事業部の課題やアイデアを持っている人にとって、「まずはTRANSPOSEのビジネスコンテストにチャレンジしてみよう」「とりあえず相談してみよう」と真っ先に思い浮かべてもらえる存在になることです。

私自身、音楽が持つ大きなパワーを実感して生きてきました。音楽の会社であるヤマハから、社会に良いインパクトをもたらすサービスを生み出したいです。個人的な願望としては、大好きなクラシック音楽が今よりもっと注目され、広がっていくといいなと願っています。

藤井 新規事業開発におけるリーダーシップの話が出ましたが、みんなを引っ張っていく王道の方法もあれば、いろんな人の手を借りながら1つひとつ着実に泥臭く進んでいく方法もあると思うんです。私は後者のタイプです。

挑戦したい人には、「さまざまなやり方があるなら、自分のアイデアも進められそうだ」と思ってもらえたらいいなと考えています。仕組みづくりと人と人のつながり、その両面から支えられる存在になりたいです。

土岐 ヤマハは2027年に創業から140周年を迎えます。「大手企業 新規事業」と検索すると、サジェストに「失敗」という言葉が出てきますよね。しかし、ヤマハのような長い歴史を持つ会社でも新規事業を成功できるのだと、胸を張って言える未来を目指しています。

そして、音と音楽の力で人と世界を変えていく。私自身、音楽や楽器が大好きです。「ヤマハで人生が変わった」と言っていただけるような会社にしていきたいと思っています。

才流のコンサルタントが解説

社内公募制度には、応募数の減少や事業化の難しさなどの課題があります。

ヤマハの社内公募制度「Value Amplifier(VA)」は、10年にわたって挑戦と改善を重ね、事業化8件、商品化5件と、着実に成果をあげてきました。

そして今回、VAは、ヤマハの新規事業創出活動「TRANSPOSE」内のプログラムのひとつとして、グローバルなビジネスコンテストへと進化しました。同社の柱となる事業を創出し、社員のワクワクする気持ちを育む環境をより強化するための仕組みが、着々と形成されています。

また、ビジネスコンテストを運営してきた山本さんたちも、事業開発に携わっていくそうです。その経験・知見を活かしたコンテスト設計が、今後さらに加速していくと感じました。

この飛躍のタイミングを活かし、従来の枠にとらわれないヤマハ発の革新的な新規事業がさらに増えることを、心待ちにしています!