KPI(Key Performance Indicators)は、組織が目標を達成するために必要な行動を評価する中間指標。多くの企業でKPIを用いた業績管理を行っていますが、うまく活用できていないと悩む企業は少なくないようです。

KPIをうまく活用できない場合、そもそもの設定や運用に問題があるケースがほとんどです。

そこで本記事では、KPIの設定と運用に関して、15のよくある失敗例と原因、解決策について解説しました。以下のような悩みをお持ちの方は、自社のKPIやモニタリングシートを参照しながらお読みください。

- KPIは達成するのに、KGIは達成しないことがある

- メンバーがKPIを意識してくれない

- KPIをうまく使えている自信がない

才流では「KPIをうまく設計・運用できない」「営業活動を最適化したい」企業さまを支援しています。フィールドセールスでお困りの方はお気軽にご相談ください。⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

KPIとは?

失敗例を紹介する前に、まずはKPIの定義について簡単に説明します。

冒頭でも説明したとおり、KPIはKey Performance Indicatorの略。日本語では「重要業績評価指標」と訳されます。簡単にいうと、組織の最終目標であるKGI(Key Goal Indicator/重要目標達成指標)を達成するための中間指標です。

関連する用語として、KGIとKSFがあります。本記事ではKGIとKPIだけ覚えておいてください。

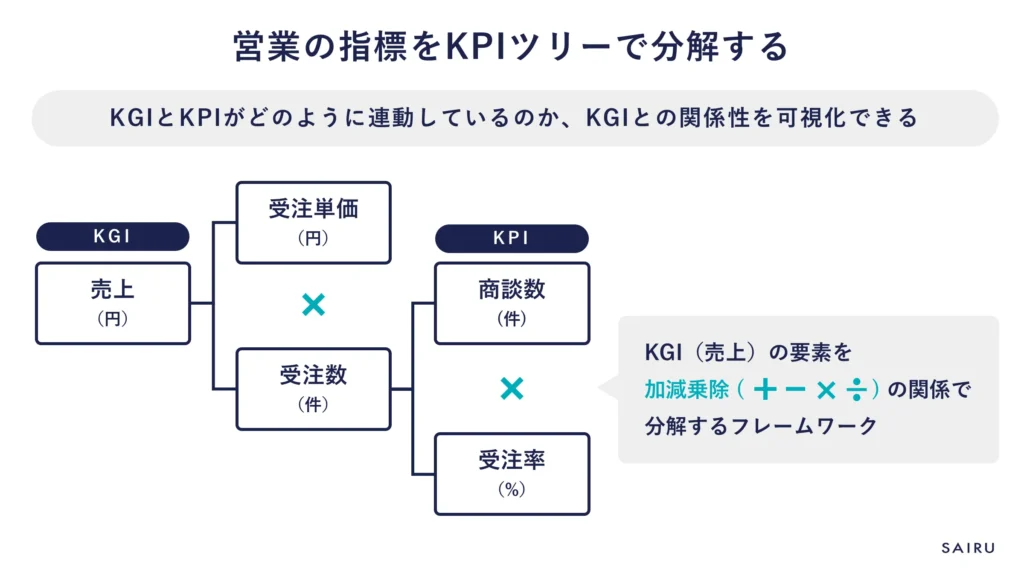

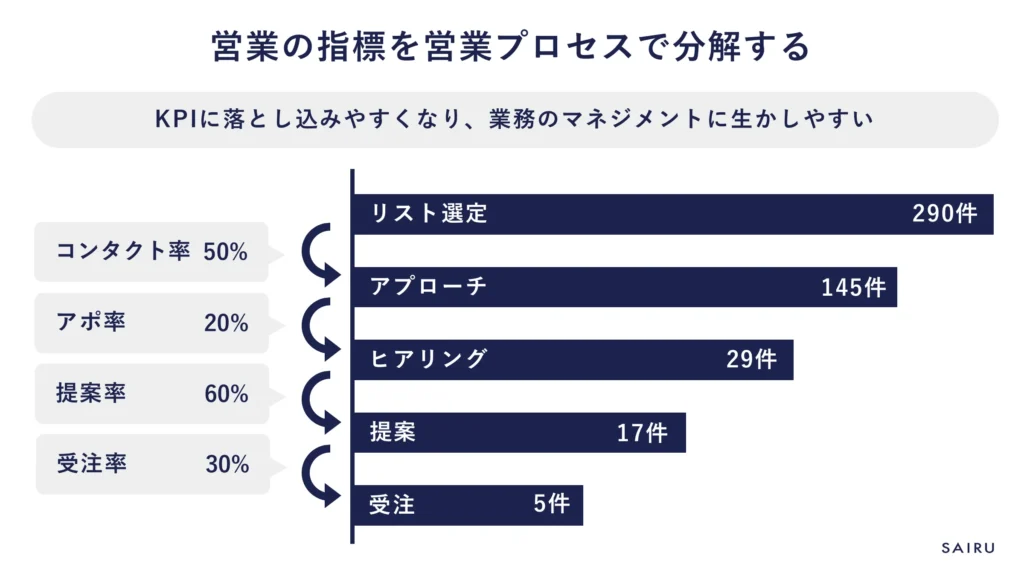

組織の最終目標であるKGIの要素を分解し、目標までのマイルストーンとなるKPIを設定することで、KGI達成までの道筋をロジカルに組み立てられます。また、中間目標を定量化できるため、進捗確認やボトルネックの早期発見、業務プロセスのマネジメントなどにも役立ちます。

またKPIを設定する際は、KPIツリーや業務プロセスでKGIの構成要素を分解するのが一般的なやり方です。

KPIの基本や具体的な設定方法、管理方法については、以下の記事で詳しく解説しています。KPIの理解や設定方法に不安がある場合は、ぜひお読みください。

※関連記事:KPIとは? 設定&管理方法と失敗しないためのチェックリスト

KPIの設計でよくある失敗例

ここからは設計と運用に分けて、KPIの活用でよくある失敗例と原因、解決策を解説していきます。まずはKPIの設計における失敗例からです。

1. 定量的に計測できるKPIが設定されていない

一つ目は、定量的に計測できないKPIが設定されているケースです。

よくある失敗例

以下のようなKGI・KPIを設定している

- KGI:既存企業からの受注件数 前期比120%UP

- KPI:受注企業のファン化

よくある原因

- ビジョン・ミッション・バリューからKPIを設定した

- 戦略・戦術をそのままKPIに活用した

- 参考にできる数値データがなかったので、定性的なKPIを設定した

改善例

以下のようなKPIを設定する

- KGI:既存企業からの受注件数120件(=前期比120%UP)

- KPI:受注3か月後の顧客満足度スコアが4.0以上の顧客数200件

解決策:定量的に計測できる指標にする

前述したとおり、KPIはKGIを達成するための中間指標。KGIとなる業績や成果の着地見込みを期中に評価しなければなりません。

一方、受注企業のファン化は戦略の一部ではあるものの、定量的に計測できず、KGIの進捗度合いを評価できません。そのため定性的な情報は、定量的に計測できる指標に変換することが望ましいのです。

参考にできる数値データが少ない場合は、業界の平均値や一定期間の過去データからおおよその数値を作成します。バッファをもたせた値を設定すると、未達のリスクも軽減できます。

※例:直近半年のデータから算出した値の110%をKPIとして利用する

2. KPIとKGIが連動していない

つづいて、KPIとKGIが連動していないケースです。

よくある失敗例

以下のようなKGI・KPIを設定。KPIは達成したものの、KGIは達成しなかった

- KGI:受注件数10件

- KPI:新規顧客の商談件数30件

よくある原因

- 指標を検討するときにツリー図を作成していない、もしくはツリー図に漏れがある

- KGIに直結する要素がほかにある

- KPIの行動がKGIに転化するまでのリードタイムを考慮しきれていない

※3つ目の原因については、後述する「5. 各KPIのリードタイムが考慮されていない」で詳しく解説しています。

改善例

漏れていた要素をKPIに反映する

- KGI:受注件数10件

- KPI:商談件数60件(新規顧客の商談件数30件、既存顧客の商談件数30件の合計)

解決策:ツリー図を書いてKGIの構成要素を整理する

繰り返しになりますが、KPIはKGIを達成するための中間指標。KPIはKGIの構成要素でないといけません。

KGIの構成要素を確認するのに有効なのが、冒頭でも触れたツリー図です。ツリー図でKGIを構成する要素を漏れなく洗い出し、設定したKPIがあるかどうかを確認しましょう。

また、KPIとKGIは連動するもの。仮にKPIが10%減少すれば、KGIも10%減少する関係性でないといけません。この関係性になっていないと、失敗例のようにKPIは達成したのにKGIは未達という本末転倒な状況が起こります。

前述した失敗例では、KPIを新規顧客の商談件数30件としています。ところが、実際には受注の半数が既存顧客から発生しているため、既存顧客の商談件数も30件必要でした。したがって、正しいKPIは上記の改善例のようになります。

3. 各KPIの設定目的が明確になっていない

つづいては、KPIが設定されているだけの状態になっているケースです。

よくある失敗例

以下のようなKGI・KPIが設定されている

- KGI:受注件数10件

- KPI:商談件数40件、商談受注率25%

よくある原因

- とくに理由なくKPIを設定した

- 経営目標を算出するためにKPIを中間指標として策定し、どう活用していくのかは検討していなかった

改善例

主要KPIと活動KPIを設定する

- KGI:受注件数10件

- 主要KPI:商談件数40件

- 活動KPI:架電件数100件

解決策:各KPIの目的を確認し、主要KPIと活動KPIに整理する

前提として、KPIは設定するだけでは価値がなく、組織が意識して行動することで初めて意味を成します。またKPIは、企業や組織によって呼び方は変わるものの、主要KPIと活動KPIに分けられます。

- 主要KPI

- 着地を予測し、打ち手を検討・実施するための数値(例:商談件数)

- 営業企画や営業部長が、週次や月次など期間を定めてモニタリングし、未達の場合は早期に打ち手を検討する

- 活動KPI

- プレイヤーの行動を統制するための数値(例:架電件数)

- 営業マネージャーが日次や週次でプレイヤーごとに確認する

一口にKPIといっても、活動KPIなのか、主要KPIなのかによって確認する人、確認する頻度、モニタリングする目的は変わります。一度自社のKPIを点検し、設定目的が曖昧な場合は主要KPIと活動KPIに整理してみてください。

4. KPIを割合で設定している

4つ目は、KPIを商談受注率や解約率のような割合で設定しているケースです。

よくある失敗例

以下のようなKGI・KPIが設定されている

- KGI:受注件数10件

- KPI:商談受注率25%

よくある原因

必要な行動が定義できているため、そのままKGI・KPIに設定した

改善例

KPIを量で設定する

- KGI:受注件数10件

- KPI:商談件数40件(=商談受注率25%を前提として必要な商談件数)

解決策:KPIを割合ではなく量で設定する

KPIはKGIという結果指標に対し、期中で早期に状況を確認するための指標でもあります。期間が終了するまで明確な状況が確認できない指標は、設定すべきではありません。

とくに商談受注率や解約率をKPIとして設定してしまうのは、よくある失敗例。前提となっている量が減った場合に、KPIは達成してもKGIは達成しないという状況に陥ります。

たとえば、商談受注率は25%の目標に対し40%と大幅達成したものの、商談件数が半減したので結果的にKGIは未達に終わる、といったパターンです。

また割合で設定したKPIは、「すでに商談率は達成しているから、日程が決まっている商談をすべて来月にリスケして今月のKPIの算出対象から外そう」といったように意図的にコントロールできてしまいます。

よって、KPIは割合ではなく量で設定すべきなのです。今回の例でいえば、商談受注率25%を前提として、KPIには商談件数を設定するのが望ましいでしょう。

分母の量が大きく変わらないことが明確で、意図的なコントロールができない場合は割合でKPIを設定することもあります。ただしモニタリングが大変になるケースがほとんどのため、基本的には量でKPIを設定することを推奨します。

5. 各KPIのリードタイムが考慮されていない

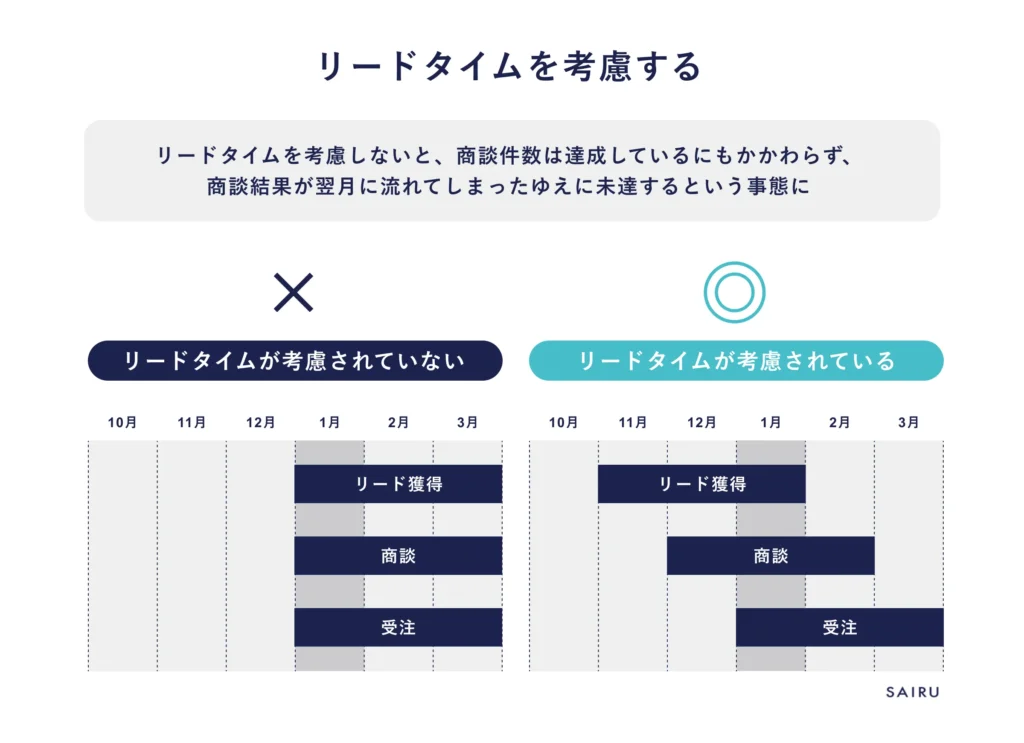

次に紹介するのは、リードタイムが考慮されていないケースです。

よくある失敗例

以下のようなKGI・KPIが設定されている

- KGI:受注件数10件(1-3月)

- 主要KPI:商談件数40件(1-3月)

- 活動KPI:架電件数160件(1-3月)

よくある原因

- パイプラインの歩留まりを計算し、目標から各パイプラインの値を逆算してKPIにした

- 昨年一年間のデータから算出された歩留まりを四半期の歩留まりに適用した

改善例

期間を指定してKPIを設定する

- KGI:受注件数10件(1-3月)

- 主要KPI:商談件数40件(12-2月)

- 活動KPI:架電件数160件(11-1月)

解決策:リードタイムを考慮してKPIを設定する

多くの企業で、ファネル型の歩留まりをそのまま目標やKPIにも適用しています。しかし、歩留まりの算出方法の多くは、基本的にリードタイムが考慮されていません。

とくにBtoB企業では、リード獲得後に商談獲得のためのナーチャリングを行ったり、商談の過程で顧客が予算の確保や稟議を行ったりと一定の時間がかかります。

ここでリードタイムが加味されていない計画を適用してしまうと、商談件数は達成しているにもかかわらず、商談結果の判明が翌月になってしまったゆえに未達するという事態が生じてしまうのです。

加えて、このケースは「商談の結果が分からなかっただけであり、受注率の低下ではない」として問題視されないことがほとんど。ゆえに、翌期も同じ要因で未達を繰り返してしまうのです。リードタイムの概念がないと正しい計画を立てられないだけでなく、状況の判断さえも困難になります。

よって、KPIを設定するときはリードタイムを考慮する必要があるのです。上記の改善例のように期間を指定してKPIを設定するとよいでしょう。

6. KPIが現実的な数値になっていない

6つ目は、KPIが現実的な数値になっていないケースです。

よくある失敗例

以下のようなKGI・KPIが設定されている

- KPI:商談件数100件(※前期同期間比150%)

- 活動KPI:ポスティング件数10,000件(※前期同期間比150%)

よくある原因

目標が1.5倍になったので、設定したKPIを一律1.5倍にした

改善例

現実的なKPIを設定する

- KPI:商談件数100件(※前期同期間比150%)

- 活動KPI:架電件数400件

解決策:現実的な数値にする、現実的な数値にできない場合は実現に向けた支援や対策を行う

KPIを設定するときは、現実的に達成できるかどうかも考慮する必要があります。非現実的な行動KPIを設定してしまった場合に、組織のコンディションが大きく崩れるからです。

ハードワークによって休職や退職が発生すれば、そのぶんの個人目標を組織内でリカバリーしなければならず、達成はより非現実的に。そんな状況下で組織でKPIを意識して行動するのはむずかしいでしょう。

活動KPIを1.5倍にしたときに実現の難易度が高くなってしまうのであれば、代替となる効率的なやり方を探すべきです。どうしても1.5倍の活動KPIを設定しないといけない場合は、リストの提供や業務効率化ツールの導入などの実現に向けた支援を手厚く行いましょう。

7. 活動KPIを複数設定している

つづいては、活動KPIを複数設定しているケースです。

よくある失敗例

以下のようなKGI・KPIが設定されている

- 主要KPI:商談件数100件

- 活動KPI:商品Aの提案200件、商品Bの提案400件

よくある原因

個人や組織に課されている目標が複数ある

改善例

明確・シンプルなKPIを設定する

- 主要KPI:商談件数100件

- 活動KPI:提案600件(ただし商品ごとの構成比はウォッチする)

解決策:活動KPIを明確・シンプルにする

活動KPIは、KPIのなかでもとくに設定に注意が必要です。活動KPIは性質上、プレイヤーが日常的に強く意識しながら活動する必要があるからです。複数の活動を指示してしまうと、意識づけの観点で難易度が大きく上がります。

たとえば新規顧客への架電100件、既存顧客のアポでの提案20件という活動KPIが設定された場合。プレイヤーは常に新規と既存を意識し、そこに紐づくタスクと対象期間に占める進捗を意識しなければなりません。

進捗管理が煩雑になるのに加え、達成に向けた活動においても、それぞれのリスト作成やトークスクリプトの整備が必要です。活動効率や学習効率が著しく低下するでしょう。

前述したとおり、活動KPIはプレイヤーの行動を統制するための指標です。

活動KPIの設定には勇気ある取捨選択が必要だといっても過言ではなく、多少のリスクを伴ってでも、やることを明確・シンプルにすることが重要です。どうしても活動KPIを複数設定したい場合は、原則2つまでに絞って設定することを推奨します。

8. 活動KPIがツリー図の上層に置かれてる

8つ目は、活動KPIをKGIに近い指標で設定しているため、選択できるリカバリー手段がなくなってしまうケースです。

よくある失敗例

以下のようなKGI・KPIが設定されている

- KGI:受注件数10件

- 主要KPI:見積り提出件数20件

- 活動KPI:商談件数30件

よくある原因

KGI、KPIにつながる行動の細分化が足りていない

改善例

商談件数ではなく、架電件数をKPIにする

- KGI:受注件数10件

- 主要KPI:商談件数30件

- 活動KPI:架電件数150件

解決策:活動KPIはできるだけツリー図の下層の要素で設定する

前述したとおり、KPIはKGIという結果指標に対し、期中で早期に状況を確認し、打ち手を講じるためのもの。KGIに近すぎる指標で進捗が滞ると、打てる手が限られてしまいます。

活動KPIは、行動の統制はもちろんのこと、このような問題を発生させないために設定するという目的もあるのです。

たとえば活動KPIを商談件数とした場合。当該期間の最終月に商談件数が未達だと発覚した際に、どんな打ち手を選べるでしょうか。リカバリーするために慌てて商談をつくっても、当該期間内での受注はむずかしいでしょう。商談受注率を上げるか、まったく計画に入れていなかった方法で受注するしかありません。

一方、もしも活動KPIを架電件数にしていれば、架電よりも上のレイヤーで打ち手を講じることができます。架電量が担保できない場合は、商談化率が上がるようにトークスクリプトを磨く、キャンペーンを企画するといった方法で商談数を担保できるでしょう。

早期のアラートによって選べる打ち手を増やし、達成率を上昇させることもKPIを設定する目的のひとつ。主要KPIを形成する活動KPIは、できるだけツリー図の下層部に置くことが望ましいのです。

9. KPIが組織間で悪影響を及ぼしている

つづいては、KPIが組織間で悪影響を及ぼしているケース。たとえば、マーケティング部門がリードの質を落としてでもリード獲得目標を達成しようとするゆえに、営業部門に質の悪いリードが入ってきてしまうような状況です。

よくある失敗例

以下のようなKGI・KPIを設定している

- マーケティング部門のKGI:リード提供1,000件

- インサイドセールス部門のKGI:アポ獲得数100件

- インサイドセールス部門のKPI:架電数1,000件(=商談化率10%)

よくある原因

The Model(ザ・モデル)※のような縦割り組織で活動している

※The Model(ザ・モデル):営業プロセスごとに部門を分ける体制。マーケティング部門、インサイドセールス部門でリード創出、リードナーチャリングを行い、フィールドセールス部門が商談、受注、受注後はカスタマーサクセス部門が担当する。

改善例

以下のようなKGI、ウォッチ指標を設定する。

- マーケティング部門のKGI:リード提供12,000件

- インサイドセールス部門のKGI:アポ獲得数100件

- インサイドセールス部門のKPI:架電数1,000件(=商談化率10%)

- 両部門でのウォッチ指標:リード内の課長以上3,600件(構成比30%)

解決策:他の部署、前工程・後工程への影響やリスクを考慮してKPIを設定する

KPIを設定しても、他部署からの影響を受けてしまうようなら、KPIをうまく運用できない可能性が出てきます。

たとえばマーケティング部門のKGIがリード提供数 前期比2倍になった場合、マーケティング部門はリードの質を多少低下させてでもKGIを達成できるように活動するでしょう。

そこでインサイドセールス部門が従来どおりの架電を行ったとしたら、アポ獲得量は必ずしも2倍にはなりません。KPIを設計した際に前提としていた顧客像や検討フェーズから外れたリードが混ざるため、架電アポ率が下がる可能性があるからです。

当然、これはインサイドセールス部門の架電の質の低下ではありません。インサイドセールス部門としては架電量を追いながらも、同時に難易度の上がった架電アポ率についても対策が必要な状態にあるのです。

別で、インサイドセールス部門の架電目標1,000件に対して、マーケティング部門のリード提供数の目標が1,000件だったという例もあります。マーケティング部門が目標を100%で達成して、初めてインサイドセールス部門の目標達成の前提をクリアできるという状況は、インサイドセールス部門からするとリスクが高すぎます。マーケティング部門にバッファをもった目標を設定してもらう必要があるでしょう。

このような状況は、多くの組織で見られます。KPIを効果的に運用するためには、他の部署や前工程・後工程への影響やリスクも考慮してKPIを設計する必要があるのです。

10. KPIにバッファがない

つづいては、KPIにバッファがないケースです。

よくある失敗例

以下のようなKGI・KPIが設定されている

- KGI:受注件数10件

- 主要KPI:商談件数40件

よくある原因

- 過去実績を細かく分析してKPIを設定した

- 事業計画に利用したKPIをそのまま目標値にした

改善例

算出した素案の110%の数値でKPIを設定する

- KGI:受注件数10件

- 主要KPI:商談件数44件

解決策:バッファをもたせたKPIを設定する

休退職や異動、検索アルゴリズムの変更による流入数の減少、市場の変化による商談率や受注率の悪化など、組織はつねに想定外の事案が発生する可能性をはらんでいます。

しかし、多くの組織で過去実績に基づいてKGIやKPIを設定します。そこで過去にはなかった事案が発生した場合、中小規模の組織では対応するのがむずかしく達成の難易度が急激に上がります。

KPIを設定するときは、こうしたイレギュラーの事案が発生した際に吸収できるよう、ある程度のバッファをもたせることが必要です。さまざまな方法がありますが、たとえば個人目標の素案を算出した際に110%にしたものを目標値とするのもひとつです。

KPIの運用でよくある失敗例

ここからは、KPIの運用に関して、よくある失敗例と原因、その解決策を解説していきます。

11. KPI達成のための責任者がいない

まずはKPI達成のための責任者がいないケースです。

よくある失敗例

以下のようなKPIが設定されている

- 主要KPI:受注件数10件(責任者:営業部長)

- 活動KPI:商談件数40件(責任者:不在)

よくある原因

- KPIを追う組織と設計した組織が同じでない

- 例:事業企画部がKPI設計、営業部が実行

- 組織が大きく、統制がとりづらい

改善例

各KPIに責任者を配置する

- 主要KPI:受注件数10件(責任者:営業部長)

- 主要KPI:商談件数40件(責任者:全体は営業部長、各課は各課長)

解決策:各KPIに責任者を配置する

前述したとおり、KPIは設定しただけでは達成されません。KPI達成のための現状把握や行動マネジメントが欠かせず、そのためには各KPIに明確に責任者を配置することが重要です。

責任者は数字を把握するだけでなく、進捗がよくない場合に要因の特定と見込みの算出、打ち手の提案まで行います。

小さなユニットの目標数字は各組織に任せるスタイルもよく見かけますが、この場合はどこかの組織が未達した際にリカバリーされないリスクがあります。たとえば2課は早々に100%達成したので、50件未達している1課を助けよう、とはならないでしょう。自組織の達成のみを責任範囲としてしまうと、リカバリーの力学が生まれないため、全体の達成が困難に陥りやすいのです。

そのため、とくに主要KPIに関しては各組織の責任者に加え、全体の責任を持つ担当者を別途配置することをおすすめします。

12. KPIの進捗を確認するタイミングと会議体を定めていない

つづいては、KPIの進捗を確認するタイミングと会議体が定まっていないケースです。

よくある失敗例

モニタリングシートを週次で送っているが会話はされていない

この問題が発生しやすいケース

達成方法は各組織に任せる運用スタイルをとっている

改善例

毎週水曜にモニタリング会議を実施し、営業企画とKPI責任者で進捗確認を行う

解決策:責任者間で定期の進捗確認会議を実施する

各KPIに責任者を配置し、モニタリングシートを用意していたとしても、KPIの運用がきちんと回らないケースがあります。責任者であっても日々のさまざまな業務に追われ、KPIの優先度が下がったり、認識がずれたりするからです。

そこで一定のタイミングで状況を確認し、必要に応じて原因と打ち手を確認することは未達を防ぐのに役立ちます。また原因と打ち手は、他の組織に横展開できるケースが多く、組織全体としてナレッジを共有できるという効果も期待できます。

定期的に会議を実施し、以下のような点を確認・検討しましょう。

【参加者の例】

| 参加者 | 主な役割 |

|---|---|

| 企画 ※例:営業企画 | 会議の設定や進行 |

| KGI・KPIの責任者 ※例:部長、各グループのマネージャー | KPIの進捗報告 自部署で展開できる要素の持ち帰りと活用 |

【会議内容の例】

- 責任者による報告

- KPIの進捗率

- 今月、今QのKPIの達成率予測

- 達成、未達の要因

- (未達の場合)リカバリープラン

- 会議参加者による確認

- リカバリープランの実現の可能性

- 達成、未達理由に他の組織にも当てはまる潜在要素がないか

13. KPIが達成しなかった際のリカバリー策が決まっていない

次に紹介するのは、KPIが達成しなかった場合のリカバリー策が決まっていないケースです。

よくある失敗例

KPIである商談の損失が100件を超えたので、リカバリー策の検討・実施をしたが、時間が足りず期中でリカバリーしきれなかった

よくある原因

- 各組織長が自組織のKPIの責任を持っている

- 階層型の組織のため、リカバリー策の決定や承認を得るのに時間がかかる

改善例

KPIである商談の損失が20件を超え、その要因から今後も損失が拡大する可能性もあったので、事前に準備しておいた5種類のリカバリー策のうち、プランAを実行した

解決策:あらかじめリカバリー策を複数準備し、状況の変化にすぐに対応できるようにする

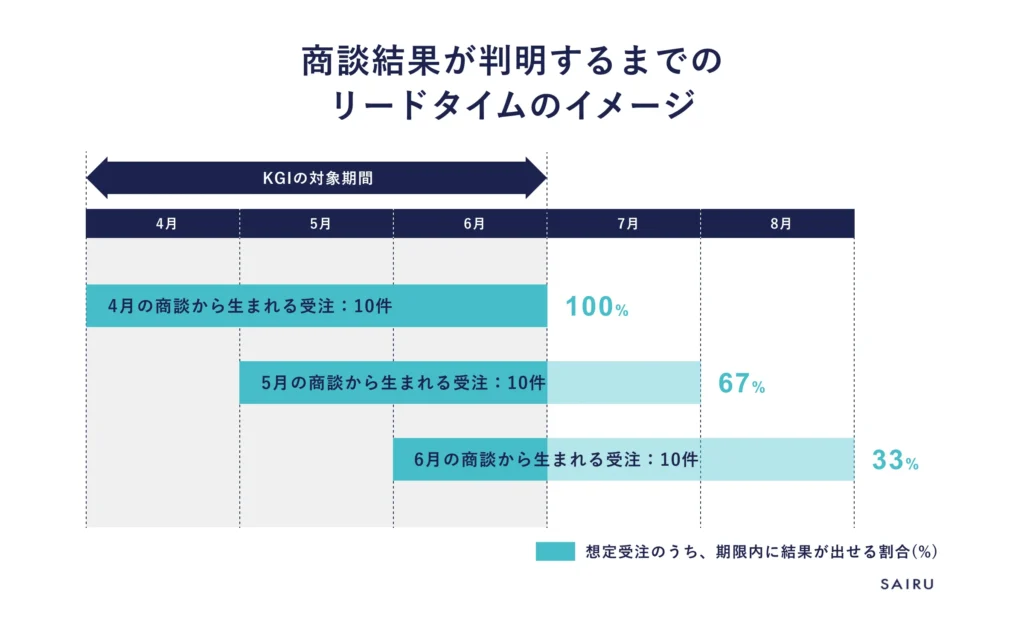

KGIとKPIをツリー図で表現したときに抜け落ちてしまいがちなのが、時間の概念。多くの企業で年間・半期・四半期という単位で目標が設定されるものの、KPIの設定やリカバリーについて時間を意識できている企業は少ないのが実態です。

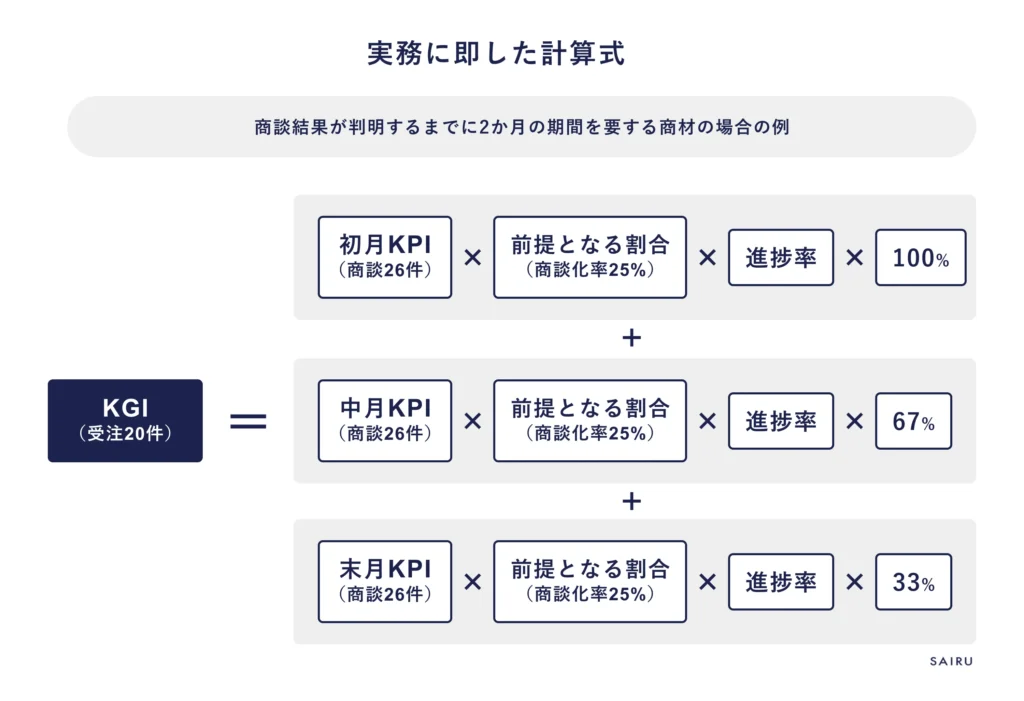

よって、KGIを分解して、KPIを導き出すときの式は、以下のようなものになりがちです。

ところが実務を踏まえて考えてみると、実際には上の式に進捗率と商談結果が判明するまでのリードタイムが加わります。そのため、たとえば商談結果が判明するまでに2か月の期間を要する商材の場合、以下のような式になります。

つまり四半期のように期間が短い場合には、リカバリーがわずか数週間遅れるだけでも未達の可能性が極めて高くなるのです。

筋のよい施策を考え、実行にうつし、リカバリーしきるまでには、どんな小さな組織でも時間がかかります。とくに達成までの期間が半年以内の場合は、事前にリカバリー策を複数準備し、状況の変化にすぐに対応できるようにしておく必要があるでしょう。

またリカバリー策のタイミングも、発動から成果がでるまでの必要リードタイムをあらかじめ考慮して設定しておくことで、時間切れによる未達を回避できます。

14. 期が始まる前にKPIが共有されていない

つづいては、期が始まる前にKPIが共有されていないケースです。

よくある失敗例

4月〜6月のKPIを4月の2週目に共有する

よくある原因

- 期が終わってから翌期のKPIを算出しようとする

- 暫定目標が存在しない

改善例

4月〜6月のKGI達成のためのKPIに対して、暫定目標を3月の1週目に、確定目標を4月の2週目に共有する

解決策:まずは暫定目標を運用し、数字が確定したら確定目標に差し替える

上の13.でも触れたとおり、わずか数週間でも目標がない状況は未達のリスクを上昇させます。また4月〜6月に受注したい場合は、当然リードや商談を作っておく必要があるでしょう。しかし4月の頭時点で十分な仕込みができていなかったことが判明するケースも少なくありません。

商材のリードタイムにあわせて、計画は前もって作っておくのが望ましいです。

4〜6月に受注したい場合は、少なくとも3月からのリード獲得目標を逆算して作っておく必要があるでしょう。4月に算出しているようでは、1か月分の未達のリスクを許容することになります。

もちろん実績を踏まえてKPIを正しく算出し、達成の確度を高めるのは大切です。しかしリードタイムを考慮すると、まずは暫定目標で運用しておき、後から確定した実績に基づいた確定目標に差し替えるのが好ましいでしょう。

もちろん確定目標が暫定目標よりも大きくなってしまうと意味がありません。この場合もバッファをもたせておくのが大切です。

15. 前期と同様の未達理由が存在している

最後は、前期と同様の未達理由が存在しているケースです。

よくある失敗例

KPI未達の理由は2期連続で「リードの質の低下」だった

よくある原因

未達理由の分析が十分でないままに次期の計画を組んでいる

改善例

KPIの未達理由が「リードの質の低下」だったので、リード属性の構成比の変化を調べた。その結果、役職者の含有率が下がっていたことがわかった。マーケティング部門と相談して、少しコストを上げてでも役職者を獲得できる媒体を利用することにした

解決策:未達理由を十分に分析し、再発させない

「退職者が増えたので、個人ごとのKPIは達成したものの全体のKPIは未達だった」「リードの質の低下により、KPIが達成しなかった」など、未達理由にはさまざまなものがあります。

そこで仕方がないと置いておくのか、未達理由を検証・分析し、再発する可能性があればリスクを見込んで計画を立てるかで、翌期の達成確度は大きく変わります。

たとえば定期的に退職者が発生しているのであれば、それを見込んで計画を立てるべきでしょう。退職者が出ないようにマネジメントの改善や給与改定を行う、労働時間削減のための業務整理やDX化に取り組むといった打ち手もあります。

また、よくあるお困りごとに「改善は実施したが、効果が出るのが間に合わなかった」というものがあります。しかし、根本的な改善策として即効性のあるものはなかなか見つかりません。中長期になっても絶対に実施すべき改善と、短期的な改善は分けて準備するのが望ましいでしょう。

加えて、どうしても短期的な改善に目がいきがちですが、短期的な改善を連続的に実施すると組織のコンディションを崩します。同時並行で根本的な改善策を実施すべきです。

KPIを正しく運用し、達成させるためには未達理由を再発させないことが大切です。10.でも紹介したように、KPIにバッファをもたせることで想定外のリスクにも対応できるようにしつつ、再発防止のための打ち手を講じましょう。

さいごに

本記事では、KPIの設定・運用でよくある失敗例について解説しました。

以下のチェックリストで自社の状況をチェックし、もし当てはまる場合は本記事の内容を踏まえ、改善を進めていってください。

KPIの設定チェックリスト

- 定量的に計測できるKPIが設定されているか

- KPIとKGIが連動しているか

- 各KPIの設定目的が明確になっているか

- KPIを割合で設定していないか

- 各KPIのリードタイムを考慮しているか

- KPIが現実的な数値になっているか

- 活動KPIを複数設定していないか

- 活動KPIがツリー図の上層に置かれていないか

- KPIが組織間で悪影響を及ぼしていないか

- KPIにバッファがあるか

KPIの運用チェックリスト

- KPI達成のための責任者がいるか

- KPIの進捗を確認するタイミングと会議体を定めているか

- KPIが達成しなかった際のリカバリー策が決まっているか

- 期が始まる前にKPIが共有されているか

- 前期と同様の未達理由が存在していないか

KPIの基本や設定・管理方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

※関連記事:KPIとは? 設定&管理方法と失敗しないためのチェックリスト

才流がわかる3点セット(会社概要・支援実績・サービスの特徴)をダウンロードする

監修

株式会社才流 コンサルタント

宮戸 章光

繊維専門商社を経て営業特化のコンサルティング会社にて、個別企業支援、ミドルマネジメント層向けビジネススクール講師、シンクタンクでの講演を実施。営業プロセス設計、営業スキル向上の支援を中心にシニアコンサルタントとして従事。MBA(経営学修士)

株式会社才流 コンサルタント

原口 拓郎

ITベンチャーに入社後、中小企業向けの法人営業に従事。営業統括責任者として西日本営業組織を管掌した後、営業企画として、全社の営業組織の仕組み化に携わる。才流では営業コンサルタントとして活動。

才流では「KPIをうまく設計・運用できない」「営業活動を最適化したい」企業さまを支援しています。フィールドセールスでお困りの方はお気軽にご相談ください。⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら