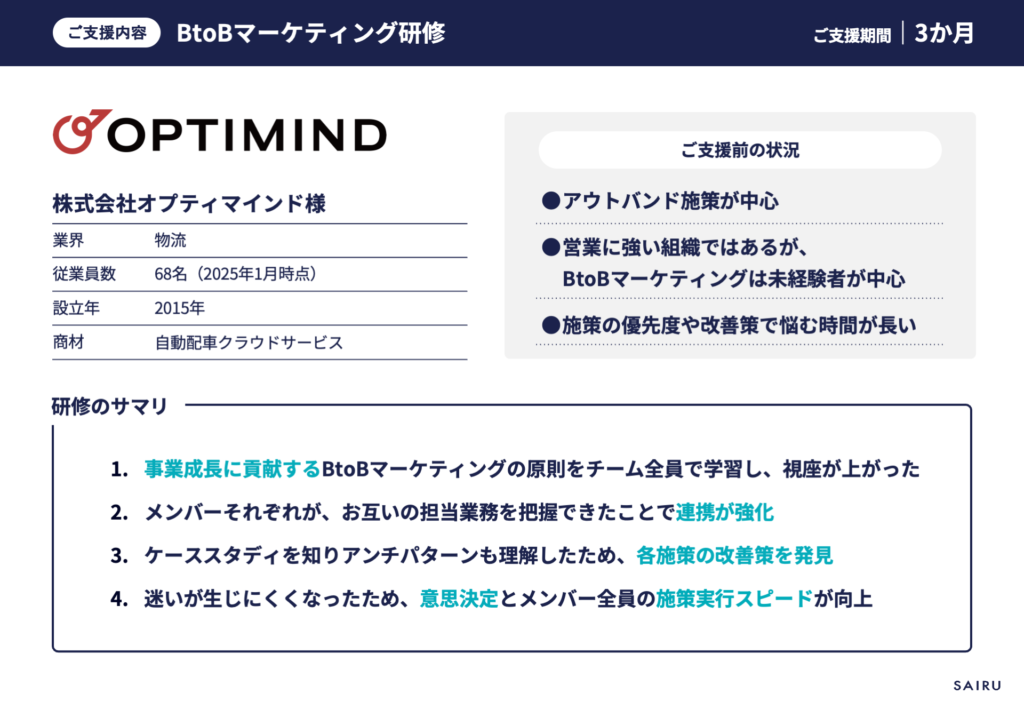

「世界のラストワンマイルを最適化する」をミッションに掲げる企業、株式会社オプティマインド様。最適化技術をベースに荷主企業・大手物流事業者のサプライチェーン改善を支援し、日本のあらゆる物流の効率化・最適化に貢献できる輸配送最適化ソリューション、Loogia(ルージア)を提供しています。

同社は高い営業力を誇るものの、マーケティングに関しては未経験者が中心。各メンバーの知見がバラバラのため、意思決定や施策の実行スピードが上がらないという課題がありました。

そこでチーム全員の視座と実行・改善力を高めるべく、3か月(全12回)にわたる才流(サイル)のBtoBマーケティング研修を受けられました。基本的な考え方や戦略、戦術、施策を段階的に学ぶことにより、「マーケティングに関する共通認識が醸成され、各メンバーが自発的にPDCAを回すようになりました」と、マーケティング統括責任者の齋藤さんは語ります。

現場では、どのような意識変化があったのでしょうか。受講後に実行されている施策改善も、メンバーの星さん、中迫さん、佐野さん、 四方さんに伺いました。

マーケティングのセオリー、勝ちパターンがわからなかった

ー 才流にご相談いただく前、どのような課題をお持ちでしたか?

齋藤 弊社のマーケティングチームは私を含めて5名のメンバーで構成されています。メンバーはいずれも多種多様なキャリアを持つ一方、全員がマーケティングの未経験者でした。そのため、マーケティング戦略を練るための考え方や、施策のセオリー、勝ちパターンなどが分からずに試行錯誤しながら進めていたのです。

ー これまではどのような施策に取り組んでいたか、改めてお聞かせいただけますか?

齋藤 エンタープライズ向けにCXOレターを送るなど、アウトバウンドの施策を中心に実施していました。メルマガやセミナー、ウェビナーなども実施していましたが、物流業界はデジタル化が遅れている業界の一つであるため、インバウンド施策は効果が低そうだという思い込みから展示会以外は積極的に展開していませんでした。

施策はいずれもアイデアベースであり、「リードが不足しているからこれをやってみよう」といった対症療法的な発案によって実施されていたんです。施策の結果はそれなりに出ていたのですが、「施策の実施方法はこれで合っているのか」「今やるべきなのか」で迷いが生じて、意思決定に多くの時間を費やしていました。

ー 知識不足が、足かせとなっていたのですね。そんな課題感から才流のマーケティング研修を受講してくださったのでしょうか?

齋藤 受講を考える大きなきっかけとなったのは「物流の2024年問題」です。働き方改革の法案により、トラックドライバーの労働時間に上限が設定されることで、従来の運送計画による長距離輸送が難しくなってきます。加えて、政府から荷主企業に対して、物流改善に向けた抜本的な対策を求めていく流れが加速していきました。

これを受けて、今後は物流業界でも効率化の需要が急増していくことが想定されます。改めて私たちのプロダクトが注目されることが予想されるタイミングになったので、これを機にインバウンド施策を始めとしたマーケティング全般を強化し、世の中へ広くプロダクトを届けたい。そのために、マーケティングチーム全員の知識レベル向上と、スキルアップを図ろうと考えて受講しました。

「BtoBマーケティングといえば才流」の期待感で受講を決定

ー 世の中にたくさんあるマーケティング研修のなかから、なぜ才流を選んでくださったのですか?

齋藤 私は営業出身で、他のメンバーと同様にマーケティングの知識が深くありません。しかしLoogia(ルージア)のマーケティングを強化すると決めてからは、関連情報を書籍、インターネットやSNSで学び始めました。そんなとき、X(旧Twitter)やnoteを中心に、見かける機会が多かったのが才流の発信コンテンツです。

数々のコンテンツに触れて抱いた印象は、戦略から各種施策にかけて体系的に整理されているということです。書籍に関してもそれは同様で、マーケティングに関する情報が非常に分かりやすくまとめられていて。私のなかで「BtoBマーケティングといえば才流」という強いイメージがあったんですよね。

轟 多くのコンテンツをすでに読まれていた納得感から、選んでくださったんですね。

齋藤 他社のマーケティング研修は、どんな内容を提供してくれるのか僕には想像しづらかったんです。一方で、才流は日々の発信を見ていたおかげで、初心者のメンバーたちも理解しやすい内容であろうと信頼できました。

「この会社に任せれば、チーム全体でスキルアップできる」という期待を持てたというのが、才流の研修を選んだ理由です。

当社の場合、いきなりコンサルティングサービスを受けるよりも、まずはチーム全員で集中して共通知識をインプットできたことが本当に良かったです。

実践に落とし込める、穴埋め問題やケーススタディ研修

ー 研修はどんな流れで行われたんですか?

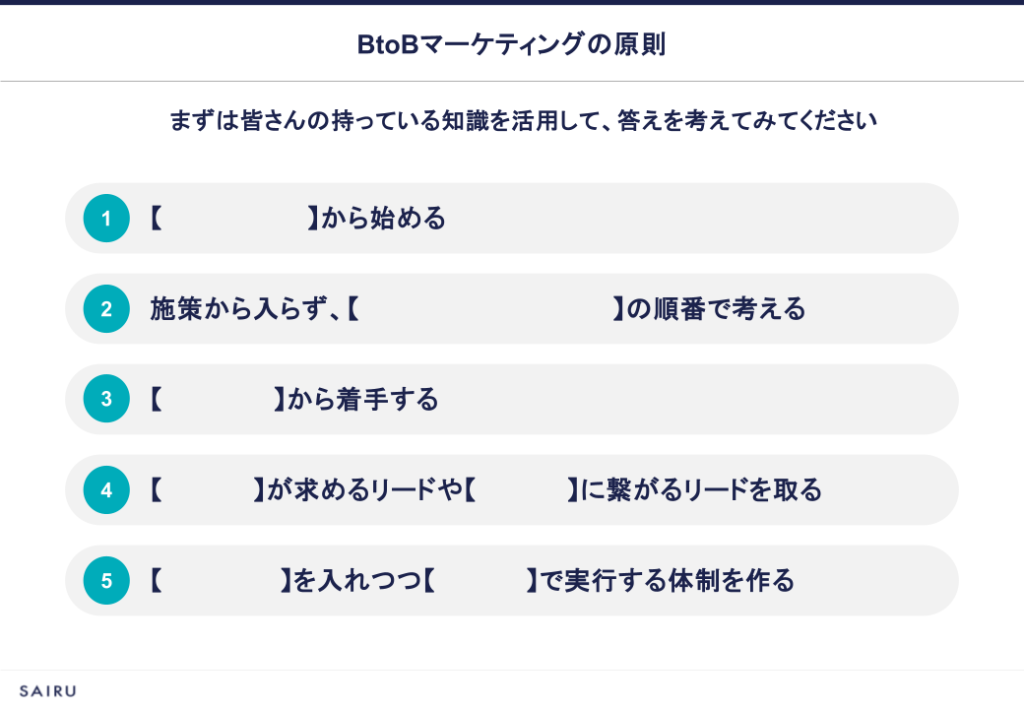

齋藤 ビジネスの現状把握から打ち手を定める戦略の研修にはじまり、最適なアプローチをするための戦術、チャネル別に具体的なアクションを考える施策の流れで順に受講しました。

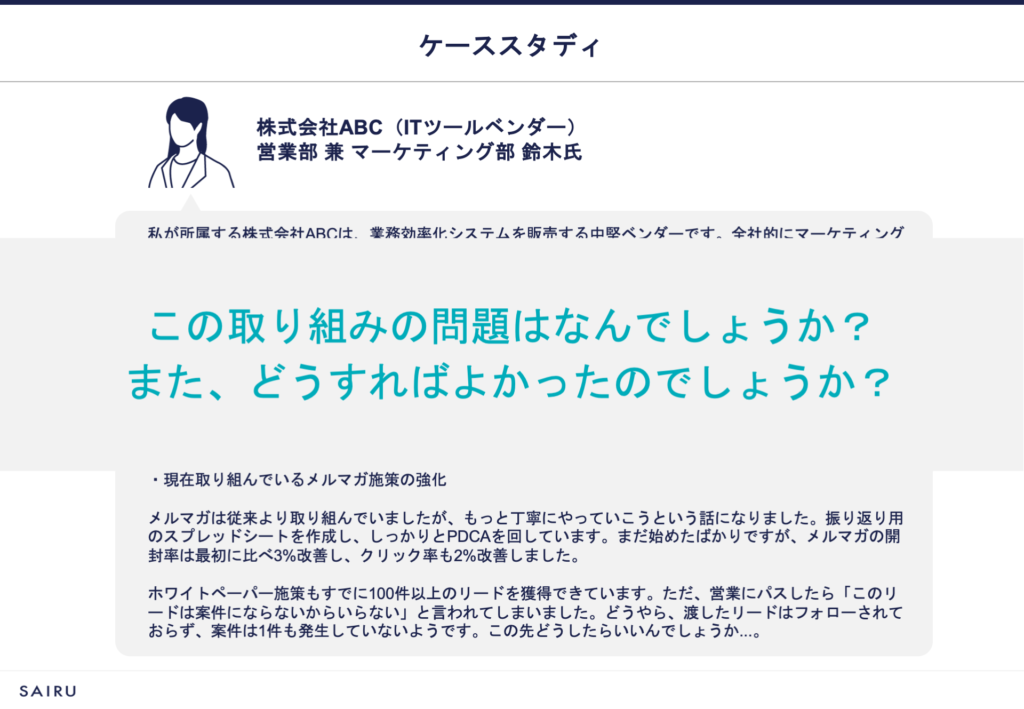

どの研修でもケーススタディやアンチパターン(これをやったらほぼ失敗するというパターン)、失敗事例と対処法を学べ、実践するためのプロセスやTipsまで解説いただけたのが良かったです。

とくに印象に残ったのは、マーケティングの知識を問う穴埋め問題でした。学生時代の小テストを彷彿とさせる内容でしたが、自分なりの解を持って講義に挑めるので学習効率が高い。素晴らしい仕組みだと思います。

また、研修で学べるケーススタディの内容は、これまでの業務で思い浮かべられる「あるある」な事例が非常に多く腹落ちしやすかったです。

ケーススタディについて、問題点や解決策を考える時間も緊張感が保てていいなと思いました。アウトプット→インプット→アウトプットとそれぞれを行き来することで、「受けて終わり」ではない実践に結びつく学びを深められました。

轟 一方的な解説にならないよう工夫したので、実になったと聞けて嬉しいです。メンバーの皆さんも担当領域においては初心者ではありません。それぞれの知見と才流のセオリーを比較することで学びが深くなるので、知識を引き出せるように穴埋め問題やケーススタディを作りました。

メンバーの皆さんは自身で担当していない領域について学ぶ時間もあったと思いますが、その点はいかがでしたか?

中迫 私はインサイドセールスを担当しているのですが、それ以外の領域の研修も非常に興味深いものばかりでした。たとえば、同じチームのメンバーである四方(しかた)はWebサイトの改善などを担当しているのですが、彼女が取り組んでいるSEO施策の実態を、まったく知らなかったんです。

研修を通じて、「ものすごく大変な業務を1人でこなしているんだ……!」と、その苦労をはじめて知ることができました(笑)。皆がやっている仕事の専門性を理解できたから、業務上のコミュニケーションが活発化してチームワークも生まれました。

佐野 研修の後に用意されていた「質問タイム」も非常によかったです。ケーススタディでの学習内容も「うちならどうすればいいですか?」と質問できたおかげで具体的な施策に落とし込むことができました。

あいまいな質問に対しても、とても丁寧に回答してくださったおかげで、質問してもいいのかな?と躊躇せずに何でも尋ねることができたんです。

星 私は研修の内容を聞きながら、「次の施策はこう展開しよう」というイメージをふくらませていました。そのイメージが正しいのかをすぐにすり合わせできたので、学んだことを即行動に活かせたんだと思います。

上流から下流まで、各フェーズで生まれた研修後の変化

ー 研修を通じて、マーケティング活動にはどのような変化が生まれましたか?

①マーケティング戦略への理解度の深化

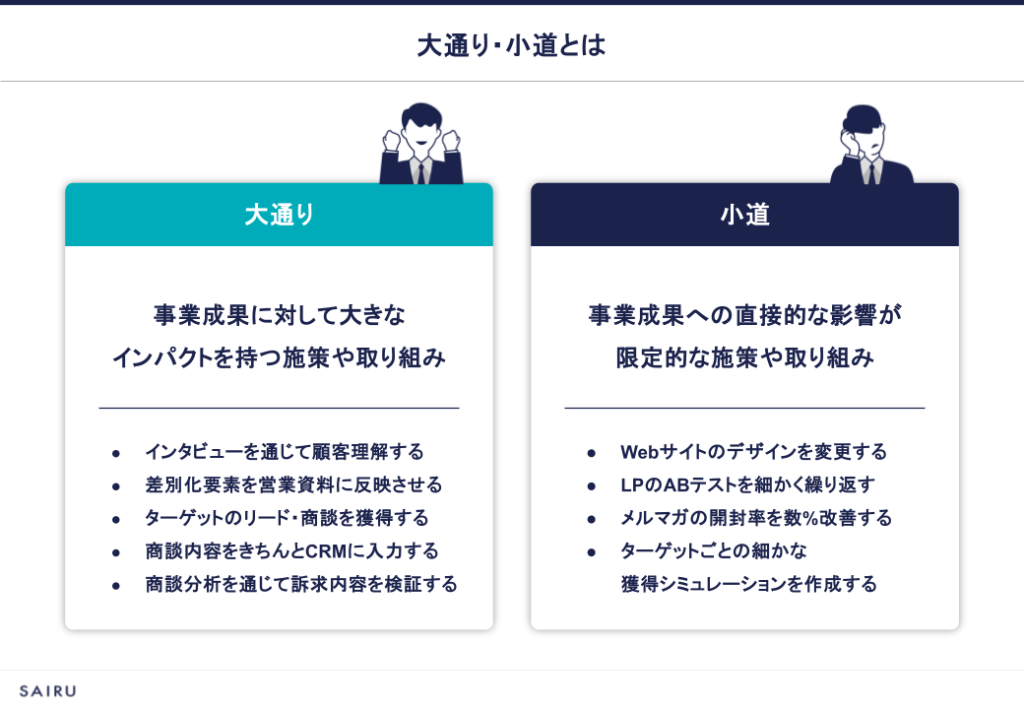

齋藤 土台となる戦略に対する考え方が大きく変わりました。とくにマーケティングチームで浸透したのは、「大通りと小道」という考え方です。

この考え方がチームの共通言語となって以降、コミュニケーションが非常にスムーズになった印象があります。

「この施策は大通りに当てはまるから積極的に取り組もう」

「この議論は小道に入っていそうだから、一旦話を元に戻そう」

こうした話し合いができるようになってから、意思決定のスピードも格段に上がりました。これはチーム全員で同時に研修を受けたからこその効果だと思います。

大通りと小道、そしてアンチパターンまで皆で一緒に学んだことで、マーケティング活動に対する明確な軸が私たちに生まれました。結果、メンバーが各自でスピーディーに意思決定して施策を実行できるようになりました。私自身、「今の段階で顧客にどのような施策を打つべきか」の精度が高まったと感じています。

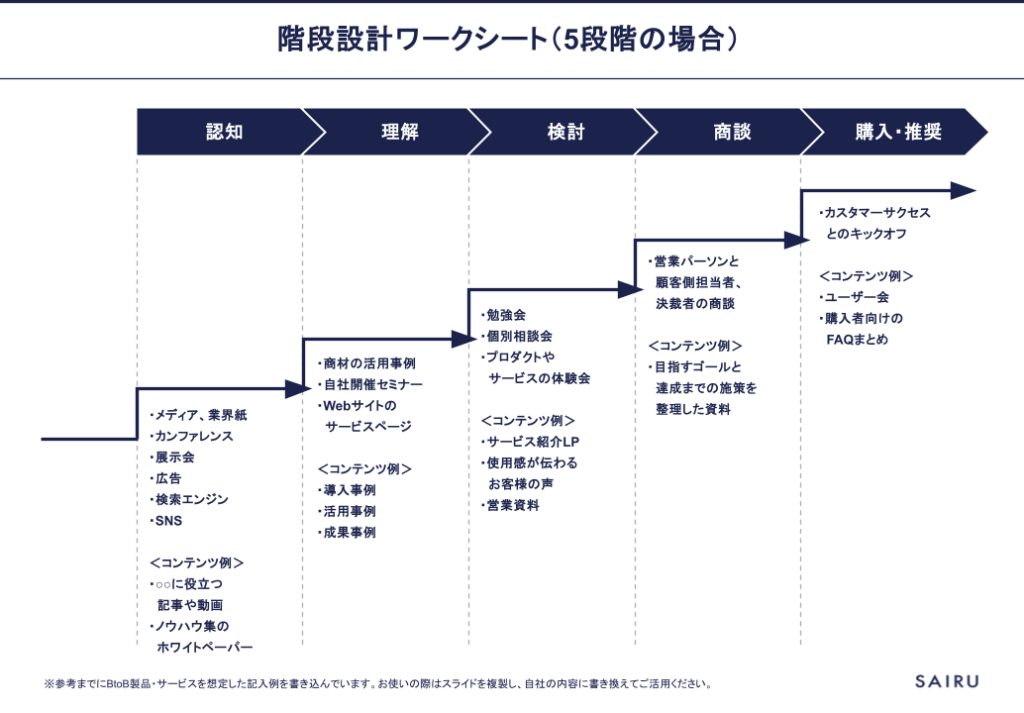

小島 才流は、大通りや小道、階段設計など、マーケティングの打ち手をキャッチーな言葉で表現するので覚えやすいかもしれません。チーム全員で共通語ができたのでマーケティングの理解が加速し、メンバーの皆さまで助け合って自走できる体制が整ったのですね。

②お客さま目線の浸透

ー 具体的な施策にも変化は見られましたか?

四方 たくさんありました。私はWebサイト改善を担当しているのですが、現在はLPのリニューアルを進めています。才流の研修では「お客さま目線」という言葉についてよく触れられていましたが、それが意味することを受講前より明確に意識できるようになりました。

具体的には、これまでLPで訴求していた技術力の高さといった自社プロダクトの魅力は、あくまで「私たちが伝えたいこと」に過ぎなかったと気づけたんです。それよりも、プロダクトを手にしたお客さまが何に価値を感じるのかを深く考えるようになりました。お客さまのことを理解するために、営業メンバーへのインタビューも実施しはじめています。

中迫 研修では、LPで資料請求されなかった場合でも、資料請求のページを開いた人にアプローチすることが有効だと教えていただきました。

現在はページを一度でもクリックした人をリスト化して、アプローチする仕組みも構築中です。こうした新たな施策に気づけたことは、大きな進歩だと感じています。

それ以外のインサイドセールスアクションについても、架電数やメール回数の目安などを体系的に教わったことで、自分の活動への迷いがなくなりました。顧客目線を大切に、お客さまのフェーズに合わせたお声がけを改めて意識できるようになった気がします。

③メルマガ、レターにおける「ファーストビュー意識」の向上

四方 メルマガは、従来は少ない頻度で多くの情報をお送りしていました。現在は内容を改めて、送信頻度を上げつつ「1メール1コンテンツ」で情報を絞って送るようにしています。

佐野 メルマガは重要なポイントが分かってから、作成スピードがものすごく上がりましたね。私はCXOレターも担当していますが、メールマーケティングで教わった「ファーストビューが大切」という考え方は手紙づくりでも意識しています。

一枚目でお客さまに関心を持っていただけるよう、導入企業さまのロゴを入れてみたり、長年使用していた会社紹介の内容を刷新してみたり。研修で具体的なことを教わったので、早速新しいアクションを起こせています。しかも、それを足がかりに「これがダメならこの訴求を試してみよう」と次のプランまで考えることもできるようになりました。

④階段設計に基づいたウェビナー集客

齋藤 研修で学んだ「階段設計(顧客との段階的なコミュニケーション設計)」は、ウェビナー施策の質を高める大きな学びとなりました。

※関連記事:階段設計とは?BtoBマーケティングで商談・受注数を最大化するポイントを解説【ワークシート付き】

齋藤 マーケティングチームのKPIは「エンタープライズ企業との商談数」に設定されています。商談といっても、情報交換から本格的な導入検討まで、その段階はさまざまです。

事業戦略上、今後は導入検討フェーズの商談を創出したいと考えました。そこで、階段設計でいう「認知」や「理解」ではなく、「検討」「商談」につながる施策を打とうという発想に至ったんです。

ー 具体的には、どのようなウェビナーを実施するようになったのですか?

星 網羅的にニーズを満たせるような漠然とした内容やタイトルをやめて、研修での教えをもとにニッチなニーズに訴求できるものに絞りました。たとえば、次回開催予定のウェビナーは、「エンタープライズの荷主で、ブラックボックス化した物流を見える化し、物流の見直しや最適化を実現したい方」と具体的に想定しています。

集客スタイルも工夫して、ウェビナー当日にもメールでご案内について配信するようにしました。タイトルも「本日開催!」など、短い文字数で訴求できる文言を選ぶようにして。改善した結果、100名参加予定のウェビナーに対して当日追加で20名の方が申し込んでくれました。

佐野 階段設計を意識して、商談の前段階にいるお客さま向けの施策にも力を入れています。無料の個別相談会をはじめたので、見込み顧客との接点も増えているんですよ。

小島 お客さまのフェーズに合わせて、ウェビナーのバリエーションを増やしているのですね。私が研修でお伝えしたことを早速実践してくださっていて嬉しいです。

⑤導入事例の加速

齋藤 顧客目線という観点でいうと、営業メンバーに加えてお客さまへの「導入事例インタビュー」も企画しています。

星 以前は、導入事例なら定量的な成果を示さなければいけないと考えていました。お客さまも同様で、「まだ成果が出ていないから取材は受けられません」と断られることが多く、次のステップに移れなかったんです。

しかし、才流の研修を通じて事例インタビューには定量成果のほかにも、合計12種類のパターンがあると教えられました。そこで、オプティマインドに当てはまるパターンを選別し、「定量成果以外の導入事例インタビューがある」ことを社内に周知したんです。

そのうえで、インタビューを受けてくださるお客さまがいないか、営業サイドに確認するようになりました。

チーム全員が受講したから共通理解が進んだ

ー 学んだ内容をすぐ実践に移せているのは、非常に素晴らしいですね。

齋藤 1人ではなくチーム全員が同時に受講したことで、研修の内容を共通言語化できたという点が大きな要因だと思います。お互いの担当領域を知り、学びをもって助け合えるようになった。メルマガやウェビナーの施策を考えるときも、以前よりはるかに速く意思決定できるようになりました。

中迫 研修を通じて、メンバー全員の頭に「講師の小島さんが話していた事例をもとに、私たちならこれができそう」というイメージが根付いたと思います。

星 紹介してくださったTipsも、日々の業務でとても役立っていますよね。

佐野 教科書的に知識を詰め込まれるのではなく、実体験をもとにした「生の情報」が随所に散りばめられていたので、業務にも落とし込みやすかったです。

轟 上流の概念から下流の施策にいたるまで、チーム内の共通認識が形成されたことが、実行力につながっているのですね。

齋藤 エンタープライズは契約にいたるまで1〜2年と長い時間を要します。定量的な結果が出るのはしばらく先ですが、今回学んだことを活かして、大きな成果につなげていきたいです。

(撮影/関口 達朗、執筆/佐藤トモロー、取材・編集/前田絵理)