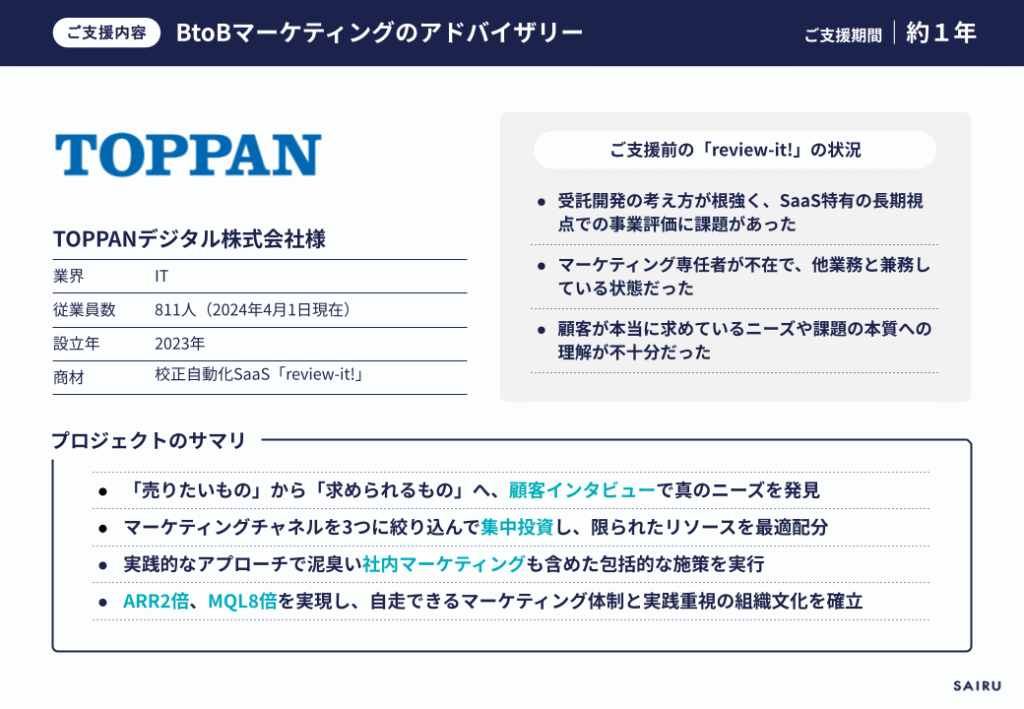

TOPPANデジタル株式会社は、TOPPANグループのデジタル領域を担う企業として、DX支援やシステム開発を通じて顧客の事業変革を推進しています。同社では現在、従来の受託開発事業に加えて校正自動化ツール「review-it!(レビューイット)」などのSaaS事業にも取り組み、ポートフォリオ変革を進めています。

事業の拡大を目指すなか、SaaS特有の長期視点での事業評価やマーケティング体制構築といった課題に直面したことから、才流(サイル)にご相談いただきました。

才流はアドバイザーとして、顧客理解から社内マーケティングまで幅広い取り組みを包括的にご支援しました。その結果、事業は成長の軌道に乗り始め、自走するマーケティング体制が確立されつつあります。

同社 ICT開発センター プロダクト推進部の原井さん、平野さん、坂内さんにプロジェクトの成果や今後の展望について伺いました。

受託開発の実績と信頼を活かしたTOPPANの新ポートフォリオ戦略

ー TOPPANデジタル様の事業展開の背景を教えてください。

原井 TOPPANグループは長年、印刷や個社向けの受託開発を中心に事業を展開してきました。その中でTOPPANデジタルは、社会やお客さまのDX推進支援に加えてグループ自身のDXを推進していく役割を担っており、挑戦や前向きな失敗を良しとする、いわゆる「出島(※)」のような組織として位置づけられています。

※ここでは、新しい事業や価値を生み出すために、本体から独立した場所に設置される組織やチームのことを指す

原井 TOPPANデジタルでは現在、ポートフォリオ変革として受託型のビジネスに加えてSaaS事業にも取り組んでいます。受託開発で蓄積した莫大な技術資産や知見を、SaaSプロダクトを通じて市場に展開していくことで、大きなインパクトを創出することを目指しています。

受託開発で鍛えられたQCD(品質・コスト・納期)の管理ノウハウはSaaSでも活かせますし、逆にSaaSで重要なUI/UXの考え方を受託開発に持ち込むことも可能です。このように双方のノウハウを振り子のように相互に活用することで、らせん階段のように両事業の価値を継続的に高められると考えています。

ー 今回ご支援したSaaS事業「review-it!(レビューイット)」について教えてください。

平野 「review-it!(レビューイット)」は校正業務を自動化するサービスです。

商品パッケージの校正業務は、印刷内容に誤りがあれば製品全体を回収する必要があり、数億円規模の損失が発生するリスクを抱えています。従来はその誤りを見つける作業を目視や読み合わせで行っており、マーケティング担当者にとってはノンコア業務でありながら責任が重く、クリエイティブな活動の時間を制約するという課題がありました。

「review-it!(レビューイット)」は「校正業務の見なくていいをつくる」をコンセプトに、原稿とデザインデータの差分を精度高く自動検知します。「review-it!(レビューイット)」が示した「原稿と違う箇所」や「デザインデータの抜け漏れ」を見るだけで校正業務が完結します。あえてAIを使用せず、極めて高い精度を実現しているのが特長です。

ー 「review-it!(レビューイット)」のようなSaaS事業を進める中で、どのような課題に直面したのでしょうか。

原井 まずは、評価の時間軸が異なることです。従来の受託開発では年度単位での評価や判断が基本でしたが、SaaSは数年間という長期スパンで顧客の成功に向き合う継続的なビジネスですから。

平野 評価指標の変更でも苦労しました。従来の年度ベースの売上計上からARR(年間経常収益)による評価に切り替えて、契約の実質的な価値を正しく報告する必要があったためです。

さらにマーケティング専任者が不在で、当初は私がセールス活動、カスタマーサクセス、マーケティングを兼務している状況でした。施策も戦略性に欠けるスポット的な取り組みにとどまっていました。

ー 今回、なぜ才流に支援を依頼されたのでしょうか。

原井 まだ外部の支援を検討していなかった時期に、BtoBマーケティングに関する情報をよく調べていました。すると、必ず才流のメソッド記事が出てくるんです。内容も納得感の高いものだったので、才流のことは気になっていました。

ちょうどそのころ、才流のBtoBマーケティング研修を受講する機会があり、当社からは約10名のメンバーを参加させました。

研修の内容は素晴らしく、才流のメソッドなら社内の共通言語として定着させられると感じましたね。一方で、学んだことを実際にやりきるためには直接的な支援が必要だと判断しました。

宿題で「やりきり」を徹底。実践重視の伴走支援プロセス

ープロジェクトはどのように進められたのでしょうか。

小島 プロジェクトは約1年間、アドバイザーとしてTOPPANデジタル様に伴走する形で進めました。支援の形式は段階的に変化させています。

初期は、私からいろいろ聞き取りをして、宿題を出して、提出していただいてフィードバックをするという形式を取りました。そこから徐々に、相談事項を持ってきていただいて、それに回答するディスカッション形式に変わっていったという流れです。

この変化は、TOPPANデジタルの皆さんの理解度や実行力が向上し、より能動的にアジェンダや相談事項を持参いただけるようになったからです。

平野 プロジェクト開始当初は体制も施策も整備できておらず、現状把握もできていない状態でした。そのため、小島さんに主導していただいて課題を整理し、進むべき方向を示していただく必要がありました。

しかし、体制が整ってくると、次の施策やリードの質の改善などについて、私たちから主体的に相談するようになりました。

ーチームの体制はどのように強化されていったのでしょうか。

平野 途中から、マーケティング業務の経験が豊富な坂内がチームに加わったことが大きかったですね。私が一人で何でもやっている状況から、専門性を持ったメンバーが加わることで、より具体的な相談が増えていきました。

坂内も「review-it!(レビューイット)」の状況を見て、もっとこういうことをやるべきだという提案を積極的に行ってくれました。小島さんに対しても、何をどの順序でやるのが最適かといった相談が中心になっていったのです。

坂内 私は2024年11月に入社したばかりでしたが、才流のことはもともと知っていました。「BtoBマーケターで知らなかったらモグリですよね」というぐらい有名な会社ですから、期待値は非常に高かったです。

実際に小島さんとお話しする中でも、BtoBマーケティングを牽引する会社だなと感じました。

ー宿題形式のプロジェクトはいかがでしたか。

平野 宿題は業務の合間を縫って愚直に実行し、遅くとも次の定例ミーティングの2日前には事前報告することを徹底していました。私は実際に手を動かさないと覚えられないタイプなので、このスタイルは非常にハマりましたね。

理論を教えてもらうだけならお金を払えば済む話です。ですが、その後自分たちに何が残るかを考えると、実践を通じて身につけるこの形式は理想的でした。期限を設けて、それに間に合わせるようにやりきるというプロセスも含めて、非常に良い期間だったと思います。

原井 ちゃんと食らいついていけたのが良かったと思いますね。

ここで手を抜いたり、宿題ができなくて持ち越してしまうと、現在の成果にはつながらなかったでしょう。特に最初はしんどかったと思いますが、なんとか食らいついていったことで成果が出たのだと感じています。

“売りたいもの”から“求められるもの”へ ――顧客理解の重要性

ープロジェクトの中で最も重要だった取り組みは何でしょうか。

平野 顧客インタビューですね。実は私自身がプロダクトの立ち上げから携わっていたこともあって、当初は自社の理想とする機能を優先して売り込もうとしていました。

しかし、顧客インタビューを通じて、顧客が本当に求めているニーズや実際に抱えている課題の本質など、顧客理解の解像度が不十分だったことを痛感しました。

小島 私からは、プロダクト改良を目的とするインタビューと、マーケティングを目的とするインタビューを明確に分けて実施するようアドバイスしました。

インタビューの目的に応じて対象者を適切に選定することで、それぞれの目的に最適化された情報を収集できるようになりましたね。

ー顧客インタビューを通じて得られたことを教えてください。

坂内 校正品質について、事故が発生する前から継続的に気にかけている顧客層がいることがわかりました。

当初は、事故が発生してから需要が生まれるという仮説を持っていました。しかし、実際には品質意識の高い企業やアーリーアダプター層は、事故を未然に防ぐことはもちろん、校正業務の効率化やDX化にも関心を持っていることがわかりました。この発見により、市場の潜在的な規模が想定よりも大きいことが判明したのです。

ーインタビュー結果はどのように活用していますか。

坂内 インタビューで得られた顧客の声を、ディスプレイ広告のバナー制作に直接反映させています。顧客のパーセプションフローを整理し、それに基づいて作成したバナーにより、CPA(顧客獲得単価)や商談獲得単価を大幅に下げることができました。

既存資産を武器に。TOPPANならではの社内マーケティング

ー一次情報の重要性がよくわかるエピソードですね。ところで、マーケティングチャネルはどのように絞り込んでいったのでしょうか。

坂内 「review-it!(レビューイット)」では、チャネルを展示会、デジタルマーケティング、社内マーケティングの3つの柱に集中しました。

小島 チャネルを広げすぎないことは意識していました。平野さんと坂内さんの2人という限られたリソースの中では、優先順位をつけて集中することが重要ですから。

ー「社内マーケティング」とは一体どのような取り組みですか。

平野 TOPPANの既存営業ネットワークを活用して、「review-it!(レビューイット)」の販売促進を行う取り組みです。

従来は社内の営業担当者に向けて単純な商品説明会を行っていましたが、それだけでは積極的に売ってもらうことができませんでした。そこで、TOPPANのアカウント営業と目線合わせをして、「review-it!(レビューイット)」に限らずSaaS商材を売るメリットや、SaaS商材の販売戦略を一緒に考える勉強会を開催しました。

これまで印刷・受託開発で収益基盤を築いてきた方々にとってもwin-winとなる提案を心がけました。SaaSが主流となる時代背景も含めて、新しい営業スタイルを一緒に模索する時間を過ごしたのです。

坂内 Why You/Why Nowを意識した勉強会の設計が重要でした。各営業所の状況に合わせて「皆さんのエリアならここに持って行っていただけるとこうなる」「今から仕込むと今期中に間に合う」といった具体的な提案を行いました。

平野 戦略面では1件1件の収益性重視から、入り口突破を優先する方針への転換を提案しました。SaaSは後から収益が拡大するモデルなので、最初の導入ハードルをいかに下げるかが重要です。

そこで「review-it!(レビューイット)」をドアノック商材として位置づけ、そこから関係を深めていく戦略を営業担当者に理解してもらいました。

ーかなり泥臭い取り組みも実践されたとか。

坂内 そうですね。地方で展示会があった際には、開催前日に近隣の事業部にお邪魔して営業の皆様へチラシを手配りしました。効率的でないように見えても、社内で第一想起を獲得するための重要な活動になったと思います。

小島 社内マーケティングは“綺麗にやろうとしすぎない”ことが重要です。こうした地道な努力が、最終的には最も効率的な結果をもたらしますから。

MQL8倍、ARR2倍。愚直に実践して得られた成果と変化

ープロジェクトの成果について教えてください。

平野 定量面ではこの1年半でARRが約2倍成長を実現しました。MQLについても約8倍の成長となっています。

坂内 各チャネル別でも安定した成果が出ています。展示会がない月でもリードをコンスタントに獲得し、展示会を実施した月では普段の3倍から5倍のリードを獲得しています。社内営業経由のリードも2.5倍に増加しました。

平野 ARRの成長だけでなく、顧客数も顧客単価も上がっているので、導入された後もしっかり顧客への貢献ができている状態です。

ー組織や文化面での変化はいかがでしょうか。

原井 組織にも変化がありましたね。従来はメソッドのような新しい手法に対して抵抗感が強く、「自社には合わない」と敬遠されがちでした。

しかし、才流の支援を通じて、まずはメソッドを愚直に実践し、その成果を検証した上で改良を加えるというアプローチが定着しました。このプロセスの変化により、より効果的な改善サイクルを回せるようになりました。

私たちプロダクト推進部の社内でのポジションも変化しつつあります。新しいことに挑戦している、「突破」しようとしている組織としての認知が広がり、同じような経験をしている人から声をかけられることが増えています。

社内に点々としているキーマンがつながって線になってきている感覚があり、今後はこれを面に、さらには立体的に発展させていきたいと考えています。

同じ目線での伴走と事業成長への本気度が生んだ信頼

ー才流のコンサルタントの印象はいかがでしたか。

原井 小島さんの人柄は非常に柔らかいですが、アドバイス内容は的確で鋭いという印象です。コミュニケーション時は親しみやすく質問しやすい雰囲気をつくってくださる一方で、指摘や提案は本質を突いた内容でした。

平野 私は褒めて伸ばしてもらったと思っています(笑)。良い点と改善が必要な点を明確に区別して伝えてくださったので、チーム全体のモチベーションも高く保たれましたね。

また小島さんは、大企業での事業推進における課題や対処法についての解像度が非常に高いんです。豊富な経験に基づいた、現実的な解決策を提示いただけました。

ー支援に対する姿勢で印象的だったことはありますか。

坂内 事業の成長そのものに真摯に向き合い、長期的な視点で伴走してくださる姿勢が印象的でした。

自社の得意分野に施策を誘導しがちな支援会社も多いのですが、小島さんは本当に必要な施策かどうかを客観的に判断し、時には「実施しないほうが良い」という提案もしてくださいました。そのおかげで限られたリソースを最適に配分できましたね。

小島 AI技術が発達する中で、自分が提供できる価値について常に考えていました。理論的に確実とは言えない部分でも、経験をもとに方向性を示してチームを励ますことは、人間でなければ提供できない価値だと思っています。

ー今後の展望について教えてください。

原井 SaaSにBPOなどの付帯業務を組み合わせるなど、次のステップに進むことを計画しています。AI時代におけるSaaSプロダクトのあり方も模索しており、現在のビジネスをさらに発展させつつ、新たなステージへの挑戦も視野に入れています。

平野 今回学んだ手法を自分自身の知見として定着させ、それを他の事業でも活用することを目指しています。新規事業の初期段階において今以上に戦える人材になりたいですね。

坂内 TOPPANグループ全体にマーケティング手法を浸透させる旗振り役としての役割を担いたいと考えています。まずは「review-it!(レビューイット)」を成功させて信頼を構築し、その後により大規模な展開を目指したいです。

原井 現在は組織内で「出島」的な位置づけにありますが、これを「本土」へと発展させ、TOPPANグループ全体におけるSaaS事業の存在感を向上させることが目標です。今回の取り組みをベースに、持続的な成長を実現していきたいと考えています。

(撮影/関口 達朗 取材・文・編集/ 河原崎 亜矢)