BtoBスタートアップのPMF(プロダクト・マーケット・フィット)ストーリーを紹介する本連載。今回はさまざまな業界のデジタル化で既存の仕組みを変えているラクスル株式会社から生まれた広告プラットフォーム「ノバセル」を取り上げる。同社は非効率だったテレビCMという領域に切り込み、独自に開発した「運用型テレビCMサービス」で急成長中。ノバセル株式会社・代表取締役社長の田部正樹氏にPMFの鉄則を伺った。

※関連記事:PMF(プロダクトマーケットフィット)達成ガイド~基礎から事例まで、新規事業を成功に導くためのコンテンツ集

テレビCM産業にメス、3年で売り上げ67億円

ノバセルはテレビCMなどの広告動画の企画・制作・放映・分析まで一貫したサービスを提供しているBtoB広告プラットフォーム。これまで曖昧だった広告効果をテクノロジーを使って可視化し、成功施策を再現可能にすることで、顧客企業の業績向上に貢献している。

同社のサービスの根底にあるのは「仕組みを変えれば、世の中はもっと良くなる」というラクスルのビジョン。ラクスルはこれまで、寡占化が目立ち、デジタル化が遅れている印刷・物流業界にテクノロジーを持ち込み、旧来型の仕組みをひっくり返してきた。寡占化の大きい広告業界に目を付けたのも、このビジョンに沿ったものだ。

広告の中でも特にテレビCM事業に注力したのには、ラクスル自体がテレビCMの活用で急成長したという背景がある。同社はテレビCMをマーケティングに活用し、独自の手法でその効果を可視化し、効果検証を繰り返すことにより、6年間で売上高を30倍に拡大する一方、CPA(Cost Per Action:顧客獲得単価)を半減させることに成功した。

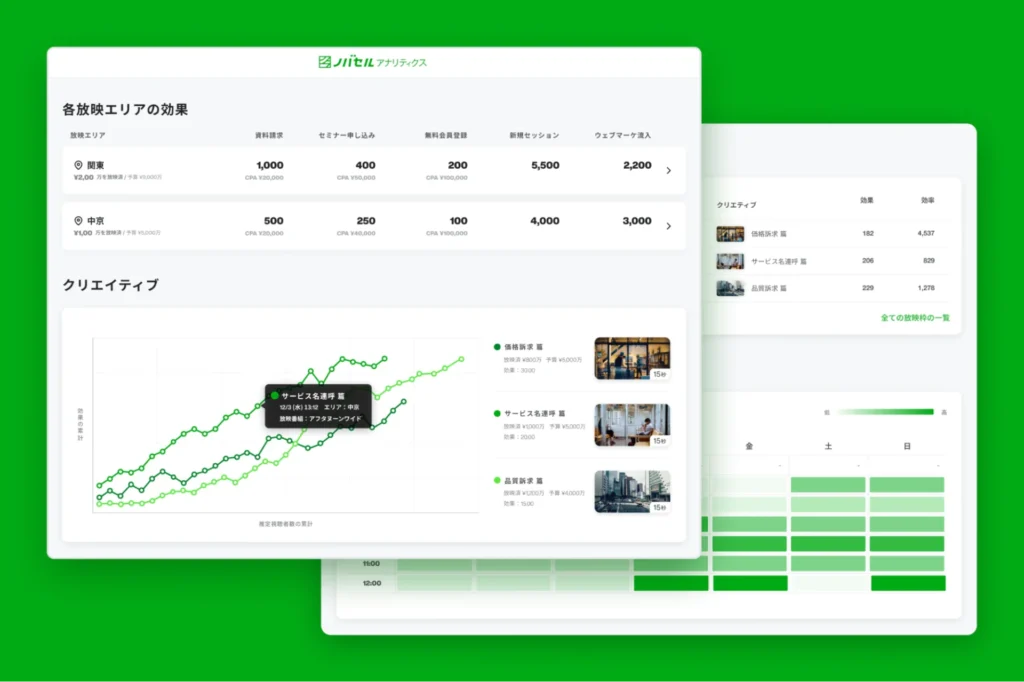

この実績が田部氏の周囲で反響を呼び、同氏の元にテレビCMの活用に関する相談が相次いで舞い込むように。その後、そのノウハウを用いて、コンサルティングから入る「運用型テレビCMサービス」を提供、事業化。さらに、独自に開発したテレビCMの効果測定ツール「ノバセルアナリティクス」などもリリースし、顧客企業を成長へと導いている。

2018年5月のサービス立ち上げ以来、売上高は3年で約67億円に成長した。メインの顧客は、当初はスタートアップ企業を想定していたものの、徐々に大手企業、上場企業にまで拡大し、現在は300社が同サービスを導入。その効果が評価され、高リピート率を維持している。

PMF=「成功の方程式」が見えている状態

田部氏が考えるPMFとは「モデルができている状態」のこと。プロダクトを広めるためにどのぐらいプロモーション予算を投下すれば、どれほどの効果が得られるか、という方程式が見えている状態だという。その方程式が見えていれば、予算を投下すればするほど業績が伸び続ける状況を作ることができる。

「これが見えていなくて、1人の営業の力に依存していたり、数字が安定していなかったりするのは、PMFしていないと捉えています」。

しかし、PMFの前段階として、田部氏が重視しているのは、「コンセプト」のマーケット・フィット。まずはコンセプトが市場に受け入れられるかを検証することが大切なプロセスだという。

ノバセルの場合はまず、2018年5月にテレビCMの制作・放映を50万円から実施できるサービスを開始。田部氏がコンサルティング活動をするところから始め、そこでコンセプトへの手応えを得た。

コンセプトをプロダクトに落とし込む際には、まず無償でサービス提供する段階を経た。数社に無償で使ってもらい、フィードバックを受けて、課金するに値するプロダクトにまで内容を改善していく。

「フィードバックを受けながら、業務に必要不可欠な状態が作れれば、お金を払っていただけます。ここで課金されないと、まだまだ提供価値が甘いな、ということになる」。

こうして、フィードバックを受けて改善を繰り返しながら、ノバセルは現在も快進撃を続けている。それでは、ノバセルの辿ったPMFまでの道のりを、以下に詳しく見てみよう。

出発点は「市場に受け入れられるコンセプト作り」

PMFへの第一歩は「コンセプト・マーケット・フィット」だ。

ノバセルの場合は、テレビCMの放映が「属人的・非効率的だけど、しっかりやれば間違いなく効果が出る」という確信のもと、その企画・制作・出稿・分析までを効率化し、その成功施策に再現性を持たせるサービスを打ち立てることをコンセプトとした。

しかし、そもそも良いコンセプトを導き出すためにはどうすればいいのだろうか? 田部氏はその秘訣について、「事業責任者が営業活動を通じて顧客の一次情報に触れること」と語っている。顧客が何を欲しがっているのか、直接の接触がヒントを与えてくれるのだ。

良いコンセプトが見つかった後は、それが市場に受け入れられるかどうかを検証する。田部氏がそのために行ったのは、営業とコンサルティング活動だった。

「1人で年間500件の商談をしました。コンセプト自体のマーケットフィットは、プロダクトを作らなくても“手売り”で検証できます。ここまでで売上が数億円ぐらい立ちました。ただ、自分一人が売上を立てている状態だと事業がスケールしないので、どうやって組織として提供できるサービスに落とし込むかを考えました」。

「Who」と「What」を設定し、コンセプトをプロダクトへ

マーケットに受け入れられるコンセプトを打ち立てた後は、それをプロダクトに落とし込む段階に入る。その際に大切なのは、「Who(誰に)」「What(何を)」売るかを見極めることだ。

ノバセルの「What」は、自らの強みを活かして「テレビCMの成功の秘訣を伝えること」。それを必要としている層を考えた結果、初期の「Who」は「テレビCMを初めて制作・出稿する層」と設定した。具体的なターゲットは、スタートアップ企業。田部氏はTwitterで情報を発信したり、スタートアップ向けのイベントに参加したりして、サービスのプロモーションに努めたという。

「テレビCMというのは、大手企業がリピートする形で大手代理店と組んで作っているものがほとんどで、“初めてのテレビCM”層というのはマーケット規模が小さくてあまり美味しくないんです。でも、逆に言えばチャンスがあって、我々が強みを活かせるところ。ここで熱狂的に愛されなければ、そこからの展開は難しいだろうということで、まずはTAM(Total Addressable Market:獲得可能な最大市場規模)が小さくてもいいから、その市場で圧倒的に勝ち切るというのを目指しました」。

プロダクトを改善し、組織を拡張する

BtoBプロダクトにおけるラクスルの基本的な考え方は、価値は高いけれど時間のかかることをまずは属人的にやってみて、それをテクノロジーで再現するということ。同社の場合は、プランニングと分析に時間がかかっていたので、ここをプロダクト化していった。

さらに、継続してプロダクトを使ってもらうために、「企業の意思決定の場で使われているか」、そして、「その会社の日常的なルーティン業務に組み込まれているか」を重視し、顧客企業の使用頻度や使用場面を観測しながら、プロダクトを改善していった。

そのプロダクトを広めるにあたっては、「組織拡張」がネックとなったという。田部氏によれば、ここでも要は「顧客の一次情報」だ。

「組織拡張をする際、職務分掌が進みすぎると、顧客に触れる人が少なくなるので、次第に顧客の解像度が低くなることがあります。組織として、“顧客の一次情報に触れる”ということ、“顧客の解像度が高い状態を保つ”ことがやはりいちばん重要です」。

田部氏は今でも自ら営業に従事。また、自分以外のメンバーにも、一次情報に触れてもらう体制を築いているという。

「Who」と「What」を変更し、2度目のPMFへ

スタートアップ市場で1度目のPMFの手応えを得るも、その市場で勝ち切ったあとは、どうしても事業の成長の余地は限定的になってしまう。何度も高い頻度で連続してテレビCMを出稿できるスタートアップは、さほど多くないからだ。

そこで、ノバセルは再び「Who」と「What」に立ち返った。同社が2度目に設定した「Who」は「テレビCM2回目層」。スタートアップ以外に、初めてのテレビCMに失敗してしまった企業に対して営業活動を広げていった。

「“What”と“Who”は変わり続けていくべきもの。それらを能動的に変化させること、そのタイミングを逸しないことはすごく重要だと思っています」。

新たな「Who」に接する中で見えてきたのは、1度テレビCMに失敗した企業がなぜ失敗したのかを把握できていないこと。そして、その根本的な原因は、1度目のテレビCMの分析=効果測定ができていないということだった。これを受け、2020年4月にはクラウド型テレビCM効果測定ツール「ノバセルアナリティクス」の提供を開始した。

同ツールは自社だけでなく、競合他社のテレビCMの分析もできるため、テレビCM出稿期間以外にも利用されている。企業の広告効果を伸ばす以外に、データ収集・分析といった手間のかかる作業の効率化にも寄与しており、利用顧客が増えているという。

「マーケティングの民主化」を目指して

このように、テレビCM事業を進化させる一方、ノバセルはテレビCMにとどまらないマーケティング支援にも乗り出している。

背景には、同社がもともと「マーケティングの民主化」を理想として掲げていること、またテレビCMを出稿する企業の割合はそもそも少なく、それ以外の層にも「Who」を広げていくという狙いがある。

2022年4月には、誰でも簡単にリサーチやマーケティング仮説の立案ができる新サービス「ノビシロ」の提供を開始。

同サービスは、モニター総数1900万人を抱える「モニタス」と提携し、最短20分で100名の顧客の声を集めて即経営判断に活かすことのできる超高速定量調査サービス。これまで調査会社を含むさまざまな企業の介入があり、ブラックボックス化していたマーケティング活動において、企業と顧客の距離を縮めることに役立っている。

「こうやって、“Who”と“What”を変えながら、少しずつTAMを広げている感じですね。まず、“What=自分たちの強み”を明確にして、それが最も刺さりやすい層はどこか、というのを考えると、ターゲットである“Who”が見えてくると思います」。

田部氏によれば、PMFは結果論。大事なのは、改善を繰り返すことだ。

「ターゲットに自分たちが選ばれる優位のポイントを見つけ切ることができたら、マーケットフィットしたということ。それは一発で見つけるのは難しいし、もしかしたらいろいろ積み上げていった先に到達できるのかもしれません。PMFは誰に対して、何を選ばれる理由に設定するのか、に尽きると思いますね」。

[取材] 岡徳之 [構成] 山本直子