BtoB企業のPMF(Product Market Fit)ストーリーを紹介する連載「僕たちのPMFの話をしようか」。

今回は、ヘッドレスCMS「Kuroco」を開発する株式会社ディバータを紹介する。

KDDI、三菱地所、タニタ、ENEOS、RIZAPグループ──。業界や業種の枠を超えて2,000社以上が導入するKurocoは、国産エンタープライズ向けヘッドレスCMSとして大きな存在感を示している。

しかし、その成功に至るまでの道のりは決して平坦ではなかった。前身となる「RCMS」で一定規模の売上を達成したものの、そこから事業が停滞。突破口を見出すため、加藤氏は悩んだ末に「売上の8割を占める主力事業の新規受注停止」という大胆な決断を下した。社内は混乱に陥り、退職者も出てしまったという。それでも「10年後、この作り方でクライアントにメリットはない」という確信のもと、ヘッドレスCMSへ全振りすることを決めた。そこからマーケティングのアプローチも根本から見直したことで風向きが変わり、徐々に問い合わせの量・質が変わった。

エンジニア出身の経営者が「作りたいものを作る」スタイルから脱却し、いかにして市場から選ばれる存在になったのか。代表取締役の加藤氏に話を聞いた。

1976年生まれ。早稲田大学理工学部機械工学科卒業。大学在学中、「一休.com」の創業メンバーとして参画。体育会ラグビー部在籍。2000年、大学卒業後ソフトバンクグループに入社。インターネット黎明期に、カー用品販売サイトの企画・構築・運営をはじめ、転職アドバイザーマッチングサイトの立ち上げ戦略・企画・システム設計・開発に携わる。2004年に同社を退社し、個人事業主として活動を開始。翌2005年にディバータを設立、代表取締役に就任。

国産エンタープライズヘッドレスCMSで唯一の選択肢に

現在、Kurocoは金融、製造、通信、公共など幅広い企業に導入されている。特に大手企業から支持を集めているのが特徴だ。加藤氏によると、前身となるRCMSと比較して導入単価は約10倍になっているが、それでも問い合わせは約2倍に増加したという。

「大手企業が国産でエンタープライズ向けのヘッドレスCMSを使いたいと思った際に、有力な候補はKurocoくらいしかないんです。海外製品はインフレや円安などの影響でライセンス費用が高騰しており、国際情勢もあって国産への回帰が進んでいます」(加藤氏)

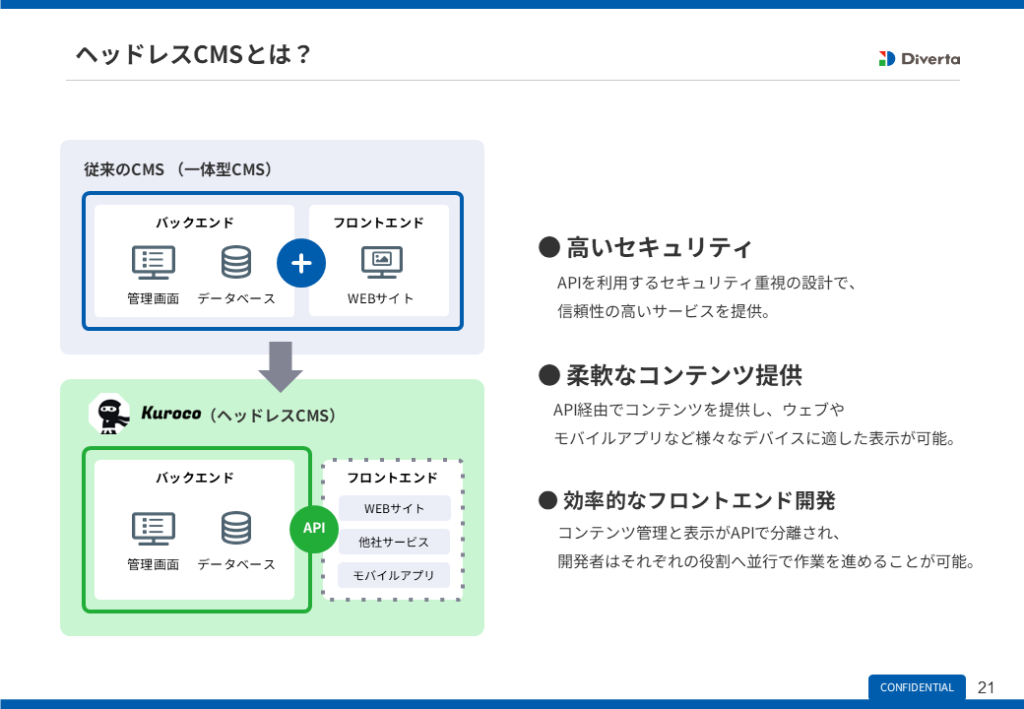

ヘッドレスCMSとは、従来のCMSで存在していた「ヘッド(表示画面)」部分が分離されており、バックエンドを扱うAPIベースのCMSのことを指す。API経由でデータを取得するため、Webサイトだけでなく、アプリやIoT機器など多様なチャネルで柔軟にコンテンツを活用できるのが特徴だ。

例えばKurocoを導入するコンビニジムのchocoZAPでは、店舗内の温度管理ルールをKurocoで一元管理している。このジムでは室温が設定値を超えると自動的に空調を調整する仕組みをIoTと連携させており、Kurocoが業務システムの一部のような用途で活用されている。これは汎用性の高いKurocoならではの使い方だ。

「従来のCMSはベンダーロックインの要素が強く、そのCMSに精通したエンジニアでないとなかなか構築できなかったんです。ヘッドレスCMSはAPIという標準技術を使うので、APIを使ったことがある人なら、Kurocoも扱えるんです」(加藤氏)

始まりはラグビー部のHP制作から、RCMSの成長

加藤氏がCMSの開発に取り組み始めたきっかけは、1994年頃に遡る。早稲田大学ラグビー部に所属していた加藤氏は、部のホームページを自ら制作した。

厳しいチームだったので「そんなことをするくらいなら、練習したほうがいい」という声もあったが、このホームページが高校生のリクルーティングに大きな効果を発揮した。「こういう世界観をもっと広げたい」と思った加藤氏は、自ら事業を立ち上げることを決意する。

「当時の僕は単純だったので、ラグビー部のホームページを作るというビジネスから始めました。マーケットのことはあまり考えることなく、作りたいものを作るという考え方でした」(加藤氏)

社会人を経て、個人事業主として事業を開始。翌年となる2005年にディバータを立ち上げた。受託開発事業の傍ら、自社発のCMSとして開発したのがRCMSだ。設立から10年ほど経った頃には、RCMSが会社の柱となり、売上は年間約6億円に達した。インバウンドでの問い合わせと知人の紹介だけだったにも関わらず、サイバーエージェントをはじめとする新興IT企業が次々と採用。安定した事業基盤を築いた。

しかし、次第にその成長が鈍化し、そこから売上が伸び悩んでしまう。

「当時はマーケティングもせずに、インバウンドと知り合い伝いでしか仕事をしなかったので、ある時を境に伸びなくなってしまったんです」(加藤氏)

顧客が教えてくれた「ヘッドレスCMS」という可能性

停滞感を感じていた2018年頃、加藤氏に転機が訪れる。デザイン会社のグッドパッチから「RCMSをヘッドレスCMSっぽく使えないか」という相談を受けたのだ。

当時はヘッドレスCMSの概念を知らなかった加藤氏だったが、海外メディアの情報を調べていく中で「海外ではヘッドレスCMSが主流になっていることがわかった」という。そこから試験的に開発を始め、2019年にRCMSにAPI機能を追加したベータ版をリリースした。

しかし実際に運用してみると、中途半端さが否めなかった。

「ヘッドレスCMSっぽくもできるという状態では、結局使いづらいんです。何件か案件をこなすうちに、これではダメだと痛感しました」(加藤氏)

中途半端な状態を脱するため、加藤氏は重要な決断を下す。RCMSのソースコードから、フロントエンドを管理する機能をすべて削除したのだ。

「心血を注いで開発してきた『こいつら』がいなくなると思うと、ものすごく迷いました。両方の機能があるほうが便利だとも思ったのですが、それをやってしまうと設計がおかしくなりそうだという感覚もあったので、思い切って全部をなくしました」

「エンジニアの得意分野は規則性を見つけて自動化することです。一方でデザインや表現はお客さまが主観で判断する部分なので、システム化するべきじゃない。デザインの良し悪しは状況によっても変わります。今年良かったものが、3年後には良いデザインだと言われない可能性もあるんです」(加藤氏)

フロントエンドの管理機能を削除したことで、かえって設計が進化した。「APIを使って何かをするかということに対して、解像度がものすごく上がった」からだ。

「(両方の機能を持ち続けている状態だと)逃げ道があるので、双方が中途半端な状態で製品が進化してしまう恐れがあります。私たちはフロントエンドをなくしたので、APIで全部できるようにするしか選択肢がなかったんです」(加藤氏)

加藤氏の決断を後押ししたのは、10年後の市場を見据えた確信だった。

「『10年後、これまでの作り方でサイトを作ることはクライアントのためになるだろうか?』と考えたら、『それは絶対にない』と自分の中で断言できました。フロントエンドの自由度はどんどん増していきます。スマホやタブレットだけでなく、今後はAI向けの見せ方も必要になるかもしれません。新しい技術のほとんどはAPIを志向しています。表と裏を一緒に管理する思想自体が、もう時代に合わない。もし別れるなら、早い方がいいという結論に至りました」(加藤氏)

売上8割の主力事業をピボット。「今変わらなければ未来はない」

ヘッドレスCMSに全振りするという決断は、もう一つの重大な意思決定を伴った。RCMSの新規受注を停止することだ。

当時、RCMSはディバータの売上の約8割を占めていた。2021年、Kurocoを正式リリースした加藤氏は、社内に宣言した。「RCMSの新規案件は受けない。今後はKurocoで行く」。突然の宣言を受けて、社内は大混乱に陥った。

「方針転換に納得できずに退職した人もいれば、反対にそれを楽しんで頑張ってくれた人もいました。いずれにせよ、組織的に大きなハレーションがあったのは事実です」(加藤氏)

営業メンバーは特に困惑した。顧客から「RCMSでサイトを作りたい」と言われても、「Kurocoで作りませんか?」と説明しなければならない。しかし当時はヘッドレスCMSを知らない顧客も多かったため、「それは何ですか?RCMSがよいのですが」と困惑されることがよくあったという。

「RCMSやめてしまうのですか?」「どうしてですか?」──既存顧客にはこれまでどおりサービスを提供していく予定とはいえ、既存顧客からも戸惑いの声が上がった。

Kurocoに切り替えたからといって、最初から売上が安定したわけではない。それでも、加藤氏には確信があった。「どこかで変わらなければいけない。10年後に確実に移行が必要なら、今すぐ変わろう」と。

海外展開の失敗が教えた「ナンバーワンでなければ選ばれない」法則

Kurocoをリリースした後、加藤氏は海外市場への進出を試みた。「1億円近いお金をかけて海外のリスティング広告とかいろんなプロモーションを海外向けにやった」のだという。

しかし、無情にも反応はゼロに等しかった。

こんなにお金をかけたのに売れないのか──。考え続けた末、加藤氏は一つの答えにたどり着く。

「エンタープライズ向けCMSは基本的にナンバーワンじゃないと売れないよね、と。たとえば飲食店であれば『昨日はあのお店に行ったから、今日は別のお店に行こう』といった具合に、必ずしもナンバーワンでなくても選ばれるかもしれません。でもCMSは同じ製品を5年〜7年使い続けることが多いんです。だから、その時点でナンバーワンだとお客さまが確信を持てるものしか選ばれない。グローバルでさまざまなヘッドレスCMSの選択肢があるのに、日本人が作った聞いたことのない製品をわざわざ選ぶ理由がなかったんです」

「今だからこそ実感しているのですが、ナンバーワンとナンバーツーは売り上げが2倍程度は違います。しかもナンバーワンは売る効率も2倍くらい楽なんです。だからナンバーツーになっちゃった瞬間に、それと同じ売り上げを作ろうと思ったら、4倍大変な感覚なんです」(加藤氏)

この教訓を得た加藤氏は、マーケティング思考への転換を図った。

「私たちは『10年後にはこのような世界に絶対なる』といった発想でプロダクトを開発してきました。ただその考え方をありのまま説明しても、ポカーンとされる方が多く、共感を得られないんです。もっとお客さまが想像しやすい範囲で、明確なアピールポイントを作らなければならないのですが、それができていませんでした」

「自分たちの中では、KurocoはヘッドレスCMSではなく、もっといろんなことができるサービスだと考えています。でもお客さまの視点ではヘッドレスCMSと言われたほうが明らかに理解しやすいので、ヘッドレスCMSという伝え方をしています。もし昔の自分であれば『ヘッドレスCMSではありません、違うものです』と複雑な説明をしていたと思います」(加藤氏)

こうして、Kurocoは「国産×エンタープライズ×ヘッドレスCMS」というカテゴリーを明確に定めて顧客を広げていった。

「心の中では3歩先を作っているつもりでも、あえて1歩先の新しさに留めて、マーケティングをしていく。それがすごく大事なことなんだとわかりました。エンジニアや技術者の多い会社はどうしても(3歩先であることを)言いたくなってしまいがちですが、そこはアピールしない。相手があまり関心を持っていないことは、伝えても意味がないんです」(加藤氏)

「Kurocoで決まっています」問い合わせの質が激変した瞬間

マーケティングのアプローチを見直し、導入事例を地道に積み上げていった結果、問い合わせの質が劇的に変化し始めた。

「『Kurocoを使うことが決まっているのですが、請求書払いはできますか?』など、問い合わせの時点で(顧客の中で)導入を決めているという案件が激増したんです」(加藤氏)

エンタープライズ向けを明確に打ち出した効果も大きかった。国内には中小規模事業向けに導入社数を拡大している他社製品もあったが、高水準のセキュリティ機能は未実装だったり、高額オプションになる。その点Kurocoはエンタープライズ利用前提で標準搭載されていて気軽に試せるため、大企業からの引き合いが増えていったという。

エンタープライズ向けの製品は導入までの時間も必然的に長くなるが、導入実績が積み上がってきたことで、今では「あの会社が使っているなら」という連鎖が生まれている。

「感覚的にはエンタープライズ領域で3周目ぐらいに入っていて、他社が追いつこうとすると、今の私たちの状態になるには数年かかると思います。すでに次のPMFに向けてユーザーニーズなどを集め、製品に落とし込むこともはじめています。」(加藤氏)

加藤氏が最も重視している指標がある。それは「自分たちが関わらないで売れた案件」の数だ。

「以前は私たちじゃないとできないことが多すぎて、プロダクトの可能性が狭まってしまっていたんです。だから私たちにしかできないことをなるべく減らして、システム化する。それ以外はお客さまが柔軟にできるようにしています」(加藤氏)

そのため、ディバータはドキュメント整備に力を注いできた。現在、公開されているドキュメントの数は2千ページに及ぶ。これは、エンジニアとしての思想でもある。

「ドキュメントを整備して、きちんと使いこなしていただく。これをすごく徹底しています。私たちとしても、同じことを2回やりたくないですから」(加藤氏)

エンジニアが見つけた、エンタープライズSaaSのPMF法則

売上の停滞、ヘッドレスCMSへの全振り、主力事業からの転換、海外展開の失敗──。さまざまな試行錯誤を経て、加藤氏は「KurocoはPMFを達成した」という手応えがあるという。その加藤氏に、PMFに至るまでに学んだ最も重要な教訓を聞いた。

「自社の製品はお客さまにとってナンバーワンなのか、をきちんと考えるということです。思い返すと、以前の私は、お客さまは『今日は何を食べようかな』という感覚で製品を選んでいると思っていました。お客さまにどう選ばれるかという基準はふんわり考えていたんです」

「でも、お客さまはやっぱりナンバーワンのものが欲しい。だからお客さまの中で、どのようにナンバーワンが決められているかを徹底的に考えなければならないんです。それを突き詰めて、自分たちがナンバーワンに値すると思えるまでいければ、あとはそれをアピールすればいいだけですから」(加藤氏)

(撮影:慎 芝賢 文:大崎 真澄)