「製品を作ったのに売れない」。新規事業に携わる方なら、一度はこの状況に不安を感じたことがあるのではないでしょうか。

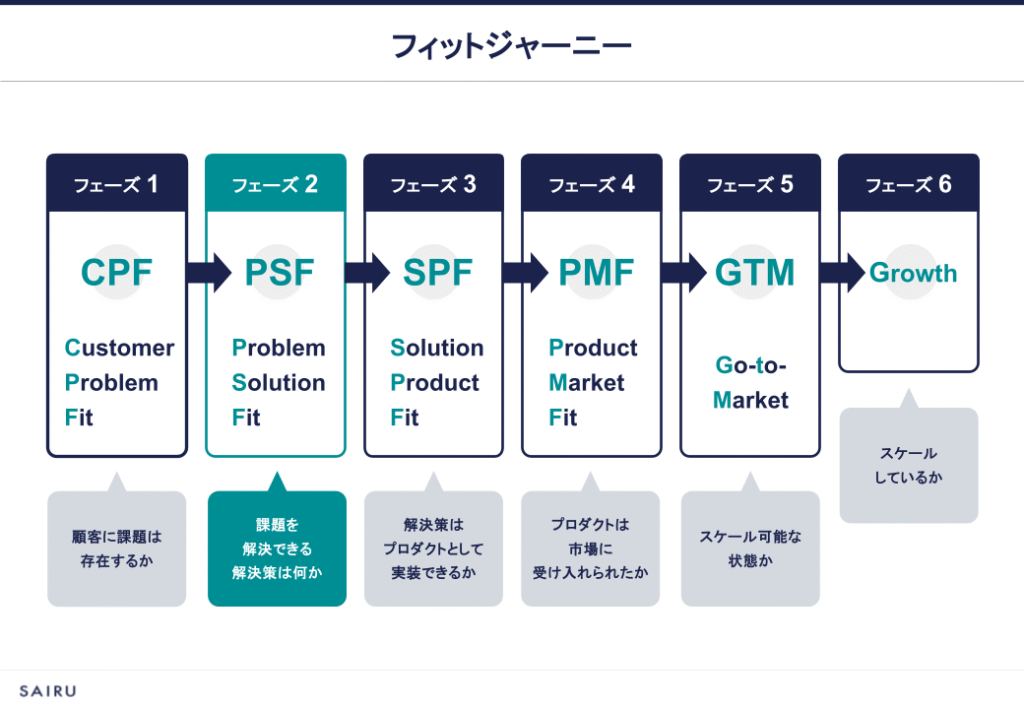

「課題探索インタビューのメソッド/進め方」の記事では、新規事業のCPF(Customer Problem Fit)フェーズにおいて、顧客にヒアリングを行い、どのような文脈でどんな課題が発生しているかを把握する手法を紹介しました。

次のステップとして、「その課題が、お金を払ってでも解決したい課題なのか」「課題に対する解決策が本当に顧客に受け入れられるか」を検証する必要があります。それが、PSF(Problem Solution Fit)フェーズで実施するソリューション検証インタビューです。

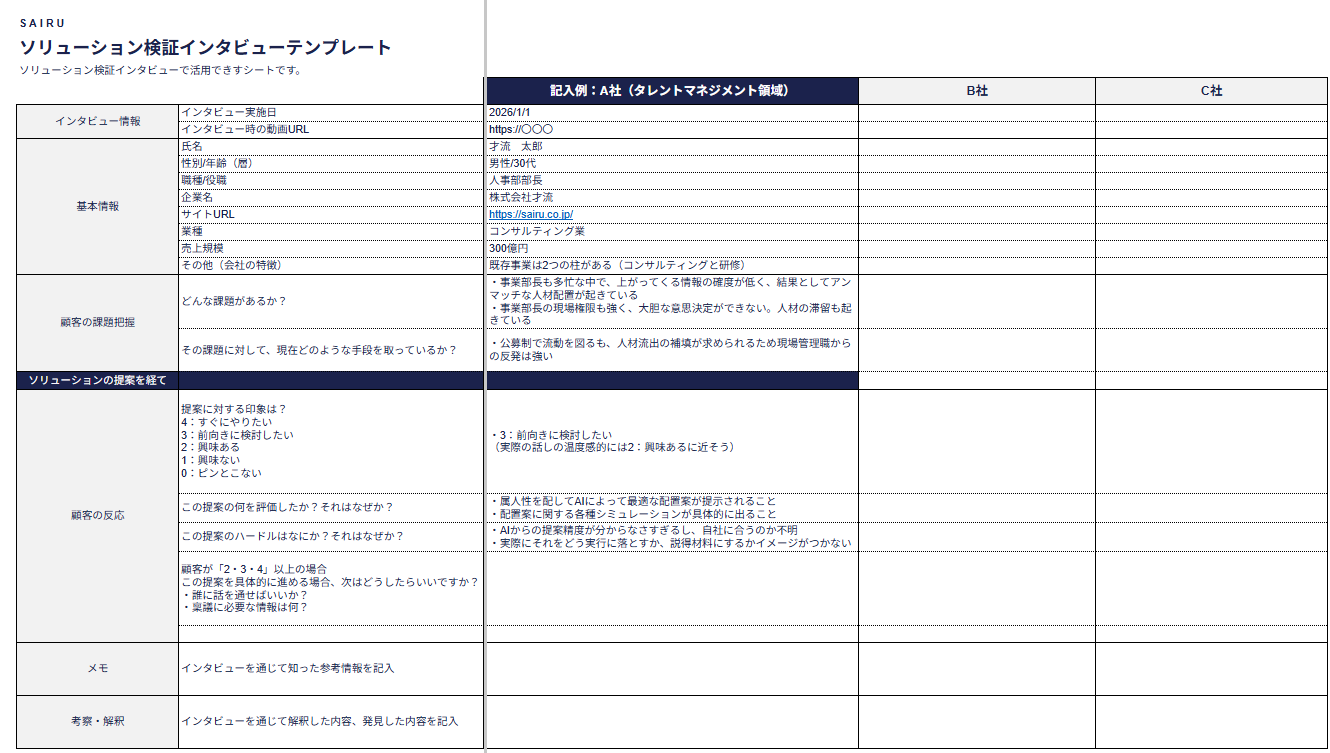

本記事では、ソリューション検証インタビューの重要性やステップを具体的に解説します。ソリューション検証インタビューのテンプレートも用意しましたので、ご活用ください。

※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとダウンロードされます。

ソリューション検証インタビューとは

ソリューション検証インタビューは、新規事業の早い段階で「本当に売れる商品なのか」をたしかめる手法です。製品開発に大きな投資をする前に、簡単な資料やコンセプトだけで顧客の反応をテストできるのが特徴です。

フィットジャーニーのCPF(Customer Problem Fit)で顧客の課題を探索した後、PSF(Problem Solution Fit)のフェーズに移り、「顧客が実際にお金を払ってでも解決したい課題なのか」を特定するために行います。

なぜ早期検証が重要なのか

開発の初期段階で検証を行う最大の価値は、顧客のバーニングニーズ(切実で喫緊の課題)を捉え、重大な方向性の間違いを早期発見できることです。

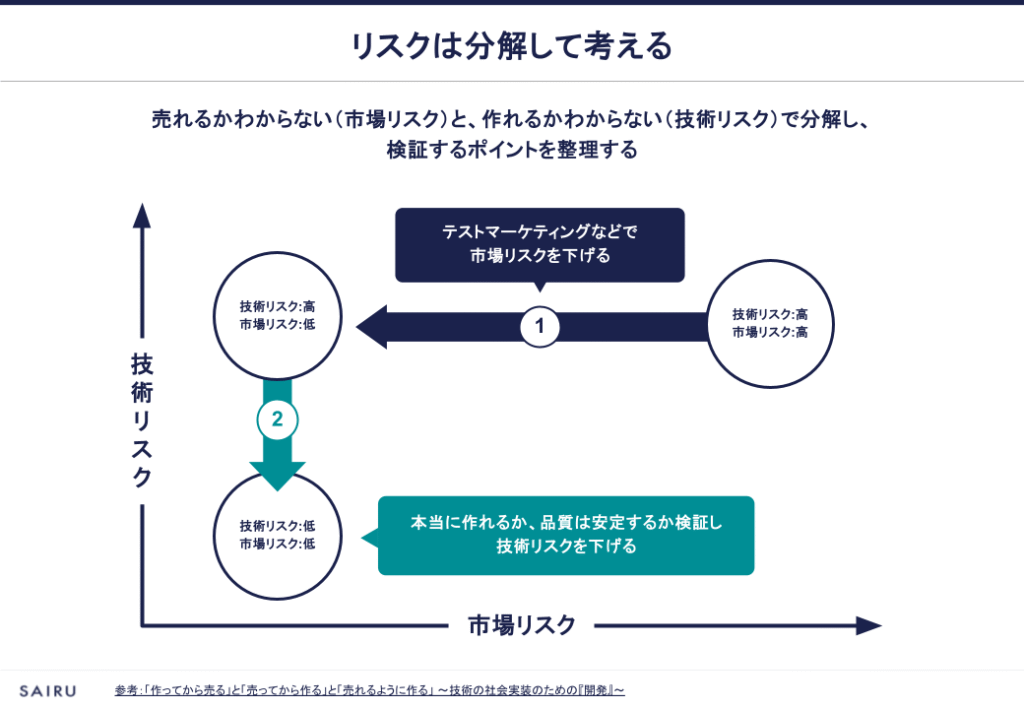

新規事業を進めるうえでは、「売れるかわからない(市場リスク)」、「作れるかわからない(技術リスク)」という2つの不確実性が存在します。

上図は「市場リスクが高く・技術リスクも高い」右上から、市場検証で右→左へリスクを削り取り、技術検証で上→下へリスクをさらに低減する、という2ステップの移動を示しています。

①まずソリューション検証インタビューで市場リスクを下げる

簡単な資料やコンセプトで顧客の購買意欲を確認し、「売れる手応え」を得る

②市場での手応えを確認してから技術リスクに取り組む

需要が見込めることを確認した後で、試作・品質検証などの技術開発に投資する

この順序で進めることで、「完成品が誰にも刺さらない」という最悪の事態を避けられ、開発投資の意思決定も格段にしやすくなります。

ソリューション検証インタビューの進め方

ここからは、ソリューション検証インタビューの進め方をステップごとに解説します。

インタビュー企画

ソリューション検証インタビューの第一歩として、「自分たちのソリューション(解決策)のどの部分を、どのように検証したいのか」を整理します。例えば、機能の有用性、導入ハードル、価格設定、対象顧客のニーズとの合致度合いなどが検証対象となります。

検証したいポイントや仮説を1~3つ程度に絞り込み、目的を言語化しましょう。「今回のインタビューで何を得られたら成功か」を定義し、チーム全員で共有することが大切です。これにより、インタビュー後の評価基準が明確になります。

5〜10社程度のインタビューを実施すれば、次のステップに進むべきか、仮説を修正すべきかの判断材料が得られるはずです。

- ヒント

- 仮説が多すぎると質問が散漫になるため、優先順位を明確にします。また、ゴールや成功基準を曖昧にしないことが重要です。

インタビュー項目の設計

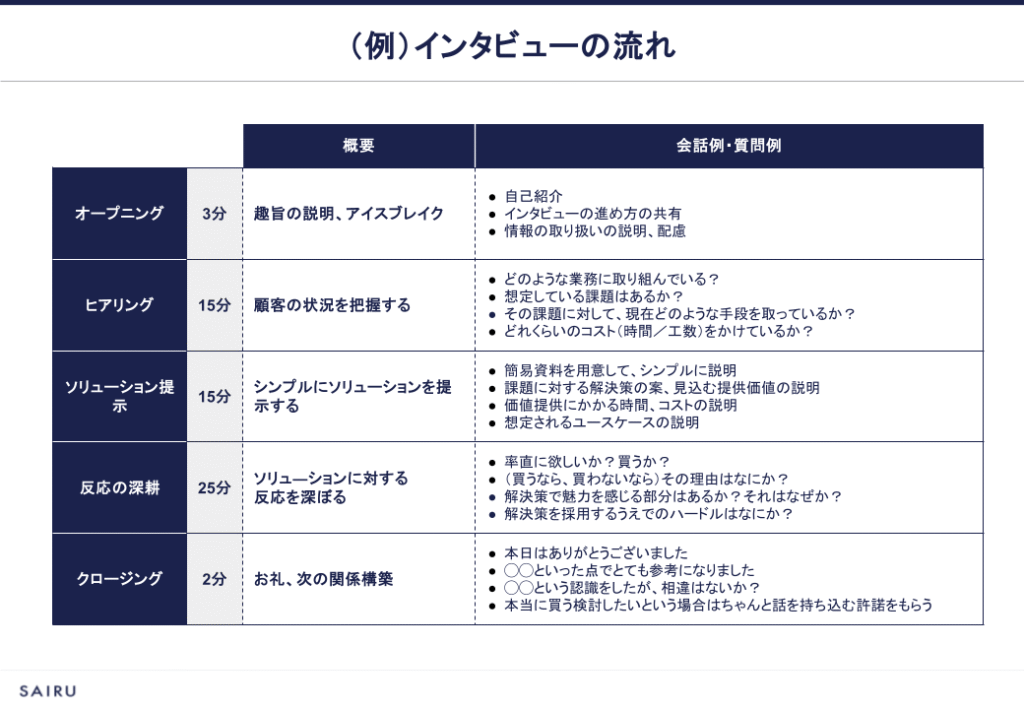

インタビューで聞くべき質問や流れを構成していきます。基本的な流れとしては「オープニング→ヒアリング(現状把握)→ソリューション提示→反応の深耕→クロージング」の順序がおすすめです。

オープニングで、「自分は開発者ではない」「開発には深く関わってない」など、インタビュアーの立場を明確にしておくと、インタビューイーが気をつかうことなく話せます。

事前に想定する質問を箇条書きで整理し、優先度を明記しておきましょう。質問はオープン・クエスチョン(自由に答えられる形)を中心に構成し、「この機能、いいですよね?」のように相手を誘導するような聞き方は避けましょう。

(例)ヒアリングパートの質問

- 「○○業務において、どのような課題を感じていますか?」

- 「その課題に対して、現在はどのように対応していますか?」

- 「現在の対応方法について、どのような不満や改善点がありますか?」

(例)ソリューションを提示するパートの質問

- コンセプト説明後に「このようなソリューションがあれば、先ほどの課題は解決できそうですか?」

- 価格提示後に「このような価格感であれば、導入を検討いただけますか?」

- さらに具体的な反応を引き出すために「もし導入するとしたら、いつ頃から検討したいと思いますか?」「導入を検討する上で、どのような点が気になりますか?」

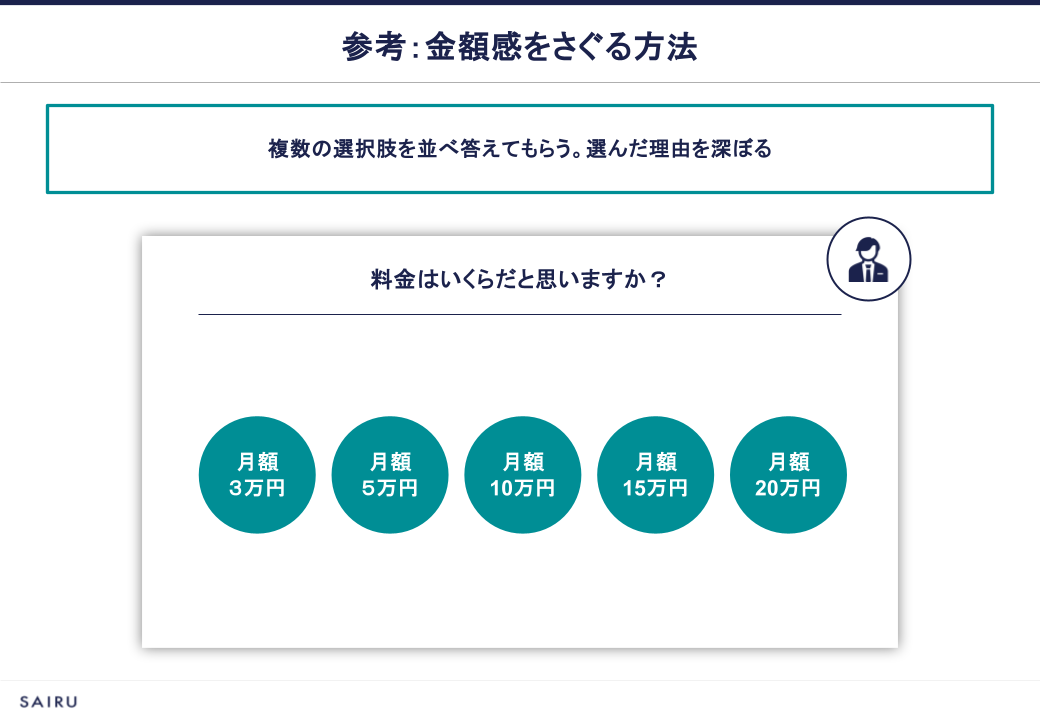

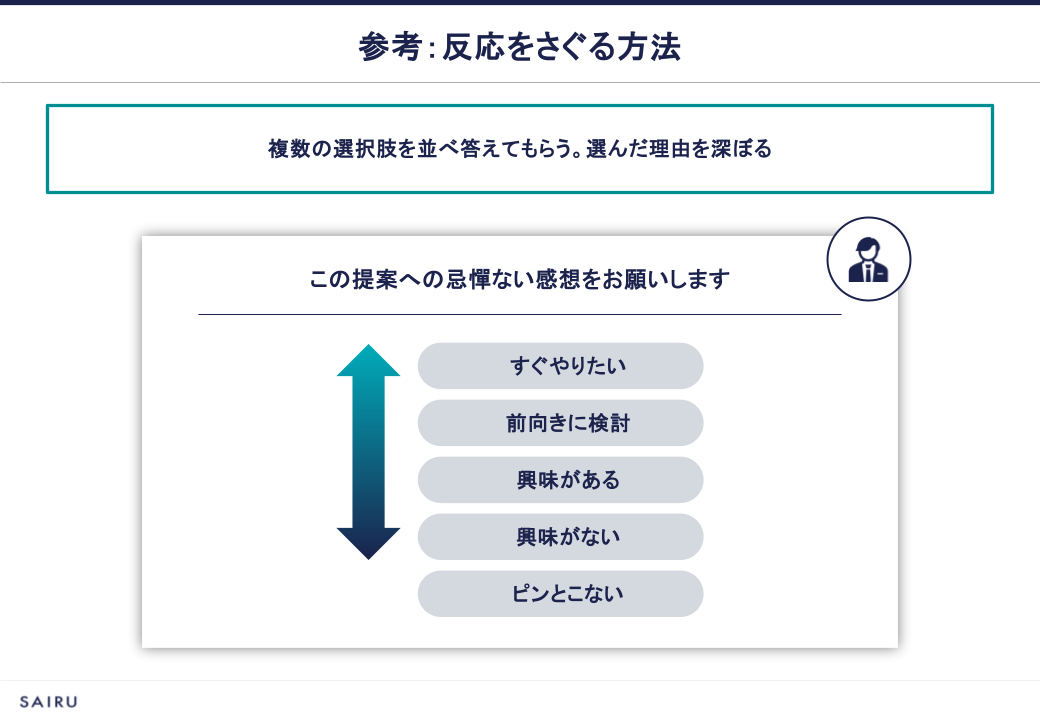

また、本音を引き出すためにあえて選択肢を提示し、選択した理由を深掘りすることも有効です。

インタビュイーの募集・選定

インタビューすべき相手を選定するプロセスです。PSFの段階では「ソリューションに興味・関心を持ちそうな人」や「意思決定権・利用権を持つ人」が適切な候補となります。

仮説の未検証範囲が多いPSFの前半フェーズでは、SNSやインタビュープラットフォーム(例:ビザスク)へ協力依頼を行い、一定数の候補者を確保するのが効果的です。一方、仮説が固まりはじめたPSFの後半フェーズでは、既存のネットワークや顧客リストから優先度が高い層をリストアップしたり、より踏み込んだテストマーケティングに進むことを検討します。

- ヒント

- 実際にソリューションを利用する可能性があるかを確認し、ターゲット外の層を避けることが重要です。

インタビューの準備

インタビュー実施に向けて、実施日時の調整や必要資料の準備を行います。

ZoomやTeamsなどのオンライン面談ツールの設定、録画・録音機能のチェックを行い、デモ資料や画面共有の段取りを確認して、時間内にスムーズに進むようシミュレーションしておくことが大切です。

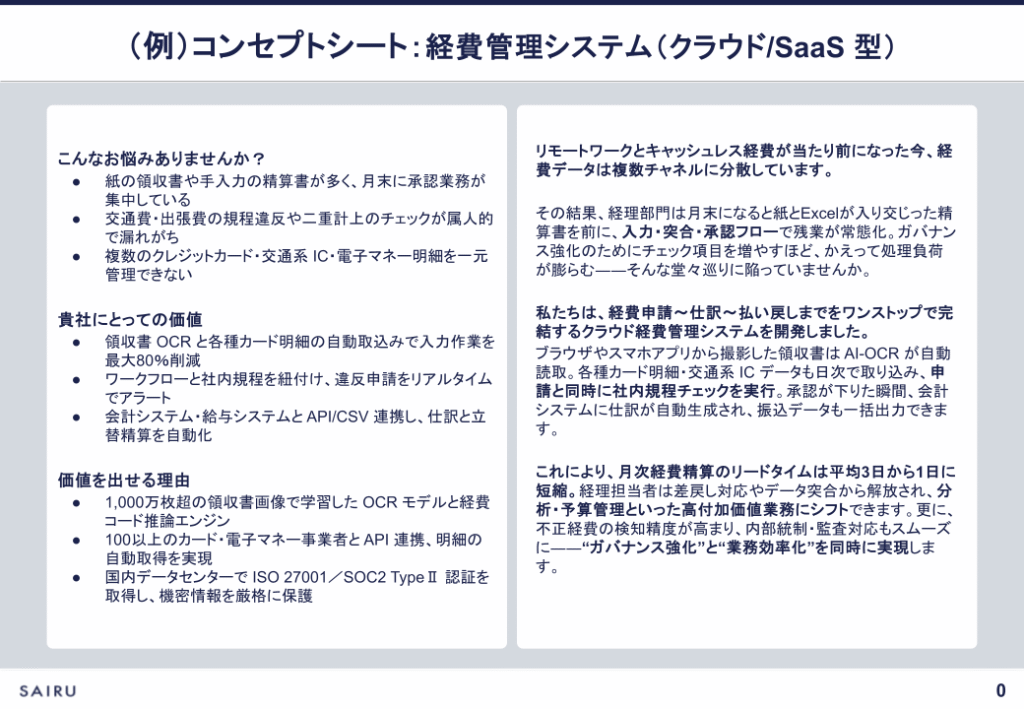

用意する資料は、コンセプトシートと営業資料の2つです。2つの資料は、段階を分けて使用します。

まずはコンセプトシートで、テキストのみで商品・サービスについて伝えることにより、デザインや営業スキルなどでごまかせない状態で検証できます。

コンセプトシートでの検証を繰り返すことで本当に必要な価値が明確になってきたら、次の段階として営業資料を作成し、より視覚的で詳細な提案を行います。場合によってはリーフレット(1枚もの)で対応することもあります。

営業資料については、以下の記事を参考にしてください。

※関連記事:営業資料の作成と改善に役立つテンプレート

インタビューの実施

実際にインタビューを行い、相手の反応・回答を収集する段階です。「抱えている課題・不満」「ソリューションで解決できるかの確認」「導入ハードル」「価格感・費用対効果」などをヒアリングします。

はじめにアイスブレイクとして簡単に目的と流れを説明し、ソリューションを提示する際はコンセプト・価値・利用手順などをわかりやすく示しましょう。

回答に対して「なぜそう思うのか」を追加で質問し、深掘りを行うことで、より本質的な理解を得ることができます。

ソリューションへの反応を引き出す方法として、「すぐやりたい」「前向きに検討」「興味がある」「興味がない」「ピンとこない」などの選択肢を示し、反応を確認するのも効果的です。

特に「ピンとこない」という反応は、コンセプトや伝え方に課題がある可能性を示すシグナルとなるため、なぜピンとこないのか、イメージがつかないのかを深掘りすることで、改善のヒントが得られます。

- ヒント

- 相手の発言を否定せず、あくまで「聴く姿勢」を貫きましょう。相手に許可をとったうえで、録画・録音を活用し、必要な情報を正確に残します。時間配分を意識し、最重要ポイントを優先的に質問することも大切です。

インタビュー内容の分析

インタビュー結果を振り返り、想定した仮説に対してどのような答えが得られたかを分析します。結果を踏まえ、ソリューション案の改善点や新たに見えてきた課題をリストアップし、次のアクションを設定しましょう。

スプレッドシートやメモに、参加者別の回答を一覧化し、重要なキーワードや共通点、意外な相違点などを抜き出してまとめます。「機能面」「価格設定」「ターゲットセグメント」など複数の視点から優先度をつけて追加検証を検討し、必要に応じて再度インタビューする対象や調査方法を見直します。

商品・サービスの改善ポイント=「売れない理由」が明らかになれば、改善施策が見えてきます。

単に「売れない」という結果に落胆するのではなく、その理由を特定し、適切な改善策を講じることで、最終的に市場に受け入れられるソリューションへと進化させることができます。

- ヒント

- ポジティブな意見だけでなく、ネガティブや懸念点も正確に拾うことが重要です。「思い込み」で解釈を曲げないよう、発言の裏付けとなる具体的な事例や表現を確認しましょう。訪れた変化(仮説の覆りなど)を正確に認識し、柔軟に方向修正することも大切です。次のアクションのオーナーや期限を明確化しておくことで、継続的な改善サイクルを回していけます。

【事例で学ぶ】「作りこむ前に聞く」を徹底したアドエビス

ここで、製品を作る前に見込み顧客へのヒアリングを行いPMFを果たした事例を紹介します。株式会社イルグルムが提供する広告効果測定プラットフォーム「アドエビス」です。

同社は、もともとWeb解析ツールとしてアドエビスを構想していましたが、製品を開発する前に接点のあった企業へヒアリングを実施。その結果、次のようなインサイトを得ました。

市場には複数のWeb解析ツールが存在しており、いわばレッドオーシャンのような環境。しかし、受託制作を通じて接点のあった複数社にヒアリングをしてみると、大きなインサイトが得られたという。

「ほとんどの方が、既存の解析ツールを導入していました。でも、使いこなせていますか?と質問したところ、みなさんが口を揃えて、“正直まだ使いこなせていない”とおっしゃるんです」

~(中略)

さらに顧客の話を掘り下げていくと、「(画面の)何を見たらいいのかがよくわからない」という共通のペインにたどり着く。

この声から見えてきたのは、見込み顧客は「Web解析ツールの多機能さ」ではなく、「広告効果だけをシンプルに把握できるツール」を求めているということでした。イルグルムはすぐに開発へと進まず、まずは用途を絞ったライトなアウトプットをもとに検証を重ねています。

その後は、1年ほど時間をかけ、10社ほどの顧客に試してもらいながら、プロダクトを磨いた。このフェーズで一定の手応えを掴めたことが、正式なプロダクト化の決め手になったという。

しっかりと作りこむ前に顧客へのヒアリングを重ねたことで、顧客ニーズに合致したソリューション設計が可能となり、後の成功へとつながりました。

ソリューション検証は、顧客の課題を本質的に理解し、不要な開発投資を避けるための重要なステップです。アドエビスの事例は、まさにその価値を証明するものといえるでしょう。

【動画で学ぶ】良いインタビュー・悪いインタビュー

才流のメンバーがソリューション検証インタビューの「反応の深耕」部分を再現した動画をご用意しました。良いインタビューと悪いインタビューの2パターンあります。両方を見て、違いを体感するとより理解が深まります。

この動画における設定は、次のとおりです。

- 開発中の事業:生体認証を用いた新決済手段

- インタビュー対象:導入する店舗・事業者※中堅~大手の流通小売事業者、エリアマネージャーを想定

良いインタビュー(6分56秒)

ポイント

- 事前アンケートで「前向き」と答えた理由を「具体的にどこに価値を感じましたか?」 と掘り下げ、指紋決済の便利さという価値訴求ポイントを言語化できている

- インタビュアー自ら 「新しすぎて障害にならないか?」 とネガティブ要素を提示し、設置場所やレジ設定変更など本音の懸念を引き出せている

- 「他に導入障害は?」 と重ねて質問し、費用感や「利用率への不安」といった導入ハードルの核心を具体化できた

- 利用率という最大課題が明確になったことで、PoC(Proof of Concept:概念実証)へ進むための次アクションを自然に描ける状態に持ち込めた

悪いインタビュー(2分23秒)

ポイント

- 冒頭で「どんな印象でしょうか?」と抽象的に尋ね、回答が「便利」「先進的」で終わってしまい、深掘りしなかった

- 顧客に「どんな機能が欲しいですか?」と解決策を丸投げし、決済と無関係な“置くだけスキャン”の要望へ議論が逸れてしまった

- 顧客から「いつ頃できますか?」と質問された際、背景や意図を探らず日程だけ答えたため、学びにつながらなかった

- 全体を通じて深掘りが不足し、ポジティブ・ネガティブ双方の発見が得られず、検証としての価値を生み出せなかった

よくある質問(FAQ)

Q1. PSFのフェーズはどのタイミングで始めるべきでしょうか?

CPFで顧客の課題に一定の手応えを得た段階で始めます。「課題はありそうだが、まだ開発には不安がある」という状態が適切です。

Q2. 顧客から明確な反応が得られない場合は、どのように対応すればよいでしょうか?

ソリューションの伝え方や価格、導入イメージが曖昧な可能性があります。資料の見せ方を変える、ターゲットセグメントを見直すなどの対応を検討しましょう。

Q3. CPFインタビューと並行して実施してもよいでしょうか?

基本的には段階を分けるのが理想ですが、同一顧客に両方行う場合は、順番と目的を明確にし、混同しないようにしましょう。

Q4. インタビューは何人くらいを目安にすれば良いでしょうか?

5人1サイクルを目安とし、ブラッシュアップを繰り返しましょう。例えば、5名でコンセプト文章で検証、ブラッシュアップで再度4名で検証、営業資料を作って5名で検証するというアプローチです。

Q5. どのような状態になれば次のステップに進めると判断できますか?

「提供価値が正しく伝われば購買に至る(可能性が極めて高い)」と検証を経てチームメンバーが納得できれば、テストマーケティングで実際に売る段階に進んでよいでしょう。特定の数字で判断できるものではありませんが、カテゴリにおける平均受注率などを調べてそれよりも高い数字が取れそうかどうかで判断する方法もあります。

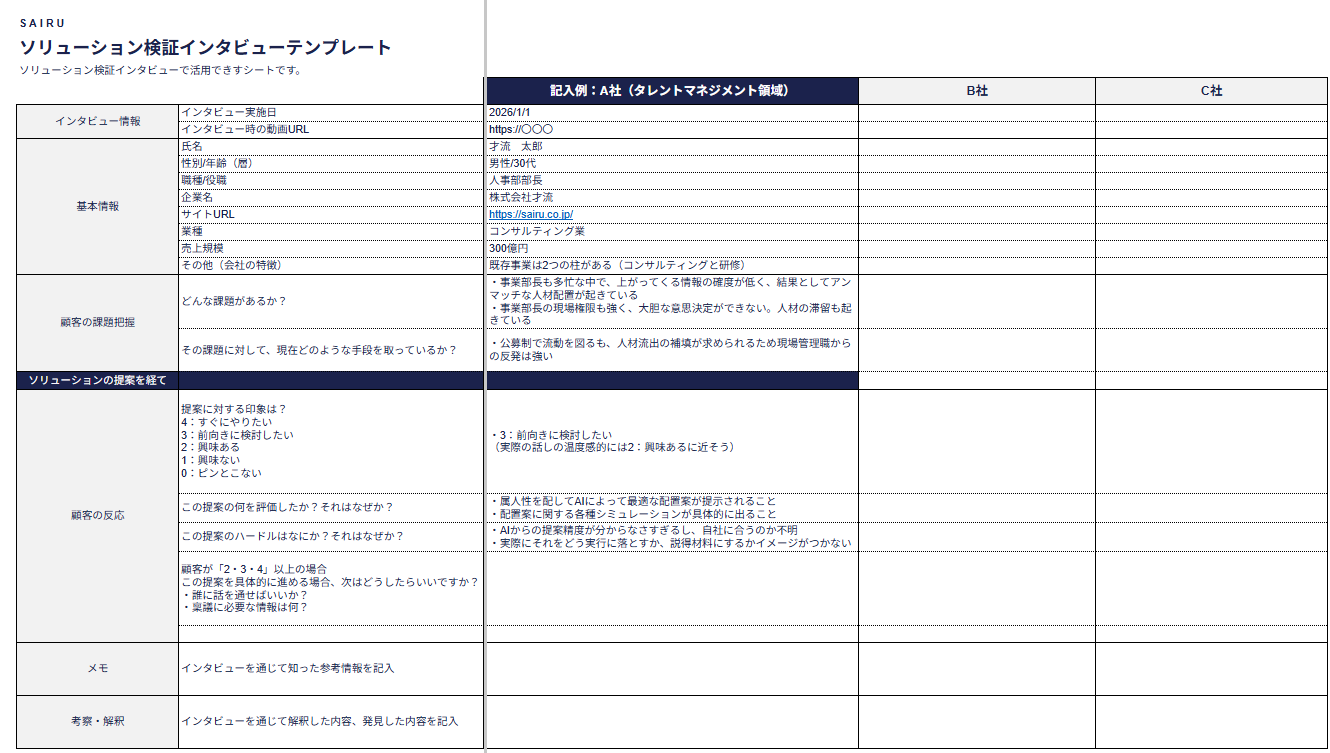

ソリューション検証インタビューのテンプレート

ソリューション検証インタビューのテンプレートです。ダウンロードしてご活用ください。

ソリューション検証インタビューのテンプレート(Excel形式)※個人情報の入力は必要ありません。クリックするとダウンロードされます。

まとめ

ソリューション検証インタビューは、PSFフェーズにおいて「売れる手応え」を得るための重要な手段です。課題の有無だけでなく、解決策への期待と支払意欲まで含めて検証できてはじめて、開発に進む判断ができます。

このタイミングでは、「モノを作らない」ことを意識し、コンセプトシートや営業資料、ランディングページなどを使って解決策を検証することが重要です。「それだったらお金を出してもほしい」という反応を得てはじめて、製品・サービスを作り始めるというアプローチが効果的です。

本記事で紹介した方法を実践することで得られるメリットは以下の通りです。

- 開発前に「売れる手応え」を持てるようになる

- 無駄な開発コストや時間を削減できる

- 顧客が本当に欲しいと思う価値を明確にできる

- 価格設定の妥当性を事前に検証できる

- バーニングニーズを正確に把握できる

テンプレートを活用し、ぜひ取り組んでみてください。