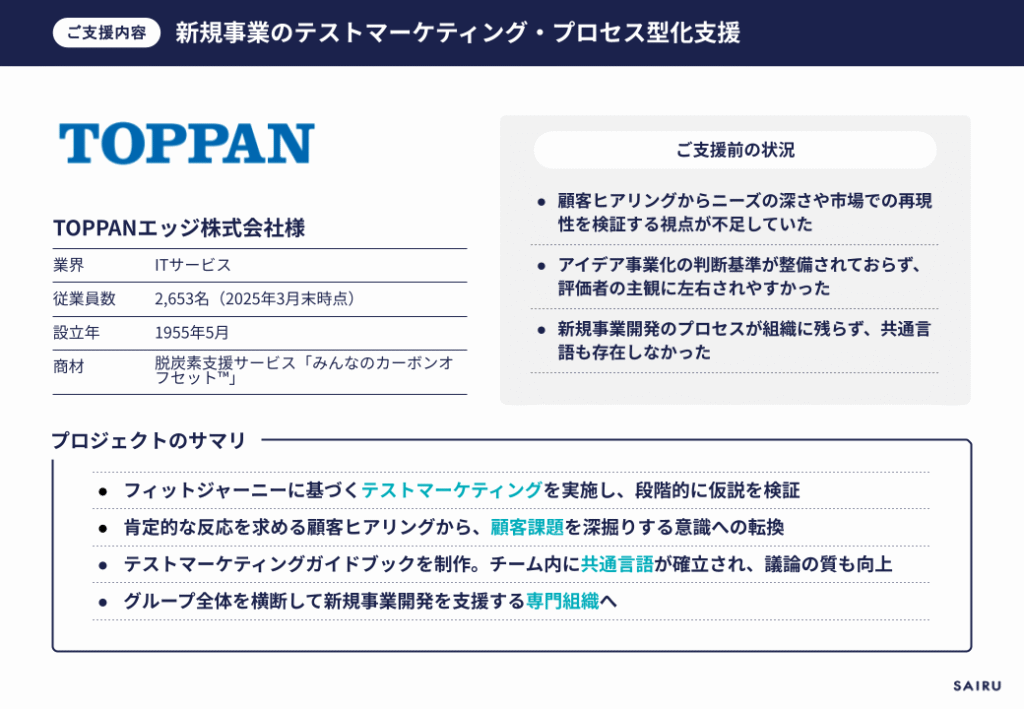

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社であるTOPPANエッジ株式会社様は、「インフォメーションソリューション」「ハイブリッド BPO」「コミュニケーションメディア」「セキュアプロダクト」の4つの事業を展開する企業です。

同社のビジネスイノベーションセンター 戦略企画部 マーケティング企画チームは、2025年4月に発足したばかりの新しい組織。センター内の各部門が取り組む新規事業を伴走支援する役割を担っています。

しかし、チーム発足当初はまだ新規事業に対してアプローチする経験が少なく、その点が課題となっていました。新規事業開発における型を確立し、より俯瞰的な目線と汎用的な手法を組織にインストールすべく才流(サイル)にご相談いただきました。

才流は、同社の新規サービス「みんなのカーボンオフセット™」のテストマーケティングをご支援。その過程で、再現性の高い新規事業開発プロセスをまとめたガイドブックを作成しました。

プロジェクトの軌跡と成果について、戦略企画部 部長の田村さん、同部 マーケティング企画チーム チームリーダーの伴さん、同チームの清水さん、岡田さん、そして「みんなのカーボンオフセット™」のサービス責任者である浅見さんにお話を伺いました。

評価基準も共通言語もない。型のない新規事業開発の限界

ーTOPPANエッジ様の新規事業開発についてお伺いします。まず、ビジネスイノベーションセンター 戦略企画部、そしてマーケティング企画チームの役割について教えてください。

田村 ビジネスイノベーションセンター 戦略企画部は、新規事業創出の仕組みづくりと、本部横断施策、人財育成を担う組織です。戦略企画部の中で2025年4月に発足したマーケティング企画チームは、センター内の各部門が取り組む新規事業に伴走する役割を担っています。

具体的には、各部が開発するサービスが市場に受け入れられるかどうかを、お客さまやマーケット側からの視点で分析。顧客ニーズの調査をはじめ、PMF(プロダクトマーケットフィット)達成のサポートを行います。

※関連記事:PMFとは?読み方と定義、PMFしている状態のシグナルを解説

ーチーム発足当初、どのような課題があったのでしょうか。

田村 当社は営業力に強みがあり、既存のお客さまとも強固な関係を築けています。ただ、新規事業開発においては、まだ存在しない市場や不確実性の高い顧客ニーズに対してどうアプローチすべきか明確になっていませんでした。

たとえば、顧客ヒアリングでお客さまに意見を聞いても、それが市場全体で再現性があるのか、「あったら良い」程度のニーズなのか、本当に解決が急がれる強いニーズなのか。その見極めが甘い部分がありました。

また、お付き合いのある特定の企業にだけヒアリングして、好意的な反応を得られれば良しとしてしまう。ニーズの深さや広がりを検証する視点が不足していました。

伴 チーム発足当初は、アイデアを事業化するかどうか判断する際の明確な基準がありませんでした。そのため、評価する人の主観に左右されてしまう面があり、頑張って進めてきたのに「やっぱり違うよね」と判断が覆ってしまうこともありました。

その結果、それまでの取り組み内容も、どのようなプロセスで進めたかも組織に残らない。次に同じような事業を考える時も、またゼロから始めることになる。組織として知見が蓄積されない状態が続いていたのです。

チーム内で事業の状態を表す共通言語もなく、議論がかみ合わないこともありました。チームとして、体系的な手法やノウハウを確立する必要性を強く感じていましたね。

ーそこで、才流へご相談いただいたのですね。

田村 以前、才流さんと協働した経験があり、その専門性の高さが印象に残っていました。

特に、才流さんのPMFの考え方や型化、共通言語化のアプローチのような「今、事業がどのコンディションにあるのか」を可視化する手法が、当社の課題にフィットすると感じました。

最終的には、営業の小島さんから的確な提案をいただいたことが決め手となりました。予算ありきではなく、本当に必要だと感じた時に提案をいただけたことが大きかったですね。

事業の蓋然性を高める仮説検証手法「フィットジャーニー」

ー今回のプロジェクトはどのような目的でスタートしたのでしょうか。

田村 今回のプロジェクトは、当社の新規事業である「みんなのカーボンオフセット™」の検証プロセスを通じて、マーケティング企画チーム内に再現性の高いテストマーケティングの手法を導入・定着させ、将来の新規事業開発の成功確率を高めるという目的でスタートしました。

単にひとつの事業を成功させるだけでなく、その過程で得た知見を組織の資産として蓄積していきたいと考えていました。

ー対象となった「みんなのカーボンオフセット™」というサービスについて教えてください。

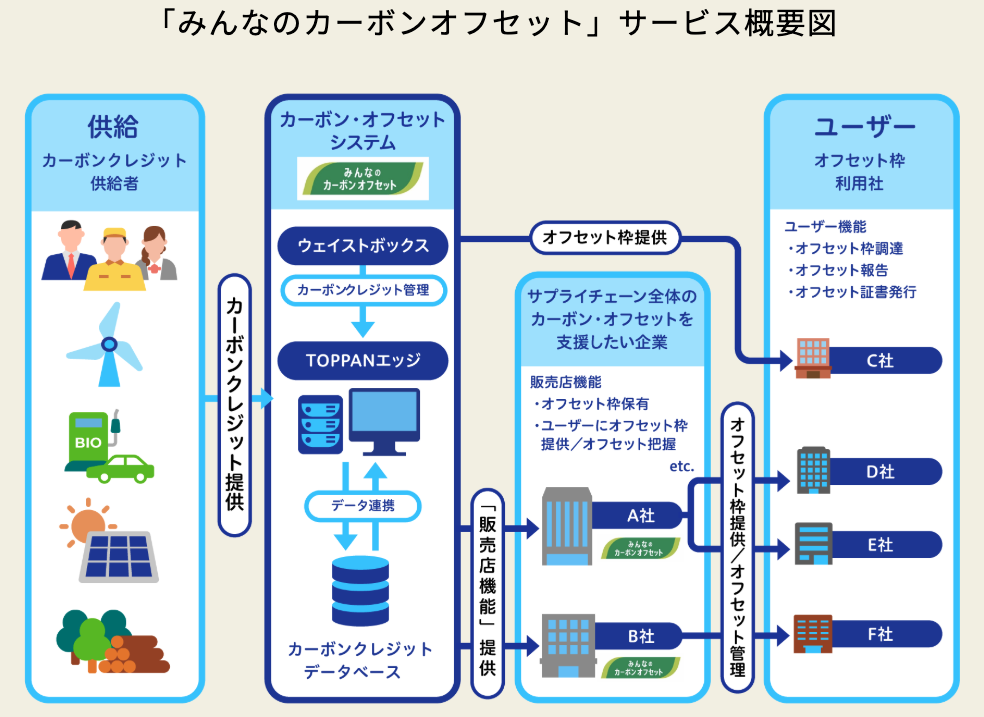

浅見 「みんなのカーボンオフセット™」は、企業規模問わず、すべての企業に使いやすい脱炭素支援サービスです。カーボン・オフセットという複雑でわかりにくい手続きを、簡便に正しく行っていただける仕組みを提供しています。

カーボン・オフセットの市場は今後拡大が見込まれますが、ルールが変更になったり、クレジットの取り扱いが難しかったりと、企業が取り組むにはハードルがあります。そうした課題をサポートするサービスとして開発しました。

ーサービスの特徴を教えてください。

浅見 大きく2つあります。1つ目は、小口でオフセットできるという点です。従来、カーボン・オフセットには大きな単位での取引が必要でしたが、私たちのサービスでは企業規模を問わず利用いただけます。

2つ目は、販売店機能を実装している点です。企業や金融機関が販売店という立ち位置に立って、このサービスを自社のサービスとして取引先企業へ展開していただける。大企業から中小企業まで、サプライチェーン全体における脱炭素の取り組みにご活用いただきたいと考えています。

ープロジェクトはどのように進められたのでしょうか。

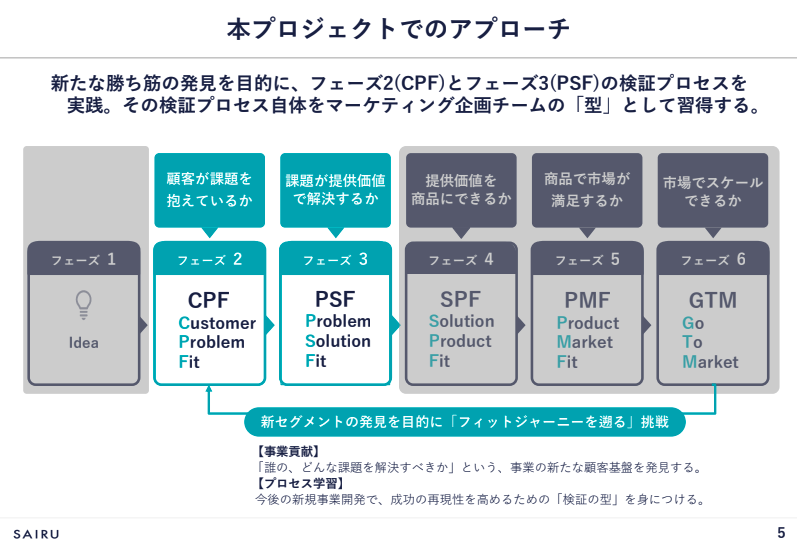

長谷川 テストマーケティングの実施にあたり、本プロジェクトでは「フィットジャーニー」という新規事業開発のプロセスを採用しています。これはサービスが顧客の課題を解決できるか、市場に受け入れられるかを段階的に検証していく体系的なアプローチです。

「みんなのカーボンオフセット™」はすでにローンチされているサービスでしたので、改めてフィットジャーニーをたどりましょうというアプローチにしました。

※関連記事:フィットジャーニー|PMFを理解するために必要な用語

長谷川 プロジェクトは大きく2つのフェーズで進めました。

まずはCPF(カスタマープロブレムフィット)です。ここでは事業領域の確認をさせていただいたうえで、事業アイデアが顧客課題とフィットしているかを検証しました。そのうえで、ターゲットセグメントの一次評価を行いました。

次に、PSF(プロブレムソリューションフィット)です。こちらはコンセプトの検証フェーズで、実際にコンセプトの提案書やリーフレットを作成し、想定されるセグメントに提案商談を行って、コンセプトを検証していくというプロセスです。

ーフィットジャーニーに沿って進めていくメリットは何ですか。

長谷川 段階的に仮説を一つひとつ検証しながらブラッシュアップできる点です。

各フェーズで「何をクリアすれば次のステップに進めるのか」が明確になるため、事業の蓋然(がいぜん)性を段階的に高めていくことができます。

「いいねが欲しくて話を聞いていた」思い込みの証明からの脱却

ープロジェクトの中で特に印象に残っている取り組みを教えてください。

伴 顧客インタビューですね。

プロジェクトを通じて、これまでは自分たちがお客さまから肯定的な反応を得ることを目的にヒアリングをしていたのだと気づかされました。本来であれば顧客が抱える課題やニーズの深さを検証すべきなのに、それができていませんでした。

清水 振り返ってみると“思い込みの証明”をしていたと思います。

熱量を持って提案すると、お客さまも良い反応を示してくださる。でもそれは仮説の検証ではなく、自分たちの思い込みを証明しているだけなんですよね。

ーインタビューの手法についてはどのような学びがありましたか。

伴 新聞記者のような取材力が必要だと感じました。 一人の方から得た情報をそのまま鵜呑みにするのではなく、複数の方の意見を聞いて裏付けを取り、それらを総合して判断する。そうすることで、本当の方向性が定まっていくんだと学びました。

岡田 才流さんの顧客インタビューは、仕組みとして聞くべきポイントがかなり整理されていたことが印象的でした。どの観点で何を聞けばいいのかが明確で、自分が実践する時にもすごく活かせると感じました。

今、新しい事業を自分で作っていく立場になって気づいたのですが、どうしてもお客さまの声を聞かずに進めたくなるんです。パートナー企業の動向や社内の動き、とにかく早く形にしたいという思いが先行してしまう。

でも今回のプロジェクトを通じて、お客さまの声を聞かないと不安になるようになりました。それが一番の学びだったと思います。

ー今回実施した顧客インタビューにはどのような特徴があるのでしょうか。

野田 大きく2つあります。

1つ目は、社内向けの企画書ではなく、実際にお客さまに売ることを想定した資料を作るという点です。

新規事業の検証では、社内で作った企画書の一部をマスキングして提案資料として見せることをやりがちなのですが、お客さまが知りたい情報と社内承認に必要な情報は異なります。ですから、顧客インタビュー用の資料は、実際の販売を想定して作り直しました。

2つ目は、価格の検証方法です。価格をひとつに決めて提示するのではなく、複数の選択肢を用意してお客さまに選んでいただくこともあります。これは、お客さまの心の中にある本当の価格感を引き出すためです。

この市場であればこれくらい、この商品であればこれくらいという感覚をお客さま自身に示していただくことで、支払える価格帯のレンジが見えてきます。これは特に新規事業のテストマーケティングのフェーズでよく使う手法ですね。

※関連記事:新規事業のソリューション検証インタビューメソッド/進め方|PSFフェーズで「売れる手応え」を得る方法

新規事業に飛び道具はない。凡事徹底がもたらしたチームの変化

ープロジェクトを通じて、チームにはどのような変化がありましたか。

伴 プロジェクト前後で議論の質が劇的に変化しました。事業の状態や次に取るべきアクションについて、具体的に議論できるようになったんです。そして今では、メンバーそれぞれが部署の外に出て、率先して新規事業の支援を行っています。

私自身、発足当初は「チームとして機能させるにはどうすればいいのだろうか」という不安もありました。ですが、体系的なプロセスを学んだことで、自分たちなりの新規事業の取り組み方として落とし込めるようになりました。

清水 共通言語ができたことが大きかったです。このプロジェクトを全員で経験したことで、「この話はあのフェーズだよね」「このフォーマットを使えばいい」といった会話がスムーズに進むようになりました。

全員で同じ事業をベースに学んだことで、毎回説明しなくても通じ合える。それは組織として良いことだったと感じています。

岡田 プロジェクトを通じて、お客さまの発言の趣旨をどうやって確認していけばいいのか、どうやってバーニングニーズを特定していけばいいのかといったことを、間近で学ばせていただきました。

その手法については、本プロジェクトの成果を体系的にまとめたプレイブック「テストマーケティング実践ガイドブック」で参照できるので、実践する際の指針になっています。

ーさっそく「テストマーケティング実践ガイドブック」を活用されているのですね。

伴 実務で日常的に活用しています。もうバチバチに使わせてもらってますね(笑)。

当初は下期にセンター外に対する伴走支援を予定していましたが、予定を早め、上期からTOPPANグループの総合研究所が主催する「フロントランナー制度」という新規事業の検討プロジェクトの一部でも活用しています。

研究職の社員を中心に、さまざまなバックグラウンドの社員が関わりながら、事業化検討に取り組む制度で、ガイドブックを参照しています。研究職の社員からは「自分たちだけでは、こうしたアクションは取れなかった」という声をもらっており、今回の知見を活用できたことを実感しています。

また、ビジネスコンテストのような取り組みも本格的に検討を始めました。

小島 ビジネスコンテストを実施する際は、事業創出だけでなく人材育成も目的に据えることが重要です。

TOPPANエッジ様は、新規事業を生み出す仕組みの整備と、それを担える人材の育成という両輪で体制を整えようとされている点が素晴らしいと感じています。

ープロジェクトによる成果の背景には、新規事業に対する考え方の変化があったのでしょうか。

田村 今回のプロジェクトでは、目新しい手法や特別なノウハウがあったわけではありません。むしろ、凡事徹底の重要性に改めて気づかされました。

新規事業というのは、飛び道具のようなノウハウが必要だと思われがちですが、実際はそうではない。この認識を部のメンバーと共有できたことは大きな収穫でした。

ー「凡事徹底」とは、どういうことでしょうか。

田村 特別な手法があるわけではなく、当たり前のことを当たり前ではないレベルまで徹底するということです。

今回のプロジェクトでは、成功の再現性を高めるだけでなく、失敗の再現性を低減することの重要性を学びました。新規事業では成功パターンを確立するのは難しいですが、同じ失敗を繰り返さないことはできます。そのために、基本的なプロセスを確実に実行し、やるべきことを徹底してやり切ることが重要なんです。

ですが、必要な検証を徹底して行った結果、仮説が外れることもあります。それは失敗ではなく、「この方向性ではない」という貴重な学びだということを忘れてはなりません。これを私たちは「やり切った先に失敗はない」と定義しています。

グループ横断で新規事業を支援する体制構築を目指して

ー才流のコンサルタントに対する感想をお聞かせください。

伴 長谷川さんはプロジェクトの軸をぶらさず、確認すべき事項を一つひとつていねいに検証してくださいました。すでにローンチしているサービスを見直すという難しい状況でしたが、体系的なプロセスがあったからこそ、進めることができたと感じています。

清水 事業主体者にしっかりとインタビューをして、そこから方針を導き出していくという才流さんの進め方はとても参考になりました。

これまでは資料を読み込んで、自分なりに戦略を立てることが多かったんです。でも今回は、事業主体者である浅見さんに立ち上げの背景や目的をヒアリングしたうえで進めていきました。 新規事業の伴走者は、事業主体者にもっと時間をもらってもいいんだ、という気づきを得られたのが良かったです。

岡田 リモート中心のプロジェクトでしたが、Slackでスムーズにやり取りができました。「この場合はどうなんだ」という細かい疑問にも、その都度ていねいに答えてくださいました。

長谷川 田村さんが「“社内才流”を作りたい」とおっしゃっていたので、それはほぼ達成できたのかなと感じています。みなさんが自走できるようになったことが何より嬉しいですね。

支援が終わって2か月ぐらい経ちますが、支援終了後もみなさん自身が同じプロセスを社内に向けて提供できているということが、今日のインタビューでも伝わってきました。

ー最後に、今後の展望について教えてください。

田村 戦略企画部としては、今回得た知見をもとに、新規事業の伴走をグループ全体に広げられるよう試行錯誤していきます。

今後は、新規事業のノウハウや失敗の再現性、気づきをさらに蓄積し、他の部門が新規事業をやりたくなったときに、私たちがしっかり支援できる体制を整えたいですね。

伴 そのためにも、私たちマーケティング企画チームが、グループ全体を横断して新規事業開発を支援できるように、今回のプロジェクトで得た知見やガイドブックを活用しながら成長していきたいと考えています。

(撮影/関口 達朗 取材・文・編集/ 河原崎 亜矢)