「無料トライアル版は試してもらえるけど、有料版への移行が進まない」

「有料版を契約してもらえても継続してもらえない」

「サービスが活用されないまま解約されることが多い」

このような悩みを抱えるSaaS事業の新規事業担当者は多いのではないでしょうか。

実は、有料契約への転換率や継続率を左右するのはプロダクトの機能だけではありません。多くの成功事例から、「導入前の準備」が大きく影響していることが明らかになっています。

本記事では、SaaSの新規事業担当者に向けて、有料契約の転換率および継続率を向上させる「導入キックオフメソッド」を解説します。実務で使える無料テンプレートもご用意していますので、ぜひご活用ください。

■導入キックオフメソッドテンプレート(Googleスライド)を開く

■導入キックオフメソッド(PowerPoint)をダウンロードする※個人情報の入力は必要ありません。

SaaSの新規事業担当者に欠かせないビジネスモデルの理解

「導入キックオフメソッド」について解説する前に、SaaSの新規事業担当者が大前提として押さえておきたいポイントがあります。それは「売り切り型」と「伴走型」というビジネスモデルの違いです。

SaaSが台頭する以前のビジネスは、商品を売って対価を受け取れば完了という「売り切り型」が主流でした。一方で、SaaS事業は顧客と中長期で関係を築きながら継続的に収益を得る「伴走型」のビジネスモデルです。

両者のビジネスモデルの主な違いは、以下のとおりです。

| 売り切り型ビジネス | 伴走型ビジネス | |

| 収益モデル | 一回の販売による収益 | 継続課金による収益 |

| 価値提供のタイミング | 販売・納品時に完了 | 利用期間中、継続的に提供 |

| 顧客との接点 | 販売プロセス中心 | 契約後の活用支援が中心 |

| 主な経営指標 | 売上高、成約率 | LTV、継続率、解約率 |

この違いが意味するのは、SaaS事業のような伴走型ビジネスでは「いかに契約を獲得するか」だけでなく、「契約後にいかに価値を提供し続けるか」が事業の成否を分けるということです。

しかし、頭では分かっていても従来の売り切り型ビジネスの経験が長い担当者だと、「プロダクトの機能を磨けば売れるはずだ」という思考に陥りがちです。その結果、契約後の導入・活用プロセスを軽視し、事業が伸び悩んでいるケースが少なくありません。

伴走型ビジネスでは、導入開始時点でのていねいな準備と顧客との密なコミュニケーションが欠かせないのです。

導入時のコミュニケーションで最も重要なのは目的整理

前述したように、SaaS事業では導入開始時点における顧客との密なコミュニケーションが不可欠です。その中でも特に重要なのが、サービスを導入する目的を整理することです。

目的整理の欠如によって起こる問題

目的整理を事前に行わないまま導入を進めると、以下のような問題が発生します。

- 継続利用する意欲が下がる

- 社内での優先度が下がる

- 適切な成果測定ができない

まず、明確な目的がないまま導入すると、顧客の担当者は「なぜこのツールを使う必要があるのか」という根本的な疑問を抱えたまま利用することになります。導入時は関心の高さから利用されたとしても、数週間後には利用頻度が低下してしまいます。

また、導入目的があいまいだと、他業務に埋もれて優先度が下がり、後回しにされがちです。

そして最も致命的なのは、成果を正しく測定できなくなることです。導入の目的が不明確だと効果を評価するための基準が存在しないため、有料版への移行を検討する際の判断材料がありません。その結果、「効果がよくわからないので見送りにしよう」という結論に至ってしまいます。

導入キックオフメソッドの実践ステップ

SaaS事業では、導入時のコミュニケーションがその後の成果を大きく左右します。ここからは、有料契約の獲得および継続率を向上させるための「導入キックオフメソッド」をステップごとに解説します。

導入キックオフメソッドは、以下の6つのステップで進めていきます。

- 顧客の課題と目指す姿を整理する

- 導入目的を言語化する

- 対象ユーザーを整理する

- 推進体制を構築する

- 導入スケジュールを策定する

- ネクストアクションを設定する

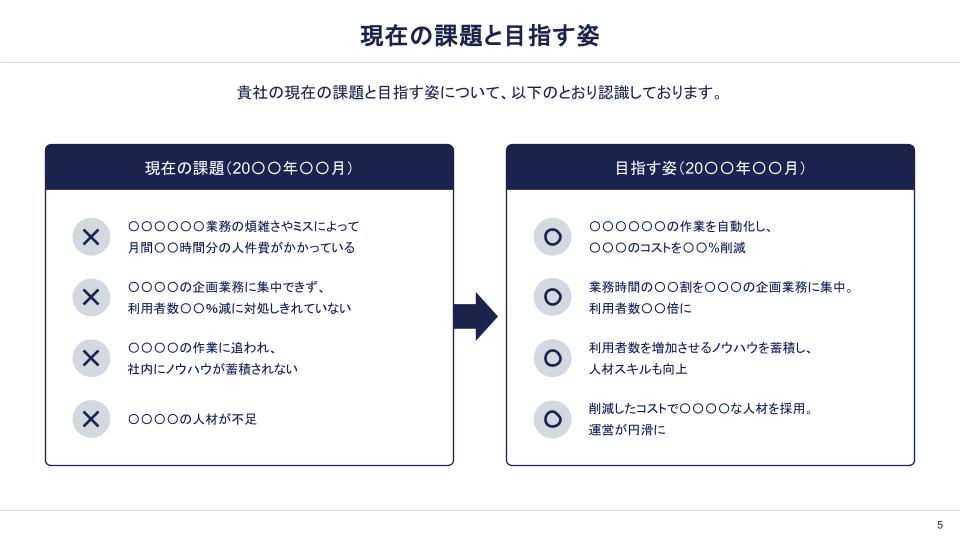

顧客の課題と目指す姿を整理する

まずは顧客がサービス導入によって達成したい目的を明確にします。ここでは、顧客の根本的なニーズと期待する成果を正確に把握し、関係者全員で共通認識を持つことがゴールとなります。

導入目的を明確するにあたっては、まず顧客の課題と目指す姿を整理することから始めてください。

課題や目指す姿を整理するのが難しい場合は、以下のポイントを意識してみるとよいでしょう。

ポイント① 現状の困りごとからヒアリングする

現状の困りごとからヒアリングするのが有効である理由は、顧客自身も「本当に解決したい課題」を明確に言語化できていないことが多いからです。日々の業務で直面する具体的な不便や負担を出発点にすると、あいまいだった課題が具体化され、導入の必要性を実感してもらいやすくなります。

■質問例

- 「業務で最も時間がかかっているのは何ですか?」

- 「手作業で負担を感じるプロセスはありますか?」

- 「ミスが発生しやすいポイントはどこですか?」

ポイント② 具体的なシーンを想像してもらう

具体的なシーンを想像してもらうことで、抽象的な課題認識にとどまらずに導入後の成功イメージを共有できます。関係者間で「何を解決すれば効果があるのか」がそろうため、導入プロセスの軸もぶれにくくなります。

■質問例

- 「直近で実際に困った場面を教えてください」

- 「もしその問題が解決したら、どんな良いことがありますか?」

- 「1日の理想的な流れを教えてください」

ポイント③ 数値化できる要素を探す

改善効果を測れる状態にしておくことで、導入目的が漠然とした理想論で終わらず、効果検証が可能になります。時間削減効果やコスト削減額、売上インパクトなどを数値化しておけば、KPIの設定や改善サイクルの設計もしやすくなるでしょう。

■質問例

- 「その作業にどのくらい時間をかけていますか?」

- 「月にどのくらいの頻度で発生しますか?」

- 「改善できれば、どのくらいの売上効果が期待できますか?」

導入目的を言語化する

顧客の課題や目指す姿を整理したら、次はそれを言語化します。ここでの言語化が不十分だと成果の判断基準もぶれてしまいます。導入目的を言語化する際は以下のポイントを意識しましょう。

- 一文で表現する

- 期待する成果を含める

- 定量的なKPIとセットにする

まず大切なのは、シンプルであることです。加えて、「誰が/何を/いつまでに/どの状態へ」という要素を盛り込むと、目的が明快になり、共有しやすくなります。

また、単に「導入する」「改善する」といった表現ではなく、期待する成果や理想的な状態を明記しましょう。関係者全員が同じ成功イメージを描けます。

そして、定性的な表現を定量的な指標に結び付けることも重要です。たとえば、「顧客の期待に応える」といった定性的な表現ではなく、CSAT(顧客満足度)、稼働率、コスト削減額など、測定可能な指標と結び付けることで実効性が高まります。

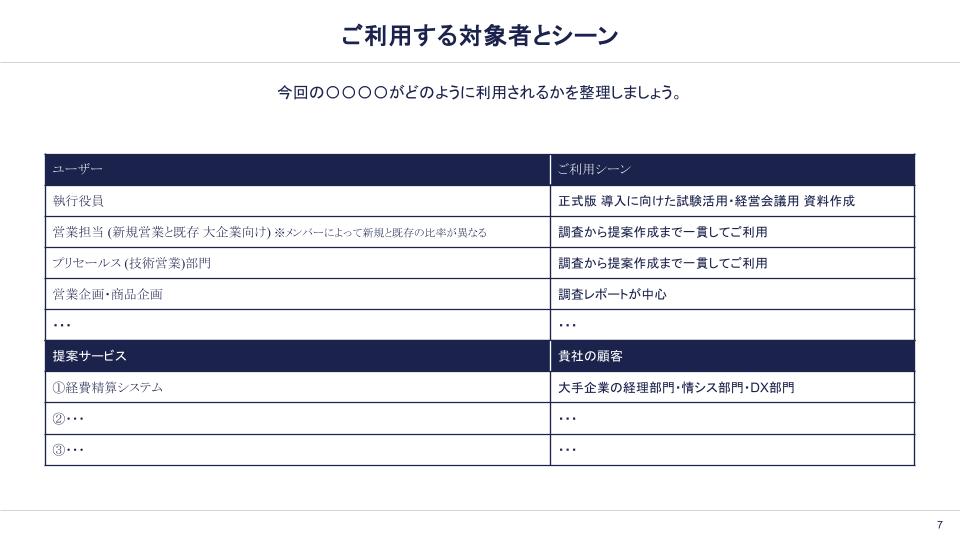

対象ユーザーを整理する

導入目的を整理・明確化できたら、次に対象ユーザーを整理しましょう。誰がサービスを利用するのかを明確にすることで、現場で活用されないまま形骸化してしまうリスクを防げます。

対象ユーザーを洗い出すだけでなく、どのような用途・シーンで活用するのかまで具体的に整理してください。

対象ユーザーと利用シーンに加えて、それぞれに期待する成果を加えるのもよいでしょう。

推進体制を構築する

対象ユーザーが整理できたら、推進体制を構築します。ここで意識すべきは、継続的なコミュニケーションを保ち、意思決定が円滑に行える体制をつくることです。

ここでは、体制を構築する際のポイントを紹介します。

ポイント① 役割と責任範囲を明確にする

まずはサービス導入を円滑に進めるために、顧客側と事業者(自社)側の役割を定義します。

■体制例

【顧客側の体制】

・プロジェクトオーナー:最終決裁権を持つ責任者

・プロジェクトマネージャー:全体推進を担う責任者

・現場リーダー:利用促進をリードする担当者

・エンドユーザー:実際にサービスを利用する現場担当者

【事業者(自社)側の体制】

・アカウント責任者:顧客全体の関係性を管理する担当者

・カスタマーサクセス担当:導入・活用を伴走支援する担当者

・テクニカルサポート担当:技術面・操作面をサポートする担当者

上の例はあくまでも顧客側と事業者側に十分な人材がいる場合です。小規模な会社や新規事業部門では十分な人員を割けないケースもあるでしょう。

その場合でも最低限「プロジェクトオーナー」と「プロジェクトマネージャー」の役割は分けておくことをおすすめします。理想は専任で置くことですが、兼任で進める場合は、特にプロジェクトオーナーが多忙でプロジェクトマネジメントが後回しにならないよう注意が必要です。

また、スタートアップやベンチャーでは、代表やナンバー2といった経営層を巻き込んでおくことも大事です。決裁権限者を関与させておくことで、導入の優先度が下がったり、担当者が不在になったりしても、プロジェクトが自然消滅するのを防げます。

ポイント② コミュニケーションルールを策定する

役割と責任範囲を明確にしたら、情報共有と意思決定をスムーズに行うためのコミュニケーションルールを決めます。

具体的には、以下の事項を事前に取り決めておきましょう。

- ミーティングの頻度と参加者

・中間MTG、最終MTGのスケジュール

・参加メンバー(例:オーナー、PM、CS担当など) - 緊急時の連絡方法と対応フロー

・優先度に応じた連絡手段(例:チャット、メール、電話など)

・システムトラブルや重大課題が発生した際の一次対応者とエスカレーション先 - 進捗報告の形式とタイミング

・レポート形式(例:週次サマリー、課題リスト、KPI進捗表)

・報告の提出期限や共有方法(例:Slack、Google Drive、社内ポータル) - 意思決定のプロセス

・課題や改善案について誰がいつ最終判断をするのか

・有料版移行や追加機能の導入などの重要な意思決定はどのレベルまで承認を取るのか

導入スケジュールを策定する

推進体制とコミュニケーションルールを整えたら、導入スケジュールを策定します。重要なのは、顧客の推進者が中心となって無理なく導入を進められる計画にすることです。顧客の業務カレンダーと整合性を取りながら進めましょう。

スケジュールを策定する際のポイントは、以下のとおりです。

- 繁忙期や重要イベントを避ける

決算期や展示会など業務が逼迫する時期は避け、導入に集中できる期間を選定する - 既存プロジェクトとの競合を回避する

他のプロジェクトやシステム導入とリソースが重ならないよう調整する - 組織の意思決定サイクルに合わせる

稟議や承認フローの所要期間を考慮し、意思決定の停滞を防ぐ

また、導入は徐々に利用範囲を広げるアプローチのほうが関係者の負担を軽減できるだけでなく、効果を段階的に示しやすいため、有料版移行の合意形成もスムーズになります。

■導入スケジュール例

Week1:キックオフと初期設定

Week2:パイロットユーザーでの試用開始

Week3:段階的なユーザー拡大

Week4:全面展開と効果測定

Week5:有料版移行の検討

ネクストアクションを設定する

導入スケジュールを策定したら、最後にネクストアクションを設定します。ここでの目的は、次に「誰が・何を・いつまでに行うのか」を明確に定義し、推進力を途切れさせないことです。

ポイントは以下のとおりです。

- 顧客の推進者と期限を明確にする

例:プロジェクトマネージャーが、2週間以内に現場リーダーを選任する - 各アクションの実行責任者を指名する

例:初期設定は顧客の現場リーダーが、最終確認は自社のカスタマーサクセス担当が行う - 進捗確認のタイミングを決める

例:週1回の定例ミーティングで、各タスクの進捗状況を共有・確認する

先ほど策定したスケジュールを行動単位に落とし込み、責任者と期限を明確にしておくことで、導入プロジェクトは計画倒れにならず着実に前へ進められます。

以上が「導入キックオフメソッド」です。ここで解説したステップを参考に、自社の導入プロセスに当てはめてみてください。

導入キックオフメソッドテンプレート

今回紹介した「導入キックオフメソッド」を現場でスムーズに実践できるように、才流では必要事項を整理したテンプレートをご用意しています。

単なるスライドフォーマットではなく、顧客との認識合わせや合意形成を円滑に進めるための“伴走ツール”としてご活用ください。

■導入キックオフメソッドテンプレート(Googleスライド)を開く

■導入キックオフメソッド(PowerPoint)をダウンロードする※個人情報の入力は必要ありません。

テンプレートの活用法

導入キックオフメソッドテンプレートは、「事前準備」「当日」「フォローアップ」の3つのフェーズごとに整理・調整しながら完成させましょう。

それぞれのフェーズでやるべきことは、以下のとおりです。

① 事前準備

- 顧客の業界特性や利用目的に応じてスライド内容をカスタマイズする

- 参加者の役職・経験レベルに応じて説明トーンを調整する

- 決裁者やプロジェクト推進者にアンケートを実施し、期待値や現状課題を把握する

② 当日

- 一緒に会社を良くする仲間だというスタンスで望む(冒頭のアイスブレイクで雰囲気をつくる)

- 一方的な説明ではなく、対話形式で進行する(「なぜそう思うか」を引き出す)

- (テンプレート内の)各ワークポイントで話し合った決定事項はその場でスライド上に明記し、共通認識を形成する

③ フォローアップ

- キックオフ時に決定した内容を踏まえて、スライドの内容を整理・更新する

- 24時間以内に議事録と運用ガイド合意事項を共有する

- 未決定事項は期限と責任者を設定しておく

あくまでもスライドは、プロジェクトを円滑に進めるための対話の土台です。テンプレートを埋めること自体は目的ではないので、顧客と共に“なぜ導入するのか”を整理し、合意形成を深められるような内容にすることを意識してご活用ください。

導入キックオフメソッドに関するよくある質問(FAQ)

「導入キックオフメソッド」に関してよくある質問にお答えします。実務でつまずきやすいポイントを整理しましたので、自社で導入を検討する際の参考にしてください。

才流のコンサルタント野田がお答えします!

Q. 無料トライアル版から有料版への移行を促す際に効果的なメッセージはありますか?

A. 実績ベースの具体的メッセージが効果的です。

とくに有料版移行を後押しするには、実績を具体的な「数字」で示すことが何より重要です。以下のようなメッセージを伝えると効果的でしょう。

- 具体的な成果の提示

「トライアル版の導入により、○○業務の時間が△△%短縮され、月間で××時間の工数削減を実現できました」 - 投資対効果の明示

「削減できた工数を時間給に換算すると月額○○万円の効果があり、有料版の費用○○万円を大きく上回るROIが見込めます」 - 将来の成長可能性

「有料版では△△機能が追加され、さらに○○%の効果向上が期待でき、年間で○○○万円の追加効果が見込まれます」 - リスクの最小化

「月次契約のため、効果が期待できない場合はいつでも解約可能です」

Q. 導入が思うように進まない場合の対処法はありますか?

A. 原因を分析して、個別対応を徹底しましょう。

進捗が滞る原因は多岐にわたりますが、主なパターンと対処法は以下のとおりです。

- 原因1:利用者のスキル不足

・対処法:個別研修、マンツーマンサポート

・具体策:操作動画の作成、FAQの充実化 - 原因2:業務との優先度競合

・対処法:経営層や上位役職者からのメッセージ発信

・具体策:利用状況の可視化、成果の定期報告 - 原因3:システムの使いにくさ

・対処法:UI/UX改善、カスタマイズ対応

・具体策:ユーザーフィードバックの収集と反映 - 原因4:効果が実感できない

・対処法:成果の見える化、小さな成功体験の積み重ね

・具体策:週次での効果測定、成功事例の共有

Q. 複数部署で導入する場合の注意点はありますか?

A. 部署特性に応じた個別最適化を意識しましょう。

複数部署での導入は、全社的な成果を得やすい一方で、部署ごとの特性を踏まえないと定着が難しくなります。まずは各部署の業務内容や抱える課題をていねいに整理し、共通する課題と部署固有の課題を切り分けて考えるようにしましょう。

そのうえで、最も成果が出やすい部署から先行して導入を行い、成功事例をもとに他部署へ展開していくとスムーズに広がります。展開の過程では部署間でのナレッジ共有を意識し、学びを全社に循環させることが大事です。

Q. 導入担当者が途中で変更になった場合はどのように対応すればよいのでしょうか?

A. 引き継ぎの体制を整え、関係性を再構築しましょう。

導入担当者が途中で交代した場合、まずは新しい担当者に対して過去の議事録や資料を共有し、これまでの経緯や現状の課題、今後の計画を引き継ぎましょう。そのうえで、改めてミーティングを設け、目的や目標を再確認しながら関係性を築き直します。

担当者が変わると進め方にもずれが生じやすいため、役割分担やコミュニケーションルールを再度整理し、新体制に合わせてスケジュールも必要に応じて見直しましょう。

まとめ

新規事業SaaSにおいて有料契約への移行や継続利用をするためには、プロダクトの完成度以上に、導入時のプロセス設計が重要です。

今回紹介した導入キックオフメソッドは、目的整理からスケジュール策定までを段階的に進められる再現性の高いフレームワークです。メソッドに沿って実践することで計画倒れを防ぎ、安定した成果創出につなげられるでしょう。

才流では、新規事業の開発支援をはじめ、カスタマーサクセスやBtoBマーケティングなど各種研修サービスを提供しています。自社での取り組みにお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。