業界構造が明らかになったら、分析結果に基づいて自社がターゲットとすべきパートナーを選定し、パートナービジネスの立ち上げに向けてKPIを設計します。

次の4つのステップで進めましょう。

- ターゲット像の整理

- パートナーベネフィットの整理

- パートナー候補の選定

- KPI設計

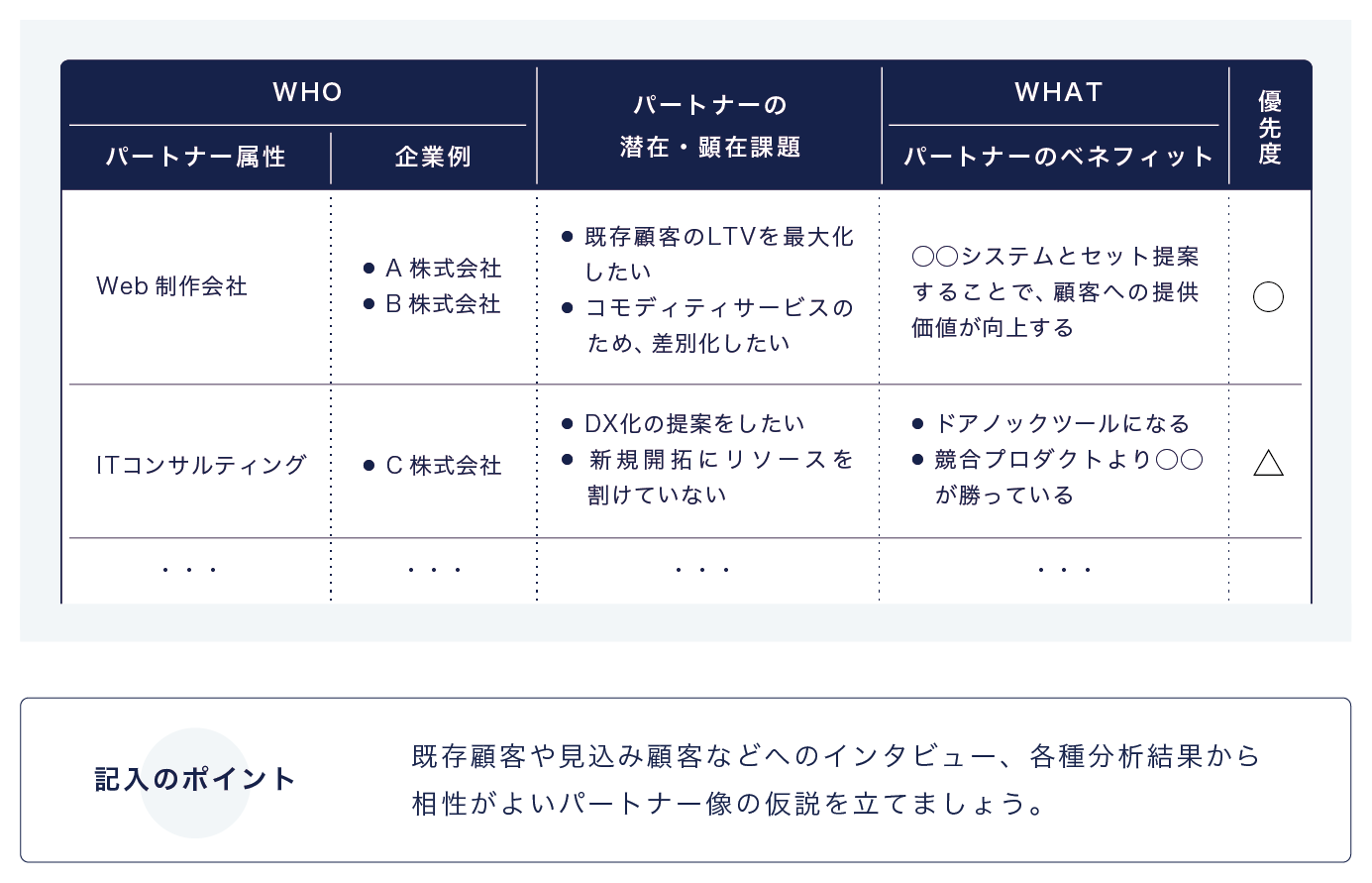

ステップ1.ターゲット像の整理

まずは業界構造の分析で得た情報をもとに、相性のよいパートナーの仮説を立てます。

パートナー戦略の策定で大切なのはどのパートナー属性に、どんなベネフィットを届けるかを磨くこと。パートナーに積極的に自社の商品・サービスを担いでもらうべく、納得感が得られる理由を考えます。

次の項目を整理して、自社が開拓すべきパートナーの優先順位を決めましょう。

- パートナーの属性 < セグメント(属性)、企業の例>

- パートナーの潜在・顕在課題

- パートナーのベネフィット

ステップ2.パートナーベネフィットの整理

ターゲット像が定まったら、ターゲットとするパートナーが自社の商品・サービスを担ぐ理由、プロダクト・パートナー・フィット(PPF)を整理します。

本ガイドの基礎知識「パートナービジネスを成功させる2つのポイント」でも説明したとおり、次の3つを中心に考えましょう。

- パートナーの価値が高まる

- パートナーが儲かる

- パートナーが売りやすい

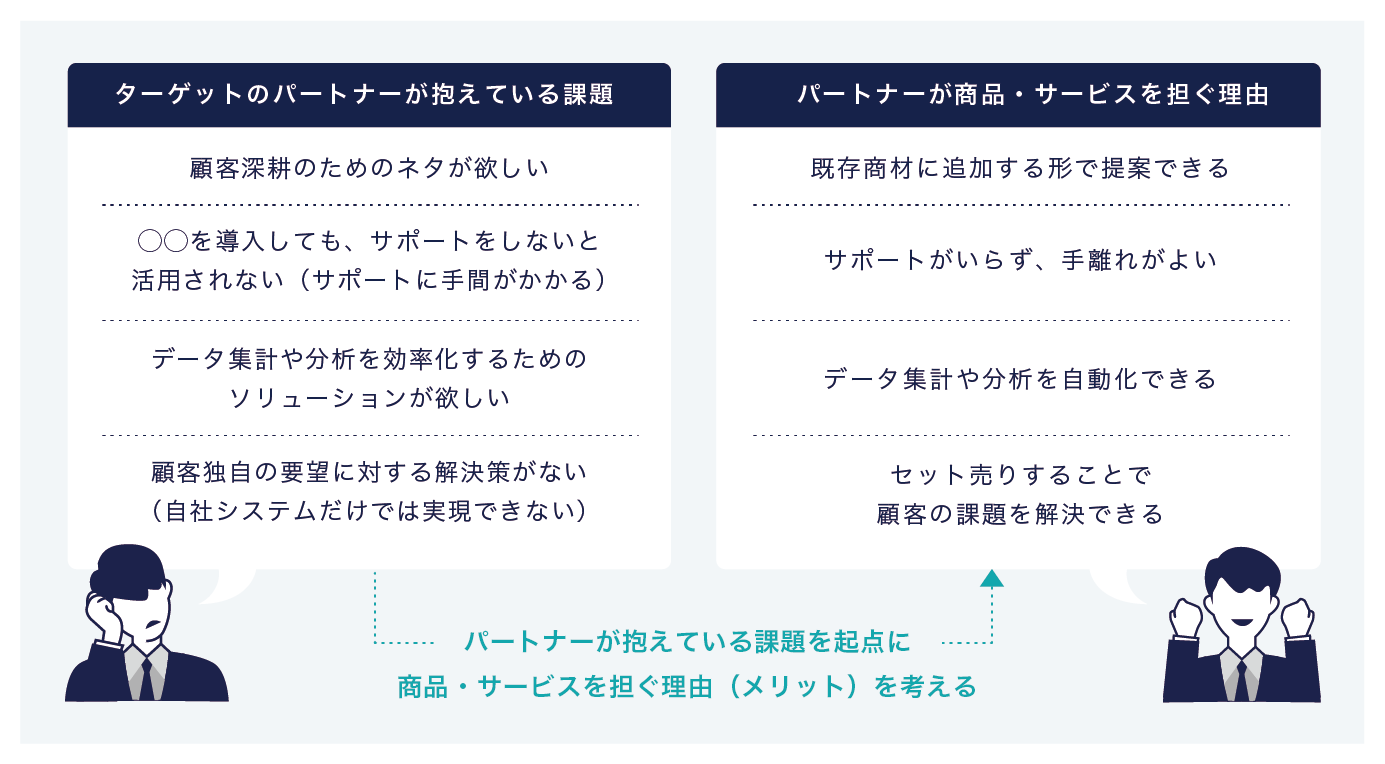

プロダクト・パートナー・フィットを検討するときのポイントは、ターゲットとなるパートナーが抱えている課題を起点にすること。

もしパートナーが自社の商品・サービスを担ぐことで、その課題を解消できるのであればパートナーにとってベネフィットになっているといえるでしょう。次の図を参考に、整理してください。

また、ポジショニングマップやエレベーターピッチもパートナーにベネフィットを伝える際に有効なツールです。

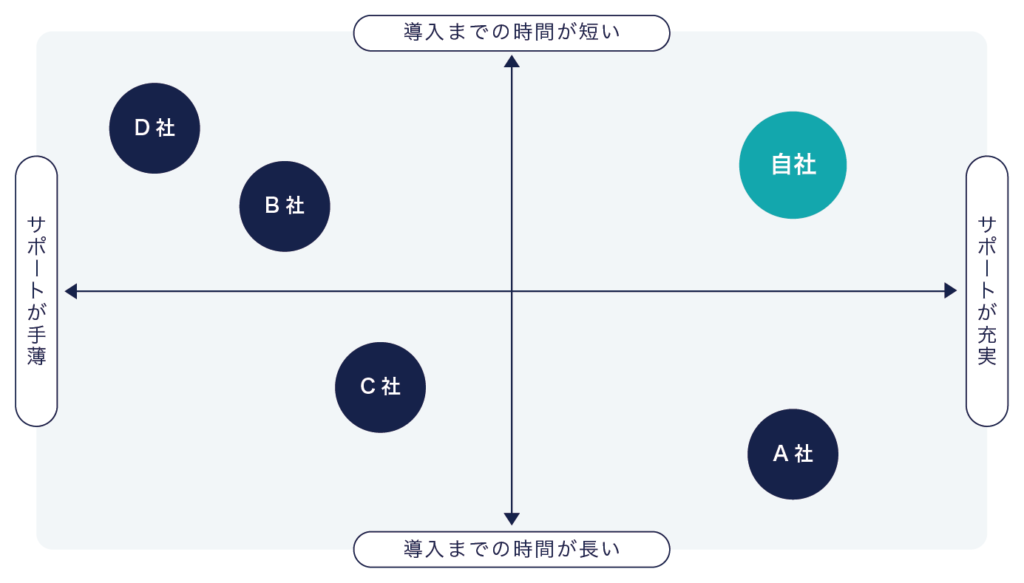

ポジショニングマップとは、市場における自社の商品・サービスのポジションを競合他社と比較して、視覚的に示した図のこと。競合他社の商品・サービスと自社の商品・サービスがどう違うのかをまとめます。

このあと第4章でも詳しく触れますが、ほとんどのパートナーは案件の取りこぼしを防ぐために同一のカテゴリーで複数の商材を取り扱っています。もし自社の商品・サービスが競合他社とは明らかにポジショニングが異なり、かつ顧客ニーズがあれば競合他社にパートナービジネスを先行されていたとしても勝負できる可能性が出てきます。

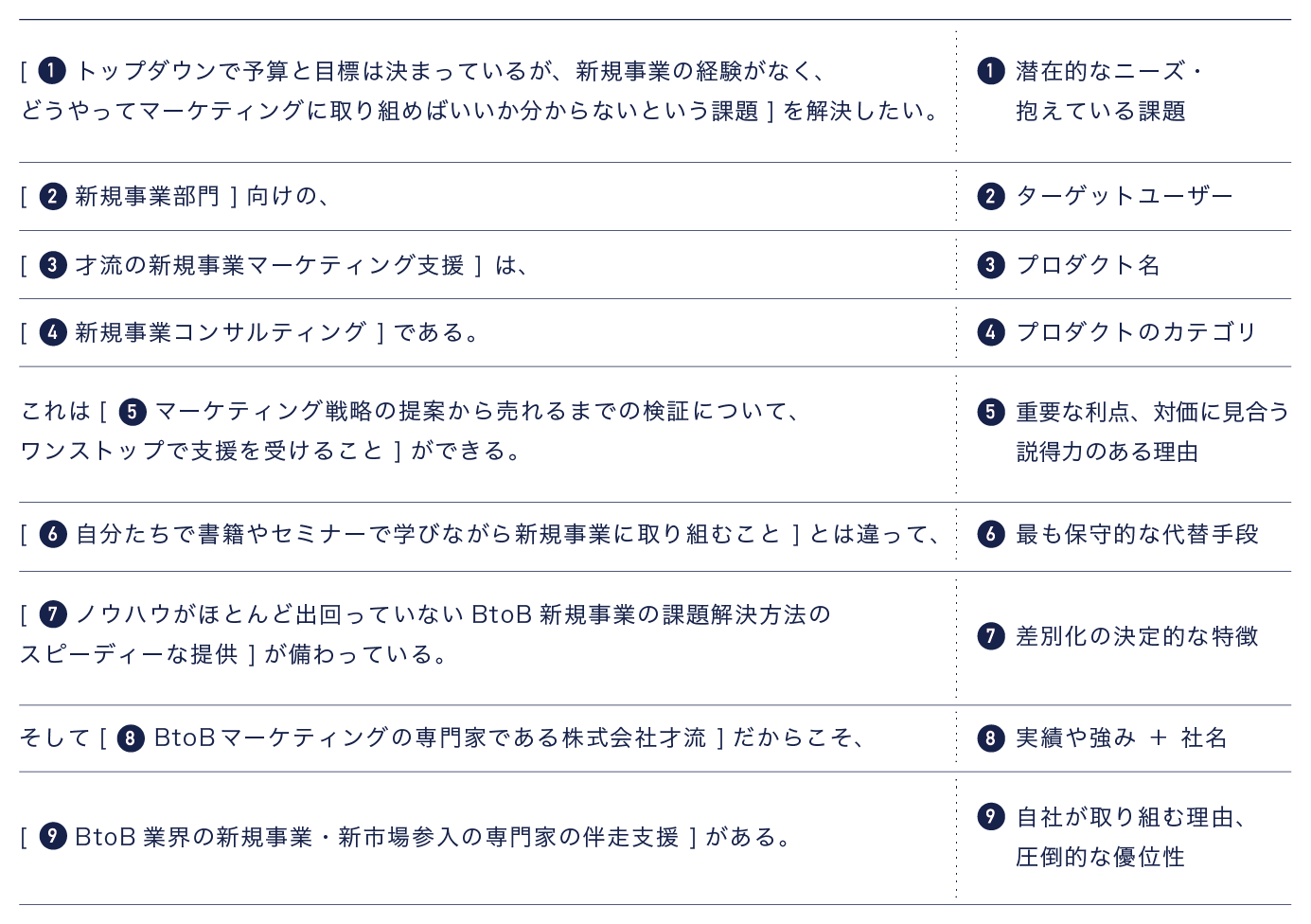

エレベーターピッチは、15〜30秒程度の短い時間で行うプレゼンのこと。

ここでは自社の商品・サービスをわかりやすく、簡潔に伝えるために用います。ベネフィットとあわせて用意しておくと、のちのパートナー開拓時にも役立ちます。

メーカーがパートナーにわかりやすく、簡潔に伝えられないのであれば、パートナーも同様に顧客に商品・サービスを伝えるのは難しいでしょう。才流ではエレベーターピッチのテンプレートを用意しています。

次の記事で作成方法も解説しているので、ぜひ活用してください。テンプレートをダウンロードするのに個人情報の入力は不要で、どなたでもお使いいただけます。

※関連記事:エレベーターピッチの作り方を事例で解説【テンプレート付き】

ステップ3.パートナー候補の選定

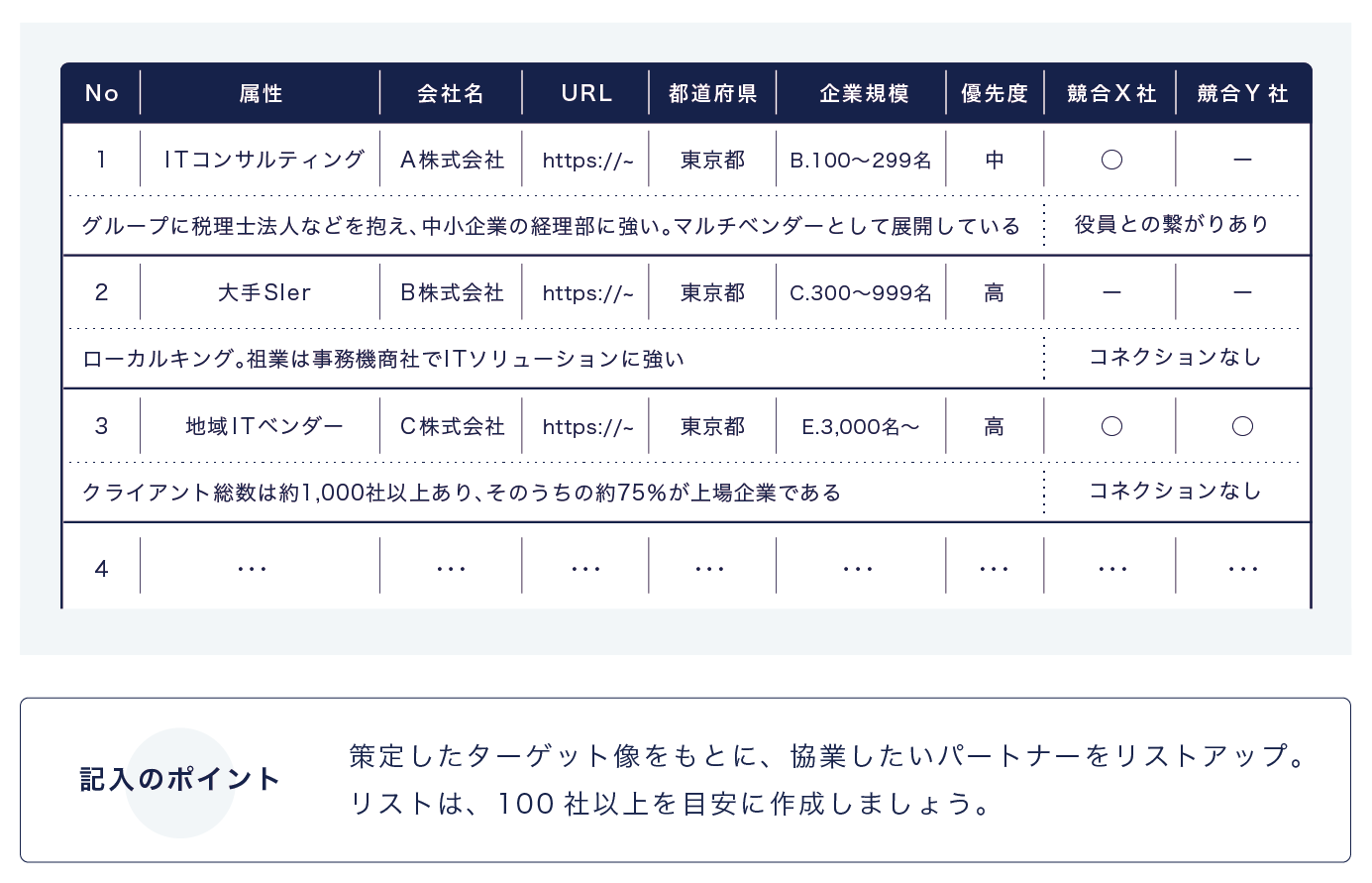

ベネフィットが整理できたら、ステップ1で策定したターゲット像をベースに契約を締結したいパートナーをリストアップします。

リストアップする際の必要項目は次のとおりです。

- 属性

- 会社名

- URL

- 都道府県

- 企業規模

- 優先度

- 競合他社の商品・サービスの取い扱い状況

- 特長

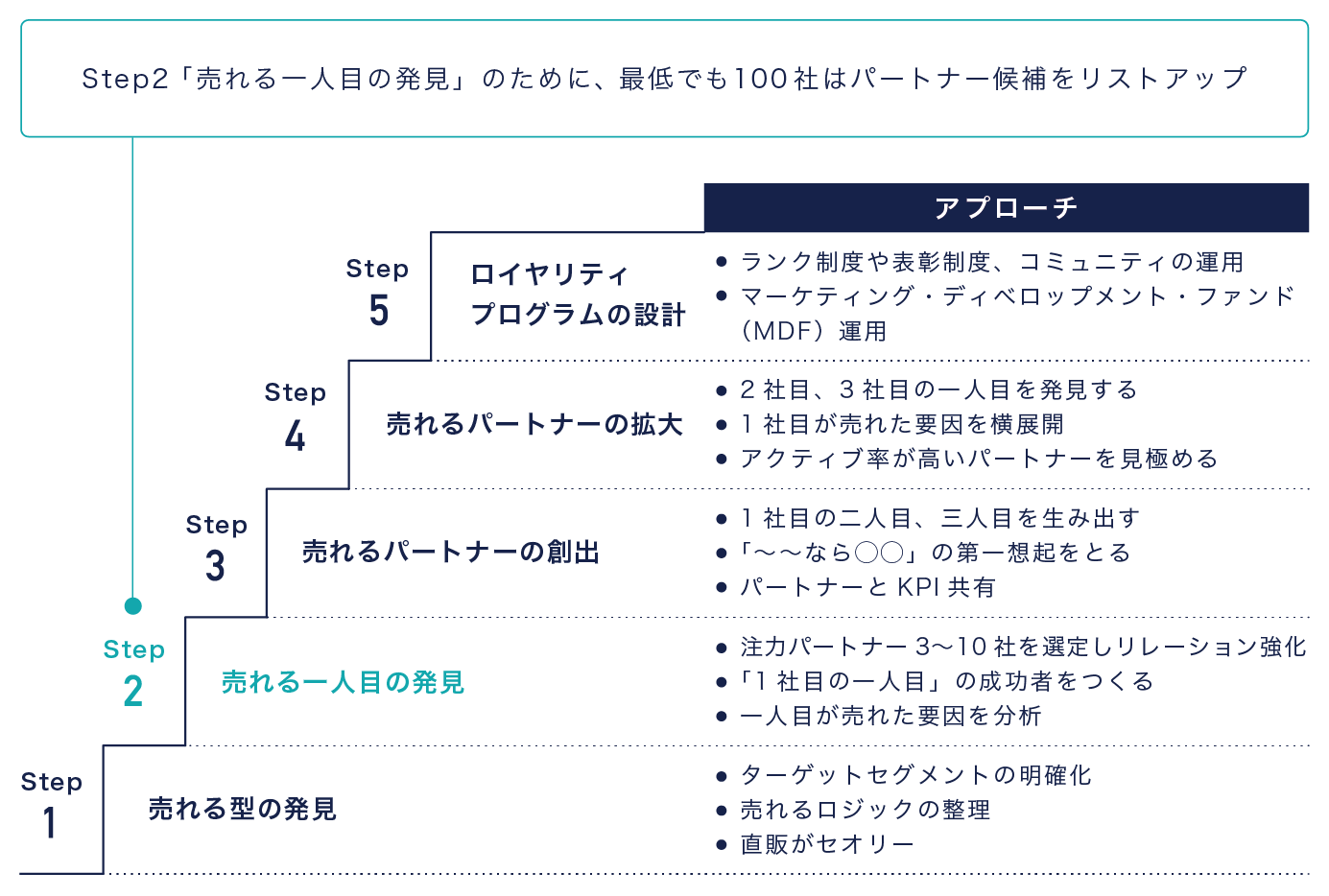

- コネクション

ここでリストアップすべき社数の目安は100社以上です。本ガイドの基礎知識「パートナービジネス立ち上げの5ステップ」でも説明したとおり、やみくもにパートナーと契約を結ぶのではなく、まずは3 〜10社から売れる一人目をつくるのがパートナービジネス立ち上げのポイント。

たとえばアポ獲得率を20%、契約締結率を20%と考えた際に、最低でも100社はリストアップしておかないと売れる一人目をつくるのが難しくなってしまいます。

このあと実際にパートナーを開拓していく際、つてに勝るものはありません。自社が持つ人脈は必ず可視化しておきましょう。

繰り返しになりますが、ほとんどのパートナーは競合他社の商品・サービスも取り扱っています。競合他社の商品・サービスの取り扱い状況もしっかりと確認しておきましょう。

ステップ4.KPI設計

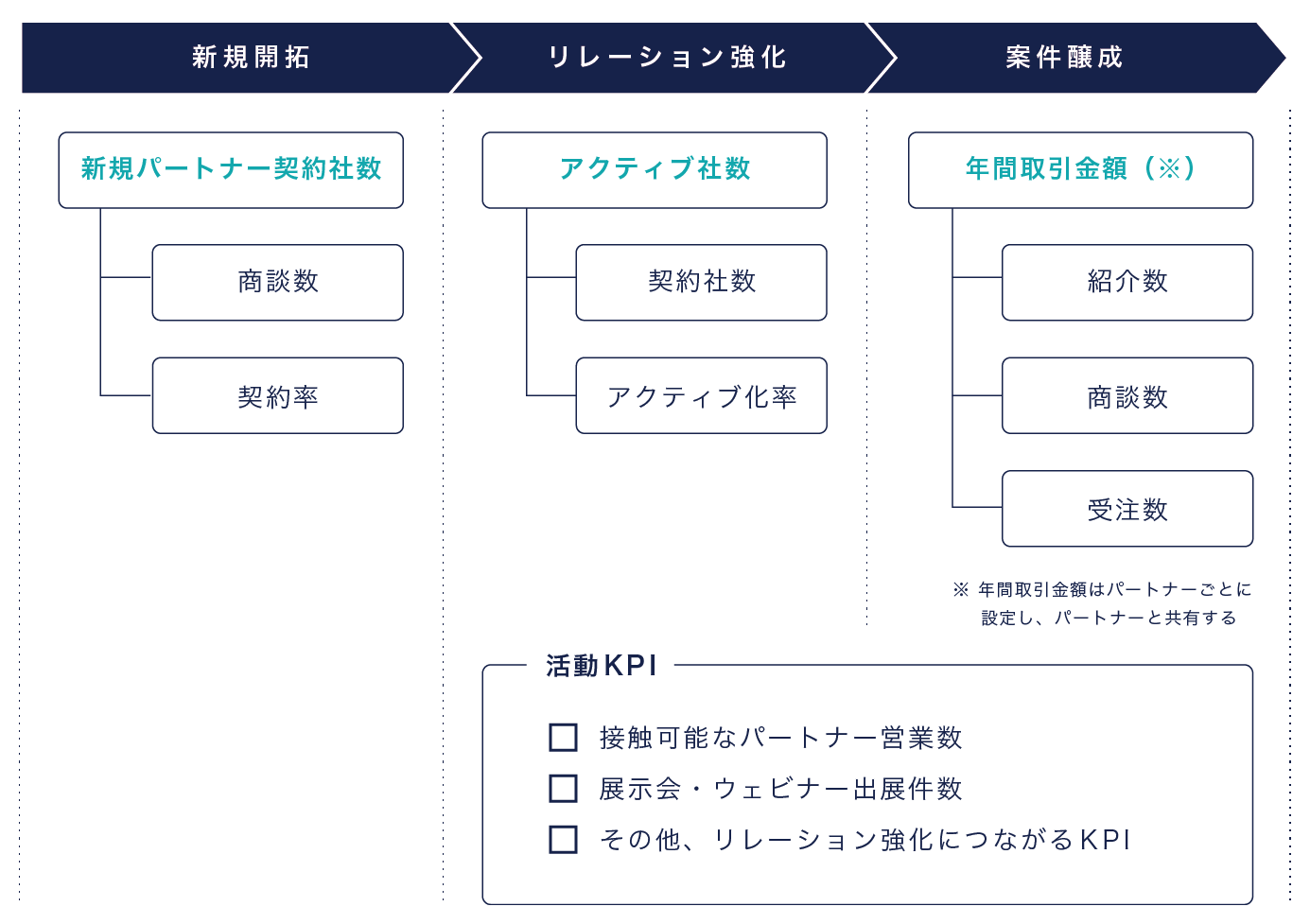

パートナー候補を選定したら新規開拓・リレーション強化・案件醸成、各フェーズのKPIを設計します。

本ガイド 第1章の「パートナービジネスを推進する体制」でも触れたとおり、新規開拓フェーズとリレーション強化・案件醸成フェーズは担当者を別にしておきましょう。もし兼務した場合、営業担当者は個人予算の達成に向けて既存パートナーの案件創出活動に注力し、新規開拓の優先順位が下がってしまうからです。

また、アクティブなパートナーが登場するまでには時間がかかるため、まずは自社でコントロールできるKPIを設計しておくのもポイントです。

直販とは異なり、実際に販売活動を行うのはパートナーの営業担当者。案件醸成のフェーズのKPIについては、パートナーごとに設定し、パートナーと共有して取り組んでいきましょう。

活動KPI内の「その他、リレーション強化につながるKPI」は、パートナー満足度アンケート、同一カテゴリーにおける自社の提案比率といったものが挙げられます。

同一カテゴリーにおける自社の提案比率とは、パートナー内においてチャットボットの提案数が年100件ある場合に、競合のサービスを提案する数が80件であれば、自社の比率は20%となる。この比率を上げれば売上が上がる、という考え方をイメージしてください。

KPIの設計ができたら戦略策定はすべて完了です。パートナープログラムや必要なコンテンツを整備し、パートナーの開拓やリレーション強化に取り組んでいきましょう。詳しくは次章以降で解説します。