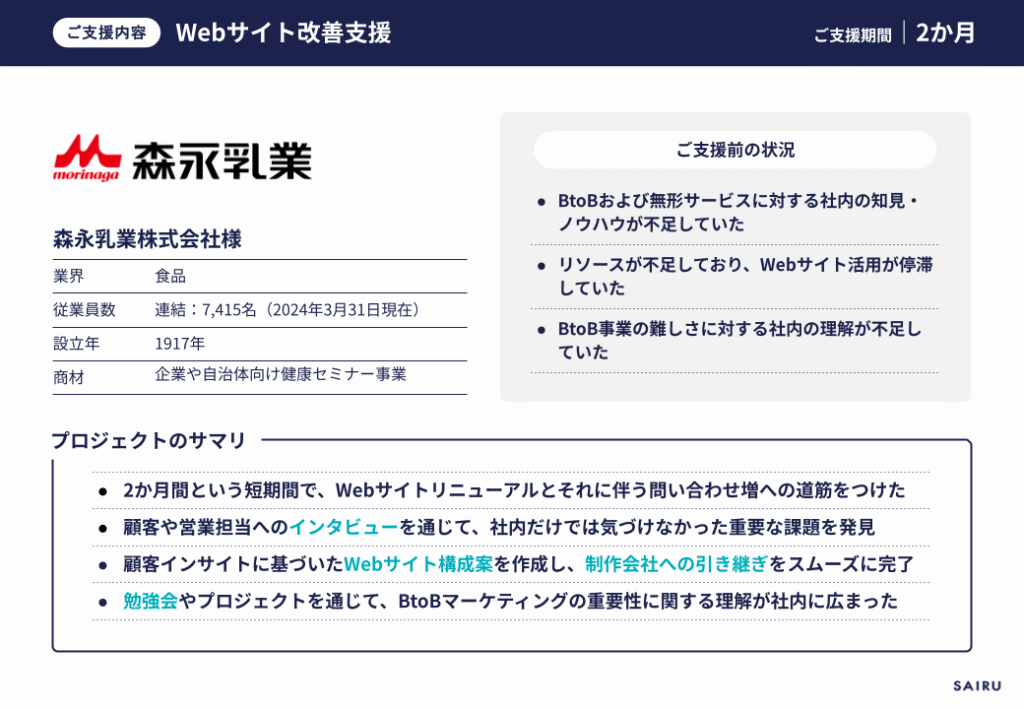

牛乳やアイスクリームといった乳製品のほか、飲料、栄養食品、健康食品などの製造・販売を行う大手食品メーカー、森永乳業株式会社様。同社が長年の健康研究の知見を活かして2021年にスタートした新規事業が、企業や自治体向けのサービス「健幸サポート栄養士®セミナー」です。

しかし、BtoC事業が中心の同社にとって、BtoBかつ無形サービスのマーケティングは未知の領域。Webサイト活用のノウハウ不足や、事業の難しさに対する社内の理解不足にも課題を抱えていたことから、才流(サイル)にご相談いただきました。

才流では、2025年2月から3月にかけて、2か月間の短期集中でWebサイト改善プロジェクトを実施。同社のM様、K様に、プロジェクトの経緯や支援の感想についてお話を伺いました。

社内にBtoBの知見がなく、外部の専門家の支援が必要だった

ーご支援対象のサービスについて、簡単にご紹介いただけますか。

M様 森永乳業は、赤ちゃんからシニアまでお客さまの健康と幸せを支えるためにさまざまな商品をお届けしています。そのなかで、新規事業として2021年にスタートしたのが「健幸サポート栄養士®セミナー」事業です。

M様 これは、私たちが半世紀以上にわたる健康に関する研究の中で培ってきた情報やノウハウを活かし、特別なトレーニングを受けた「健幸サポート栄養士®」が企業や自治体向けに健康セミナーを提供するサービスです。オンライン形式や動画配信など、参加しやすい形式をとっています。

ー新規事業としてスタートされたなかで、どのような課題を感じていましたか。

M様 当社はBtoC事業が中心の会社です。コンビニやスーパーに商品を並べて、お客さまに手に取っていただくビジネスが主流となっています。そのため、このセミナー事業のようなBtoBの無形サービスについて理解している人が、社内にほとんどいませんでした。

BtoBのお客さまにどうアプローチすればよいか、Webサイトをどう活用すればよいかわからない。まったくの手探り状態のなか、兼務者を含めて5名という限られたリソースで事業を運営していました。

K様 マーケティングまで手がまわらない状況で、Webサイトを活用した施策にはほぼ手をつけていませんでした。そのため、Webサイト経由の問い合わせ数が少ないという課題があったんです。

M様 このままでは、将来的な中長期目標の達成や、さらなる事業拡大は難しいという強い危機感がありました。また、無形の商材をBtoBで販売するという経験のない当社では、BtoB事業の特性や難しさについて、社内で理解を得にくいという事情もありましたね。

ーさまざまな課題があるなかで、どのように解決策を模索されたのでしょうか。

M様 まずは、自分で勉強しようとBtoBマーケティングに関する情報を集めましたが、独学と少人数体制では限界がありました。そこで、専門的な知見や第三者の意見を取り入れながら進める必要があると感じ、本格的に外部の専門家の支援を検討し始めたんです。

才流を知ったのは書籍がきっかけです。代表の栗原さんの本が非常に分かりやすく納得感があったので、実際に問い合わせてお話を伺いました。

数社と比較しながら最終的に才流に依頼した理由は、私たちの状況を深く理解し、目先の課題だけでなく、事業全体を見て本当に必要なことを提案してくれたからです。「この会社であれば信頼して任せることができ、不要なサービスを勧められることもないだろう」と感じました。

メンバー一丸となって取り組んだ2か月の短期集中プロジェクト

ープロジェクトの全体像について教えてください。

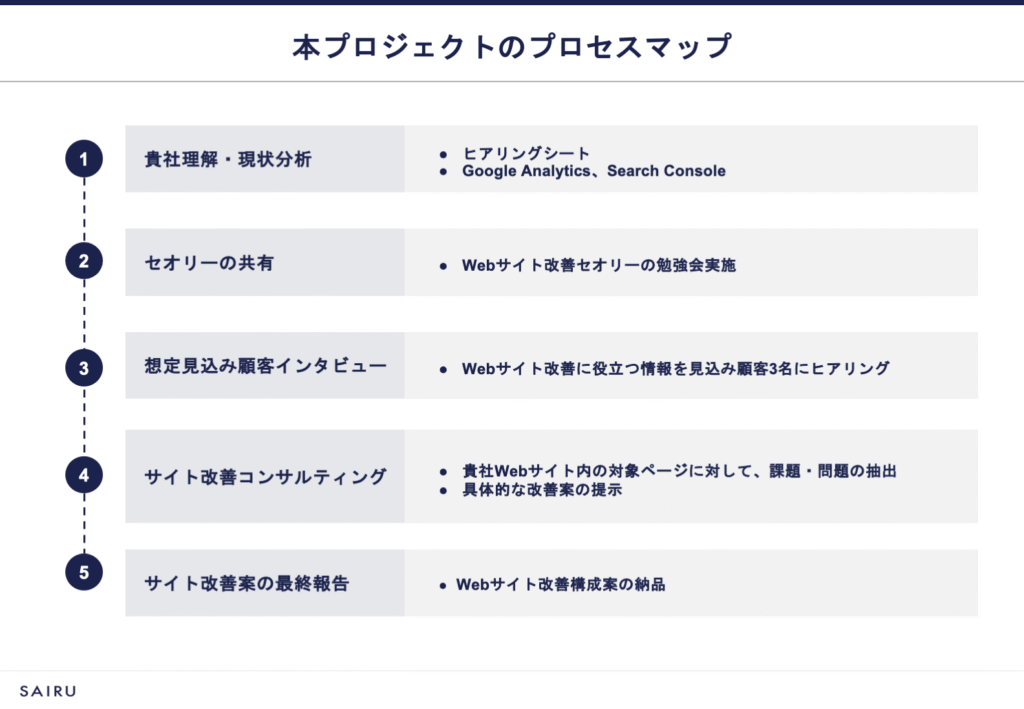

小東 はい、才流のメソッドに基づき、大きく5つのステップで進めさせていただきました。

小東 まず、Webサイト改善に関する勉強会を実施しました。これは、才流がどのような考え方でWebサイト改善を行うのか、メソッドの基本的な部分をご説明し、プロジェクトメンバーのみなさんとの目線合わせを行うためのものです。

今回は、プロジェクトメンバーだけでなく、社内の他の関係者の方々にもご参加いただき、事業の特性やBtoBマーケティングの重要性について森永乳業様の中で共通認識を深めることも意識しました。

※関連記事:株式会社才流|『BtoBサイト改善のガイドブック』ダウンロードページ

次に、見込み顧客へのインタビューを実施しました。Webサイト改善において最も重要なインプットとなる、顧客の生の声を集めるステップです。実際に健康経営セミナーを検討されている企業担当者の方々に、ニーズや情報収集の方法、サイトに対する印象などを伺いました。

※関連記事:見込み顧客インタビューのメソッド/進め方

加えて、営業担当者へのインタビューを実施しました。日々お客さまと接している営業担当者の方々から、提案の強みや失注の理由、顧客に響くコンテンツなど、現場ならではの貴重な情報をヒアリングさせていただきました。

さらに、Webサイト構成案の作成とフィードバックを行いました。ステップ2、3で得られたインプットをもとに、具体的なWebサイトの構成案(ワイヤーフレーム)を作成し、メンバーのみなさんと議論を重ねながらブラッシュアップしていきました。

最後が、制作会社への引き継ぎです。完成したサイト構成案をもとに、改善の意図や優先順位を含めて、実際にサイト制作を担当される会社さんへ責任を持って引き継ぎを行いました。才流がプロジェクトから離れた後も、森永乳業様と制作会社でスムーズにサイト構築を進めていただける状態を目指しました。

ー2か月という短期間で、かなり濃密なプロセスだったかと思います。進行するうえで工夫されたことなどはありますか。

小東 たしかにタイトなスケジュールでしたが、メンバーのみなさんの前向きな姿勢が素晴らしかったです。私からの依頼事項や作成した資料へのフィードバックなど、クイックかつていねいに対応いただけたので、スムーズなやり取りができました。それが、この短期間でプロジェクトを完遂できた大きな要因だと思います。

M様 私たちも、期日までに制作会社へ引き継ぐことを重視していましたので、そこから逆算して、サイト構成案のフェーズは特にスピード感を意識しました。事前に準備できるものは早めにお渡しするなど、できる限り協力しようと心がけていましたね。

「私たちは何の専門家なのか」顧客インタビューで得た気づき

ープロジェクトのなかで、特に印象的だった取り組みについてお聞かせください。

M様 見込み顧客へのインタビューです。これは私がプロジェクト当初から最も期待していた取り組みでした。

私たちはどうしても事業者としての視点になりがちで、お客さまがどう感じているか、どういう情報を求めているか、客観的に把握しきれていない部分があると感じていました。ですから、第三者である才流に、社内だけでは気づけない顧客の生の声を聞いてもらうことに大きな価値を感じていました。

ー見込み顧客インタビューでは、具体的にどのような発見がありましたか。

小東 インタビューを通じて重要な発見が2つありました。

1つ目は、Webサイトの使い勝手に関する課題です。「お問い合わせボタン(CTA)が分かりにくい場所にある、あるいは見つけにくい」といったご意見が複数の方から聞かれました。

2つ目は、顧客がセミナーを探す際のプロセスに関する発見です。企業の人事や総務担当者の方は、年間の研修計画の中で「健康」に関するテーマでセミナーを実施することは決めているものの、具体的な内容は後から検討するケースが多いことが分かりました。

ーそれらの発見は、どのような気づきにつながりましたか。

M様 まず使い勝手については、毎日Webサイトを見ている内部の人間には分からない課題があるのだと痛感しましたね。BtoBマーケティングでは基本的なことかもしれませんが、指摘されてハッとしました。

この視点で見直すと、Webサイト内の情報があちこちに行き来していてわかりにくいな、と他の部分にも気づくことができました。

また、顧客がセミナーを探す際のプロセスは大きな気づきでした。顧客がまず「健康」という大テーマでサービスを探すのであれば、Webサイトでは私たちが何の専門家なのかを一目で分かってもらう必要がある、と。

小東 森永乳業様は、食と健康に関する長年の知見をお持ちなので、まずは「食事と健康の専門家である森永乳業」と認識していただくことが重要です。そのうえで、「食事×腸内環境」のように、顧客が探しているテーマと合致する具体的なセミナー内容やタイトルを分かりやすく提示することが、選ばれるための鍵になると考えました。

M様 今までのWebサイトでは「森永乳業の食に関するセミナーなんだ」と認識してもらえず、離脱に繋がっていた可能性が高かった。そのことに気づけて良かったです。

小東 顧客インタビューでの学びをもとに、「ファーストビューで何のWebサイトか明確に伝える」「CTAを分かりやすく配置する」「セミナー内容を顧客の探し方に合わせて構成する」といった具体的な改善案をサイト構成案に落とし込むことができました。

BtoB事業への理解が深まり、事業成長への一歩を踏み出せた

ープロジェクトを通じて、どのような成果が得られましたか。

M様 まず、顧客インタビューなどで明らかになった課題に対する改善策を盛り込んだWebサイト構成案を作成できたこと。そして、それを制作会社への引き継ぎを含めて2か月という決められた期間内に完了できたことが最大の成果ですね。

K様 課題解決への道筋が見え、その先のポジティブな未来を期待させてくれたという点が非常に大きかったです。漠然と抱えていた「問い合わせが少ない」という課題に対して改善策が示され、リニューアル後の良い結果を期待できるようになりました。

ー他にポジティブな変化はありましたか。

M様 副次的な効果として、社内、特に上層部の事業に対する理解が進んだことも挙げられます。先ほどお話ししたように、BtoB無形サービスの難しさは、当社ではなかなか理解されにくい部分がありましたから。

ですが、才流とのプロジェクトを通じて社内の理解が深まったのではないかと感じています。外部の専門家の視点やメソッドを通じて説明されたことで、説得力が増したのかもしれません。今後の事業推進においても、良い影響があったのではないかと期待しています。

K様 現場目線では、制作会社さんへの引き継ぎが非常にスムーズに行われたことも良かったです。私たちだけでは専門知識が足りず不安もあったのですが、小東さんがこれまでの経緯や構成案の意図を、簡潔に整理して伝えてくれたんです。おかげで、私たちも安心して次のフェーズに進むことができました。

ーWebサイトリニューアル後に向けた期待について教えてください。(※)

M様 まずは、今回作成したWebサイト構成案に基づいてリニューアルし、目標である問い合わせ数の増加につながることを期待しています。

K様 成果が出るのが楽しみです。今回のプロジェクトを通じて、顧客理解の重要性を改めて感じましたので、その視点を今後の活動にも活かしていきたいですね。

※この取材はWebサイトリニューアル前に実施したものです。リニューアルは2025年6月中に完了予定です。

才流なら全コンサルタントの知見を集約した支援が受けられる

ー才流のコンサルタントとのコミュニケーションはいかがでしたか。

M様 ディスカッションが非常にしやすかったですね。毎週の定例ミーティングはWeb会議でしたが、とてもスムーズに進みました。

私たちもいろいろな意見を出しましたが、小東さんが最後にきちんと議論をまとめて、次のステップを示してくれました。時間内に的確に議論を整理し、次につなげてくれるので、こちらも安心して意見交換ができました。チームメンバーもその点には感心していましたね。

K様 さまざまな質問に対し、常に納得感のある答えをいただきました。私たちの状況や業界のことも理解されたうえで的確なアドバイスをいただけたので、非常にプロフェッショナルだと感じました。

M様 私が特に印象的だったのは、才流の組織としての対応力です。プロジェクト初期に、私たちのWebサイトに対する第一印象を、小東さんだけでなく他の複数のコンサルタントの方々にもヒアリングしてまとめてきてくれたんです。その結果、同じことを多くの方から共通して指摘されていることが分かり、課題の確信度が高まりました。

担当コンサルタント個人の能力に加え、会社として蓄積されたノウハウや多様な視点を活用して支援してくれる。これが才流ならではの強みであり、大きな信頼につながりました。

ー才流のサービスを他社におすすめするとしたら、どのような企業に合うと思われますか。

M様 私たちの経験に基づいた意見になりますが、大企業において新規事業に取り組んでいる部門には、特におすすめできるのではないでしょうか。

大企業の中の新規事業部門は、社内に十分な知見がなく、取り組みに苦労しているケースが多いと思います。BtoBかBtoCかを問わず、社内にノウハウがなく手探り状態の新規事業にとって、才流のような専門家の支援は成長を加速させるきっかけになる可能性があるでしょう。まさに私たちがそうでしたから。

(撮影/植田 翔、取材・文・編集/河原崎 亜矢)

リニューアルから3か月後、森永乳業様にあらためてお話を伺いました。

新しいデザインによって問い合わせボタン(CTA)の位置がわかりやすくなり、資料請求と問い合わせの2つの導線からCVが増えているとのことです。また、導線が明確になった結果、CVRは従来比で3倍以上に伸び、商談化率・受注率も改善しているといいます。

M様からは「もっと早く頼むべきだった!」と嬉しいお言葉をいただきたました。才流の価値であるメソッドと型、そしてエンドユーザーの課題に真摯に向き合ったことで成果につながった事例です。さらなる価値を届けられるよう、今後も取り組んでまいります。