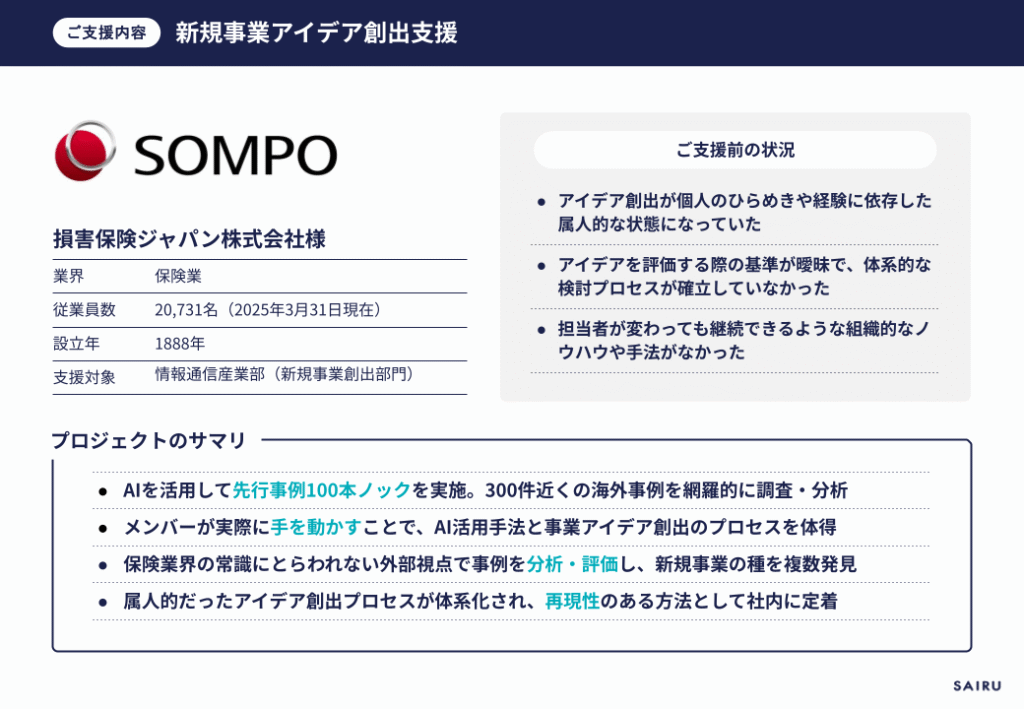

損害保険ジャパン株式会社(以下、損保ジャパン)様は、自動車保険、火災保険などの損害保険事業を中心に、グループ会社と連携した各種サービスの提供やリスクコンサルティングを通じて、社会の安定と発展に貢献している企業です。そして損保ジャパンの情報通信産業部は、デジタル技術を活用した新規事業の創出を担う部門として、保険業界の変革をリードする役割を担っています。

同部では、新規事業のアイデア創出が個人のひらめきや経験に依存した属人的な状態になっているという課題を抱えていました。組織として継続的に質の高いアイデアを生み出す仕組みを構築したいーーそう考え、才流(サイル)にご相談いただきました。

本プロジェクトでは、AIを活用した新規事業アイデア創出手法である「先行事例100本ノック」を用いて、組織へのノウハウ定着をご支援。同部 開発課 課長の宮﨑さん、同部 開発課 事業開発チームの山﨑さん、川上さんに、才流の支援に対する感想や得られた成果について伺いました。

属人化から仕組み化へ。アイデア創出プロセスを体系化したい

-損保ジャパン様の事業内容と、みなさんが所属する情報通信産業部について教えてください。

宮﨑 損保ジャパンは、1888年に日本初の火災保険会社として創業しました。「“安心・安全・健康”であふれる未来へ」をパーパスに掲げ、あらゆる分野のリスクや課題に対する解決策を包括的に提案し、事業戦略実現のパートナーとしてお客さまの挑戦を後押ししています。

私が所属する情報通信産業部は、会社全体の中でも特にデジタル技術を活用した新規事業の創出を担う部門です。デジタル技術を使って保険の届け方を変えることと、デジタル技術に保険を組み込んで新たな事業をつくることを主なミッションとしています。

背景にあるのは、日本の人口減少や従来の右肩上がりの成長が期待できない市場環境の変化です。一方で世の中のデジタル化は急速に進んでおり、お客さまが保険に求めるサービスもデジタル化していくのは明らか。そうした変化に先駆けて、お客さまにとって本当に求められるデジタルサービスを創出することが、私たちの使命です。

-新規事業のアイデア創出に課題を抱える企業は少なくありません。情報通信産業部では、どのような課題に直面していたのでしょうか。

山﨑 私たち事業開発チームでも、新規事業のアイデア出しは継続的に行っていました。しかし、それが適切な手法なのか誰にもわからない状態でした。年間でアイデア100個というKPIも設定していましたが、結果的には個人のひらめきや経験に依存した属人的な状態になっていました。

新規事業は成果が出るまでに時間がかかりますし、担当者が変わることもあります。アイデアの創出を組織として体系化し、継続的かつ安定的にアイデアを生み出せる仕組みの構築が必要でした。

宮﨑 また、アイデアを評価する際の基準も曖昧で、チーム全体のレベルの底上げも課題となっていました。これまでも四半期に1回、部長を含めたゲートチェック(※)は行っていましたが、体系的な検討プロセスが不足していたのです。

※ゲートチェック:新規事業の進捗を確認し、継続可否を判断する社内審査のこと

-そうした課題解決のために、外部のコンサルティング会社への依頼を検討されたということですね。

山﨑 社内だけでは限界を感じていたので、外部の専門知識を活用しながら体系的な手法を学習し、同時にチームのノウハウとして定着させたいと考えました。

重要だったのは、単発のコンサルティングではなく、協働しながら学習を進め、組織内にノウハウを蓄積するというアプローチです。完成した成果物を納品してもらうだけではノウハウが定着せず、次回同じレベルの検討を実行することができませんから。

-才流を選んだ決め手は何でしたか。

山﨑 才流さんのことは以前から知っており、メソッドによる再現性の高い手法を重視している点に興味を抱いていました。セミナーにも参加しましたが、論理的でわかりやすく、実践的な内容で信頼に値すると感じましたね。才流さんが提供する、実際に手を動かしながらスキルを習得できる実践型の支援スタイルは、まさに私たちが求めていた要件を満たしていたのです。

AIで変わる新規事業開発。「先行事例100本ノック」とは

-今回のプロジェクトで実施した「先行事例100本ノック」とは、どのような手法なのでしょうか。

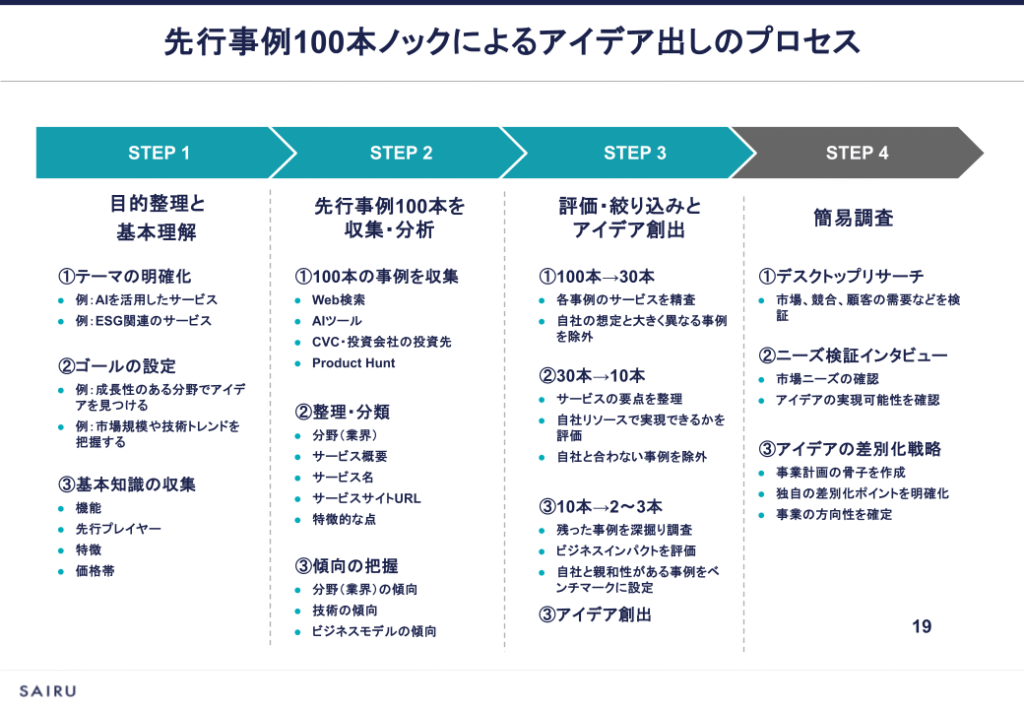

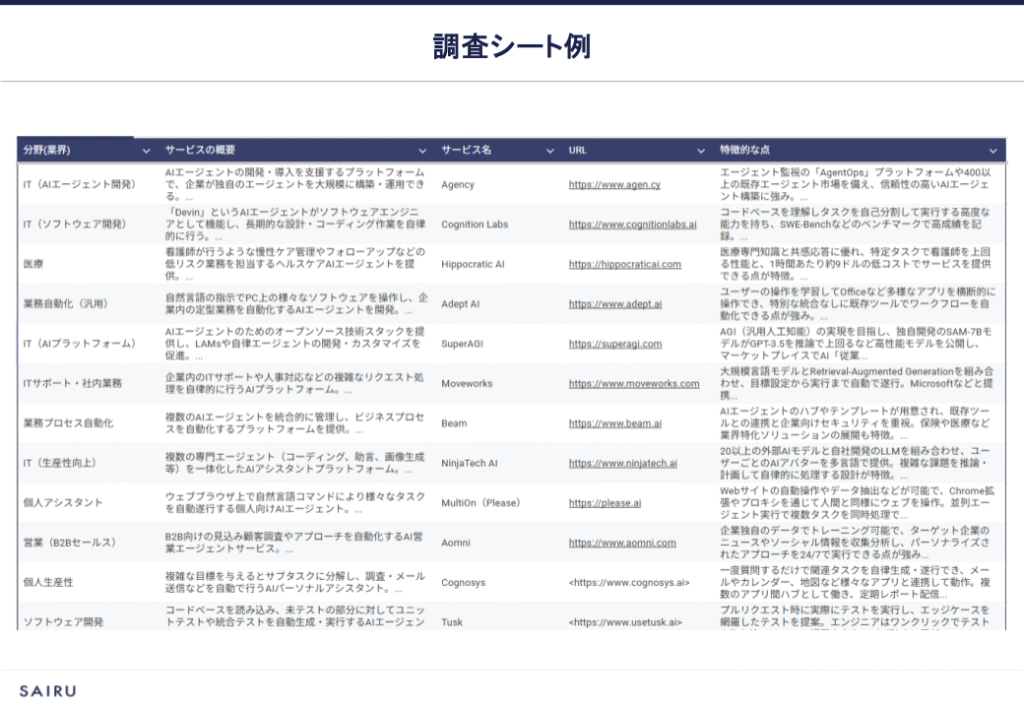

石田 先行事例100本ノックは、新規事業開発におけるアイデアを創出するための手法です。自社が取り組むテーマで先行プレイヤーといえる製品・サービスの事例を、海外のものを中心に大量に収集・分析します。

まだ覇権企業が確立していない領域で、どのようなビジネスモデルや機能が受け入れられているかを広く俯瞰。自社リソースとの最適な組み合わせを見出すことで、アイデアを創出するのが特徴です。

※関連記事:新規事業のアイデアを創出する「先行事例100本ノック」

石田 「先行事例100本ノック」と名付けていますが、今回の損保ジャパン様のプロジェクトでは300件近くの事例を調査しました。これくらいのボリュームがあると業界全体の傾向をつかめますし、良いヒントも得られます。また、経営層や事業責任者に対して説得力のある提案も可能になります。

大変に思えるかもしれませんが、工夫をすることで十分実行できる規模です。

-どのような工夫が必要だったのでしょうか。

石田 今回の場合、AIを活用する前提でゼロからプロジェクトを設計しました。これにより、AIがない時代では現実的ではなかった規模とスピードでの事例調査を実行できるようになりました。

重要なのは、このプロジェクトを損保ジャパンのみなさんが実際に手を動かしながら進める実践型で設計したことです。従来のコンサルティングのように完成した成果物を納品するのではなく、AIを使った調査手法を体験していただくことで、次回以降は自分たちだけで同レベルの検討を実行できるスキルとして定着させることを目指しました。

-AI活用を前提としたプロジェクトについて、どのような印象を持ちましたか。

山﨑 100本という数字を聞いて、メンバーからは「AIを使ったとしても、100本もできるのだろうか」という不安の声が上がりました。3人のチームでしたので、その規模感に対する心配もありましたね。

しかし、実際にプロジェクトが進むと、私たちのAI活用レベルと才流さんのそれとでは大きな差があることがわかりました。自分ではAIを活用しているほうだと思っていましたが、実際にはGoogle検索のような用途にとどまっていたな、と。

今回学んだのは、網羅的な調査の方法や、知りたいことを深く掘り下げていくようなAIの使い方です。単に質問を投げかけるだけでなく、どのような順序で情報を整理し、どのような観点で分析するかという、AIを使ったビジネス課題解決の体系的な手法を習得することができました。

川上 プロジェクトを通じて、AIが大量の情報を出してくれるがゆえに、きちんと目的を設定することや、判断軸の立て方がより重要になるということを学びました。目的がはっきりしていないと、出力される情報に振り回されて、まったく違う方向に議論が広がってしまうリスクがありますから。

宮﨑 結果として、従来では考えられないスピードと精度で大量の事例調査を完了できました。AIの使い方次第で、スピードやアウトプット内容がこんなにも変わるのだなと実感しましたね。

業界の常識にとらわれない、外部視点ならではの切り口

-プロジェクトの中で特に印象的だった取り組みはありますか。

川上 300件近い海外事例を効率的に整理・分析するために、まず業界全体のトレンドを把握して、どのような観点で事例を分析・評価していくかという軸を設定することから始めました。

才流のお2人は保険業界にそれほど詳しくないにもかかわらず、瞬時に保険業界の大きい流れを把握して、的確な切り口を提示してくれました。これは本当に驚きでした。

石田 保険のカテゴリーについては損保ジャパン様のほうが詳しいので、才流側はBtoCや他業界の動向を保険業界にどう当てはめるかという視点で分析していました。保険の素人だからこそ、業界の常識にとらわれない新たな切り口を提供できる可能性がありますから。

横山 印象的だったのは、事例を分析・評価する過程で、損保ジャパン様がもともと持っていた方針がどんどん明確になっていったことです。最初は抽象的だった考えが、「自社はこれまでこの領域に取り組んできた」「今後はここに注力したい」と具体的な方向性として整理されていく。その過程がとても重要だったと感じています。

-外部の視点が入ることで、どのような価値が生まれましたか。

宮﨑 私たちは保険会社の目線でしか物事を見ることができませんが、外部の目で見ていただくことで、私たちでは気づけない隠れた原石のようなものが見える可能性が高まりますし、それこそが新規事業開発では重要な要素だと感じました。同じ業界の人間だと、どうしても似たような視点になってしまいがちですから。

山﨑 さまざまな業界を見てきた才流のお2人の豊富な引き出しのおかげで、多角的な切り口が生まれました。この分析・評価軸があったからこそ、膨大な数の事例を効率的に整理し、自社にとって有意義な示唆を抽出することができたと感じています。

実践したからこそ定着したノウハウ。想定外の変化も

-プロジェクトによる成果を教えてください。

宮﨑 まず、プロジェクトを通じて有望な新規事業の案をいくつか発見できたことです。目先で新規事業を探している私たちにとって、具体的な検討候補を得られたことは非常に価値がありました。

そして、私を含めメンバーがAIを体感して使いこなせるようになったことです。これは当初想定していた以上の成果でした。

-具体的にはどのような変化がありましたか。

川上 業務のやり方が根本的に変わったというのが最も大きな変化です。プロジェクト参加後は、AIの活用を前提とした業務設計が可能になりました。以前はスポット的にAIを使っていましたが、今では使う前提で業務全体を組み立てるようになりました。

宮﨑 単にAIが優秀だということではなく、どのような順序で調査を進めるのか、どの軸で分析するのかという設計の重要性を理解できたのが良かったです。

-実践型のプロジェクトを体験した感想を教えてください。

川上 毎週課題を設定し、実際に作業を行い、次週にその成果を検証するというサイクルは、非常に効果的なプロジェクト進行方法でした。理論と実践の両面からスキルを習得することができたと感じています。

山﨑 個人的には、アイデアの創出手法を体系的に学べたことが最大の成果でした。海外事例を調査するというアプローチですが、このプロジェクトに参加していなければ、AIに「海外事例はありますか」と質問して、「こんなものがあります」という回答を得ても、「うちには合わないな」で終わっていたと思います。

しかしプロジェクトを通じて、網羅的に調査するアプローチや、進行過程での切り口の変更方法を学ぶことができました。単発的なアイデア出しではなく、体系的な手法として習得できたことが重要だったと思います。

この経験により、個人のスキル向上と組織のノウハウ蓄積という両面で成果を得ることができました。今後同様の検討が必要になった際に、同じレベルで実行できる基盤が構築できたと感じています。

才流とのプロジェクトは「本当に楽しかった」

-才流のコンサルタントに対する印象を聞かせてください。

宮﨑 本当に楽しいプロジェクトでした。素晴らしい成果物をいただいたこと以上に良かったのは、常にポジティブで楽しい雰囲気で進められたことでした。

新規事業はなかなか芽が出ないものです。うまくいくものなんてほとんどありません。でも滅入っていくばかりでは前に進めません。ポジティブに「これできたら面白いかもな」とワクワクしながら進めたいですよね。

アジェンダの整理や時間配分も完璧で、リモートだからという不便さはまったく感じませんでした。

-コミュニケーションの面ではいかがでしたか。

山﨑 「一緒にやりましょう」「一緒につくりましょう」というソフトなアプローチが良かったと感じています。「絶対できますよ」「任せてください」という姿勢よりも、協働的な姿勢の方が私たちには合っていましたね。

川上 基本的にリモートでのやり取りでしたが、画面越しでも伝わる熱量や明るさを感じられました。画面から明るさやエネルギーが伝わる人はあまりいないと思うのですが(笑)、毎週ポジティブな雰囲気で進んでいったので、課題は大変でしたが楽しく取り組むことができました。

石田さんが「面白いですね」と言ってくださると、なんだか面白い気になってくるんです。そうした前向きな雰囲気づくりが、プロジェクト全体のモチベーション維持に大きく貢献していました。

-今回のプロジェクトで得た学びを、今後どのように活用していく予定ですか。

宮﨑 まず短期的には、当初の目的であるデジタル技術と保険を組み合わせた新規事業の創出において、プロジェクトで特定された有望案件を具体的な事業として形にしていく予定です。

同時に重要なのは、AIを活用した事業創出手法の組織内への展開です。今回習得したノウハウを部内メンバーに共有することから始め、パイロット的な実践を通じて有効性を実証できれば、社内全体への横展開を推進していきたいと考えています。

-最後に、才流のサービスを他社におすすめするとしたら、どのような企業にフィットすると思いますか。

山﨑 完成された答えを求めるのではなく、組織内でのノウハウ蓄積や新たな視点の獲得を重視する企業に適していると思います。

特に、既存事業で成功を収めている企業には高い価値をもたらすと感じています。そうした企業では新規事業開発の経験を持つ人材が限られており、体系的な手法を教えられる人材も不足している傾向があります。このような組織にこそ、再現性のある手法とノウハウの内製化が必要であり、才流のアプローチが効果を発揮するのではないでしょうか。

(撮影/慎 芝賢 取材・文・編集/ 河原崎 亜矢)