リードナーチャリングの定義と、取り組むべき理由について解説します。

リードナーチャリングの定義

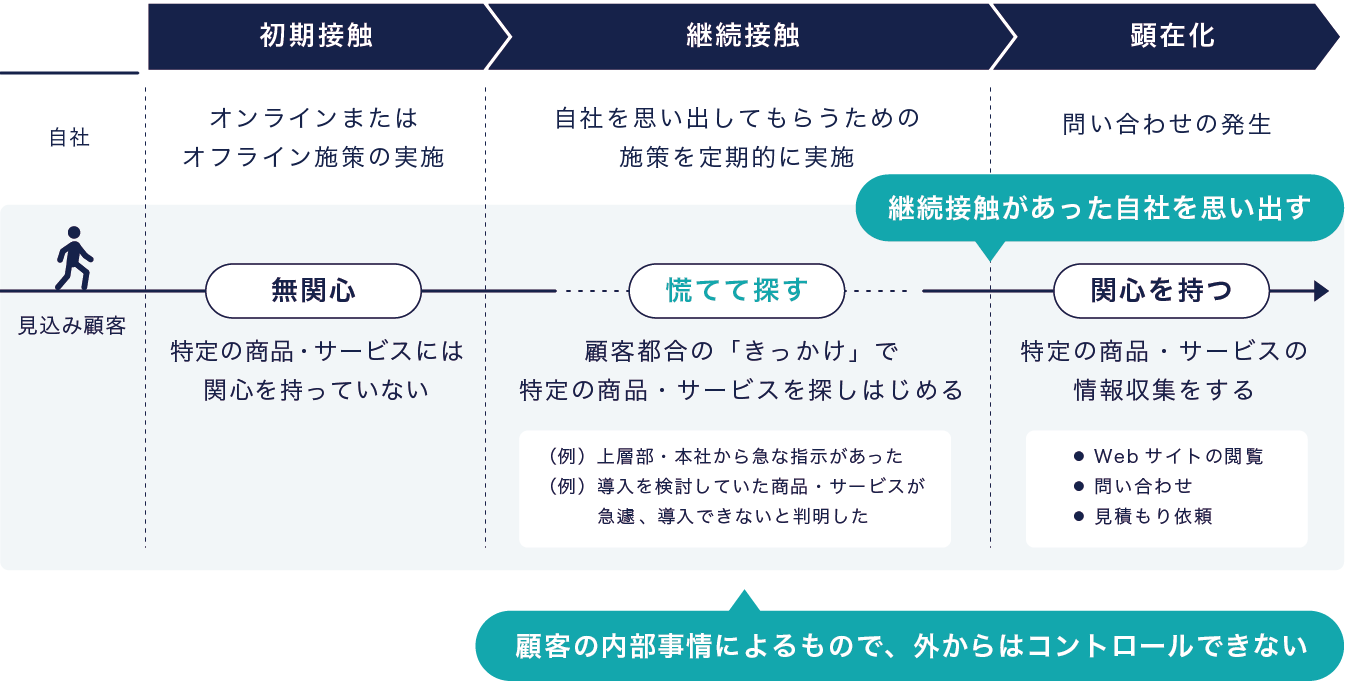

才流では、リードナーチャリングを関心の高い見込み顧客の発見、自社を思い出してもらうための接触を目的とした施策やプロセスと定義しています。

たとえば料金表や事例ページなどの具体的な情報を見ている層は、購買する見込みが高いと判断できます。こうした層には、積極的にアプローチを行い、商談や受注へとつなげます。

また、ハウスリストに対して定期的にメールや電話で情報を提供しつづければ、顧客の検討が本格化した際に第一に思い出され、声をかけてもらえる可能性が高まるでしょう。

一般に、リードナーチャリングは顧客がコンテンツに触れることで徐々に態度を変えていくプロセスと考えられがちです。しかし顧客が自社の提供するコンテンツに触れたり、コミュニケーションをとったりしても、態度を変えるケースは多くありません。

そもそも自社の商品・サービスに対する顧客の関心度や購買意欲、つまり「検討フェーズ」を外部から完全にコントロールするのは不可能です。検討フェーズが変わる理由は、顧客企業内のさまざまな事情によるものだからです。

たとえば、その企業が新しい戦略を採用したり、予算の増減があったり、キーパーソンの人事異動や退職があったり、突発的な問題が発生したり、または経営層から新たな指示が出たりすることが、検討フェーズに影響を与えます。

これらはすべて顧客の内部事情によるもので、外からはコントロールできないのです。

リードナーチャリングが必要な理由

リードナーチャリングに取り組む目的は、リードが実際に商談や受注に結びつく可能性を最大限に引き出すためです。

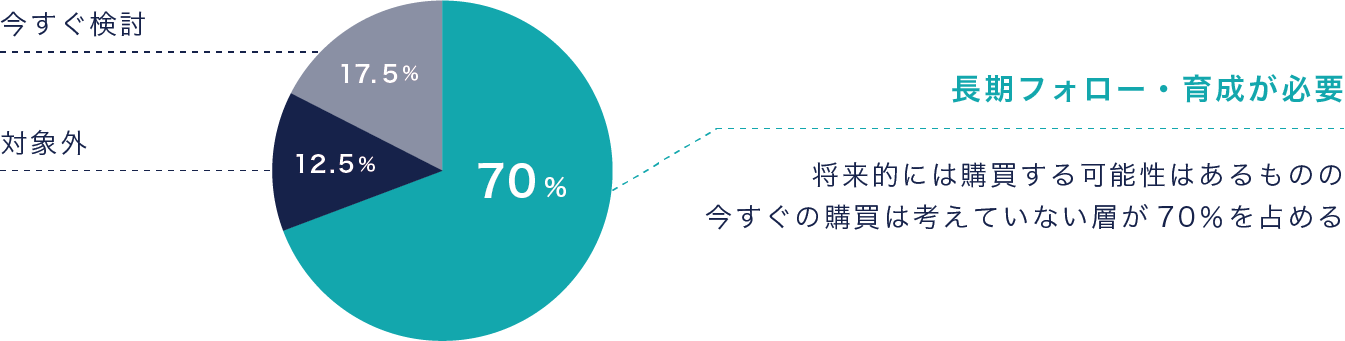

アメリカの調査会社であるMarketingSherpa社によると、BtoBでは、新たに獲得したリードのうち、すぐに具体的な検討を始めるのは全体の17.5%程度に過ぎません。

さらに12.5%は、パートナーや学生などの購買する見込みのない層が占めます。残る70%は将来的には購買する可能性はあるものの、今すぐの購買は考えていない層です。

この大部分を占める70%のリードを商談や受注につなげるために、リードナーチャリングが欠かせないのです。

※出典:MarketingSherpa『Average B2B Initial Lead Break-down』

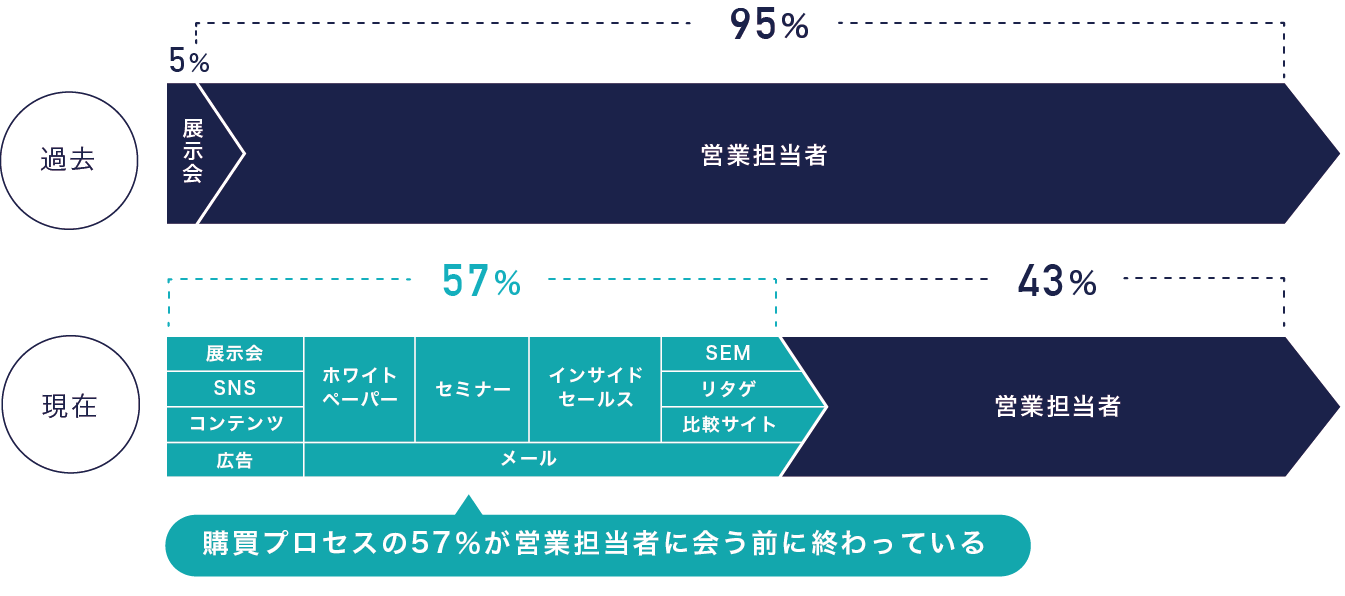

また、アメリカの Corporate Executive Board 社が 2012 年に発表した『The Digital Evolution in B2B Marketing』という調査では、BtoBでは顧客の購買プロセスの57%が営業担当者に会う前に終わっていることが示されました。

したがって、顧客が営業担当者と会う前に接触し、継続的に情報提供を行うことが重要です。ここでも、自社の想起につながる接触を目的としたリードナーチャリングの必要性がうかがえます。

※出典:Corporate Executive Board 社『The Digital Evolution in B2B Marketing』(2012 年)

リードナーチャリングに取り組む目安は保有リード数 1 万件以上

リードナーチャリングは、商談数や受注数を増やすのに欠かせない取り組みです。しかし、すべてのBtoB企業にとって、この取り組みが必須というわけではありません。

もちろん例外はありますが、リードナーチャリングを商談創出チャネルの主軸としてとらえる場合は、保有リード数が少なくとも1万件以上であることが望ましいです。

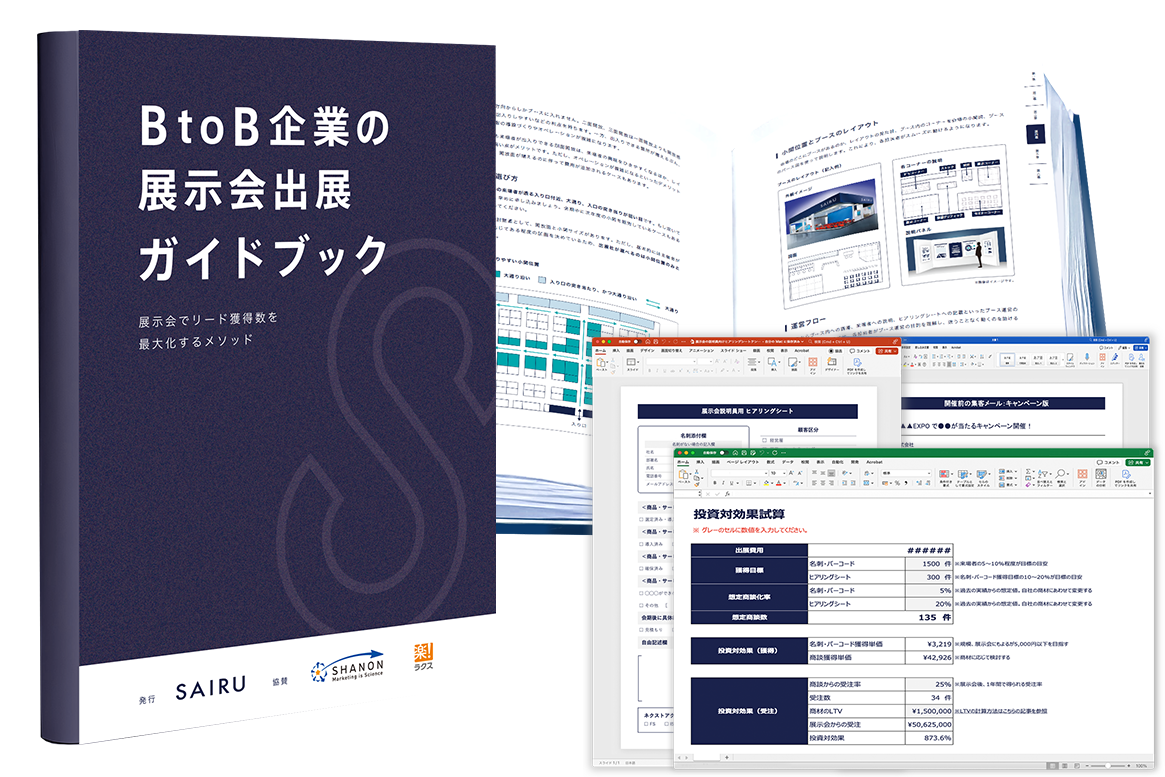

理由は、リードナーチャリングで商談数や受注数を増やすためには、体制の構築やコンテンツの準備などの初期投資が必要になるからです。保有リード数が1万件未満の場合、投資に対するリターンが限定的となり、投資対効果が見合ない可能性が高くなります。よって、展示会出展などのリード獲得施策を通じて、まず保有リード数の増加を目指すことが重要なのです。

また、リードナーチャリングは、長期的に接触を重ねていく取り組みです。そのため、獲得したリードがすぐには商談につながらない潜在層であっても問題はありません。

くわしくは第3章と第6章で説明しますが、展示会でリードを獲得したあとは、まずそのリードの購買意欲を確認します。商品・サービスを検討する可能性が高い顕在層リードに対しては商談を提案し、潜在層のリードはハウスリストに追加してリードナーチャリングによる長期的な関係構築を目指します。

もし商談が進んだものの失注した場合でも、リードナーチャリングを通じて将来的な商談の機会へとつなげることが可能です。

リードナーチャリングの全体像について、くわしくは次の記事で解説しています。